マーケティングにおける環境分析とは?手法や役立つフレームワークを徹底解説

会社の方向性を決めたり目標を定める際には、より具体的な戦略を立てることが重要です。しかしながら、そのためには社内や会社を取り巻く外部環境や内部環境を適切に分析する必要があります。

今回は、マーケティングにおいて環境分析が重要となる理由や具体的な手法、また活用できるシーンなども合わせて解説します。

本記事を読むことで、事業戦略策定に必要な環境分析フレームワークを理解し、適切に利用できるようになりますので、是非とも最後までお読みください。

本記事を読むことで、事業戦略策定に必要な環境分析フレームワークを理解し、適切に利用できるようになりますので、是非とも最後までお読みください。

目次

マーケティング分析の重要性

マーケティングは、企業を存続させるためには欠かせないものとなります。具体的には、あらゆるチャネルからデータを収集して結合し、どのような成果を出しているのかを分析し、改善点や課題を洗い出すといった流れになります。

そのため、マーケティング分析ではさまざまな指標を用いて成果を測定することとなるため、フレームワークを使って情報を分類して分析することが多いです。

あらゆるデータを活用して、ユーザーニーズに答え価値のある商品やサービスを提供することで、収益を最大化を図ることができます。

細かな分析を行うことで、より顧客へのアプローチ方法が明確化され効率的にマーケティング活動を実施することができるのです。

マーケティングのプロセス

では、マーケティングはどのようなプロセスで行うのでしょうか?マーケティングと言ってもさまざまですが、プロセスはどれも同じです。

ここでは、マーケティングのプロセスについて分かりやすく解説していきます。

手順1: 環境分析

まずは、環境分析を行います。環境分析には主に外部分析と内部分析があります。

外部分析では、自社が属する業界や市場の環境分析を行い、競合との差別化や市場での位置づけを確認することができます。一方で内部分析では、自社の強みや弱みの洗い出し今後の戦略や方向性を決めることができます。

自社の方向性や事業計画に大きく影響する重要なプロセスとなるため、まずはじめに環境分析をしっかりと行うことが重要です。

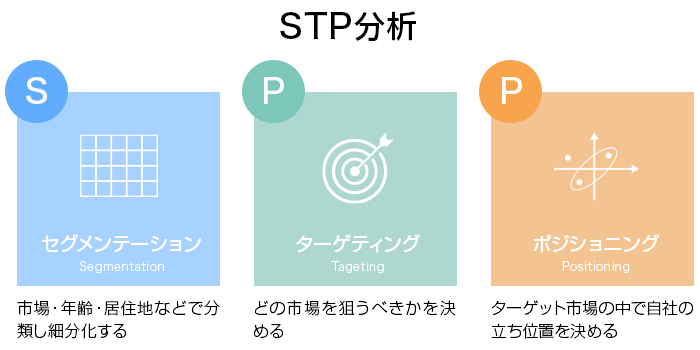

手順2: セグメンテーション

セグメンテーションとは、市場の細分化を意味します。自社にとって最適な市場を見つけるため、市場を細分化し自社が戦っていける場所を選びます。

セグメンテーションには、主に次の4つの切り口があります。

- 地理

- 人口動態

- 行動変数

- 心理的変数

同じニーズが存在する市場の中でも、地域や年齢、性別などとさらに細分化することで、その中で自社商品やサービスがはまるところを見つけることができます。

セグメンテーションを行うことで、より精度の高いマーケティング活動を行うことができます。

手順3: ターゲティング

次に、セグメンテーションから標的とするターゲットを選び出します。セグメンテーションで細分化された市場内のニーズを踏まえた上で、自社の商品やサービスの価値を最も提供できるターゲットを選ぶ必要があります。

顧客ニーズは顧客によって異なるため、不特定多数の人に受ける商品やサービスを作ることはできません。そのため、本当にアプローチしたいターゲットを明確にすることで、より高い価値を顧客に提供することができるのです。

手順4: ポジショニング

ポジショニングでは、セグメンテーションで細分化された市場やその中で選択されたターゲットに対して、自社の商品やサービスを選んでもらうために市場の中の立ち位置を決めます。

ターゲットに自社の商品やサービスを認識してもらい選んでもらう必要があるため、他者との差別化が重要となります。

競合他社に負けない強みや、自社独自の価値を提供できるように、市場の中でポジショニングすることが重要です。

手順5: マーケティングミックス

マーケティングミックスとは、マーケティング施策の要素を組み合わせを意味し、主に次の4つの分野で構成されています。

- Product (製品)

- Price (価格)

- Place(流通)

- Promotion(販促)

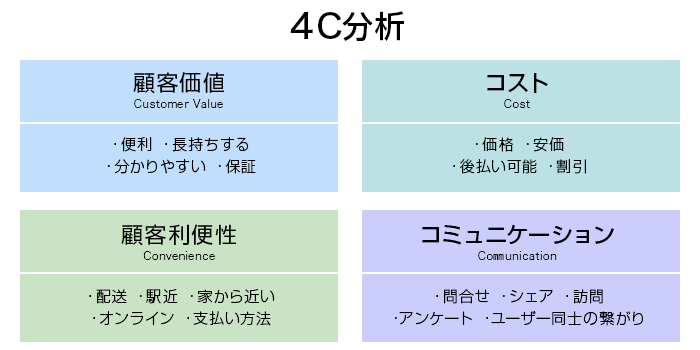

また、最近では販売側の視点だけではなく、次のような消費者側の視点からもマーケティングミックスを設定するという考え方が注目されています。

- Customer Value(顧客価値)

- Cost(コスト)

- Convenience(利便性)

- Communication(コミュニケーション)

これらの視点で分析を行うことで、自社にとって重要となる要素を明確にすることができるだけでなく、コスト削減にも繋げられます。

手順6: 実行と評価

マーケティング分析を行い戦略が固まったら、施策を実行します。また、マーケティングは一度実施して終了ではないため、常にPDCAサイクルを回すことが重要です。

実行した内容を評価し、改善を繰り返しながら実施していきます。そのため、定期的なデータの確認や分析が必要となります。

自社がマーケティング活動を通して達成したい目標を設定し、目標に対して何が足りていないのかを把握し改善することで、より効果的なマーケティングを行うことができます。

マーケティングにおける環境分析とは?

マーケティング戦略を考える上で必要となる環境分析は、自社や市場など様々な要素を鑑みた上で、自社の強みや競合を把握するための分析を指します。環境分析は主に外部環境と内部環境のふたつに分けられまずが、まずはこれらの概要を理解した上で違いを理解する必要があります。

外部環境

外部環境は自社では制御できない外的環境を指します。人口の増減や市場の動き、法律や政治などは自分たちでコントロールすることはできません。

しかし、こういった環境はマーケティングに大きく影響するため日頃から注視しておく必要があります。

また、外部環境はマクロ環境とミクロ環境に分けることができます。マクロ環境は政治や経済などの自社では制御が不可能な環境を指し、ミクロ環境は競合や業界、顧客などより身近な範囲を指します。

どちらも非常に大切であり、一方の分析が十分でなければ会社の経営にも影響が出るため両方の細かな分析が重要です。

内部環境

内部環境は、会社の資金や人材、ブランド、商品など社内でコントロールできる環境を意味します。ブランドや商品の強み、または足りないところなど、どうすればさらに成長していけるかを考えるきっかけになります。

深く分析していくことで会社の強みがより活かせる分野は何か、資金力、売り上げなど自社の環境を客観的に知ることができます。内部環境は自分たちで改善していくことができるため、社内の環境を常にアップデートしておくことは大切です。

内部環境は外部環境から影響を受ける要素も多いため、外部環境の分析を参考にしながら内部環境分析を進めていくことがおすすめです。

環境分析の重要性

流行や風潮など、社会は常に変化しています。その時の時代に合わせたマーケティングをしようと思うのであれば、経済や社会の動向に目を向けなければいけません。

社内だけでなく周りの環境、そして会社の業界における立ち位置を理解することで将来の方向性を見出すことができるのです。

そのためには、様々な分析を行い会社の強みや課題を探る必要があります。競合他社や顧客、世の中の流れ、ニーズ、社内環境などを分析しておくことで、様々なシーンにも柔軟に対応できます。

既にある商品だけでなく新しいビジネスを始めたりする時でも、分析と改善を繰り返すことで好機を掴めるチャンスも十分にあります。経営と環境分析は非常に大切な関係にあることを頭に入れておきましょう。

外部環境分析の手法

自分たちで制御できない外部環境を分析するにはPEST分析と5フォース分析のふたつの方法があり、経済や社会、政治など世の中の動き、そして参入している市場の動きを読むことができます。それぞれの内容を理解し経営戦略を立てるうえでうまく活用していくことがポイントです。

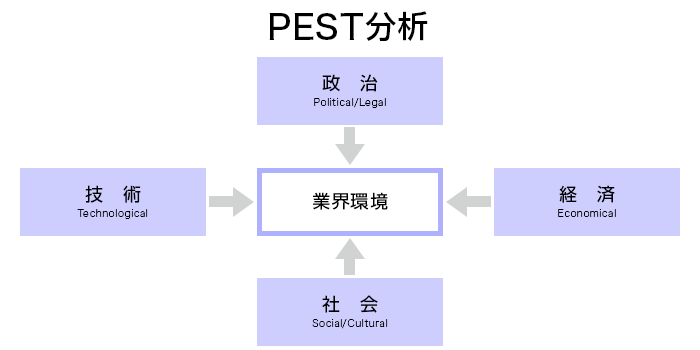

PEST分析

PEST分析は、Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の頭文字を取った言葉で、マクロ環境を分析する際に用いられる手法です。

たとえば、政権が変わると法律や市場の規制も変わる可能性があります。また、為替や株の動きも重要で、株価が上がることもあれば大きな災害が起きると大きく落ちることもあります。

さらに、社会の変化に敏感になることも大切です。特に消費者の行動は時代によって変わりつつあります。若者の消費率が少ないことや少子高齢化が進んでいることを踏まえ、今後消費者がどのような行動を取るようになるのかを予測する必要があります。

インフラが整備されたり新しい技術が開発されると市場の環境も変わります。マクロ環境は予測するのが難しいですが、いかに時代の流れを掴めるかがカギとなります。

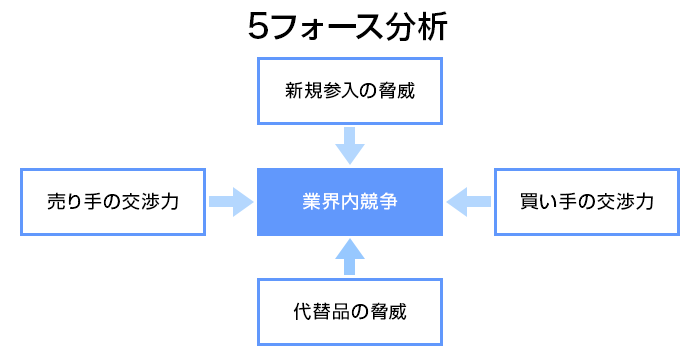

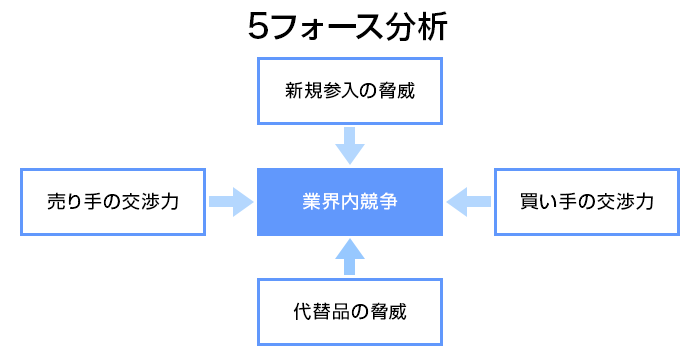

5フォース分析

5フォース分析は、既存の供給業者(売り手)、買い手、競合他社、代替品、新規参入企業の5つの「脅威」の視点から業界の構造を読み解くフレームワークです。

買い手と売り手は業界の規模にもよりますが、自社との力関係が対等になっていなければ収益の減少に繋がる場合もあるため細かい分析が必要です。

また、競合他社の業界におけるシェア率や動向、会社との敵対関係の分析も非常に大切です。

他にも、テクノロジーが発達したことにより自社の製品に代わる代替品が出てきた場合、市場にとって脅威になるだけでなく競争力が下がってしまう可能性もあります。

代替品だけでなく、別の企業が新規参入してくると業界の構図が変わり会社のシェア率にも影響を与えることになります。

この5つの脅威を分析しながら、どうすれば会社の収益性を増やすことができるのかを探っていくことが重要になります。

内部環境分析の手法

外部環境の分析について解説してきましたが、ここでは内部環境の分析の3つの方法について詳しく解説していきます。

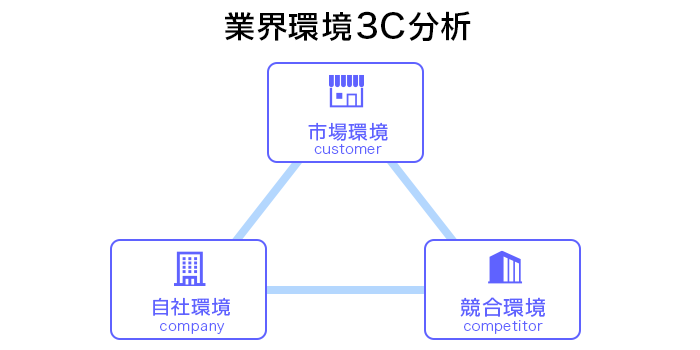

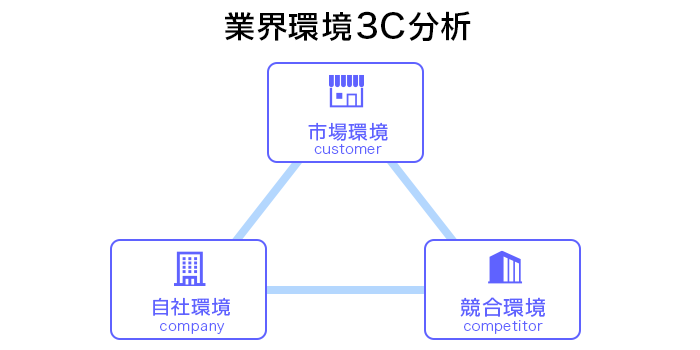

3C分析

3C分析は、Customer(顧客、市場)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から分析する方法です。

顧客は潜在顧客の年代層やニーズ、消費者の購買データを見ながら消費行動を分析していきます。顧客にアンケートを取ったり商品販売をしている場合は販売員に聞いてみるのもひとつの方法です。

市場はPEST分析のように市場規模や成長性を把握します。競合他社を分析する時は、商品数や顧客数、収益だけでなく業界でどのくらいシェア率を占めているのかもチェックするようにしましょう。

自社の分析も競合と同じように細かいところまでデータで出しておくと比較する際に参考になります。

3C分析で集めた情報は戦略を立てたり他の分析方法と合わせて活用するうえでも役立つため、事実を集めるというところに重点を置きましょう。

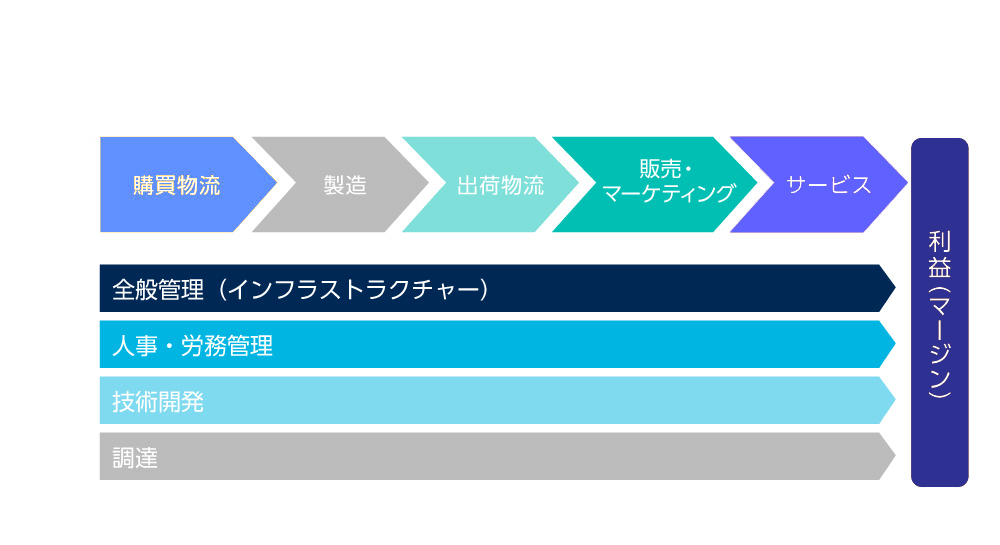

バリューチェーン分析

企業がユーザーに価値を提供するまでの一連の流れをバリューチェーンと言い、プロセスを見ていく中で自社の強みや改善すべきことが見えてきます。

今の経営戦略でいいのか、事業の進め方はこれでいいのかなど、過程をひとつひとつ見ていくことで課題も見つかります。

購買や製造、販売などそれぞれの部署でどのような付加価値が生まれているかを分析してみましょう。各部署の強みや優位性を書き出してみるのもおすすめです。

また、各プロセスでかかるコストも分析します。コストに見合った活動ができているのか、収益とも照らし合わせながら見ていくことでコスト削減にも繋がります。

それぞれの課題や良いところを整理しておけば新しい戦略を立てやすくなります。社内だけでなく競合社の分析も行っておくと比較もしやすくなります。

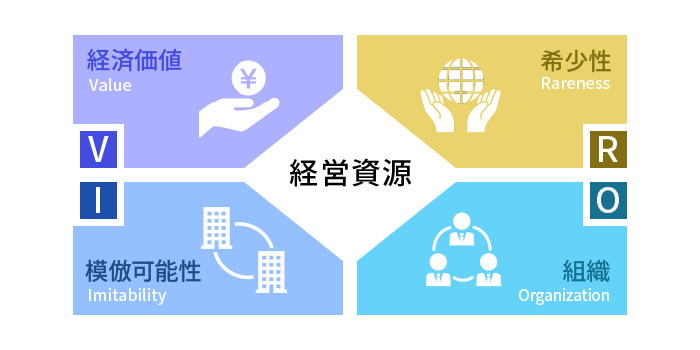

VRIO分析

VRIO分析とは、Value(経済価値)、Rareness(希少性)、Imitability(模倣可能性)、Organization(組織)の4つの項目から分析する方法で、会社の現状を把握するのに役立ちます。

この分析は経済価値から順番に行い、YesかNoで判断していき、Yesが多ければ市場において会社の優位性は高いということになります。

経済価値というのは会社の製品やサービスが社会に価値を生み出しているかどうかということです。

商品やサービスの希少性が高ければ模倣される可能性が低いですが、誰でも真似しやすいものだと競合が多くなり優位性を保つことは難しくなります。

組織は会社全体の経営がしっかりと機能しているかがポイントです。どれだけいい製品を持っていても、社内の人材をうまく活かせてなければ思うように業績も上がらなくなります。

環境分析をする際のポイント

環境分析について理解してはいるものの、具体的にどのように進めていいか分からないと感じる人がいるはずです。ここでは、分析をする際に覚えておくべきポイントをいくつかご紹介します。

定量データと定性データを掛け合わせる

分析をする時は数字をデータ化できる定量データと、数字では見えない顧客の心情などの定性データを掛け合わせることをおすすめします。

たとえばある商品の売上が上がった場合、データでどのくらい増加したかなどは分かりますが、なぜ売上が増えたのかという理由は数字だけでは分かりません。その時に役立つのが定性データです。

ユーザーに対してアンケートを取り自由に回答してもらったり、消費者の行動を探ることで様々な理由を知ることができます。定性データだけでは正確な数字は取れませんが、顧客の多様なニーズを把握するのにとても役に立ちます。

マーケティングにおいて数字と消費者の行動は非常に大切です。どちらか一方ではなく、両方の分析を深く行うことを心がけましょう。

分析時の前提条件を整理しておく

最初に目的をはっきりさせておかなければ軸がブレて効果的な分析ができなくなってしまうため、あらかじめ条件を整理しておきましょう。

どの事業で、どういった顧客を対象にするのか、競合となる企業は何社くらいあるのかなど、分析する範囲を明確にしておくことが重要です。

会社の課題や強みは状況によって違うため、条件を決めずにやると範囲が広すぎて情報が薄いデータしか得られない、もしくは十分な結果を得ることができなくなります。

また、条件が曖昧なままだと何のために分析しているのかがあやふやになってしまう可能性もあります。より良い分析にするためにも何を分析したいのかをはっきりさせておきましょう。

広い視野を持って分析を行う

環境分析には様々な方法があるため、ひとつの分析に縛られず視野を広げることを意識しておきましょう。

社内の環境、もしくは市場、競合など、知りたいことに応じて適切な分析は異なります。ひとつの分析方法だけだと見落としていることもあるかもしれないため、様々な手法を理解したうえで分析を行うことが大切です。

また、客観的な視点から物事を見ることも心がけましょう。自分の会社を一度客観的に見てみると、競合の脅威や顧客の気持ちなど多くのことに気付くはずです。

常に広い視野で物事を考える、意識的に外から自社の状況を客観視するというのはマーケティングをするうえで大切な要素と言えます。

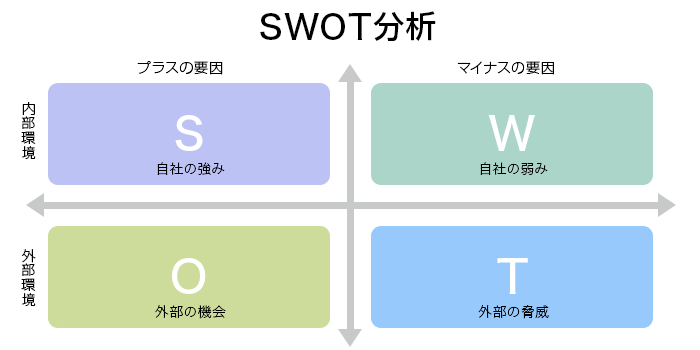

総合的な分析はSWOT分析を活用する

内部環境や外部環境を分析した結果をまとめたい時におすすめなのがSWOT分析です。

Strengh(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つを分析することができ、機会と脅威は外部環境を元に、強みと弱みは内部環境を元に整理していきます。

強みと弱みをしっかり理解することも大切ですが、弱みは今後成長していくためのヒントにもなるため、うまく活かしていけるかがポイントです。

世の中の動向や市場だけでなく、会社との関わりが深い消費者や取引先などの状況を見て機会を見つけ出していったり、どういう場合に脅威になり得るのかをきちんと把握しておくことも大切です。

環境分析の活用シーン

分析のやり方やポイントを解説してきましたが、ここからは具体的にどういった場面で活用すればいいかについてご紹介します。分析は随時やることが大切ですが、活用すべきシーンを覚えておくといざという時に役に立つので参考にしてください。

新規事業立ち上げ時

新しく事業を始める時は必ず分析を行う必要があります。参入したい市場の規模や競合を分析せずに事業を始めると、差別化を図ることができなかったり成果が出ない可能性もあるからです。

市場に参入できるチャンスはあるのか、どれくらいの収益が見込めるのか、それ以外にも経済や政治の動きに加えて消費者の動向なども分析しないと明確な戦略を立てることはできません。

優位性を保つためにも競合となる会社についてしっかりと分析しておくことも必要になります。

戦略が明確でないと必ずどこかでつまずいてしまいます。うまく経営していくためにも、これまでに紹介した様々な分析方法を使って強みや競合、課題などを把握しておくべきです。

市場に大きな変化があった時

社会や経済などに大きな変化があった場合、もう一度環境分析を行いましょう。

たとえば石油の値上がりや自然災害、戦争などで海外からの原料の輸入が難しくなると、自社製品の価格が上がってしまい消費者も買わなくなる可能性があります。

モノが値上がりすると消費者もお金を落とさなくなってしまい、国全体の経済が落ち込むと会社の収益にも影響が出ます。

近年だと、新型コロナウイルスの影響で世界的に経済が停滞し、物流が止まってしまうなどの影響も出ました。

こういった市場に影響を与える大きな変化が起きた時はもう一度環境分析を行い、強みや機会を活かせないか改めて考えることが重要です。

マーケティング戦略を作成する時

新しくマーケティング戦略を立てる、もしくは考え直すときも環境分析は非常に役立ちます。

既存の事業で新しい商品を発売するのであれば、その商品のターゲットやマーケットの規模、収益性など色々な観点から分析します。

分析を進めていくと弱みだと思っていた要素が強みであったり、参入できる機会を見つけることができたりと新しい発見もあります。細かく、そして深く見ていくことでマーケティングの方向性も自ずと見えてくるはずです。

事業を運営するにあたってマーケティングは不可欠ですが、その戦略を考える前に環境分析が必要です。業界内で会社がどれくらいの位置にいるのか、また競合との差別化を図るためにも必ず分析を行うようにしましょう。

マーケティングフレームワーク

フレームワークとは、考える項目や分析ポイントがパターン化された枠組みのことをいいます。マーケティングにおけるフレームワークとは、効果が実証されている考えや分析方法となり、マーケティング戦略を構築するうえで欠かせない要素です。

またフレームワークでは、あてはめるだけで最適な分析が行える点が最大の特徴といえるでしょう。

ここでは、マーケティングフレームワークの必要性について詳しく解説していきます。

マーケティングフレームワークの必要性

マーケティングフレームワークが必要な理由は、効率良く分析を行い、マーケティングの課題発見や戦略構築を行うためです。

何も枠組みが無い状態であれば、比較項目や分析要素を一から考えなければいけません。仮に「売上を増加させる」という抽象的な課題であれば、的違いな項目でしか考えられず、明確な結論を得られないこともあるでしょう。

したがって重要な項目に絞って判断するためにも、マーケティングフレームワークは重要な役割を持ちます。

戦略立案に役立つフレームワーク10選

戦略立案はマーケティングの要といっても過言ではないほど、施策の結果を左右する要素です。そのため自社に向けた視点だけでなく、市場や競合の視点からも分析することが重要になります。

ここでは、戦略に役立つフレームワークを10個ご紹介します。

3C分析

3C分析は、事業の方向性を定める際に役立つフレームワークです。

以下の3要素から考えることで、顧客や市場の動向を分かりやすく分析できます。

- Customer(市場・顧客):市場の成長性や顧客のニーズを分析

- Competitor(競合):競合企業の売上や市場シェアを分析

- Company(自社):上記の分析をもとに経営戦略の構築

また自社の事業に関する課題や成功要因を見つけられるため、競合との差別化を図る際に活用できます。

4C分析

4C分析は、企業の商品開発や戦略策定に役立つフレームワークです。以下の4要素から考えることで、顧客視点での分析が行えます。

- Customer Value(顧客価値):企業イメージや商品の品質など顧客が感じる価値を分析

- Cost(経費):価格によって顧客に与える影響の分析

- Convenience(顧客利便性):顧客が感じる購入方法の利便性を分析

- Communication(顧客対話):企業と顧客とのコミュニケーション手段の分析

STP分析

STP分析とは、マーケティング戦略や販売戦略を考える際に役立つフレームワークです。以下の3要素から考えることで、自社の強みが活かせる市場やグループを見つけられます。

- Segmentation(セグメンテーション)

- Targeting(ターゲティング)

- Positioning(ポジショニング)

PPM分析

PPM分析とは、経営資源の最適な投資配分を決める際に役立つフレームワークです。

以下の4要素から考えることで、市場占有率と市場成長率の座標から商品やサービスを分類し、自社事業の立ち位置を判断できます。

- 花形(Star):市場占有率と市場成長率の両方が高い・利益を出しやすが、競合が激しい

- 金のなる木(Cash Cow):市場占有率が高く市場成長率が低い・安定した利益を出しやすい

- 問題児(Problem Child):市場占有率が低く市場成長率が高い・競合が激しく利益を見込めない

- 負け犬(Dog):市場占有率と市場成長率の両方が低い・競合が少なく利益も見込めない

5フォース分析

5フォース分析とは、新商品の開発や市場へ新規参入する際の収益性を判断するフレームワークです。

以下の5要素から分析します。

- 業界内の競合の脅威:既存の競合他社を分析し収益性を判断

- 新規参入の脅威:参入障壁の状況によって新規参入の優位性を分析

- 売り手(サプライヤー)の交渉力:仕入先の分析から収益性を判断

- 買い手(顧客)の交渉力:提供先の分析から収益性を判断

- 代替品の存在:代替品の出現による市場のシェアを分析

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスとは、ビジネスモデルを可視化する際に役立つフレームワークです。

以下の9要素から分析します。

- 顧客セグメント:自社の顧客対象

- 価値提案:自社商品の価値

- チャネル:自社商品の販売方法

- 顧客との関係:顧客と関わる期間

- 収益の流れ:売上の課金方式

- リソース:価値を提供するための経営資源

- 主要活動:価値を提供するための活動

- パートナー:価値を提供するためのパートナー

- コスト構造:ビジネスを行う際のコスト

PEST分析

PEST分析とは、次の4つの観点から分析を行う手法です。

- Politics(政治)

- Economy(経済)

- Society(社会)

- Technology(技術)

具体的には次のような分析を行います。

- Politics・・・法律や政治動向などを分析します。

- Economy・・・金利や為替などの経済状況や経済環境を分析します。

- Society・・・人口動態や流行、教育や宗教などの社会環境を分析します。

- Technology・・・インフラや新技術、特許などの技術動向を分析します。

外部環境を分析することで、市場での自社の戦い方を定めることができます。また、将来どのような影響を与えるかを予測することができるため、長期的な戦略立案にも役立ちます。

時代が変化していくとともに、ユーザーの消費行動も変化していくため、時代にあったマーケティング手法を行う上でPEST分析は重要になるのです。

SWOT分析

SWOT分析とは、次の4つの観点から分析を行う手法です。

- Strength(自社の強み)

- Weakness(自社の弱み)

- Opportunity(チャンスとなる外部要因)

- Threat(脅威となる外部要因)

ビジネスで戦略を立てる上では、自社の取り巻く環境を正しく理解することが重要です。そのためには、外部の環境だけでなく内部にも注目して分析を行う必要があります。

自社にとっての市場機会や課題など戦略を立てるために重要なポイントを発見することができる、マーケティングには欠かせない分析手法です。

4P分析

4P分析とは、次の4つの観点から分析を行う手法です。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通)

- Promotion(販売促進)

具体的には次のような分析を行います。

- Product・・・ターゲットとする顧客がどのような消費やサービスを求めるのかを分析します。

- Price・・・市場での適正価格を分析します。

- Place・・・商品やサービスをどこで売るのかを分析します。

- Promotion・・・顧客に対してどのように認知させ提供するかを分析します。

それぞれの観点を分析することで、いかに効果的かつ効率的に商品やサービスを売っていく事ができるかを明確にすることができます。

4Pを行う際には、ProductとPriceなど相互に関連する複数の要素を掛け合わせて考えることで、効果的に分析を行うことができます。

バリューチェーン分析

バリューチェーン分析とは、次のような観点から分析する手法です。

- 仕入れ

- 製造

- 出荷

- 物流

- 販売

- サービス

バリューチェーン分析の大きな目的の一つが、コストの削減です。商品やサービスが顧客に届けられるまでの各プロセスを分析することで、自社の改善点や弱みを発見することができます。

それらを改善することで、コスト削減を行いながら顧客に対してより高い価値を提供することができるようになるのです。

思考整理に役立つフレームワーク3選

思考整理は、自社の状況を確認する際に効果的な分析です。ロジカルな思考で判断するためにも一つの要因から細分化し、根本的な原因を明確にしましょう。

ここでは、思考戦略に役立つフレームワークを3つに絞って紹介していきます。

ロジックツリー

ロジックツリーとは、ある事柄に対する問題点や原因をロジカルに解決するためのフレームワークです。

問題点をツリー状に書き出すことからロジックツリーと呼ばれ、問題解決以外にも問題定義や思考整理にも活用できます。

一般的な分析方法とは違い、視覚で判断しやすい点が特徴です。また作成過程では問題を細分化するため、根本的な原因を発見しやすい点もメリットになります。

ピラミッドストラクチャー

ピラミッドストラクチャーとは、結論に対する根拠を細分化し、説明や説得を行う際に役立つフレームワークです。根拠をビラミッド状に書き出すことからピラミッドストラクチャーと呼ばれています。

ロジックツリーと似ている分析手法ですが、書き出す内容や図式の構成が異なるため、使用する目的に違いがあります。

ロジックツリー

- 使用目的:問題解決

- 記入内容:問題点や原因

ピラミッドストラクチャー

- 使用目的:結論の主張

- 記入内容:結論に対する根拠

MECE

MECEは、ロジカルシンキングを行う際に基礎となる考え方のことです。「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の略となり、物事に対して「漏れやダブりがない」ことを意味します。

具体的な活用方法は、以下の2つです。

- トップダウンアプローチ:物事を全体から捉え、目的や課題に応じて要素となる事柄を細分化していく手法

- ボトムアップアプローチ: 要素となる事柄を洗い出し、分類化していくことで全体像を明確化していく手法

顧客理解に役立つフレームワーク4選

顧客が価値を感じられる商品やサービスを提供するためには、顧客のニーズ分析や顧客理解が必須です。特に顧客の行動モデルや行動心理は重要視しましょう。

ここでは、顧客理解に役立つフレームワークを4つに絞って紹介していきます。

AIDMA

AIDMAとは、顧客が商品を購買する際のプロセスをモデル化したフレームワークです。

以下の5つのプロセスから構成されます。

- Attention:注意

- Interest:関心

- Desire:欲求

- Memory:記憶

- Action:行動

1924年に提唱され、従来より活用され続けている分析手法の一つです。段階ごとに適した戦略を考えることで、最終的な「行動」へとつなげられます。

AISAS

AISASもAIDMA同様に、顧客が商品を購買する際のプロセスをモデル化したフレームワークです。しかしAIDMAとは違い、インターネット社会である現代にあてはめたプロセスとなります。

具体的には以下のとおりです。

- Attention:注目・認知

- Interest:興味・関心

- Search:検索

- Action:購買行動

- Shere:共有

検索エンジンやSNS上の行動を踏まえたプロセスとなるため、Webマーケティングを行う際はAISASを軸に考えることが重要です。

SIPS

SIPSとは、SNSなどソーシャルメディアにおける顧客の行動をモデル化したフレームワークです。

以下の4つのプロセスから構成されます。

- Sympathize:共感する

- Identify:確認する

- Participate:参加する

- Share & Spread:共有&拡散する

AISASまでの顧客行動は、検索エンジンで「検索」することが主流でした。しかしSIPSでは、顧客がよりリアルな声を求めるようになり、ソーシャルメディアの活用へと変化した流れを示しています。

DECAX

DECAXとは、コンテンツマーケティングにおける顧客の行動をモデル化したフレームワークです。他の行動モデルとは違い、顧客側からの行動がきっかけとなります。

具体的には以下のとおりです。

- Discovery:発見

- Engage:関係構築

- Check:確認

- Action:行動・購入

- Experience:体験

コンテンツマーケティングでは、コンテンツの質や顧客との関係構築が重要です。顧客の行動が軸になる手法だからこそ上記のプロセスを踏まえた上で行動を予想し、戦略を考えましょう。

行動理解・データ分析に役立つフレームワーク4選

行動理解やデータ分析は、マーケティング戦略を考えるうえで重要な要因となります。また効果検証においてもすべての項目を確認することはできないため、自社の課題となる項目に絞って対策を行いましょう。

ここでは、行動理解・データ分析に役立つフレームワークを4つに絞って紹介していきます。

RFM分析

RFM分析とは顧客をグループ分けし、各グループに適したマーケティングを考えるフレームワークです。以下の3要素から考えることで、最終的にはLTV(顧客生涯価値)の最大化が目的となります。

- Recency:直近の購入日

- Frequency:頻度

- Monetary:購入金額

顧客によって購入金額や頻度は違うため、全員に共通するマーケティング戦略はありません。そのため似た属性をグループ化することで、効率良くマーケティングを行える点が強みとなります。

アトリビューション分析

アトリビューション分析とは、マーケティング施策の効果測定に役立つフレームワークです。以下の5つが基本モデルとなります。

- ラストクリックモデル

- 起点モデル

- 均等配分モデル

- 減衰モデル

- 接点ベースモデル

従来までの効果測定では、最終的なCVにつながった場合のみにカウントすることが一般的でした。しかしCVに至るまでにはSNSや広告などさまざまな情報に触れていることが多く、CV数だけでは判断できません。

したがって正しい基準で効果測定を行うためにも、アトリビューション分析が重要になります。

ヒューリスティック分析

ヒューリスティック分析とは、自社サイトに訪れたユーザーの使いやすさを分析する際に役立つフレームワークです。

分析を行う際は、以下のプロセスですすめていきます。

- 分析方針の決定

- 調査作業

- レポーティング

特に重要となる「分析方針の決定」では、以下の3項目から考えましょう。

- 自社サイトを運営する目的の明確化

- 評価項目の選定

- 比較企業の選定

データだけでは判断できないことも分析できるため、Webサイトを運営するうえでは定期的に活用すべき手法です。

マーケティングファネル

マーケティングファネルとは、顧客の行動モデルを図式化したフレームワークです。以下の4要素から逆三角形の形で成り立ち、ステップが進むにつれて人数が減っていく様子を表しています。

- 認知

- 興味・関心

- 比較・検討

- 購入

またマーケティングファネルの中でも3種類のタイプがあり、分析する目的に応じて使い分けられます。

- バーチャルファネル: 顧客が商品の「認知」から「購買」を行う際の、顧客の心理変化を表したもの

- インフルエンスファネル: 顧客が商品を購入した後の行動を表したもの

- ダブルファネル: バーチャルファネルとインフルエンスファネルを組み合わせ、顧客の行動をトータルで表したもの

目標設定・改善に役立つフレームワーク4選

マーケティング施策を実行するうえでは、事前の目標設定や、実行後の改善が必要不可欠です。良い結果を出し続けるためにも、常に目標との照らし合わせを意識しましょう。

ここでは目標設定・改善に役立つフレームワークを4つに絞って紹介していきます。

PDCA

PDCAとは、業務を継続的に改善し続けるためのフレームワークです。以下の4要素を1サイクルとし、繰り返し実行する仕組みとなります。

- Plan:計画

- Do:実行

- Check:評価

- Action:改善

業界や分野に関係なくあてはめられる手法のため、活用しやすい点が特徴です。

また施策に取り組む際や何か行動を起こす際の基本となり、PDCAを軸に物事をすすめることも多いといえます。

SMART

SMARTは、目標設定を行う際に役立つフレームワークです。

以下の5つの要素から成り立ちます。

- Specific:具体的な

- Measurable:測定可能な

- Achievable:実現可能な

- Relevant:関連した

- Time-bound:期限を定めた

目標を達成するまでのモチベーション維持にもつながるため、明らかに達成不可能な内容を決めるのではなく、現実的に実現可能な目標を設定しましょう。

ガントチャート

ガントチャートとはプロジェクトの管理を行う際に、スケジュールの進捗状況を示した工程管理表のことです。

作業内容と日時を棒グラフで表すため、ひと目でプロジェクト全体を把握できる点が特徴になります。

また各メンバーの状況を確認できることから、プロジェクトのチーム内で共有する際も役立つ分析手法といえるでしょう。進捗管理を効率化したい場合には、ガントチャートの活用をおすすめします。

KPT

KPTとは、プロジェクトの改善を効率化させる際に役立つフレームワークです。

以下の3つの要素から分析していきます。

- Keep:良かったことを継続する

- Problem:問題点・課題点を発見する

- Try:問題点・改善点の取り組む

シンプルな分析手法ではありますが、改善点を明確化するには効果的です。

また大人数でも話し合いや共有を行いやすいため、ミーティング時の活用にも向いている手法になります。

マーケティング分析のポイント

分析を正しく行い効果的なマーケティングを行うためには、次の3つのポイントを意識することが重要です。

ポイント1: 目的を明確にする

分析を行う際には、自社が達成したい目的や目標を明確にすることが重要です。

目的が明確でなければ、データを分析することによってどのような情報を得たいのかを判断することができず、成果につながる戦略を立てることは難しいでしょう。

そのため、目的を明確にして必要なデータが何なのかを理解して、目的達成のための課題点を洗い出すことが重要です。

また、目的を達成することでより精度の高い施策をおこなっていくことが可能です。

「分析のための分析」にならないように、市場の変化とともに自社の目的を定期的に見直していくことが大切です。

ポイント2: 比較と細分化を行う

マーケティング分析では、比較と細分化が重要です。計測したさまざまなデータを、自社の過去データや競合データと比較することで、より課題な明確になります。

比較対象を持つことで、自社の現状が優位なのかどうかを確認することができます。一つのデータ単体だけてば発見できなかっな課題が浮き彫りとなるため、マーケティング分析の際には比較対象を持つようにしましょう。

また、マーケティング活動を細分化して分析することで、各プロセスにおける課題を見極められるようになります。

企業が行うマーケティング活動は幅広く、全てを分析すると課題がたくさんあるように思えますが、細分化することで浮き彫りになった課題の優先順位をつけることができるようになるのです。

ポイント3: 多様な視点を持つ

さまざまな観点から分析を行う必要があるマーケティングでは、販売者視点や消費者視点だけではなく、市場全体や競合他社の視点で視野を広げて考えることが重要です。

自社の立場のみで分析をおこなってしまうと、正しいマーケティング戦略を立てることができず、ミスリードになってしまう可能性もありす。

多様な視点を持つことで新たな発見をできることもあるため、分析を行う際には広い視野で物事を考えることが大切です。

マーケティングフレームワークの注意点

マーケティングフレームワークを活用する際に注意すべきことは、必ずしもあてはまるとは限らないことです。

マーケティングを行ううえで、完全に一致する施策や戦略は存在しません。市場規模や扱う商品・サービスによっても、成功ポイントが違ってくると考えましょう。

そのためフレームワークにおいても臨機応変に活用することが重要です。例えば、該当するフレームワークがなければ複数の手法を組み合わせることもできます。

あてはまるフレームワークが存在しないことも考えられるため、あくまで分析を行う手段の一つとして活用しましょう。

まとめ

環境分析には外部環境と内部環境があり、分析の方法によって得られる結果も違うため、適宜組み合わせながら分析を進めていく必要があります。また、分析時には数字を交えた定量的な事実も大事ですが、視野を広げて定性的な情報も考慮するようにしましょう。最後に、技術の発達や世界情勢、経済、消費者の行動などビジネスを取り巻く社会は常に変化しています。予測できる部分もある一方で予期せぬことが起こる場合もあり、社会の変化に柔軟に対応していくためにも定期的に環境分析を行いましょう。

環境分析には外部環境と内部環境があり、分析の方法によって得られる結果も違うため、適宜組み合わせながら分析を進めていく必要があります。また、分析時には数字を交えた定量的な事実も大事ですが、視野を広げて定性的な情報も考慮するようにしましょう。最後に、技術の発達や世界情勢、経済、消費者の行動などビジネスを取り巻く社会は常に変化しています。予測できる部分もある一方で予期せぬことが起こる場合もあり、社会の変化に柔軟に対応していくためにも定期的に環境分析を行いましょう。