ホワイトハットSEOとは?基本概念や具体的SEO施策、注意点について解説!

今回はホワイトハットSEOについてお伝えします。SEOというのは検索エンジン最適化のことで、ランキング向上を目指した施策です。しかし、それをガイドラインに違反した方法でおこなうことはユーザーに不利益をもたらすため、WEBサイトにペナルティが与えられる可能性があります。

一方、ホワイトハットSEOは、検索エンジンのガイドラインに沿った施策のため長期的に安定した表示順位を維持できます。そこで、今回はホワイトハットSEOの基本概念から、具体的対策、注意点などについて詳しく解説します。

一方、ホワイトハットSEOは、検索エンジンのガイドラインに沿った施策のため長期的に安定した表示順位を維持できます。そこで、今回はホワイトハットSEOの基本概念から、具体的対策、注意点などについて詳しく解説します。

目次

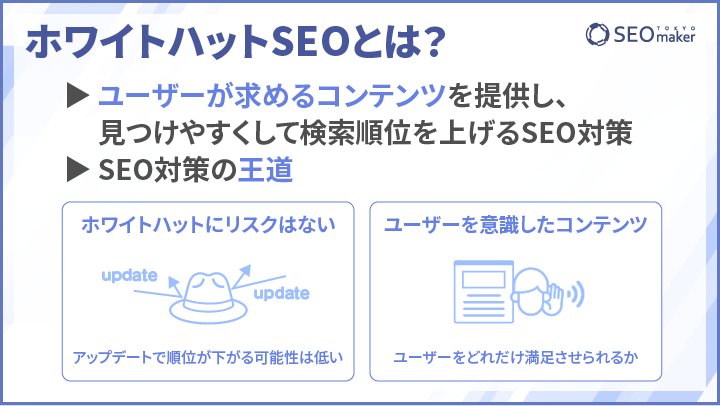

ホワイトハットSEOとは?

ホワイトハットSEOとは、ユーザーが求めるコンテンツを提供し、見つけやすくすることで検索順位を上げるSEO対策のことです。Googleが推奨するリスクのないWEB集客方法として有名です。

ユーザーが本当に求めるコンテンツを配信し続けることは時間がかかり、以前よりもSEO対策は難しくなったという人もいますが、対策手法としては王道ですので非常にわかりやすいのが特徴です。

ホワイトハットSEOにリスクはない

Googleでは毎年3回~4回のコアアップデートが行われますが、そのたびにTwitterなどではSERPs(Search Engine Result Pages:検索結果画面)が大幅に変わってしまったと嘆く光景が見られます。

しかし、ホワイトハットSEOは検索エンジンが推奨する手法ですので正しい対策を行っていればコアアップデートにより順位が大きく下がる可能性は非常に低く、サイトの持つ本来の評価を受けることができるという点でリスクはほとんどない方法といえます。

SEO対策は時代によってやり方が異なると主張する方もいますが、Googleは以前から一貫してユーザーファーストを貫き通していますので本当にユーザーのことを考えてサイト運営をしていればアップデートの際に順位が上がることはあっても下がることはまずありません。

ユーザーを意識しコンテンツに注力するSEO対策

ホワイトハットSEOではユーザーの検索体験を意識する必要があります。記事はユーザーの求めるものかどうか、サイトは見やすいか、記事は見つけやすいかなどサイトに訪れたユーザーをどれだけ満足させることができるかに注力する必要があります。

そして、ユーザーが満足し、その記事を周りに紹介したいと思いリンクを貼ってくれるようになればリンクが増え、サイトの評価が進んでいきます。どれだけユーザーが欲しい情報をコンテンツ内に持たせるかが鍵となります。どういう記事が必要とされているのかwebマーケティングの知識と経験が必要です。

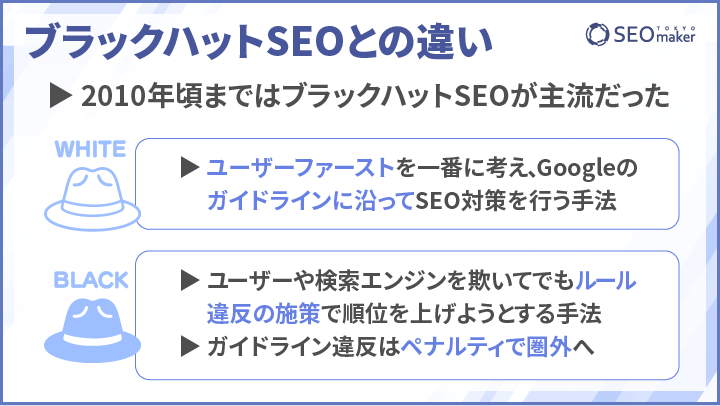

ブラックハットSEOとの違い

ブラックハットSEOとは検索エンジンの評価システムを悪用し、サイトの評価を実際よりも高く見せることで検索上位を取ろうとする施策全般のことです。2010年頃まではブラックハットSEOが主流である時代もありました。代表的なブラックハットSEOは被リンクを量産することですが、他にも人には見えないが検索エンジンにだけ見えるようなテキストコンテンツを入れたり、コピーコンテンツを大量に使ったりすることがありました。

過去には通用した手法ですが検索エンジンは年々進化しておりますので、現在ではブラックハットSEOを行ってもペナルティを受けたり、時間の無駄になったりするなど評価されることはほぼなくなりました。現在でもブラックハットに近い対策を施しているサイトはありますが、評価を受けたとしても一時的である可能性が高く、長い目で見たときに上位表示を維持し続けることは難しいでしょう。

ホワイトハットSEOを実践するメリット

ホワイトハットSEOを実践すると、多くのメリットがあります。そこでここでは、その代表的なものをとりあげ解説します。

長期的な成功

ホワイトハットSEOは、検索エンジンのガイドラインに沿った対応をします。そのため、検索エンジンのアルゴリズムが変更されたとしても、検索結果の圏外に自社WEBサイトがおいやられるようなことはほとんどありません。そのため、長期的な成功が見込めます。

ユーザーエクスペリエンス向上

ホワイトハットSEOの実践には、コンテンツの改善やナビゲーション改善、ページの読み込み速度最適化などの施策を含んでいます。これはユーザーファーストの視点に立っているからです。そのため、ユーザーのWEBサイト滞在時間が長くなり、コンバージョンの改善などにつながります。

ブランドイメージ向上

検索エンジンからの評価が高まれば、ユーザーから信頼のあるWEBサイトと評価されます。このようにホワイトハットSEOを実践することで、WEBサイトに対してのブランドイメージが向上します。

費用対効果が高い

検索エンジン連動型広告などと比較して、ホワイトハットSEOの費用対効果は高いです。長期的な戦略として実践することで、サイトへのアクセス数を増やし、コンバージョン率を向上させることができます。

以上のように、ホワイトハットSEOを実践することにはさまざまなメリットがあります。

ホワイトハットSEOのやり方

ブラックハットSEOが使えなくなり、ホワイトハットSEOが台頭した来たことによりSEO対策は難しくなったという人もいれば簡単になったという人もいます。

これは以前のように検索エンジンの抜け穴を使って順位を上げていた人にとっては順位が上げづらくなり、良い記事を作ることに地道に専念していた人にとっては今までの資産が正しく評価されるため簡単になったように見えます。

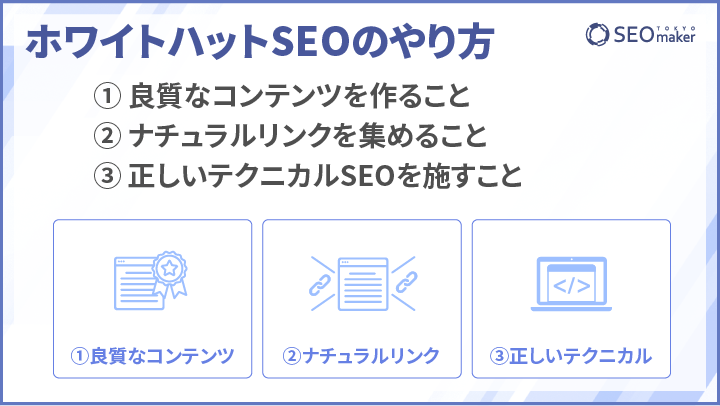

ホワイトハットSEOは技術的な対策も考えれば非常に多岐にわたる施策を打てますが、大きく次の3つを対策するだけで成功します。

- 良質なコンテンツを作ること

- ナチュラルリンクを集めること

- 正しいテクニカルSEOを施すこと

良質なコンテンツを作ること

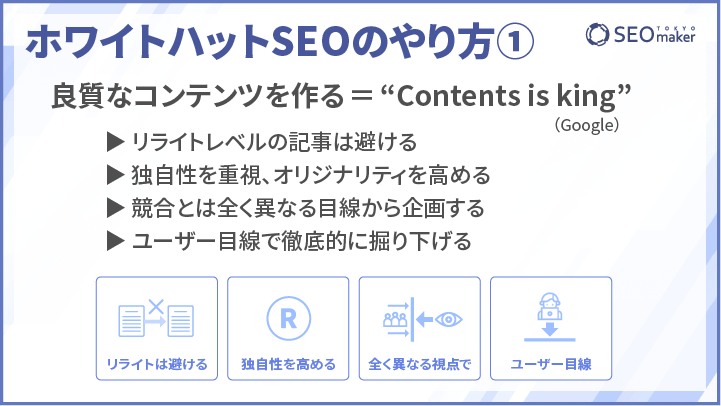

Googleは”Contents is king”と言っています。これはコンテンツこそが最大のSEO対策であることを意味しています。

ホワイトハットSEOでは良質な記事を作り、自然なリンクを集めることで評価を高めるSEO対策方法ですが、良い記事でなければユーザーが満足することはなく、リンクが付くこともありません。反対に本当に良い記事さえ作れば情報は拡散されリンクが集まります。

しかし、ジャンルによってはどれだけ良い記事を作ってもリンクがつかないこともあります。これはユーザーの満足する記事と拡散されやすい記事に乖離があるためです。この差を埋めることがSEO対策として重要です。

良質な記事に近づけるためにやる事

- 他社サイトのリライトレベルの記事は避ける

- 独自の体験や知見によるオリジナリティを高める

- 競合の記事を分析し、全く違う角度や目線から記事テーマを企画する

- ユーザー目線で欲しい情報は何かを徹底的に掘り下げる

コンテンツには独自性が重要

SEOで成功するためには優れたコンテンツが必須ですが、何をもって優れていると判断するかは検索エンジンのブラックボックスになっていますので”明確なことは分かっていません”とも言えます。

しかし、推測はできます。上位記事を参照してまとめただけでは参照した記事を超えることは難しく、作った記事の中に自分が持っている独自情報を少しでも載せる必要があります。企業であれば統計データや解決事例などがよく使われますが、ユーザーが想定した以上のオリジナリティの高い情報を提供することで満足度が上がり、結果的に検索エンジンからの評価も高くなることが推測されます。

単に一般論を載せただけでは競合も同じことをやってきたときにサイト全体の評価で競り負けることがありますが、独自情報を入れることで競合に真似のできない記事を作ることができます。

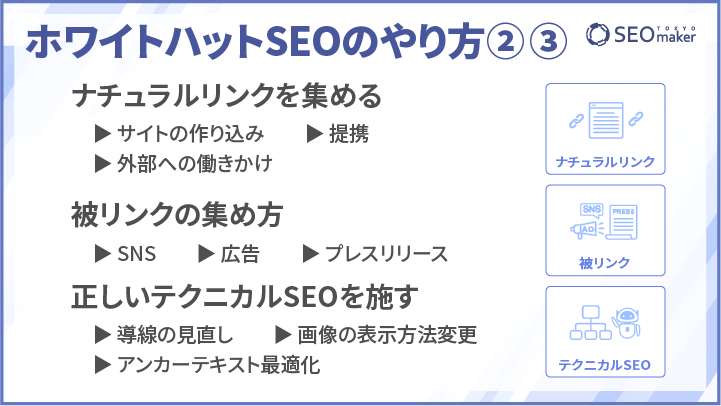

ナチュラルリンクを集めること

SEOの造詣が深い方の中には「SEOは被リンクがかなり順位獲得に影響を及ぼしている」と公言する人もいます。

これはある意味では非常に正しいことで、サテライトサイトを量産してブラックハットSEOを施せばよいという意味ではありません。リンクをしてもらえるように対策サイトを作りこんだり、時には提携したり、外部に働きかけたりすることでリンクを集めます。それによってサイトの評価を正しく高めることができるからです。

被リンクを集めるためには、被リンクが集まるだけのコンテンツが必須ですので自然とホワイトハットSEOを施すことになるのです。

被リンクの集め方

被リンクの集め方の基本は良質なコンテンツを作ることですが、それだけでは拡散されることは少なく、次のような他の手法を考える必要があります。

- SNS

- 広告

- プレスリリース

SNSといってもTwitter、Facebookの他にもInstagram、LINE公式アカウント(旧LINE@)、Pinterest(ピンタレスト)など様々なものがあり、事業によって親和性が異なりますが可能な限り発信は多くした方が拡散につながります。リスティング広告を中心に出すことで自社名やサービス名の露出の機会を増やせますので指名検索にも繋がりやすく、サイト立ち上げ時には少額であっても広告を出すことで流入を増やせます。

PR TIMESやvaluepressなどのプレスリリースを活用することでより広く発信できる。現在ではサイトの内部対策は大前提として、自サイトとは関係のないところまで対応することがSEOの成功要因にもなっていますので、出せる情報は積極的に出すようにしましょう。

正しいテクニカルSEOを施すこと

良質なコンテンツを作ることにも繋がりますが、コンテンツがよくてもそれが検索エンジンに伝わらなくては検索結果に出てくることはありません。そのためにはサイトの導線を見直すことでクローリングを促進させたり、画像の表示方法を変えることで動作を軽くさせたり、アンカーテキストを最適化して検索エンジンに理解させるなどのテクニカルな対応も必須です。

特に上位表示されているサイトは既に相当作りこまれていることが多く、コンテンツだけではなくサイトとしての総合評価を高めなければSEOはうまくいきません。

ホワイトハットSEOを意識するために

WEB集客は良質なコンテンツを量産することで成功させることができます。しかし、そのためにはどうするのかという具体的な手法はテーマやジャンルによって大きく異なります。業種や市場によりWEBマーケティングの経験を活かして戦略的にコンテンツ作成をする必要があります。これに対してGoogleがどうすべきかを示していますので、正しいWEB集客の理解を進めるためにも次の3つは目を通すことをお勧めいたします。

- 検索エンジン最適化スターターガイド

- ウェブマスターガイドライン

- Google品質評価ガイドライン

検索エンジン最適化スターターガイド

検索エンジン最適化スターターガイドはウェブマスターやSEO担当者に向けてSEOの基礎知識をまとめている資料です。「SEOを本格的にやりたいのであれば10回読め」と言われるほど重要な情報が多く、Googleの基本理念を理解するためにも最初に読むべき資料です。

ウェブマスターガイドライン

ウェブマスターガイドライン は検索エンジンがサイトを認識してインデックスするための基本的な情報とペナルティを受ける可能性のあるブラックハット手法について具体的に記載しています。自身のサイトで足りていないことはないかを確認したり、インデックスを促進させるためにどうするか迷った際には有益な情報が数多くあります。

Google品質評価ガイドライン

Google品質評価ガイドライン はすべて英語で175ページもある長大な資料(2020年10月14日時点)ですが、サイトをどのように評価するのかの一端を垣間見るために非常に参考になります。

近年で急激に注目されているYMYL(Your Money or Your Life)やE-A-T(Expertise:専門性、Authoritativeness :権威性、TrustWorthiness :信頼性)についてもGoogleの考え方が書かれていますので必要なところだけでも抜粋して読むことで対応策が見えることがあります。

検索体験最適化をするのがホワイトハットSEO

Googleは徹底したユーザーファーストを求めています。SEO(Search Engine Optimization)といわれていますが、最近ではSXO(Search eXperience Optimization:検索体験最適化)が重要視されています。

Core Web Vitals(コアウェブバイタル)が評価の1つとして見られるようになったことからもSXOを進めることが成功につながることは間違いありません。

SearchConsoleを使用したホワイトハットSEOの効果確認

ここではSearchConsoleを使用した、ホワイトハットSEOの効果測定について解説します。

検索クエリの分析

SearchConsoleを使用することで、検索クエリを確かめることができます。その中で、自社が狙ったキーワードで検索されているのか確認してください。その他、検索数やクリック数、CTRのデータなどを掴んでおくことも大切です。これらのデータを元に、WEBサイトのコンテンツ改善やキーワード選定について検討します。

クロールエラーの確認

SearchConsoleでは、クロールのエラーを確認することができます。具体的には、404エラー(ページが見つからない)や500エラー(サーバーエラー)などがあります。こういった問題箇所を発見するためにもSearchConsoleの利用が大切です。

インデックス状況

SearchConsoleでインデックス状況を確認することができます。インデックス状況とは、GoogleのWEBページ登録状況を指しています。インデックスされていなければ、SEO効果は望めないので原因を見つける必要があります。

以上の方法で、SearchConsoleを使用して、ホワイトハットSEOの施策が正しく効果を発揮しているのかを確認できます。

ホワイトハットSEOの成功事例

ここではホワイトハットSEOを実践して、収益向上やブランド構築などに成功した事例を紹介します。

Moz

Mozは2004年に設立されたオンラインマーケティングに携わる企業です。主にSEOやコンテンツマーケテイング、キーワードリサーチなどの分野で有益な情報やツールを提供しています。MozはホワイトハットSEOに注力し、自社の検索エンジンランキングを向上させ、多くの有益なトラフィックを獲得しています。Mozが採用したホワイトハットSEOの施策には、下記のようなものがあります。

- WEBサイト内の要素改善

- 高品質なコンテンツの提供

- 検索エンジンのクローラーに正しく情報を伝える

参考URL : Moz

Zappos(ザッポス)

Zapposは1999年に設立され、オンラインでシューズ販売をおこなっています。ZapposではホワイトハットSEOを実践し、検索エンジンでのランキング向上を実現しています。FacebookやTwitterなどのSNSを通じて、積極的に有益なコンテンツを提供することでブランド認知度を高めています。その他、ホワイトハットSEOの考えに基づいてとった施策には下記のようなものがあります。

- WEBサイトのコンテンツ最適化

- オリジナルコンテンツを定期的に更新

- 自然なリンクの獲得

参考URL : Zappos(ザッポス)

Zenni Optical(ゼニーオプティカル)

Zenni Opticalは2003年に設立され、オンラインでメガネのフレームやレンズを販売しています。オンラインでの直接販売に注力しているため中間マージンを省くことができ、低価格で高品質なメガネを提供することができます。Zenni OpticalはホワイトハットSEOに取り組むことにより、多くのトラフィックを獲得するだけでなく、ユーザーの満足度向上も実現しています。Zenni Opticalが進めたホワイトハットSEOの取り組みは次の通りです。

- Pinterest、InstagramなどのSNSで高品質なコンテンツを提供

- WEBサイトで動画などの有益な情報を提供

- メタディスクリプション、見出しタグ、URL構造などの見直し

参考URL : Zenni Optical(ゼニーオプティカル)

ホワイトハットSEOについてのよくある質問(Q&A)

ここでは、ホワイトハットSEOについてよくある質問と答えをお伝えします。

Q:ホワイトハットとブラックハットの違いは?

Answer)ホワイトハットは、検索エンジンのガイドラインに沿ったSEO施策です。一方ブラックハットは、ユーザーや検索エンジンをだますような方法で、ガイドラインに違反するSEOテクニックです。

Q:ホワイトハットSEOを実施する利点は?

Answer)ホワイトハットSEOには、下記のようなスキルが必要です。

- コンテンツ作成

- HTMLについての基礎知識

- キーワードリサーチ

- ウェブ解析

チームでホワイトハットSEOに取り組む場合は、さらにコミュニケーション能力やプロジェクト管理スキルが必要です。

Q:効果をえられるまでどれくらいの時間がかかりますか?

Answer)ホワイトハットSEOの効果をえるまでにかかる時間は、WEBサイトの規模や業界などによって異なります。メタディスクリプションやタイトルタグの変更など、基本的な施策であれば数ヶ月程度で可能です。一方、リンクビルディングなどの複雑な施策の場合、数年単位の時間が必要です。

まとめ

今回はホワイトハットSEOについての基本概念から、具体的な施策や注意点などについてお伝えしました。ホワイトハットSEOは、ブランド構築、検索エンジンのランキング向上などの点で、長期的な成功が見込めるマーケティングです。ぜひ自社でも今回の記事を参考に、ホワイトハットSEOに取り組んでください。

今回はホワイトハットSEOについての基本概念から、具体的な施策や注意点などについてお伝えしました。ホワイトハットSEOは、ブランド構築、検索エンジンのランキング向上などの点で、長期的な成功が見込めるマーケティングです。ぜひ自社でも今回の記事を参考に、ホワイトハットSEOに取り組んでください。