カスタマーエクスペリエンス(CX)とは?重要性や戦略、成功事例を徹底解説

継続的な収益を上げるには、商品を繰り返し購入してくれるリピーターの獲得が欠かせません。そこで近年注目され始めたのが、カスタマーエクスペリエンス(CX)です。

購入や利用に関わる体験価値を提供するマーケティングの考え方です。カスタマーエクスペリエンス(CX)は日本語で「顧客体験」または「顧客体験価値」と訳されます。

カスタマーエクスペリエンス(CX)とは

カスタマーエクスペリエンスは、直訳すると「顧客体験価値」という意味があります。英語ではCustomer Experienceと表記し、ビジネスシーンでは単語の頭文字を取ってCXと略されることが多いです。

カスタマーエクスペリエンスは、顧客が商品やサービスを通して価値を体験することです。ここでの価値とは、商品やサービスの購入前から購入後の対応まで顧客が体験したすべてが対象になります。

CXの3つのポイントを次にあげます。

長期的に取り組む必要がある

カスタマーエクスペリエンスを実施する場合、長期的に取り組まなければいけません。購入後に企業がクレーム対応やアフターサポートを丁寧に実施すれば、顧客は商品やサービスを再度購入したいと考える可能性は高くなります。なかには、口コミで商品やサービスを広めてくれる人もいるはずです。

口コミを通して潜在顧客にアプローチできるので、新規顧客を獲得できる機会も得られます。ただし、このようなアプローチは実施したからといってすぐに結果が出るものではありません。期待した効果を得るには、必然的に長期的な取り組みが必要です。

非物質的価値で差別化を図る

近年モノやサービスで溢れており、単に質や価格だけでは競合他社との差は見えにくいです。このような状況下で、競合他社と差別化するには非物質的価値で差をつけるのが重要になります。非物質的価値とは、商品自体の物質的価値を超えた感覚的な価値、または心理的な価値のことです。

今までは、商品やサービスの質や価格が示す物質的価値が重要視されてきました。ただし、高い物質的価値を提供したとしても非物質的価値が低ければ、顧客満足が上がることはありません。総合的な顧客満足を向上させるには、非物質的価値で差別化を図る取り組みをおこなう必要があります。

オンライン化への対応が必須

従来は店頭で商品やサービスを購入するのが一般的でしたが、インターネットが普及して購入プロセスが大きく変化しました。近年は、実店舗を持たずネットショップだけでビジネスする企業が増えているのも現状です。そこで企業は、デジタルカスタマーエクスペリエンスに気を配る必要があります。

ほかのビジネス用語との違い

カスタマーエクスペリエンス(CX)と似たような用語に、ユーザーエクスペリエンス(UX)やカスタマーサティスファクション(CS)があります。それぞれの特徴を確認していきましょう。

ユーザーエクスペリエンス(UX)

顧客が商品やサービスを通して得られる体験が、ユーザーエクスペリエンスです。英語ではUser Experienceと表記し、それぞれの単語の頭文字を取ってUXと略されます。カスタマーエクスペリエンスと大きく異なるのは、対象者数です。カスタマーエクスペリエンスは購入前から購入後まで幅広い要素が対象である一方、ユーザーエクスペリエンスは単一の商品やサービスを通して顧客が体験することです。

カスタマーサティスファクション(CS)

顧客の満足度の維持や不満を解消する取り組みが、カスタマーサティスファクションです。英語ではCustomer Satisfactionと表記し、それぞれの単語の頭文字を取ってCSと略されます。主な活動はコールセンターであるのが特徴です。一方、カスタマーエクスペリエンスは顧客の満足度の維持や不満解消に重点を置いているのではなく、顧客の期待を上回る価値を提供することを目的にしています。

カスタマーエクスペリエンス(CX)の重要性

近年は実店舗ではなく、インターネットで買い物を楽しむ人が増えています。その結果、顧客と接点を持つ機会が減少しました。また、価値観の多様化により、企業が一方的に情報を押し付けるだけでは購入してもらえません。ただし、企業が継続的な利益を生むには、繰り返し商品やサービスを購入してくれるリピーターを獲得することが必要不可欠です。

そこで注目され始めたのが、カスタマーエクスペリエンスです。商品やサービスを購入した顧客が、利用体験を通してどのような価値を感じているのかをデータを用いて分析をおこないます。そして、顧客一人ひとりに応じて顧客体験を向上させるマーケティング活動をおこなうことが求められます。

カスタマーエクスペリエンス(CX)の価値

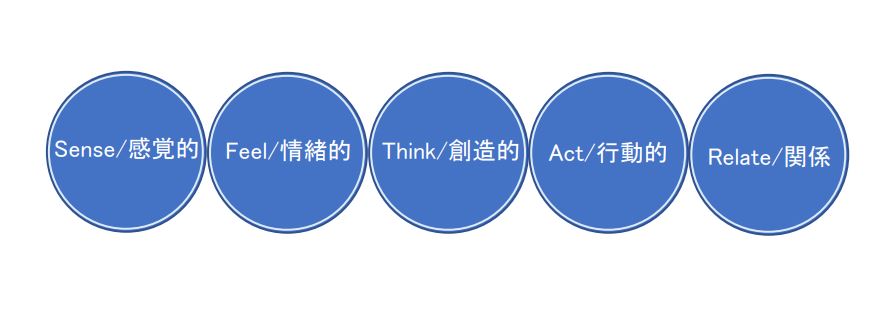

商品やサービスの購入前から購入後までにかかわる体験価値を提供するのが、カスタマーエクスペリエンスです。機能性や価格などの合理的な価値ではなく、経験という感情的な価値を訴求することを重視しています。アメリカの経営学者であるバーンド・H・シュミット氏が自身の著書で整理した感情的な価値の種類では、次の5つを挙げています。

-

- Sense

- Feel

- Think

- Act

- Relate

Sense/感覚的

Senseは、日本語で感覚という意味があります。カスタマーエクスペリエンスでは、視覚や聴覚、触覚、味覚、嗅覚など五感を通して顧客が得る体験価値のことです。顧客が感じる五感に配慮して感覚的な心地良さを提供することを目的としています。

Feel/情緒的

Feelは、日本語で感情という意味があります。カスタマーエクスペリエンスは、顧客の内面の感覚や感情に訴えることで生じる体験価値のことです。顧客が商品やサービスを購入したことで、ワクワクしたり感銘を受けたりする演出をおこないます。

Think/創造的・認知的

Thinkは、日本語で思考という意味があります。カスタマーエクスペリエンスは、顧客の探求心や知的好奇心に訴えることで生まれる価値のことです。触れたい、知りたい、試してみたいといった知的好奇心を満たすことを目的としています。

Act/行動・ライフスタイル

Actは、日本語で行動という意味があります。カスタマーエクスペリエンスでは、普段の行動やライフスタイルに変化をもたらす商品やサービスを通して新しい体験を得られる価値のことです。商品やサービスを通して得られた満足感も含まれます。

Relate/関係的

Relateは、日本語で関係という意味があります。カスタマーエクスペリエンスでは、嗜好や価値観を共有できる特定の集団に属して得られる価値を訴求することです。たとえば、メンバーシップや会員限定イベントへの参加などが含まれます。

カタマーエクスペリエンス(CX)の効果

カスタマーエクスペリエンスを実施することで得られる効果には、次のようなものがあります。

- リピーターの獲得

- ブランドイメージの向上

- 口コミによる宣伝効果

- 競合他社との差別化

- 顧客ロイヤルティの向上

リピーターの獲得

顧客を満足させる価値を提供できれば、また購入したい気持ちが湧きます。その結果、リピーターの獲得につなげられます。継続的に利益を生むためには、リピーターの獲得は欠かせません。近年は多くの商品やサービスに溢れているため、リピーターの獲得に課題を抱えているのが現状です。リピーターが増えれば、売上の安定化にもつなげられます。

ブランドイメージ向上

商品やサービスを通して価値のある体験を提供できれば、ブランドイメージの向上につなげられます。ブランドイメージが向上すれば、初めに購入した商品やサービス以外の購入も検討してもらえる可能性が高いです。その後ブランドの優良顧客になる可能性もあるので、売上げ向上にもつなげられます。

口コミによる宣伝効果

顧客を満足させる価値を提供できれば、SNSなどで商品やサービスに関する口コミを書き込んでくれる可能性があります。口コミによる宣伝効果を得られるため、良い評判が広がれば潜在顧客にアプローチできたり新規顧客を獲得できたりします。近年インターネット上では情報が溢れているので、口コミを頼りに購入するか決める人も少なくありません。顧客の購買意欲に大きな影響を与えています。

競合他社との差別化

カスタマーエクスペリエンスの向上により、競合他社との差別化を図れます。近年は商品やサービスで溢れており、その中から自社製品を選んでもらわなければいけません。ただし、価格や機能性を売りにするだけで勝負するのは難しいです。カスタマーエクスペリエンスで感情的な価値を提供できれば、競合他社と差別化を図ることができます。

顧客ロイヤルティの向上

カスタマーエクスペリエンスにより、顧客ロイヤルティの向上も期待できます。顧客ロイヤルティとは、顧客がブランドや商品に対して愛着や信頼を感じている状態のことです。ロイヤルカスタマーは利用頻度や利用単価が高く、長期的に商品やサービスを購入してくれます。ロイヤルカスタマーとの関係と強化できる施策として効果を発揮してくれます。

カスタマーエクスペリエンス(CX)向上戦略

ここでは、具体的にカスタマーエクスペリエンスに取り組む方法をまとめました。単に実施しても期待した効果を得られるわけではありません。それぞれの工程を確認して実践しましょう。

- カスタマージャーニーマップを作る

- 顧客に応じた対応を実施する

- オムニチャネル化を実践する

- カスタマーエクスペリエンスを分析する

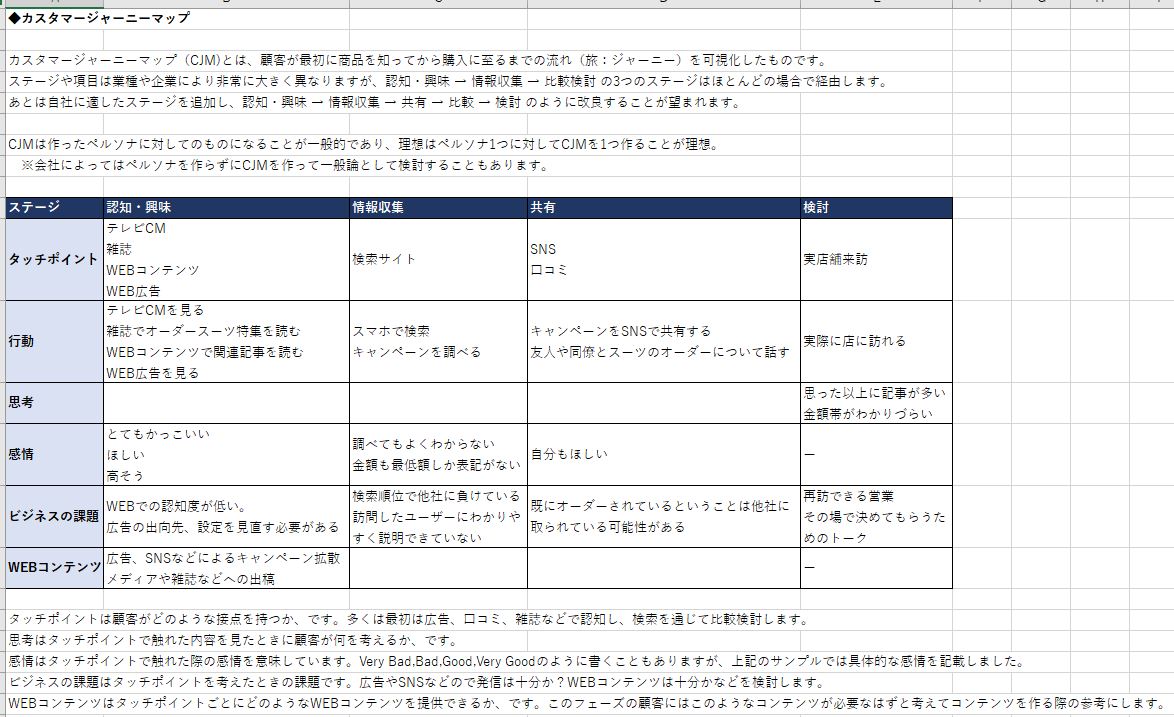

カスタマージャーニーマップを作る

まずは、顧客情報からカスタマージャーニーマップを作成しましょう。カスタマージャーニーマップはニーズを解消するまでの思考や感情の変化を時系列でまとめたものです。顧客がどのような感情を抱いたときに、自社とタッチポイントが生じるのかを明確にできます。マップを土台として効果的な施策を検討でき、顧客に応じた価値を提供できます。

顧客に応じた対応を実施する

顧客の価値をや体験を高めるために、電話やメール、チャットなどコンタクトセンターを置く企業は多いです。しかし、マニュアル通りに淡々と対応する企業も少なくありません。顧客の価値をや体験を高めるには、顧客一人ひとりに応じた対応を提供することが大切です。従来の対応方法を見直し、より良いサービスを提供できる環境を整えましょう。

オムニチャネル化を実践する

オムニチャネルとは、企業と顧客のタッチポイントや販売経路を統合して総合的に顧客へアプローチする方法です。近年はスマホやSNSの普及により、顧客行動の多様化が進んでいます。企業は顧客行動の多様化に応じてオムニチャネルを用意すれば、機会損失を大幅に減らせます。顧客情報も集まりやすいため、販促やマーケティングにも活かせます。

カスタマーエクスペリエンスを分析する

カスタマーエクスペリエンスを実施したあとは、必ず分析をおこないましょう。ただし、カスタマーエクスペリエンスの対象範囲は広いので、顧客行動を段階的に分けて分析することが大切です。商品やサービスを利用してもらうために、具体的に必要なポイントを洗い出して改善を図りましょう。

カスタマーエクスペリエンス(CX)のポイント

カスタマーエクスペリエンスを実施したからといって成果が出るとは限りません。ここでは、カスタマーエクスペリエンスを実施する際のポイントをまとめました。それぞれのポイントを確認して、カスタマーエクスペリエンスの目標を達成させましょう。

- 発信情報に一貫性を持たせる

- 顧客の嗜好を徹底分析する

- 顧客のシステムを結合させる

- 社内システムを改善させる

- 企業全体で目標を共有する

発信情報に一貫性を持たせる

オムニチャネル化を実践する場合、発信情報に一貫性を持たせましょう。顧客はあらゆるタッチポイントを通して情報を収集するため、一貫性があると企業のメッセージを受け取りやすくなります。顧客とのコミュニケーションが円滑になり、カスタマーエクスペリエンスの向上につなげられます。

顧客の嗜好を徹底分析する

人は関心がある情報を発信したとき、関心がないものより興味を示しやすいといわれています。カスタマーエクスペリエンスを向上させたいなら属性や行動履歴などから顧客の嗜好を分析し、それに応じた情報を発信することが大切です。顧客の情報量が不足している場合は、情報を集めたり社内のデータ管理体制を整えたりする必要があります。

顧客のシステムを結合させる

商品やサービスを快適に使用してもらうには、顧客のシステムを結合しなければいけません。顧客のシステムが結合されていないと、商品やサービスの利用時にストレスを与えてしまいます。最悪の場合、顧客離れにつながる可能性もあるので要注意です。顧客のシステムを結合させたいなら、単一プラットフォームへの移行を検討しましょう。

社内システムを改善させる

顧客に対してより良いサービスを提供するには、社内システムの基盤を整える必要があります。基盤の安定にはテクノロジーを積極的に活用し、業務効率化を推進することが大切です。近年は人材不足に課題を抱える企業も多いので、社員一人ひとりの業務負担が大きいことも少なくありません。業務効率化を実現できれば、顧客戦略の構築に集中できます。

企業全体で目標を共有する

カスタマーエクスペリエンスに取り組むときは、定めた目標を企業全体で共有しましょう。企業全体で目標を共有すれば、目標達成に向けて社員同士で協力し合える環境を作れます。また単に上司からの指示で行動するのではなく、自発的な行動にもつながり仕事へのモチベーションも上がりやすいです。目標達成への意欲も出てくるため、カスタマーエクスペリエンスを向上できる可能性が高まります。

カスタマーエクスペリエンスの成功事例

カスタマーエクスペリエンスに取り組む企業は、年々増加傾向にあります。ただし、すべての企業がブランディングに成功して売上げを伸ばしているわけではありません。ここでは、カスタマーエクスペリエンスの成功事例をまとめました。

- [飲食業]Starbucks

- [飲食業]Tully’s Coffee

- [飲食業]スシロー

- [保険業]ソニー損保

- [ガス事業]東京ガス

- [政府機関]gov

1.[飲食業]Starbucks

世界中で親しまれているStarbucksでは、店舗を自宅や会社に次ぐ第三の場所として位置付けています。店舗に訪れたお客様にスターバックス体験を提供するために、コーヒーの香りや音楽をかけてリラックス空間を提供しています。またパソコンやタブレットなどで作業できるようにフリーWi-Fiが提供されており、顧客獲得につなげています。

2.[飲食業]Tully’s Coffee

Tully’s Coffeeでは、ARを活用した店舗体験企画を定期的に実施しています。ARはAugmented Realityの略で、現実の風景にバーチャルの視覚情報を重ねて表示させる技術のことです。顧客はアプリのダウンロード不要で体験できるので、手軽に活用できる利便性も参加者の要因になりました。

3.[飲食業]スシロー

スシローはデジタル化を進め、サイトをアクセスが増加したスマホに最適化したりデリバリー対応したりなど操作性の高いアプリの提供に注力しました。店舗においてもアプリによる来店予約や店内のシステムとデータ連携などを実施し、待ち時間の削減や定員不在時のストレス軽減などお客様が快適に利用できる環境を整えています。オンラインにおける体験を充実させる施策で売上を伸ばしました。

4.[保険業]ソニー損保

ソニー損保では、自社に都合の悪い顧客からのネガティブな意見をホームページに掲載しています。ただし顧客の意見をただ公開するのではなく、その問題に対してどのように改善したかも合わせて記載しています。そんな隠し事のないソニー損保の姿勢に共感し、信頼関係を構築した方法がカスタマーエクスペリエンスの提供へとつなげられているのも特徴です。

5.[ガス事業]東京ガス

東京ガスでは、オンライン会員サービス「myTOKYOGAS」を運営しています。そんな東京ガスはポータルサイトをリニューアルして、会員数を6倍まで増加させました。ここまで会員数を伸ばせたのは、顧客が求めるコンテンツを配信したりキャンペーンを実施したりなど顧客に寄り添う戦略を提供し、カスタマーエクスペリエンスを向上させているためです。

まとめ

収益の安定を図るためには、カスタマーエクスペリエンスの向上が欠かせません。ただし、単に顧客が求める情報を発信してもカスタマーエクスペリエンスを向上させるのは難しいです。いかに競合他社と差別化したり、顧客の想像の一歩先をいく価値を提供したりすることが求められます。ここで紹介した向上戦略やポイント、成功事例を参考に、カスタマーエクスペリエンスの取り組みに活かしてください。

収益の安定を図るためには、カスタマーエクスペリエンスの向上が欠かせません。ただし、単に顧客が求める情報を発信してもカスタマーエクスペリエンスを向上させるのは難しいです。いかに競合他社と差別化したり、顧客の想像の一歩先をいく価値を提供したりすることが求められます。ここで紹介した向上戦略やポイント、成功事例を参考に、カスタマーエクスペリエンスの取り組みに活かしてください。