引用の書き方とは?SEO的に大事なEEATがあるコンテンツを作成する方法

引用とは、書籍やネット上に掲載している文章を取り上げることです。しかし、その書き方を誤ると、SEOの評価を下げるコピーコンテンツと判断されるリスクが高まります。

特にE-E-A-Tが重視される現代において、適切な引用はコンテンツの信頼性を飛躍的に高める重要な要素です。

この記事では、あなたのコンテンツをより価値あるものにするための引用の正しい書き方や、避けるべき注意点について詳しく解説します。

引用とは

引用とは、他者の著作物(文章、画像、データなど)を自身の著作物の中に、原文のまま、または改変を最小限に留めて使用し、自身の主張を補強したり、説明を加えたりするための正当な手法です。

この手法を用いることで、情報の信頼性を向上させることができます。しかし、日本の著作権法で定められたルールに従わないと、著作権侵害という違法行為となるリスクがあります。著作者の権利を守ることはもちろん、引用元を明示することで、読み手にとっても信頼性の高い情報源を示すことができます。

引用は、自身の意見や解説を裏付け、深めるのに有効な手段です。適切に行うことで、著作者を尊重し、コンテンツ全体の信頼性を高め、質の高いページを作成することに繋がります。

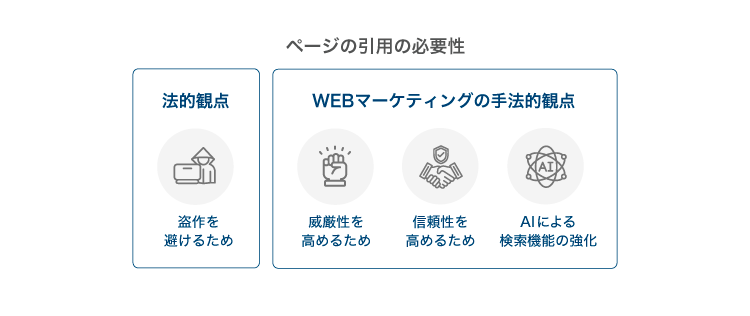

ページの引用の必要性

自身のページで他者のコンテンツを引用する主な理由は、以下の通りです。

情報の正確性と信頼性の担保

引用元を明示し、リンクを張ることで、情報の出所を明らかにします。これにより、読者は提供された情報がどこから来たものなのかを確認でき、コンテンツの正確性と信頼性が向上します。特に、統計データや専門的な見解を用いる際に、その根拠を示すことは非常に重要です。

説得力の向上

自身の主張や解説に説得力を持たせるためには、「誰が、どこで、何を言ったのか」といった客観的な根拠を示すことが不可欠です。権威ある情報源からの引用は、読者にその情報の信頼性と説得力を強く印象付けます。

客観性と透明性の確保

引用は、単に情報源を示すだけでなく、文章全体の客観性、透明性を確保するための基盤となります。これにより、読者は筆者の主張が個人的な意見だけでなく、十分に調査され、裏付けられた内容であると理解しやすくなります。

盗作を避けるため

他者の著作物を使用する際には、原作者や出版元を明記し、著作権法で定められた引用のルールに従うことで、盗用や著作権侵害を防ぎ、正当な利用が可能となります。無断で使用したり、適切な引用方法を守らなかったりすると、倫理的に問題があるだけでなく、法的な責任を問われるリスクもあります。

盗作(剽窃)とは、他人の著作物やアイデア、表現を、あたかも自分のもののように見せかけて使用する行為を指します。これは知的財産権の侵害にあたり、学術的・倫理的に重大な問題とされます。あらゆる形の文章において、他人の言葉や考えを使う場合は、必ずその出所を明示し、引用ルールを遵守しなければなりません。

出典を明確に示すことは、倫理的な問題を避け、著作者の権利を尊重する上で極めて重要です。他者のページやコンテンツを使用する際は、必ず引用ルールに従い、場合によっては別途許可を得ることが必要です。基本的なルールを理解し遵守することは、コンテンツを創作し情報発信を行う上での基本的な責任の一つです。

権威性を高めるため

読者が情報の信頼性を確かめ、さらに深く理解するためには、情報元を提示することが重要です。これにより、内容が十分な調査と事実に基づいていることが証明され、コンテンツの信頼性が向上します。

文章や発表において他者のデータや見解を引用することは、単に情報を補足する手段に留まりません。それは、発信者自身の主張に対する「権威性」を高めるために極めて重要です。特に学術論文、ビジネス文書、メディア記事など、受け手に対して説得力をもって影響を与える必要がある場面では、「どの信頼できる情報源に基づいているか」が極めて重視されます。

現代の情報社会では、Webを通じて膨大な情報が流通していますが、信頼性の低いものや誤解を招く内容も多く含まれています。執筆者が主張や事実を述べる際に、信頼度の高い情報源を引用することは、その情報の信憑性を高め、自身のコンテンツに権威性をもたらします。

関連記事:SEOでGoogleが重視する「権威性」とは!? YMYLとEEATについて解説

信用性を高めるため

適切な引用は、自身のコンテンツが客観的な情報源に基づいてリサーチされていることを示します。統計データや専門家の議論を補強する際に、その情報が正当なものであることが証明され、コンテンツ全体の信頼性が向上します。執筆時には、信頼度が高い情報源を厳選し、精査することが不可欠です。

引用によって情報源が明確になると、読者は筆者の主張が個人的な意見だけでなく、第三者によって裏付けられた内容であることを理解し、安心して読み進めることができます。

引用は、コンテンツの言葉に重みを与え、読者からの「信頼」を証明するための重要な要素と言えます。

関連記事:E-E-A-Tとは?経験・専門性・権威性・信頼性を高める対策など解説

AIによる検索機能の強化

今後の検索エンジンは、生成AI(人工知能)の進化によってさらに高度化すると考えられています。この影響を受け、多くのサイト運営者が「生成型検索最適化(GEO: Generative Experience Optimization)」に注目し始めています。

GEO(Generative Engine Optimization)とは、生成AIを活用する検索エンジンにおいて、自社サイトのページがAIによって情報源として引用されたり、検索結果のスニペットなどに表示されたりして、認知度が向上するよう最適化を図る施策を指します。GEOを成功させるためには、生成AIがどのように情報を収集、処理し、検索結果に反映するのかを理解し、それに合わせてコンテンツを最適化することが重要です。AIによる検索では、情報の信頼性、正確性、網羅性がこれまで以上に重視されます。

検索エンジンは、さまざまな情報ソースを分析し、それらの関連性を理解することで、より適切で質の高い検索結果を提供できるようになります。特にGoogleのSGE(Search Generative Experience)のような生成AIによる検索結果の最適化では、コンテンツの裏付けとなる情報源が明確に示されているか、情報の信憑性がどのように証明されているかといった要素が評価されるようになります。

このように、生成AIの発展とともに、GEOはSEOと並ぶ重要なWebマーケティング戦略となっています。適切にGEOを活用することで、検索結果での露出が増え、企業の競争力向上にもつながるでしょう。

関連記事:生成エンジン最適化(GEO)とは?注目される理由や成功戦略など解説

引用すべきケース

外部の情報をページに取り入れる際は、出典が大切です。一般的に他の出版物や本から引用時には引用符が求められます。

引用しても、実際には法律上の著作権侵害にあたる場合があります。法律で引用は認められていますが、厳格なルールがあり、それを遵守しなければ違法となる可能性があります。

統計や事実を表示するケース

データや研究結果、統計情報などの提示は、明記が必要です。特に、読者が知らない可能性のある事実や、あまり広く知られていない情報を共有するケース、信頼できる情報源によって、正確性や信頼性を高められます。また、一般に公開されていない知識や専門的なデータを提供時には、情報の提示が必要です。

もし出典が不明確なケースは、可能な限り信頼できる参考文献を追加すると、読者の理解を深め、信頼を得ることにつながります。

実際に、具体的な情報の引用で、文章の信頼性・正確性・説得力が大幅に向上するのも事実です。

このように、統計や事実を表示するケースとして、主張や意見の裏付けとして客観的な根拠の提示で、説得力や信頼性を高めるために行われます。

ユニークなアイデアを共有するケース

独自の視点や解釈を加える際は必要です。

特に新しいアイデアを取り入れるケースは、それを提唱した専門家や思想的リーダーの名前を挙げることで、自信の考えではなく、確立された理論や議論に基づいているのを伝えることが求められます。また、読者がより深くそのテーマについて学ぶ手がかりを得られ、学術的な探求の道を開くことにつながります。

このような観点からも、独自の視点を加える際には、その基盤となる情報を丁寧に示すことが重要です。

主な引用の仕方

主な引用の仕方は、直接引用と関節引用、ブロック引用の3つが挙げられます。

情報が明確になり、主張の裏付けが取れるため、信頼性が向上します。また、情報を確認できるため、誤解を防ぐことにもつながります。さらに、ユーザーが情報元を確認できるので、誤解を防げます。

直接引用の仕方

仕方は、「」を使って囲みます。また、次のルールが必要です。

- 短い文章の引用時に使用する

- 元の内容を一切変更しない

- 文章中にすでに「」が使われているケースは、『』に置き換える

- 修正せず記載する

引用文章に誤りが含まれている場合は、最後に(原文ママ)と付記します。

主な目的は、信頼性の高い情報を読者に提供するケースがあります。

例えば、文学作品の一節や学者の定義、法的な条文などは、引用することによって正確性と説得力を保つことができます。

自己の主張だけでなく、信頼度が高い情報源に基づいた論証が求められます。

間接引用の仕方

自分の言葉での要約方法です。引用部が混ざらないように注意が必要です。

間接引用ではカギ括弧やダブルクオーテーションマークを使用しません。

たとえ自分の言葉に書き換えても、情報源の明示は必要です。盗用を回避するためにも、出典を記す必要があります。

特に、異なる情報源の内容を組み合わせた要約時も間接引用に該当します。実際に、意図せず剽窃と見なされるリスクがあります。

つまり、「原文の言い回し」を使うのではなく、「その情報の意味」や「本質的な内容」を保持しつつ、自分の文体で伝える方法です。

ブロック引用の仕方

ブロック引用は、他者の発言や文献などを引用するときに使われる表現方法です。

文中に「(かぎかっこ)」を使用しますが、長くなる場合は、かぎかっこで囲むのではなく、インデントが必要です。

ルールは以下のとおりです。

- 前後に1行ずつ空白を入れる。

- 冒頭を2文字分下げて記述する。

- 改変せず記載する。

- 誤字脱字を見つけたケースは、「原文ママ」と注記する

実際に、長文を本文中に入れてしまうと、可読性が損なわれ、読者が混乱してしまう可能性があります。

しかし、ブロック引用を使うことで、読者に「これは他者の文章である」という視覚的・構造的なヒントを与え、文章の整然とした流れを保てます。

ケースごとの引用の仕方

さまざまな状況に応じた方法を理解しておくことで、盗用を防げます。実際、引用の仕方はケースバイケースで異なります。各状況に適した方法を把握しておくことで、正しく情報を伝えられます。引用は、単なる形式的なルールではなく、信頼できる情報発信や誠実なコミュニケーションのために欠かせない要素と言えます。

複数から引用

一つの情報源ではバイアスや誤りがある可能性があるため、複数の情報源を参照すると、客観的で正確な情報を得られます。一つの資料だけではカバーしきれない詳細な情報を、他の資料から補うことができるメリットも挙げられます。

実際に、異なる著者や資料から同じ主張を支持する情報を引用するケースがあります。

具体的な方法として、一つの( )内にまとめ、文献同士を「;」で区切って記載します。並び順は、国内の文献であれ姓の五十音順、海外の文献はアルファベット順に従います。Webは、サイト名を五十音順に並べましょう。

単一の情報源に頼るのではなく、複数の信頼できる出典を参照することで、文章全体の客観性・信頼性・説得力が格段に高まります。

同じ文献を数回引用

同じ資料を繰り返し参照時には、連続引用と呼びます。まず、文書で同じ文献を何度も引用する場合、初回の引用と2回目以降の引用では扱いを変えるのが一般的です。

具体的には、初回では文献の詳細な情報(著者名、書名、発行年、出版社など)をきちんと記載し、同じページ内で2回目以降は、著者の姓のみを記載し、年号は省略できます。また、文中で何度も同じ文献を引用しても、参考文献一覧には一度だけ記載すれば十分です。

引用箇所が多いほど、正確なページ番号の記載が求められ、脚注や本文中での明記が大切です。さらに、新しいページに移動したケースは、再び著者の姓と年号が必要です。

このルールを守ることで、文章をスムーズに読み進めやすくなります。

書籍から引用

文章の一部を取り出し、紹介することです。印刷物から引用時の基本的なルールは同じです。

URL記載できない代わり以下の項目が必要です。

- 書籍のタイトル

- 出版社名

- 著者名

- 翻訳者名(翻訳書のケース)

上記のように、参照元のリンクを示せません。

引用時には、適切なルールに従って明示的に示します。

これを怠ると、「盗用(=剽窃、ひょうせつ)」とみなされ、学術的や社会的にも問題です。

情報を正確に伝え、自分の主張の裏付けを強化する目的で行われます。

また、書籍情報は信頼性が高く、引用対象として価値があると言えます。

図やデータを引用したいケース

論文やページを作成時、文章だけではなく、収集したデータや数値を、図表として示すケースもあります。取り上げる数値が少なく、文章だけで十分に伝わるケースは、数値を直接記述します。情報量が少ないのに無理に図表を利用すると、かえって分かりにくくなる可能性があるため注意が必要です。

一方、データの項目が多く、文章だけでは理解しづらいケースは、図や表を活用すると効果的です。しかし、他資料の図表をコピーするのは著作権上の問題があります。

部分引用するケースと異なり、図表やデータは視覚的要素を含むため、引用の仕方にもいくつかの特別な配慮が必要です。

引用の注意点

ページの信頼性を向上させ、理論の裏付けを強化できます。しかし、重要な注意点を押さえておく必要があります。特にWebで引用を用いるケース、一定のルールを守らないと著作権問題や信頼性の低下につながるリスクがあります。安全に引用を行うためのポイントの理解が大切です。

表現に必要なケースに限定する

必要なケースのみ認められる手法で、あくまで自身のオリジナルのページ主体が前提となります。引用を行うのは、表現上どうしても必要なケースに限られ、単なる紹介目的や引用部分がページの中心になってしまうような使い方は、違法行為にあたります。また、有名な言葉や印象的な文章をただ取り入れて雰囲気を出す引用は、原則に反します。

著作物の不必要な使用とみなされ、著作権侵害と判断される可能性もあります。さらに、必要性があるからといって、過剰な量の引用は避けるべきです。

著作物の中でどの部分を、どれくらいの量で引用するか、「必要性」の範囲内で判断されます。そのため、必要以上に長い引用や、作品の本質的な部分の引用は、著作権侵害とみなされる恐れがあります。

違法行為かどうか確認する

見つけた情報が、安全であるとは限りません。特に、違法行為をしているリスク内容のある引用でも、本人にも責任が生じます。

たとえ引用元自体が違法なページであれば、問題が生じるリスクがあります。正確性や著作権の適法性を慎重にチェックが求められます。

例として、他者が作成したニュース記事やコラムの見出しを、別のメディアで使用すると、違法になります。違法行為かどうか確認するには、著作権法に基づいて、その引用が正当な範囲かどうかを慎重に見極めることが重要です。これを怠ると、知らず知らずのうちに法律違反をしてしまい、損害賠償や削除要請などの法的トラブルに発展するケースもあります。

そのため、正しい知識を持った上で引用が大切です。

孫引きかどうか

引用時には、情報源を確認し、第三者が引用した文の孫引きのチェック必要です。信頼性が損なわれるリスクがあるため、できる限り避けるべきです。

また、情報の伝言ゲームのように、原典から離れるごとに内容が歪むリスクが高まります。ただし、原典が絶版になっているなどやむを得ない事情で直接の確認が難しいケースには、孫引きを認めるケースも挙げられます。

このように、無理な場合は孫引きの明示で、誤解や不正のリスクを避けられます。引用は情報を借りる行為ではなく、出典に敬意を払い、正しく扱うという責任が伴います。

引用先を正しく記載する

文章を書く際、著作物やデータ、アイデアを使用時は、引用が必要です。参照時は、著者名などを正しく記述しましょう。

これを怠ると、たとえ意図的でなくても盗用とみなされる可能性があるのも事実です。引用元が明確であれば、読者は情報がどこから来たのかを確認でき、元の文献をたどれます。

情報の正確性を確保し、読者が深く理解する手助けになるので、信頼性を保ち、適切な形で知識を共有できます。引用元を明示することは、著作権を尊重する姿勢であると同時に、読み手に対しても信頼性の高い情報であることを示す重要な要素なのです。

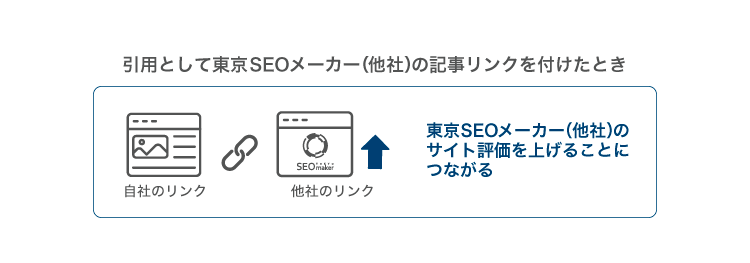

東京SEOメーカー編集部のSEOに効果的な引用のコツ

引用によって外部サイトへのリンクを張ることは、Googleなどの検索エンジンに対し、そのリンク先のサイトが有益な情報源であることを示すシグナルとなり、意図せず他のオウンドメディアの評価を上げてしまう可能性があります。

自社サイトのSEO効果を最大化しつつ、適切な引用を行うためには、以下の点を考慮することも有効です。

引用元へのリンクは、読者にとって情報の出所を明確にし、信頼性を高める上で非常に重要です。しかし、SEOの観点から自社サイトのリンクジュース(PageRank)が外部サイトに流れるのを抑制したい場合や、引用元サイトの品質に懸念がある場合には、WordPressで外部リンクのnofollow または ugc、sponsored 属性の使用を検討をしましょう。また、ユーザー生成コンテンツ(UGC)からの引用であれば rel=”ugc”、広告やアフィリエイト目的であれば rel=”sponsored” を用いることがおすすめです。

WordPressなどのCMSでは、リンク設定時にこれらの属性を追加するオプションが用意されている場合が多いです。ただし、引用の本来の目的は信頼性向上と読者の利便性向上であり、Googleは引用元へのリンクを推奨している点も理解しておく必要があります。この設定は、あくまで自社サイトのSEO戦略と照らし合わせて慎重に判断すべきでしょう。また、引用する情報の信頼性はもちろんのこと、引用元サイトのドメインパワーや権威性も、間接的に自社サイトのコンテンツ品質の評価に影響を与える可能性があります。信頼できる、かつ適切なドメインからの引用を心がけましょう。

まとめ

今回は、引用の書き方を紹介しました。引用は、信頼性を高め、主張の裏付けに有効な手段です。

正しい活用で、ページの質を向上でき、主張の根拠が明確になり、読者や聞き手に信頼されやすくなります。また、意見や議論の説得力が増し、専門家の意見や統計データを適切に使うことで、論理的な裏付けが得られます。さらに、ページを作成する際には、ユーザーにとって読みやすくわかりやすい文にし、誤解を招かない表現を心がけることも重要です。

今回の記事を参考にして、引用に関して基本的なルールを学び、引用方法を把握しましょう。