アンカーテキストとは?SEOに効果的な書き方など解説

アンカーテキストは、WEBページでリンクを表すテキストのことです。アンカーテキストはリンク先のページ内容を表し、ユーザーの利便性向上やSEOの評価に影響を与えます。

アンカーテキストの最適化はWEBサイトの品質を高める際にも簡単にできることの1つです。

アンカーテキストの適切な設定にはいくつかのルールがありますので、この記事では基礎的な概念や使い方、重要性、注意点などについて解説します。WEB担当者は早速この記事を参考に取り組んでください。

アンカーテキストの適切な設定にはいくつかのルールがありますので、この記事では基礎的な概念や使い方、重要性、注意点などについて解説します。WEB担当者は早速この記事を参考に取り組んでください。

アンカーテキストとは

アンカーテキストとは、HTMLによる記述されたリンクを設定したテキストのことです。ここをクリックすると関連したリンク先ページに飛びます。サイトの内部リンクや外部リンクすべてにおいて、SEOを考えたときには大きな効果が見られますので大切な施策の一つです。

下記のようにリンクをはります。

外部リンクを受ける場合、ここのアンカーテキストに対策キーワードが入っているとそのキーワードで上位表示しやすくなります。また、サイト内でリンクをつける方法はjavascriptやイベントハンドラなどいくつかありますが、SEO効果をえるためにもHTML言語のアンカータグ(Aタグ)を用いて下記のように記述するようにしてください。

アンカーテキストの種類

アンカーテキストには様々な種類があります。そこでここでは代表的なものを整理しておきます。

URLをそのまま記述するタイプ

リンク先のURLをそのままページに記述する方法です。リンクとひと目で分かりますがURLが長ければ、視認性が悪くなります。

キーワードを含むタイプ

リンク先の内容を表すキーワードを含むアンカーテキストのことです。例えば「四輪車の正しい選び方」というページに対して、キーワードを含むアンカーテキストを使用する場合は下記のようにします。

関連するキーワードを含むタイプ

関連するキーワードを含んでいるものの、より長いフレーズを使用しています。例えば「四輪車の正しい選び方」というページに対して、関連するキーワードを含むアンカーテキストを使用する場合、下記のように記述します。

クリックベイトタイプ

クリックベイトとは、ユーザーにクリックさせることを目的とした誇張表現などを含むアンカーテキストのことです。アンカーテキストの文言に実際のページとは異なる内容を記述しているため、信頼性が低く中長期的に見ても不適切な方法です。

例えば下記のようなアンカーテキストを使用しています。

アンカーテキストには上記のような種類があります。

アンカーテキストの重要性

正しくアンカーテキストを使用することは、WEBページの品質を高める際に大切です。ユーザーの利便性向上はもちろん、SEOにおいても評価向上にも役立ちます。ここではアンカーテキストの重要性について解説します。

ユーザビリティへの影響

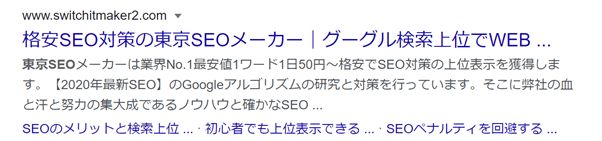

アンカーテキストを最適化することでSEO効果だけではなく、サイト内の回遊を促したり、検索結果に目次や内部リンクを表示させることでユーザビリティを向上させることができます。

上図は検索結果で東京SEOメーカーを表示させた場合ですが、スニペット(タイトル下の説明文、descriptionともいう)の下にページ内のリンクが3つほど表示されています。これによりユーザーは検索結果から直接自分が欲しい情報のところの遷移することが可能になります。

SEOにおける効果

検索エンジンはページ内を回遊する際にリンクがあれば、そのリンク先のページも確認しようとします。その際にリンクのテキストとリンク先の内容が一致するかどうかを判断し、一致すればページを正しく認識することができます。

そして、アンカーテキスト内のキーワードを遷移先ページの重要キーワードと評価しますので結果的に検索順位に影響することになります。これは内部リンクであっても外部リンクであっても同様のことがいえます。

内部リンクでは主にページタイトルを使用しますが、外部リンクではサイト名も一緒に使うことがよくあります。サイト名にキーワードを入れることでサイト全体にSEO効果があるといわれるのはこのためです。

アンカーテキストのSEO効果が分かる事例

SEOに大きな影響を及ぼす有名な事例が次のものです。

画像はGoogleで「出口」を検索したものになりますが、検索の1位にはYahoo!JAPANが出てきます。

タイトルやサイト内を見てもYahoo!JAPANは出口を狙っているとは考えられません。出口の月間検索ボリュームは約8,000ですのでそれなりに検索回数は多いものの、出口で検索する人がYahooを求めていると考えるのも合理的ではありませんが最上位表示ができています。

これは様々なサイトで「これ以上先に進むか戻るか 」という選択を与える場面で「戻る」、「出口」、「LEAVE」のリンク先がYahoo!JAPANになっているためです。これらは言葉は違いますが同じ意味を持ちますので最終的にはYahoo!JAPANが出口として判断されたと考えるべきでしょう。

このようにアンカーテキストを最適化してリンクを集めることで大きなSEO効果が見込めます。

アンカーテキストの最適化方法

アンカーテキストにどのような文字を入れるかはユーザーファーストが最重要ですが、SEOの観点では以下の4つが重要です。

- リンク先の内容を入れる

- キーワードを含める

- 簡潔にする

- 画像リンクはaltを使う

リンク先の内容を入れる

クリックして画面が遷移するまで内容がわからないようでは不親切といえます。ユーザーが一目でリンク先の内容を想像できるようなテキストにする必要があります。

キーワードを含める

前述のSEO効果の事例でもご紹介しましたが、どのようなキーワードでリンクをするかで検索順位に影響が出ることがあります。そのため、可能な限り遷移先ページの対象キーワードを入れることをおすすめします。内部リンクにはよくページタイトルが用いられますが、これはページタイトルはSEOに最適化されていることが多く、キーワードを含んでいるためです。

簡潔にする

リンク先の内容を入れる、キーワードを入れる、という要件を満たすために1文全てをアンカーテキストにすることは最良とはいえません。長すぎる文章をリンクにすることは誤ってクリックすることを誘発するだけではなく、検索エンジンにリンク先の内容を理解させることを阻害することに繋がります。

画像リンクはaltを使う

サイトの作りのよっては画像をクリックすることで画面遷移をさせることがあります。検索エンジンは画像の内容を理解できないため、このような場合には以下のようなHTMLタグとalt属性を用いて記述する必要があります。

<img src=”/sample/gazou.jpg” alt=”ここにリンク先の説明文を入れる” />

検索エンジンはタグ内のalt属性を見てアンカーテキストと同様に処理することができます。

アンカーテキスト最適化の注意点

アンカーテキストを最適化することは、ユーザビリティ向上において重要です。しかし、注意点もあるため、下記の内容に気をつけて進めてください。

同じ意味であればキーワードはなくても良い

アンカーテキストには対象となるキーワードを含めるのが効果的ですが、Googleの言語理解能力向上は凄まじく、ハミングバードアップデートやBERT(バート、Bidirectional Encoder Representations from Transformers)アップデートなどで分かるように、現在ではGoogleは文脈や意図を理解して判断してくれます。

そのため、キーワード(検索クエリ)を含めなくても同じ意味の言葉を使うことでSEO効果をえることは可能です。

あまりにもキーワードに固執しすぎるとペナルティの原因になりますし、ユーザビリティを考えても全てのリンクの文字が一致するというのは望ましくありません。あらゆるサイトはユーザーのために作っていますのでユーザーが使いやすいように手助けをする文章である必要があります。

抽象的表現を使わない

アンカーテキストの内容ははリンク先のページの内容を意味する必要がありますし、そうしなければSEO効果は生まれません。

しかし、多くのサイトで内部リンクを「こちら」、「続きはこちら」、「詳細はこちら」、「ホーム」、「トップ」のように抽象的な表現を用いています。これがユーザーにとって最善であれば良いでしょうが、SEO効果という点では弱いといえます。

効果のほどはわかりませんが、SEO会社によってはページ最下部にある「ページの先頭へ戻る」にもキーワードを入れるべきだと指摘が入ることがあるほどです。

分散させる

ここまでの内容を総合的に考えるとアンカーテキストでリンクをすることで被リンクページの検索順位を改善することができるとわかります。しかし、だからといって過剰にキーワードを用いてリンクをすることは推奨できません。

過去に多くのSEO会社がやっていたことですが、サテライトサイトを大量に生産し、全て同じアンカーテキストで外部リンクを貼るという対策方法がありました(自演リンク)。

Googleの精度は非常に高く、現在ではこの方法は通用しないばかりかペナルティになります。

そもそも自演リンクは推奨されませんが、自然リンクも、アンカーテキストが色々なパターンなのが自然なので、特に対策したいワードが入っているアンカーテキストはそのキーワードで検索順位が上がるのに好影響があると言えそうです。

アンカーテキストの最新トレンドと将来性

ここではアンカーテキストの最新動向をお伝えします。傾向と今後の展望について解説しますので、WEBサイトの品質向上に役立ててください。

ボイス検索普及の影響

スマートフォンやスマートスピーカーの普及に伴い、ボイス検索に注目が集まっています。アンカーテキストは、ボイス検索においても重要な役割を果たしており、今後それに向けての最適化が求められます。具体的には、アンカーテキストをより簡潔で自然なフレーズにすることや、検索意図に合わせたものに変えるなどが挙げられます。

ABテスト

アンカーテキストはクリック率やコンバージョンにも影響を与えます。そのため、ABテストをおこない最適なアンカーテキストに変えていく必要があります。

ターゲットに合わせる

アンカーテキストはユーザーにあわせたものにすることが大切です。例えば、若年層向けのWEBサイトであれば、カジュアルなフレーズを使用することなどが挙げられます。自社WEBサイトのユーザーにとって分かりやすい表現を使用してください。

アイコンなどの使用

アイコンやボタンなどを使用して、アンカーテキストを目立たせることができます。WEBサイト全体のデザインに合わせたものにしてください。

アンカーテキストについてのよくある質問(Q&A)

ここではアンカーテキストについて、よくある質問にお答えします。

Q:アンカーテキストはなぜ重要ですか?

Answer)アンカーテキストを適切に使用すれば、ユーザーが内容を理解しやすくなるため重要です。また、その結果としてSEOにもプラスの影響を見込めます。

Q:テキストに含めるべきキーワードは?

Answer)アンカーテキストには、リンク先の内容を含むキーワードを入れることが望ましいです。ただ、無理にキーワードを詰め込むことは、ユーザーの混乱を招くため避けてください。

Q:テキストの長さはどれくらいが最適?

Answer)アンカーテキストに明確な長さの基準はありません。ただ、ユーザーの多くはスマートフォンなどモバイル端末でWEBサイトをみています。そのため、簡潔で分かりやすいものにしてください。長すぎる場合は、誤タップの原因になります。

Q:リンク先が別ウィンドウで開くように設定できますか?

Answer)もちろん可能です。HTMLタグの「target=”_blank”」を使用すれば、別ウィンドウでリンク先が表示されます。

まとめ

アンカーテキストは、WEBページの品質を高めるのに重要です。適切なアンカーテキストを使用すれば、ユーザーがページのリンク先の内容を理解しやすくなり、検索エンジンからも正しく評価してもらえます。この記事を参考に、ぜひ自社のWEBサイト改善に役立ててください。

アンカーテキストは、WEBページの品質を高めるのに重要です。適切なアンカーテキストを使用すれば、ユーザーがページのリンク先の内容を理解しやすくなり、検索エンジンからも正しく評価してもらえます。この記事を参考に、ぜひ自社のWEBサイト改善に役立ててください。