SEOとページ数の関係は?インデックス数の違いと注意点

SEOをするにあたってどの程度のページ数が必要になるかはよく聞かれる疑問点です。これは狙うキーワードによって非常に幅が広いので目安となる数はありませんが、そもそもSEO対策を考える際にはインデックス数の方を考える必要があります。

SEOをするにあたってどの程度のページ数が必要になるかはよく聞かれる疑問点です。これは狙うキーワードによって非常に幅が広いので目安となる数はありませんが、そもそもSEO対策を考える際にはインデックス数の方を考える必要があります。

目次

検索順位とページ数の関係

ページ数が多いほどSEOに強いといわれています。これは本当ではありますが正確ではありません。

Googleも量よりも質を追った方が効率的であることに言及していますが、ページ数が少ないサイトが高い評価を得ることは難しく、結論だけをいえばページ数が多ければ、多いほどSEOに強いことは間違いありません。

先日も、お客様に、ページ数を増やした方がいいのか、文字数を多くしたページにした方がいいのかどっちがいいのかと質問されました。現在のアルゴリズムを観察すると、文字数が多ければ多いほど良い、ページ数が多ければ多いほど良いと言った傾向は少なくなってきています。キーワードに対する的確なコンテンツ量であることが重要なので、5000文字のコンテンツを50000文字にしたところで、そのページの順位が上がるというわけではなさそうです。また、ページ数をたくさん増やすのも低品質なページを増やしたところで、Googlebotがクロールしてきても低品質なページはインデックスから除外される傾向が最近では強くなっています。

ページ数が多い=対策キーワードが増える

ページ数が多いということは対策キーワードが多くなることを意味します。SEOを意識したサイトであれば1コンテンツに対して1キーワードを徹底しているはずです。対策ワードが増えることはアクセス数に大きく影響します。低品質なページをいくら増やしても最近は、Googleのクローラーに除外されてインデックスされません。あくまでも中身のあるユーザーにとって有益といえるコンテンツのページを増やしましょう。

ロングテールが狙える

サイト設計をする際に、最終的にはビッグワードを狙う場合であってもスモールワード、ミドルワードで対策することは必須です。

ビッグワードは意味があいまいになることが多く、ロングテールを狙うほどユーザーニーズをキーワードに反映させやすく、対策が容易になります。サイト公開当初はスモールワードでの集客になることもありますが、ユーザーニーズを深堀したコンテンツは後々まで効いてきます。

ページ数が多いほどSEOに強い

前述したようにページ数が多いほどSEOに強いのは事実です。しかし、純粋なページ数を増やすのではなく、検索エンジンにインデックスされている数が重要です。これは検索エンジンがページを見つけても品質に問題があると判断した場合にはデータベースに登録しないということがあるからです。何度も言いますが、品質のよいコンテンツページを増やしていきます。

ページ数が多いほど集客に成功した例

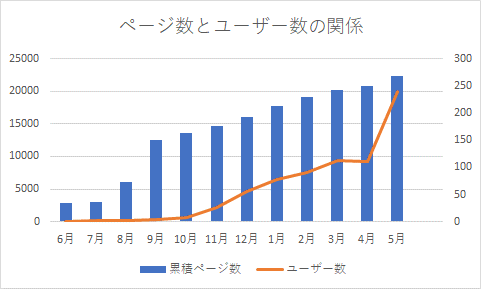

| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |

| 累積ページ数 | 18 | 34 | 36 | 73 | 151 | 164 | 176 | 193 | 212 | 230 | 242 | 250 |

| ユーザー数 | 10 | 55 | 125 | 220 | 335 | 673 | 2130 | 4568 | 6539 | 7614 | 9382 | 9269 |

上図は弊社クライアントの累積ページ数とユーザー数の関係をグラフにしたものです。左軸はユーザー数、右軸はページ数です。2020年6月にサイトを公開し、2021年4月までの数値を追っています。

見てお分かりの通り、サイト公開後6か月程度はアクセスも集まりませんでしたが、その後は徐々にユーザーが集まりだし、4月と5月の間では検索エンジンによる評価が変わり、検索順位を大きく上げることができました。

月間検索ボリュームが120万という相当に大きいジャンルではありますが、サイトの方向性としてビッグワードは狙わず、ミドルワードとスモールワードを中心に集客した結果、このように伸びています。

サイト評価が始まるまでの低空飛行の期間や検索順位の上昇によるアクセスの大幅増はありますが、ページ数が増えるほどユーザーが増えていることが見て取れます。

【余談】SEO対策に必要な期間とページ数

【余談】SEO対策に必要な期間とページ数上記の例はクライアントの意向もありSNS集客などは一切行わず、コンテンツの配信のみを行っています。競合の規模を考えるとビッグワードで戦うことは得策ではないと判断し、キーワードの選定とコンテンツ作成まで代行することで成果を出すことに成功しています。

これを見ると1年で約270記事を公開することで効果が出たといえますが、270記事すべてが必要だったかといえば不明確なところも多く断言できません。それだけジャンルに大きく依存するものです。

インデックス数の確認方法ページ数について

サイトの中に存在するページの中で検索エンジンの検索結果に出てくるものをインデックス数といいます。自社のページ数は管理者であればわかりますが、競合サイトの場合は把握する方法はありません。しかし、競合サイトのインデックス数を調べる方法はあります。

URLの頭にsite:を付けて検索する方法が1つですが、SEOチェキなどのツールを使うことでもGoogleにインデックス数はわかります。

目安としてページ数はどの程度必要か

サイトマップを作る際にどの程度のページ数が必要になるのかは悩みどころです。狙うキーワードによって必要数が異なりますので、いくつとは非常に断言しづらいのが実際です。

1つの目安はビッグワードで検索した際の上位10位のインデックス数ですが、上位陣の件数は十分な件数ではあっても必要な件数かはわかりません。

これは本当に難しい問題ですが、ビッグワードでも20ページほどのインデックス数で対応できることもあれば、数百~数千ページ必要なこともあります。

ページ数を増やす際の注意点

ページ数を増やせばSEOに強くなるからと言ってむやみやたらに増産するものではありません。コンテンツ作成には時間、労力、コストがかかります。サイトマップの作成、予算の捻出、ロードマップの設定など準備することは多数ありますが、量産する際には以下のことにご注意ください。

ページコンテンツ追加の際の注意点

ページコンテンツを追加する際の注意点を4つにまとめました。

- 高品質なコンテンツを作る

- 重複コンテンツを作らない

- 関連するコンテンツを作る

- ユーザーファーストで作る

高品質コンテンツを作る

サイトを運営する上でページ数を増やすだけでは意味がありません。意味がないどころかコンテンツの質が低いとインデックスされませんし、低品位つコンテンツが多いと判断されてしまうとサイトそのものの評価にかかわります。

また、インデックスされたからといって検索上位に出てくるとは限りません。高品質コンテンツの定義はジャンルによって変わってきますが、一般的なSEOライティングでいえば記事の専門性は網羅性が必要です。

つまり、その分野の専門家による記事を、十分に網羅してMECE(ミーシー、Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive、漏れなく重複なくの意味)を満たす記事を作る必要があります。

そのためには競合の記事を分析し、それ以上の専門性と網羅性が必要です。単に競合サイトを参考にしただけでは網羅性が十分とはいえず、USP(Unique Selling Proposition:自サイト独自の売り)が確保されていません。

さらにユーザーの顕在化していないニーズを満たすだけの提案や情報提供ができればコンテンツの質は高くなるはずです。

重複コンテンツを作らない

ページ数を増やすことを目的にするとありがちなのが、ラッコキーワード などのツールで出したキーワード一覧を検索ボリューム順に並べ、すべてを記事にしようとする施策です。一見するとキーワードに関連するコンテンツの量産が可能なので優れた手法のように思えますがお勧めいたしません。

コンテンツを公開するとGoogleサーチコンソールなどのツールを見ることで分かりますが、1つのコンテンツで複数のキーワードを対策できるということがあります。一見関連がなさそうなワードであっても検索エンジン側で関連性が高いと判断すれば上位化することはたびたびあります。

コンテンツを作る前の対策キーワードを決める際にまとめられるものをまとめていないことで起こります。初期段階ですべてを調査し判断することは難しいですが、新規ページを追加する前に既存ページで対策はできないか、リライトすることで対応できないかを考える必要があります。

このような対策をせずにコンテンツを増やしてしまうと意図せず重複コンテンツになってしまったり、別のキーワードとして作ったはずなのに評価分散が起きてしまう原因になったりします。

Googleの提唱する量よりも質を追うべきという点に着目すればキーワードの数だけページを作るという対策にはならないはずです。

関連するコンテンツを作る

ビッグワードを決めると、そのビッグワードを含む複数語は簡単に調べることができます。この複数語は対策キーワードになりますが、別の視点で準備が必要なのは関連するキーワードです。

例えば、SEOというビッグワードに関連するのはGoogleアナリティクス、リスティング広告(SEM)、コンテンツマーケティング、MEOなどのキーワードがあります。

これらのキーワードは「SEO」を含みませんが非常に関連が深い、または関連性が浅くとも比較されがちなキーワードです。このようなページを量産することで最終的にビッグワードとの関連性が高いサイトであると判断されて上位化することができます。

単にビッグワードや直接関係するワードだけではなく、ユーザーにとって何が重要なのかを考えながらコンテンツを作る必要があります。

ユーザーファーストで作る

最終的なところでは量よりも1つのページに記事を集約し、質を高めたほうがユーザビリティが上がるかもしれません。このような場合には思い切って数を減らしてでもリライトをすべきです。

ユーザーにとってはページ数が多いか少ないかではなく、記事を見つけやすいか、記事にたどり着きやすいか、記事が読みやすい長さなのか、などの方が重要だからです。

まとめ

Googleはユーザーファーストを徹底している企業ですので、評価指標もユーザビリティを考えたサイトにシフトする可能性があり、昨今のアップデートではその傾向が見えます。現在は検索上位を取っている場合であっても将来にわたって上位と取り続けられる保証はありません。ユーザーファーストを考えてコンテンツを作り、サイト運営をすることがGoogle対策にもなるということを今一度考えてみてください。

Googleはユーザーファーストを徹底している企業ですので、評価指標もユーザビリティを考えたサイトにシフトする可能性があり、昨今のアップデートではその傾向が見えます。現在は検索上位を取っている場合であっても将来にわたって上位と取り続けられる保証はありません。ユーザーファーストを考えてコンテンツを作り、サイト運営をすることがGoogle対策にもなるということを今一度考えてみてください。