サイト設計とは?SEOに強いサイトに必要な要素と効果的なサイト設計を解説

SEOができているサイトとは、ユーザーにとって利便性の高いサイトです。ユーザーの疑問やニーズに応えたコンテンツやわかりやすく見やすいデザイン、使用する端末を問わず快適に閲覧できるサイトがこれにあたります。

またSEO対策をすることで集客数の向上や見込み客への積極的アプローチ、ブランディングが期待できます。

ここではSEOに強いサイトの要素と効果的なサイト設計、不正行為について言及しています。あわせてサイトがSEO対策できているかをチェックするツールも紹介しています。全くの初心者であれば、SEOとは? [2024年SEO対策最新]検索エンジン最適化ガイドを先に一読してからこのページを読んでください。

ここではSEOに強いサイトの要素と効果的なサイト設計、不正行為について言及しています。あわせてサイトがSEO対策できているかをチェックするツールも紹介しています。全くの初心者であれば、SEOとは? [2024年SEO対策最新]検索エンジン最適化ガイドを先に一読してからこのページを読んでください。

SEOができているサイトのメリット

SEOの目的は集客だけではありません。SNSや広告などマーケティングの手法はほかにもありますが、SEOはWEBマーケティングでは得られないものもあります。SEOができているサイトには、4つのメリットがあります。

- 集客数の向上

- 見込み客への積極的アプローチ

- ユーザビリティの向上

- ブランディング効果

WEBマーケティングには継続的なコストがかかり、実施がむずかしいものもあります。SEOは比較的対策がしやすく、コストをかけ続けなくても集客が可能です。自社サイトを運営するうえで、SEOは必須です。

集客数の向上

あるキーワードをユーザーが検索したとき、検索結果1位に表示されているURLをクリックする割合は28.5%というデータが出ています。

これは、例えば月に10,000回検索されているキーワードで1位を取れば、月に3,000回のアクセスが見込めるということです。

この数字はほかのWEBマーケティングを上回っていて、実際、検索結果より上位に表示されている広告がクリックされるのは平均して3%と低い数字です。ユーザーにとって広告は邪魔なものという認識があり、詐欺やスパムの可能性を疑うためです。

見込み客への積極的アプローチ

SEOができているとキーワードごとに最適なコンテンツを用意できます。そのため、自社や提供する製品、サービスを知らないユーザーに対しても積極的にアプローチできます。こうした見込み客へのアプローチによって購買意欲を高め、コンバージョンにつなげることも可能です。

特に競合が多い業界ではユーザーの獲得競争が激しいため、こうした見込み客へのアプローチが求められます。SEOによってこれまでのマーケティングでは見えてこなかった層へ、自社の魅力を伝えられます。

ユーザビリティの向上

SEOはユーザーファーストを理念にしています。つまり、正しいSEOができているサイトは、ユーザーにとってわかりやすく、使いやすいサイトということです。ユーザビリティの高いサイトは、運営者にとって管理しやすいサイトでもあります。

ブランディング効果

自社や製品、サービスを広く認知させるためにはブランディングが必要です。ブランディングにはユーザーからの認知のほか、信頼も大切です。その認知と信頼の両方を得られるのがSEOです。

そもそもユーザーがインターネットで特定のキーワードを検索する理由は、自分の疑問を解決したいからです。

例えば、新しいスマートフォンを購入したいと考えているユーザーは、iPhoneとAndroidのどちらがよいか知りたかったり、快適にゲームがプレイできる端末が知りたかったりします。ここで2つのユーザーニーズが生まれます。

- iPhoneとAndroidの比較検討したい

- 快適にゲームができる端末を知りたい

こうしたユーザーの検索意図に的確に応えられるコンテンツを提供できれば、そのサイトに対してユーザーからの信頼が得られます。これはWEBだけの話に限らず実生活でも同じことがいえ、自分の疑問や悩みに親身に答えてくれる人には誠実で、信頼できる親切な人と好印象を持ちます。

つまり、SEOができているサイトとは、ユーザーから厚い信頼を寄せられているサイトともいえます。

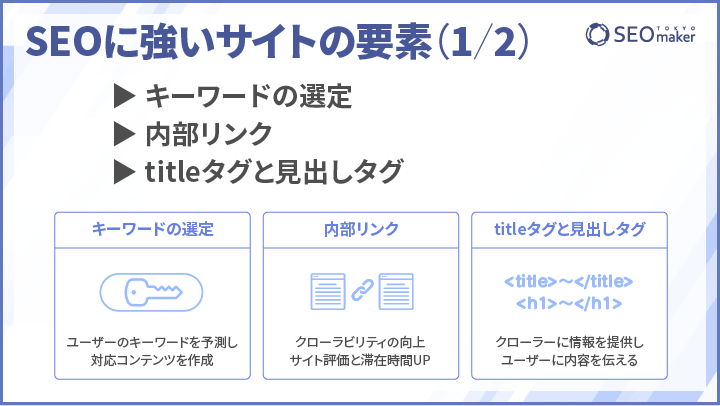

SEOに強いサイトの要素

SEOに強いサイトとは、適切なSEOができているサイトのことです。言い換えれば、ユーザーにとっての利便性を第一に考えたサイトでもあります。ユーザーファーストなサイトに必要な要素は7つあります。

- キーワードの選定

- 内部リンク

- titleタグと見出しタグ

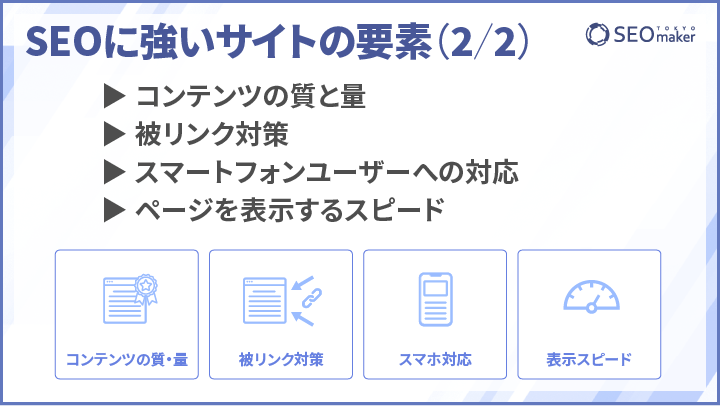

- コンテンツの質と量

- 被リンク対策

- スマートフォンユーザーへの対応

- ページを表示するスピード

キーワードの選定

キーワードの選定はユーザーが検索するであろうキーワードを予測したうえで、対応するコンテンツを作成するために必要です。

例えば、魚がおいしい居酒屋を知りたいユーザーなら「魚 居酒屋」と検索すると予測できます。居酒屋を展開する企業が運営するサイトなら魚がおいしい居酒屋を紹介したり、魚料理に合うお酒を紹介できたりします。

サイトのテーマやコンセプトによって最適なキーワードは異なります。居酒屋をテーマにしたサイトで仮想通貨のコンテンツを出しても、かえってユーザーは混乱してしまいます。ですのでキーワードの選定はサイトのテーマや、コンセプトを明確にしたうえでおこなうべきです。

また、キーワードの月間検索数にも注目してください。あるキーワードが1か月にどれだけ検索されているかがわかると、ユーザーが求めているコンテンツが見えてきます。ただし、あまりに検索数の多いキーワードは競合コンテンツが多く、上位表示が厳しくなります。

月間検索数だけにとらわれず、充実したコンテンツの提供を意識してください。

内部リンク

内部リンクとは、自社サイト内のページをつなぐリンクのことです。内部リンクを最適化することで、ページの評価はもちろんサイト全体の評価を高めることができます。最適化された内部リンクによるメリットは3つあります。

- クローラビリティの向上

- ページやサイト全体への評価

- ユーザーの滞在時間

検索結果に表示されているサイトは、検索エンジンのクローラーが各サイトを巡回して情報を集めた結果です。つまり、上位表示を狙うのならまずはクローラーに自社サイトを巡回してもらう必要があります。

最適化されたリンクはクローラーにとって巡回しやすいため、検索結果に表示されやすくなります。

また関連性の高いページ同士をリンクすれば、ユーザーは自分の求めている情報を集めやすくなります。結果的にユーザビリティの向上につながるため、ページやサイト全体の評価を高められます。

さらに知りたい情報を探しやすくなるということは、それだけユーザーがサイトに滞在する時間が長くなるということです。ユーザーが求める情報を網羅できていれば、アクセス数の増加や信頼を得ることができます。

titleタグと見出しタグ

ページタイトルには必ずキーワードを入れてください。タイトルにキーワードを入れておくのは、いわばユーザーとクローラーに対する名刺のようなものです。実生活でも、初対面の相手にははじめに自分の名前や所属先を伝えることで、コミュニケーションが取りやすくなります。

つまりキーワードを入れることでクローラーにコンテンツの情報をわかりやすく提供でき、検索結果を見ているユーザーに対しても、コンテンツの内容を伝えられます。

仮に仮想通貨について知りたいユーザーに向けたコンテンツのタイトルが「猫と一緒に遊ぶときに使えるグッズ」だとしたら、たとえコンテンツ内で仮想通貨にふれていてもユーザーは決してリンクをクリックしません。

逆に、猫と一緒に遊ぶときに使えるグッズを知りたいユーザーがこのリンクをクリックして仮想通貨の話題を目にしたら、混乱しますし最悪の場合は詐欺かスパムを疑います。

また、コンテンツを作るときは必ず見出しタグを使用してください。H2(中見出し)やH3(小見出し)を使った構造の文章は、ユーザーとクローラーの両方にコンテンツの内容をわかりやすく伝えられます。

見出しを作るときもキーワードや関連するキーワードを入れてください。

コンテンツの質と量

ユーザーが求める情報を提供できるコンテンツは良質なコンテンツといえます。仮に家庭でお肉をおいしく焼く方法が知りたいユーザーがいるとして、提供できるコンテンツの内容を4つほど挙げます。

- 必要な下準備

- フライパンやキッチングッズの紹介

- してはいけないこと

- 最適な火加減

このように知りたいことに対して多角的に答えを示すコンテンツは、ユーザーにとって有益です。こうした有益なコンテンツを数多く提供できれば、それだけアクセス数はアップします。

コンテンツを作るときはまずユーザーニーズを探り、キーワードを選定したうえで良質なものになるように意識してください。

被リンク対策

自社が運営するサイトに対してほかのサイトからリンクされることを、被リンクといいます。被リンクもまたSEOに重要な要素です。

- 被リンクの数

- 被リンクの質

被リンク数の多いサイトやページは、それだけ質の高いサイトやページだと外部から推薦されているようなものです。また、リンクされているサイトが良質なものであることも大切です。

自社サイトと関連性の高い内容を扱っているサイトや、すでに多くのリンクを獲得しているサイトからの被リンクは好意的に評価されます。このことはGoogleが公式に発信しています。

出典・4. ウェブ上の民主主義は機能する。(Google が掲げる 10 の事実)

スマートフォンユーザーへの対応

サイトはスマートフォンを使ってサイトを閲覧するユーザーのことを考えて、レスポンシブ対応にすべきです。レスポンシブ対応が難しければ、スマートフォン用のサイトを用意することで対応できます。

知りたいことをインターネットで調べるとき、昔はパソコンを使うのが主流でした。今はほとんどの人がスマートフォンを使って、手軽に知りたいことを調べています。

当然サイトを閲覧するときもスマートフォンを使うことが多いため、必然的にスマートフォンに対応しているサイトが好まれます。ユーザーファーストを掲げるSEOにおいて、スマートフォンでも快適に閲覧できるサイトが評価されるのは当然といえます。

ページを表示するスピード

ページを表示するスピードも考慮してください。サイトにアクセスしてページが完全に表示されるまでに3秒以上かかると、その時点で50%以上のユーザーは離脱します。ページ全体の表示にかかる時間はページの容量によって左右されます。

ページを作るときは容量を軽くするようにしてください。また、ページを表示するスピードを計測するツールを使って検証するのも有効です。ツールについては後述します。

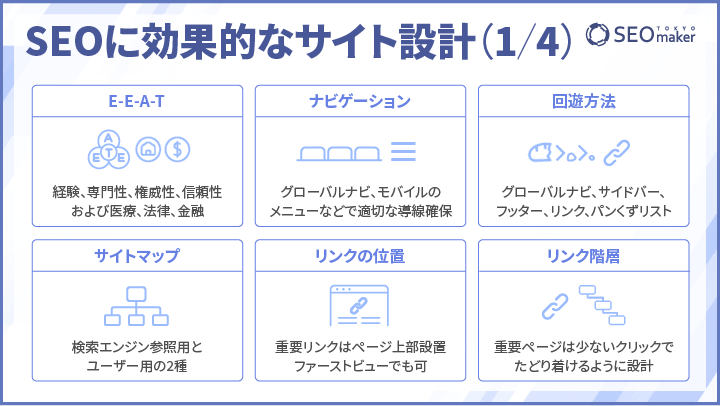

SEOに効果的なサイト設計

SEOに効果的なサイトを設計するために必要な要素が3つあります。

- E-E-A-T

- リンク階層

- 簡潔なURL

運営しているサイトがこれらの要素を満たしているか確認して、不足しているときは対応してください。

E-E-A-T

SEOにおいてはE-E-A-Tも重視すべきポイントです。E-E-A-Tは4つの単語の頭文字を取っています。

| Experience | 経験 |

| Expertise | 専門性 |

| Authoritativeness | 権威性 |

| Trustworthiness | 信頼性 |

サイトで扱っているテーマやコンセプトに基づいたコンテンツが、E-E-A-Tを満たしていると評価を得られます。

日常において、体の特定の部分に痛みを感じるときや不安があるときは医師に相談をします。これは医師が病気やけがについて専門的な知識(Expertise)を持っているからです。

さらに医師のなかでも高名な医師に相談できれば、より安心して治療を任せられます。権威性(Authoritativeness)と信頼性(Trustworthiness)とを高い水準で満たしているからです。

特にYMYLに入る分野ではE-E-A-Tを満たしたコンテンツ作りを意識すべきです。YMYLとはYour Money Your Lifeの略称です。YMYLに入る分野は大まかに6つあります。

- 医療と健康

- 法律と行政

- 金融

- 民族と宗教

- ショッピング

- 重大ニュース

YMYLは日常生活に密接にリンクした分野を指します。この分野をテーマやコンセプトに扱うサイトではE-E-A-Tを満たすことで効果的にSEO対策ができます。

ナビゲーション

ユーザーが迷わない導線を確保することは極めて重要です。

ほとんどのサイトにはグローバルナビやモバイルのメニューがありますが、これは適切な導線を確保しているためです。ナビゲーションが正しくなかったり、そもそも存在しなかったりすると離脱に繋がります。

モバイルサイトではハンバーガーメニューが多く使われますが、これはタップをするまでメニューが分かりません。そのため、ユーザー体験という意味では必ずしも正解ではないということは覚えておいてください。

回遊方法

サイト内回遊もとても重要です。

グローバルナビ、サイドバー、フッター、記事内リンク、記事の最後の関連記事リンク、パンくずリストなどあらゆる方法でサイト内回遊をさせる方法を検討してください。

ただし、意味もなく設置するのではなく、ユーザーがクリックするであろうリンクを設置することが大事です。

サイトマップ

サイトマップには2つの意味があります。1つはGoogleなどの検索エンジンが参照にするsitemap.xmlのこと、もう1つはユーザーが記事を見つけるためのsitemap.htmlのことです。

回遊方法やナビゲーションがうまく作ってあればユーザー用のsitemap.htmlは必ずしも必要ありませんが、Googleボットが記事を見つける手助けをするためにもsitemap.xmlは設置するようにしましょう。

実はほとんどのサイトではsitemap.xmlはなくても問題ありません。Googleボットはとても優秀なのでサイトマップがなくても非常に高い確率でページを見つけることができるためです。しかし、Google以外の検索エンジンのため、将来的にサイトが大きくなることも踏まえて設置するよう心がけましょう。

リンクの位置

内部リンクをどこに設置するのかはSEO的にもユーザビリティ的にも重要です。

特に重要なリンクはページの上部に設置するようにしましょう。可能ならファーストビューに入れてもよいでしょう。

また、ページ読了後に回遊を促す意味でページ最下部にリンクを設置したり、記事の合間に関連記事を差し込むこともよいです。

リンク階層

リンク階層とはサイト内の目的のページにたどり着くまでに、何回クリックしたかを指します。

仮にトップページからカテゴリーページに移動するとき、トップページから直接リンクされていて移動できるならリンク階層は2階層目になります。反対に、トップページのリンクからカテゴリーページに移動したときは3階層目になります。

このようにリンク階層はURLのディレクトリに関係はありません。重要なコンテンツやページは少ないクリック数でたどり着けるようにすることで、ユーザーの手間を省け利便性を高められます。

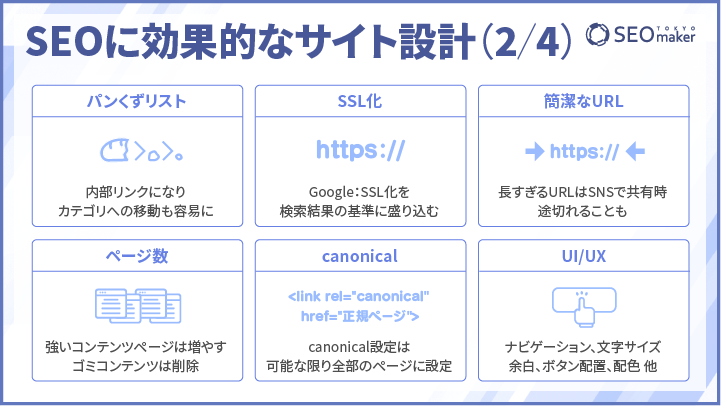

パンくずリスト(ブレッドクラム)

ユーザーに今自分がどこにいるのかを見せるためにもパンくずリストは設置するようにしましょう。

これにより内部リンクになりますし、カテゴリへの移動も容易になります。さらにパンくずリストを構造化データにすることで検索エンジンへのサイト理解を手助けすることもできます。

なお、モバイルサイトのパンくずリストには昔から入れる入れない論争があります。UI/UXを考慮して意図して外す場合やページの最下部に設置するというケースもあります。

SSL化

SSLとはSecure Sockets Layerの略でネット上でブラウザ・サーバ間の通信を暗号化しての送受信を行う仕組みです。URLが「https://」で始まっていればSSL化されており、「http://」で始まっている場合はSSL化されていない、という見分け方もできます。

インターネットは便利ですがセキュリティ問題は常に付きまといます。このセキュリティを担保するためにも、皆さんの大切な情報を暗号化により守る仕組みであるSSL化は必須だと言えます。

Google側も「SSL化を検索結果の基準に盛り込む」と発信していますので、未対応のサイトがあればすぐに対応するようにしましょう。現在では多くのサーバーで無償対応しています。

なお、URLが「https://」で始まっていても、何らかのエラーが出ている場合も多々見受けられます。またサイトそのものはSSL化していたとしても、画像やcssなどを「http://(非SSLのURL)」で参照している場合などが多く、必ず「https://」で統一する形に修正しましょう。

参考:HTTPS(SSL化)の設定方法とSSL化する理由まとめ

簡潔なURL

URLに関しても、シンプルで一目で何のページかがわかるようにしてください。また、ディレクトリをまたぐときは関係性を明確にしてください。例えば、花を贈るサービスを提供するサイトにアクセスしたとき、URLとしては以下のものが考えられます。

トップページから花のカテゴリに移動するURLの例です。

| https://sample.com/flower/ |

花のカテゴリからプレゼント用のページに移動するための例です。

| https://sample.com/flower/present/ |

プレゼント用のページから女性向けの商品ページに移動する例です。

| https://sample.com/flower/present/female/ |

Googleが発表しているようにユーザーにとって親切なURLを作ることは、サイトを管理するうえでも便利です。

出典・コンテンツの情報を伝えるわかりやすいURL(SEOスターターガイド)

長すぎるURLはSNSで共有するときにテキストの消費量が増えたり、途中で切れたりします。また、URLの一部が欠けているために正常にアクセスできなくなることもあり、ユーザビリティの低下を招きます。

ページ数

上位表示を意識した時に障壁になるのがページ数です。単純に条件が同じであればページ数が多いほど強いのでページ数が多ければ多いほどよいという結論になります。

しかし、実際のSERPs(Search Engine Result Pages:検索結果)では必ずしもページ数と順位は比例しません。

順位に影響するという観点で、前提にあるのは「強いコンテンツが入ったページ数」です。弱いページがいくつあっても評価が下がるだけです。厳しい言い方ですが、SEOではこのようなページをゴミコンテンツと呼ぶこともあります。

競合のページ数はsite:検索で調べることができますが、分かるのは目安の数値です。Website Explorerなどのツールを利用しましょう。

canonical

canonical(カノニカル)は、内容が類似しているページが複数存在する場合、どれが正しいURLかを検索エンジンに示すための記述のことです。詳しく説明すると長くなるため、気になる方は別途調べてみてください。URLの正規化を目的に使用されるものであり、SEOとは切っても切り離せない重要な要素です。

このcanonical設定は可能な限りすべてのページに設定しましょう。Word Pressを使ってサイトを作成している場合、自動的に設定されていることもよくありますが、SEO担当者ならば確認しておくことをおすすめします。

リニューアル、移転などの際にも対応が必要な場合があります。重複コンテンツとなったり、評価分散を受けないためにも必須といえます。

UI/UX

UIは、User Interfaceの略で、WEB関連においてはWEBページのデザインや使用フォントなどをはじめ、サイトにおいてユーザーが触れる部分全般をさすことが多いです。

そしてUXは、User Experienceの略で、WEB関連においてはユーザーがそのWEBサイトで得ることができる体験のことをさします。

SEO担当はデザイナーではありませんが、次のような点は意識すべきです。

- ナビゲーションは適切か

- 文字サイズは適切か

- 余白は十分にあるか

- ボタン同士は近すぎないか

- 配色は見づらくないか、問題ないか

またサイトをユーザーフレンドリー(使う人に優しい仕様)に作ることは、MFI(Mobile First Index/モバイルファーストインデックス)にも通じます。

参考:SEOとユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスとの関係性とは?SEO対策におけるUIやUX設計のポイントを解説

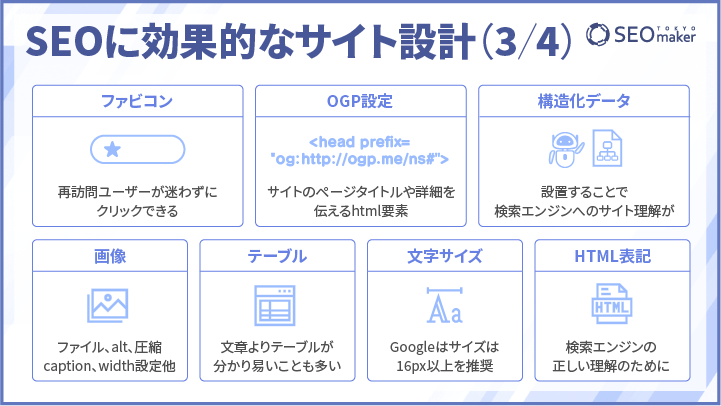

ファビコン

ファビコンは設置しましょう。WEB制作が長い担当者でもファビコンを作らない場合がありますので、SEO担当者がチェックしておくことをおすすめします。

ファビコンを設置することそのものにはSEO効果はありません。しかし、モバイルの検索結果にはファビコンが表示されますし、パソコンの検索結果にも表示されることがあります(表示と非表示が繰り返されるのは試験運用と推測されます)。

ファビコンを設置することで再訪問するユーザーが迷わずにクリックできることになりますし、単純に色やデザインによりクリック率に影響することも考えられます。ブックマークした時にもファビコンがあると選択しやすいためユーザー体験の向上に寄与します。

OGP設定

OGPとはOpen Graph protocolの略で、サイトのページタイトルや詳細等を伝えるのに使われるhtml要素です。これをきちんと設定することで、各種SNS等でシェアをした時、画像・タイトル・descriptionなどが参照されます。

OGP設定が不適切だとシェアされてもクリックされづらくなり、単純に不利です。TwitterやFacebookにSEO効果はありませんが流入増のためには重要な施策です。

構造化データ

SEO関連でよく聞かれるようになった構造化データ(=そのページの内容を検索エンジンが理解できるようタグなどを使って整理していく方法)という言葉。この方法に従いしっかりと対策することで、検索結果への表示に対応しやすくなるでしょう。

構造化データ自体に直接SEO効果はないとの見方もあります。しかし、設置により検索エンジンへのサイト理解が深まりますし、リッチスニペットへの表示を促したり、FAQを表示させたりとクリック率に影響する可能性は高いです。

将来的にはSEO効果が生まれる可能性はありますし、権威性を判断する指標に使っているという意見やユーザー体験の向上には寄与します。

画像

画像設定は意外に奥が深いです。そして、少なくとも2019年の頃には画像にSEO効果が確認できていますので、強化施策として有用です。

- ファイル名は適切か

- alt設定はされているか

- 圧縮されているか

- captionはあるか

- width、height設定はされているか

- 独自画像を使っているか

- 画面サイズに応じて表示を切り替えているか

alt設定をすることでSEO効果が見込めます。必要があればcaptionも設定しましょう。

ユーザー体験向上のためにも画像圧縮は意識し、widthやheight設定をすることCLS(Cumulative Layout Shift :累積レイアウト変更)の対策になります。画面サイズに応じて画像を切り替える設定にすることで読み込み時間向上につながり、さらにプラスになります。

また、少なくとも2019年には独自画像を入れることでSEO効果があることが分かっています。時間と手間はかかりますが、ユーザー理解が深まるように適切な個所にわかりやすい画像を入れることを意識することで検索上位が目指せます。

テーブル

コンテンツにテーブルを使うこともよくあるでしょう。文章よりもテーブルの方が分かりやすいことも多く、強調スニペットに参照されることがあることからも意識すべき点です。

テーブルを使う時によく起こるのがパソコン版では問題なく表示されるのにスマホ版では潰れてしまうことです。画面サイズが違うために起きてしまう悲劇ですが、ユーザーには関係がありません。どのような場合でも問題なく見えるように意識が必要です。

画面が狭い場合には横にスライドするのか、最初から潰れづらいように列数や文字数を制限するのか、など細かいところまで意識することでユーザー体験が向上します。また、状況によりcaptionを設置することでユーザー理解が深まります。

文字サイズ

SEO担当者とデザイナーとでは、サイトデザインに対する感覚が異なっていることがあります。

そのひとつの争点となりうるのが文字サイズ(フォントサイズ)です。例えばデザイン的に文字を小さくしたいデザイナーとユーザビリティのため文字を大きくしたいSEO担当者など。

GoogleはMFIのためにも文字サイズは16px以上を推奨しています。16pxあればあらゆる年齢層にも読みやすくなります。また、背景色と文字色も意識すべきです。コントラストによっては非常に読みづらくユーザー体験の邪魔になります。あってはいけないことですが、背景色と文字色が同じであればもはやスパムです。

また、テキストで表現できるのにデザインを考えて画像で表示するのはSEO的にはほとんど無意味です。できる限りテキストで表示できるよう修正しましょう。

HTML表記

htmlの構文はSEOとは直接的な関係はないはずです。上位表示されているサイトでもコードを見ると決して美しくはないというケースもよくあります。

しかし、正しいコーディングをすることで検索エンジンに正しい情報を伝えることができますし、検索エンジンへの正しい認知にはSEO効果があるという説もあります。シンプルで構いません。難しいコードは不要です。正しいマークアップを心がけましょう。

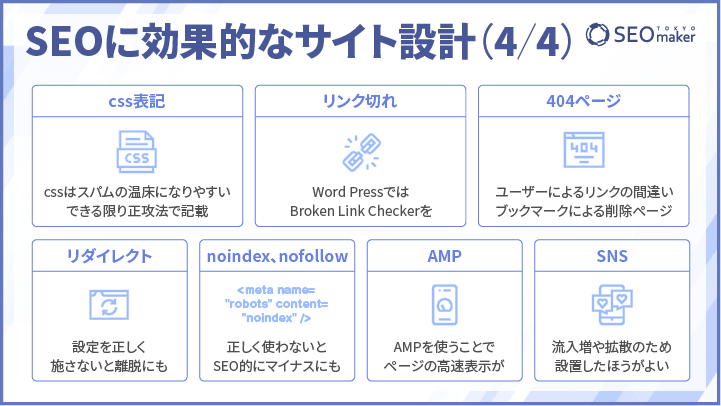

css表記

今ではほとんど見られなくなりましたが、cssはスパムの温床になりやすいです。文字を隠したり、cssによりコード上はテキストがあるように検索エンジンに見せているのです。

例えばtext-indent: -9999px;を使ってテキスト隠しをしているようなサイトもありましたが、やりすぎるとペナルティを受けます。今ではデメリットしかありませんから、できる限り正攻法を心掛けましょう。

リンク切れ

リンク切れは長くサイト運営をしていれば起こる問題ですが、リンク切れを放置するとSEO的にマイナスです。

リンクが切れているということは間違っている情報や古い情報が載っている可能性が高く、信頼性の低下につながります。どこをクリックしてもリンク切れがあればユーザーは離脱します。

Word Pressを使っているのであればBroken Link Checkerなどのプラグインを使って定期的に確認しましょう。

404ページ

自サイト独自の404ページは必ず設置するようにしましょう。

内部リンクの設定間違い、ユーザーによるリンク貼り間違え、ブックマークによる削除ページへの流入など404エラーは起こりえます。しかし、独自404ページがなければユーザーはそのまま離脱してしまいます。

独自404ページがあれば少なくともトップページへの導線は確保できていますので離脱率低下に使えます。

リダイレクト

サイトのリニューアル、ドメインの変更、ページの統合などによりリダイレクト設定をすることはよくあります。しかし、リダイレクト設定を正しく施さないと離脱に繋がったり、エラーになったりします。

最低でも次の3つは確認してください。

- 301リダイレクトと302リダイレクトの使い分け

- リダイレクトを繰り返していないか

- HTTPによるリダイレクトができているか

301リダイレクトは恒久的リダイレクト、302リダイレクトは一時的リダイレクトです。仕組みとしてはほとんど変わりませんが正しく使いましょう。

また、リニューアルや統合を繰り返すとリダイレクトのリダイレクトになることがあります。2回くらいなら構いませんが回数が多い場合には設定を見直す必要があります。

リダイレクトの方法はさまざまですので正しく設定できていればよいのですが、HTTPやjavascriptによる設定にしましょう。meta refreshによる転送は推奨されていません。

noindexとnofollow

noindexをすることが望ましいとはいいませんが、サイト運営上noindexをすることはあります。また、場合によってはnofollowもあります。どちらも正しく使わないとSEO的にマイナスになることがあります。

また、未熟なSEO担当者がnoindexとrobots.txtによる制限の違いを理解していないことによる悲劇も起こりえますので正しく使いましょう。

ページをSERPsから削除したい時にnoindexとrobots.txtの両方を使うといつまでも削除されず悲惨です。

AMP

AMP(Accelerated Mobile Pages)は2016年から始まったサービスです。まだ普及中という感じですが可能なら早めに設置してもよいでしょう。

AMPを使うことによりページの高速表示ができ、ユーザーの離脱を防止できます。ユーザー体験という意味では効果的ともいえます。

ただしまだまだ普及中の技術であり、設置および運営は場合によって少々難しい場合もあるかもしれません。

SNS

サイトのカラーなどによっては設置しにくい場合もあるかもしれませんが、流入増や拡散のためにはSNSボタンを設置したほうがよいでしょう。

Twitter、Facebook、Lineなどは非常によく使われるSNSです。活用を検討しましょう。

SEO対策にお悩みの方、ぜひ弊社へご相談ください。SEOプロが状況を分析し、適切な対策をご提案いたします。

また、プランによってはお任せいただくことも可能です。

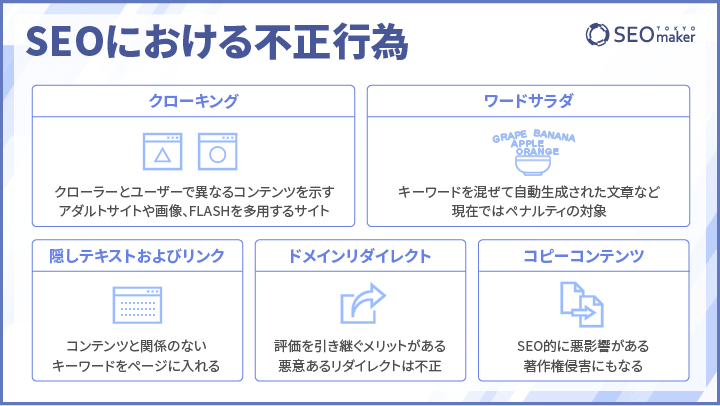

SEOにおける不正行為

SEOはユーザーファーストを理念として検索順位を上げることを目的としています。ですが、不正なSEOによって検索順位を高めようとする手法もあります。ここで紹介する手法は、いずれも決して実施してはいけません。

- クローキング

- ワードサラダ

- 隠しテキストおよびリンク

- ドメインリダイレクト

- コピーコンテンツ

これらの不正行為をおこなうと、検索順位の降下や検索結果に表示されなくなるリスクがあります。

クローキング

クローラーとユーザーとで異なるコンテンツ内容を示す不正行為です。主に違法なアダルトサイトや画像、FLASHを多用しているサイトで使われた手法です。

また、ログインしなければ見られない会員制のページが検索結果に表示されているときにユーザーがアクセスすると、ログイン画面が表示されます。これもクローキングと見なされる恐れがあります。

ワードサラダ

文法に問題はなくとも、文章として成立しない支離滅裂なテキストのことです。キーワードを混ぜて自動生成された文章をサイトの一部に含めたり、コンテンツ内容にしたりすることで上位表示を狙う不正行為です。

理解できない、意味のない文章は視覚的にも不愉快でユーザーの混乱を招きます。過去にブロガーによって使われていた時期もありますが、現在ではペナルティの対象とされています。

隠しテキストおよびリンク

上位表示を狙うため、コンテンツ内容とは関係のないキーワードをページに入れる手法です。背景色やテキストの色を調節して視覚的にわかりにくくしたり、句読点や半角記号にリンクを貼ったりしておこないます。

ほかにも隠しテキストやリンクと見なされる行為は3つあります。

- htmlの記述ミスによって隠しテキストが発生した

- 画像のalt属性の記述ミス

- 間違ったcssの使用

サイトおよびページの記述やタグにミスがないかを確認して、正しい記述やコンテンツ内容になるようにしてください。

ドメインリダイレクト

重複したコンテンツがAとBの2つのページにあるとき、AのコンテンツへアクセスさせるためにBから自動的にAへ移動させることをリダイレクトといいます。これによってBページの評価をAページに引き継ぐメリットが得られます。

正当な理由に基づいたリダイレクトは問題ありませんが、悪意あるリダイレクトは不正行為と見なされます。Googleが不正なリダイレクトとして発表しているものは2つあります。

- 検索エンジンには 1 つのコンテンツ タイプが表示されるが、ユーザーはまったく違うコンテンツにリダイレクトされる。

- PC ユーザーには通常のページが表示されるが、モバイル ユーザーはまったく別のスパムドメインにリダイレクトされる。

このようなリダイレクトはおこなってはいけません。

コピーコンテンツ

すでに検索上位に表示されているコンテンツの内容をそのままコピーして、自社サイトのコンテンツとする行為です。元となるコンテンツに多少の修正をしたうえで転載している場合も同様です。

複製されたコンテンツはSEOに悪影響をもたらすだけでなく、著作権侵害になり損害賠償を請求されるリスクも持っています。

既存のコンテンツから引用する場合はこれにあたりませんが、引用のみで作成されたコンテンツはコピーコンテンツと見なされる恐れがあります。必ず独自の内容をいれ、オリジナルのコンテンツを作成してください。

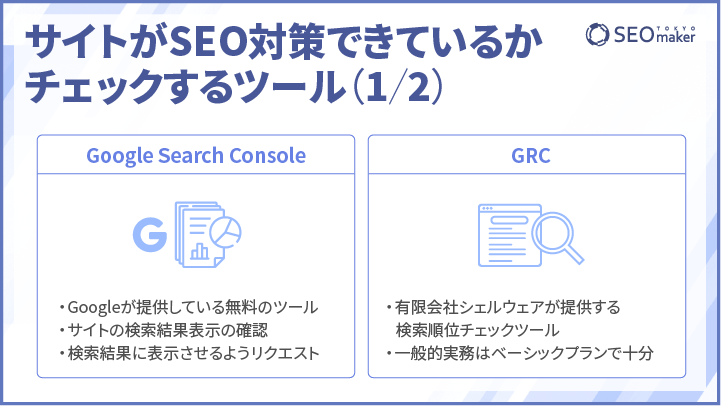

サイトがSEO対策できているかチェックするツール

サイトがSEO対策できているかを1つ1つ目視で確認していくのは大変です。SEO対策ができているかチェックするツールを使えば、一目で把握できます。実際に使える4つのツールを挙げます。

- Google Search Console

- GRC

- Ahrefs

- SEMrush

- Copy Contents Detector

Google Search Console

Google Search ConsoleはGoogleが提供している無料のツールです。サイトやページが検索結果に表示されているかを確認できるほか、検索結果に表示させるようリクエストすることもできます。

何らかの理由によって検索順位が降下したり検索結果に表示されなくなったりしたときは、メニューの「手動による対策」から理由と解決の手順を知ることができます。

GRC

GRCは有限会社シェルウェアが提供する検索順位チェックツールです。はじめにサイト名とURL、キーワードを登録します。GRCはこの1つ1つを項目と呼び、同じURLであってもキーワードが違えば別項目としてカウントします。

一般的な実務で利用するならベーシックプランで十分です。

| 登録できるURL | 5 |

| キーワード | 500 |

| 上位追跡 | 5 |

ベーシックプランの料金は1か月495円、年払いなら4,950円で利用できます。

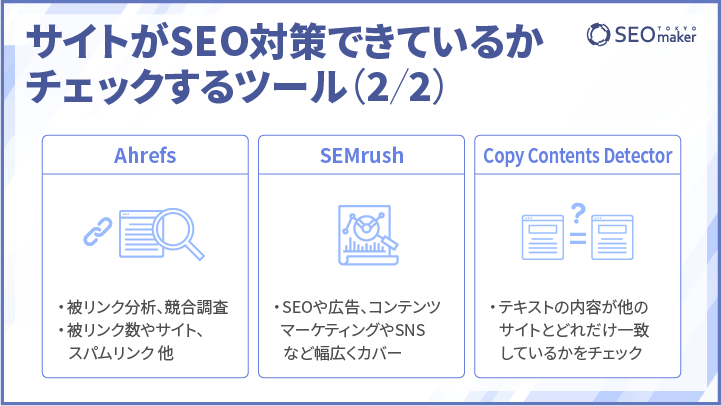

Ahrefs

Ahrefs(エイチレフス)は被リンク分析、競合調査ツールです。

Ahrefsは自社サイトの被リンク数やサイト、スパムリンクなどを発見できます。ほかにもSNSで人気のキーワードを把握してコンテンツ作成に役立てられ、キーワードの月間検索数から上位表示の難易度を示す機能もあります。

料金は4つのプランに応じて設定されており、サイトの規模に合わせたプランを選ぶ必要があります。一般的な規模であれば、もっとも安価なライトプランで十分です。ライトプランの料金は1か月99ドル円、年払いなら990ドルです。

SEMrush

セムラッシュ)はSEOや広告、コンテンツマーケティングやSNSまで幅広くカバーしている分析ツールです。キーワード調査や順位のチェック、悪影響を及ぼす可能性のあるリンクを検出してペナルティを未然防止することもできます。

料金は3つのプランに応じて設定されており、一般的な規模ならProプランで十分です。Proプランの料金は1か月で119.95ドル、年払いの場合は1199.4ドルです。

14日間の無料使用期間が設けられていますので、まずは実際の使用感や機能を試してみてください。

Copy Content Detector

Copy Content Detector(コピーコンテンツディテクター)はテキストの内容がほかのサイトとどれだけ一致しているかをチェックする無料のツールです。テキストの内容から3段階で色分けした結果を示し、一目で把握できます。

| 良好(緑) | コピーコンテンツの疑いなし |

| 要注意(黄色) | コピーコンテンツと疑われる要素あり |

| コピーの疑い(赤) | コピーコンテンツの疑い |

これによってコピーコンテンツと疑われるリスクを回避できるほか、他社コンテンツとの一致率、類似率の高い部分をハイライトで示す機能もあり修正に役立ちます。

まとめ

SEOに強いサイトは高い集客力とブランディング、見込み客への積極的アプローチを実現します。これはほかのマーケティングの手法にはみられないメリットで、サイトを運営する上でSEO対策は必須といえます。SEOにおいて最優先で考えるべきはユーザーの利便性です。ユーザーにとって見やすいサイトデザインやわかりやすいURL、良質なコンテンツは信頼を集め、またサイトを巡回するクローラーにも好まれます。さらに、サイトを運営する側にとっても管理しやすくなるメリットがあります。なかには不正行為によって検索上位を狙う手法もありますが、絶対におこなってはいけません。不正行為はペナルティの対象とされ、検索順位の降下や検索結果に表示されなくなる恐れがあります。適切なSEOができているかはツールを使ってサイトをチェックすると、簡単に現状を把握でき対策にも役立ちます。

SEOに強いサイトは高い集客力とブランディング、見込み客への積極的アプローチを実現します。これはほかのマーケティングの手法にはみられないメリットで、サイトを運営する上でSEO対策は必須といえます。SEOにおいて最優先で考えるべきはユーザーの利便性です。ユーザーにとって見やすいサイトデザインやわかりやすいURL、良質なコンテンツは信頼を集め、またサイトを巡回するクローラーにも好まれます。さらに、サイトを運営する側にとっても管理しやすくなるメリットがあります。なかには不正行為によって検索上位を狙う手法もありますが、絶対におこなってはいけません。不正行為はペナルティの対象とされ、検索順位の降下や検索結果に表示されなくなる恐れがあります。適切なSEOができているかはツールを使ってサイトをチェックすると、簡単に現状を把握でき対策にも役立ちます。