ディレクトリとは? 意味やSEOとの関係性をわかりやすく解説

ディレクトリとは、パソコンやサーバーといったコンピューター内のファイルを管理するためのフォルダのことです。

ディレクトリとは、パソコンやサーバーといったコンピューター内のファイルを管理するためのフォルダのことです。

WEBサイトにおいては、すべてのデータをサーバー内で管理しています。サイト内のページが増えるほど、ファイルが煩雑になります。ファイルが煩雑になるとサイト管理に支障をきたしますので、ディレクトリの最適化が求められます。さらに、ディレクトリを適切に配置することで、検索ユーザーや検索エンジンにとってもWEBサイトの全体像がわかりやすくなります。こうしたことから、ディレクトリ構造の最適化は、SEO対策につながります。

目次

ディレクトリとは

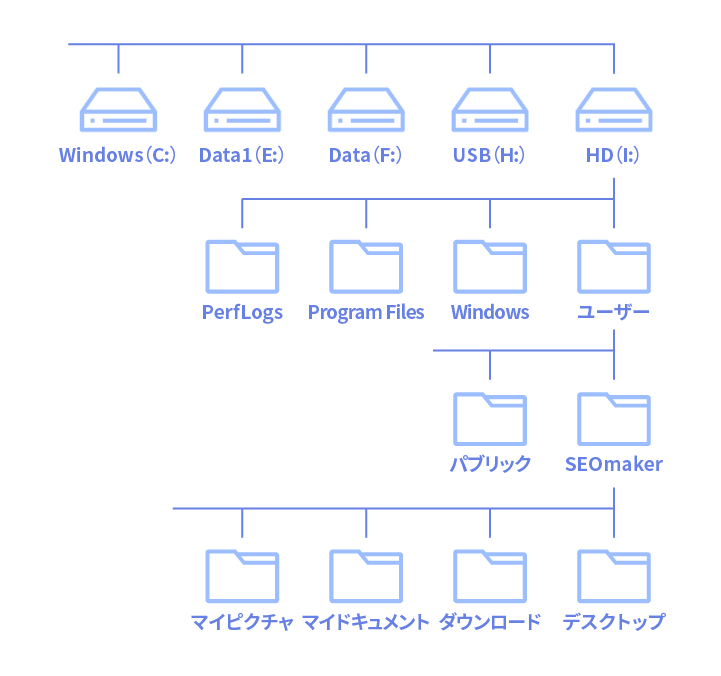

ディレクトリ(directory)とは、コンピューター機器のなかにあるファイルデータを管理するためのフォルダのことです。ディレクトリという言葉は、コンピューター用語なのですが、大別すると2つのシーンで用いられます。

- パソコン内のディレクトリ階層を指すケース

- WEBサイトのディレクトリ階層を指すケース

ただし、両者とも概念は同じで、ファイルデータが保存される場所(フォルダ)を意味します。たとえば、前者ではパソコン(コンピューター機器)内のOSデータを構成するフォルダを指します。

一方、後者では、サーバー(コンピューター機器)内に設置された、WEBサイトのデータを整理したフォルダを指します。

WEBサイトにおけるディレクトリの種類

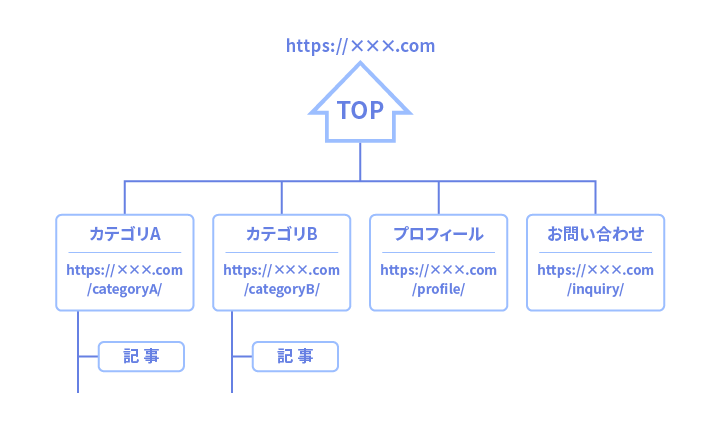

ディレクトリは、配置される場所に基づいて、次の2種類に分類されます。

- サブディレクトリ

- ルートディレクトリ

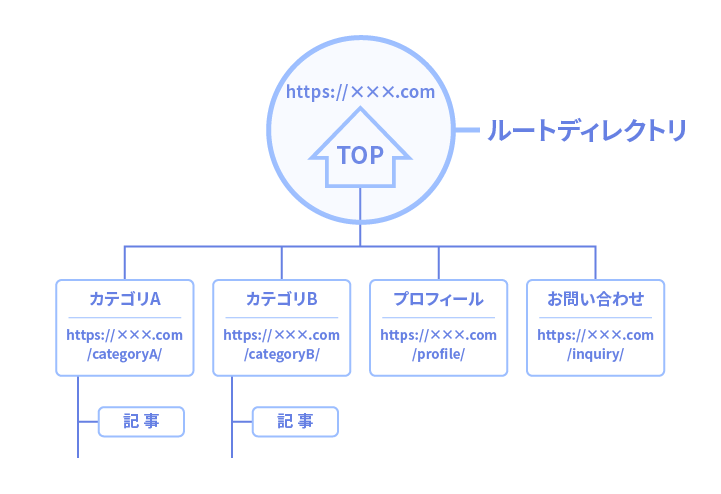

ルートディレクトリ

ディレクトリの構造において、最上位の階層にあたるのがルートディレクトリです。ディレクトリ階層のなかでも、起点となる部分です。そのため、「根本」を意味する英単語のルート(root)が語源となっています。最上位に位置しているディレクトリであることから、ルートディレクトリ以下の階層における、すべてのデータを含んでいます。

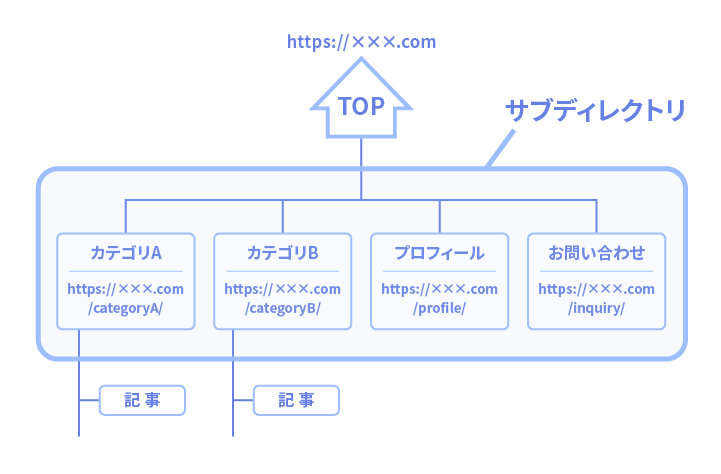

サブディレクトリ

サブディレクトリとは、ルートディレクトリ直下に配置されるディレクトリのことです。一般的に、WEBサイトでは、カテゴリやテーマ別に記事ページを分類するのですが、このときにサブディレクトリが用いられます。

ディレクトリ構造を最適化するメリット

ディレクトリ構造を最適化することで、WEBサイト内の情報が整理されます。すると、次のような効果が生まれます。

- 検索エンジンがWEBサイトの情報をキャッチしやすくなる

- サイト運用者がページを管理しやすくなる

検索エンジンがWEBサイトの情報をキャッチしやすくなる

ディレクトリ構造を適切に設計すると、検索エンジンにWEBサイトの情報が伝わりやすくなります。

検索エンジンは、世界中のWEBサイトを巡回して、検索結果を決定しています。このとき、クローラーと呼ばれる検索エンジンのロボットがWEBサイトを巡回しています。つまり、ディレクトリ構造が整頓されていると、クローラーがスムーズにWEBサイトを巡回できるようになるということです。その結果として、SEO効果をえられます。

サイト運用者がページを管理しやすくなる

ディレクトリを適切に配置することにより、運営側がサイトの全容を把握しやすくなります。

ディレクトリ構造が適切でなければ、「どのページがどこに保存されているか」がわからなくなります。データの保管場所を把握していないと、ページ更新時などで、いらぬ手間がかかります。逆に、ディレクトリ構造がわかりやすいと、サイト管理業務において「あのWEBページはどこにあるか」といったことを瞬時に判断できます。そのため、タスク工数の削減につながります。

SEOに強いディレクトリ構造の特徴

ディレクトリ構造が最適化されていると、検索エンジンにWEBサイトの情報が伝わりやすくなります。すると、結果的にSEO効果につながります。SEOに強いディレクトリ構造とは、次のような特徴を持っています。

- 少ないクリック回数で目的ページにたどり着ける

- ピラミッド型のディレクトリ構造になっている

- パンくずリストを設置している

- わかりやすいディレクトリ名を設定している

少ないクリック回数で目的ページにたどり着ける

少ないクリック回数で目的のページにたどり着ける作りになっていると、サイトは利便性の面で優れています。

具体的には、トップページ(ルートディレクトリ)から3クリック以内にすべてのページにリンクされていることが推奨されます。そのためにも、ディレクトリ階層のほか、適切な内部リンクを充実させることが大切です。

利便性が高いサイトは、検索ユーザーに好まれますので、再訪問を期待できます。こうした流れで、SEO効果を期待できます。

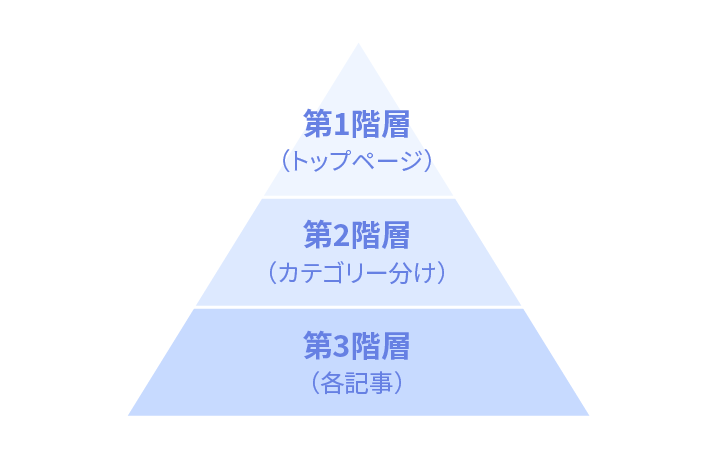

ピラミッド型のディレクトリ構造になっている

利便性が高いWEBサイトは、トップページを頂上として下層に広がるようなピラミッド型のディレクトリ構造になっていることが多々あります。

具体的には、第1階層はトップページのみ、第2階層にはカテゴリー分けするなど、階層が深くなるほどにページ数が増えていく作りのサイトです。このような作りのWEBサイトは、テーマごとにWEBページが整理されている傾向があります。そのため、WEBサイト内における情報の網羅性が正しく検索エンジンに伝わりやすくなり、SEO対策につながります。

パンくずリストを設置している

パンくずリストを設置することで、検索エンジンとユーザーが「現在閲覧しているWEBページの位置」を把握できます。

そもそも、パンくずリストとは、トップページとWEBページの位置関係をディレクトリ情報を介して示す内部リンクのことです。パンくずリストを設置すると、WEBサイトの正しい情報が伝わりやすくなりますので、SEO面で有利に働きます。

関連記事:パンくずリストとは

わかりやすいディレクトリ名を設定している

ディレクトリのテーマを示すURL名に設定すると、「どのような内容のページなのか」が検索ユーザーに伝わりやすくなります。

たとえば、マーケティングを題材としたコラムであれば、「/column/marketing/」といった要領でURL名を設定します。すると、ディレクトリ内に含まれるWEBページのテーマ性がわかりやすくなります。

ディレクトリ構造を作成するプロセス

ディレクトリ構造は、次のようなプロセスで作成していきます。

- WEBサイトの全体像をイメージする

- ディレクトリマップを作成する

- ディレクトリを実装する

1.WEBサイトの全体像をイメージする

新たにWEBサイトを作る際は、まずはじめにサイトの全体像をイメージします。

たとえば、「SEOをテーマとするサイト」の場合は、次のようなコンテンツを作ることが想定されます。

- SEOに関する解説記事

- WEBマーケティングに関する解説記事

- WEB広告に関する解説記事

- SEO業界に関する解説記事

- SEOの最新情報に関する記事

すると、次のようなディレクトリが必要であると判明します。

- SEO基礎知識

- WEBマーケティング

- WEB広告

- SEO業界

- ニュース

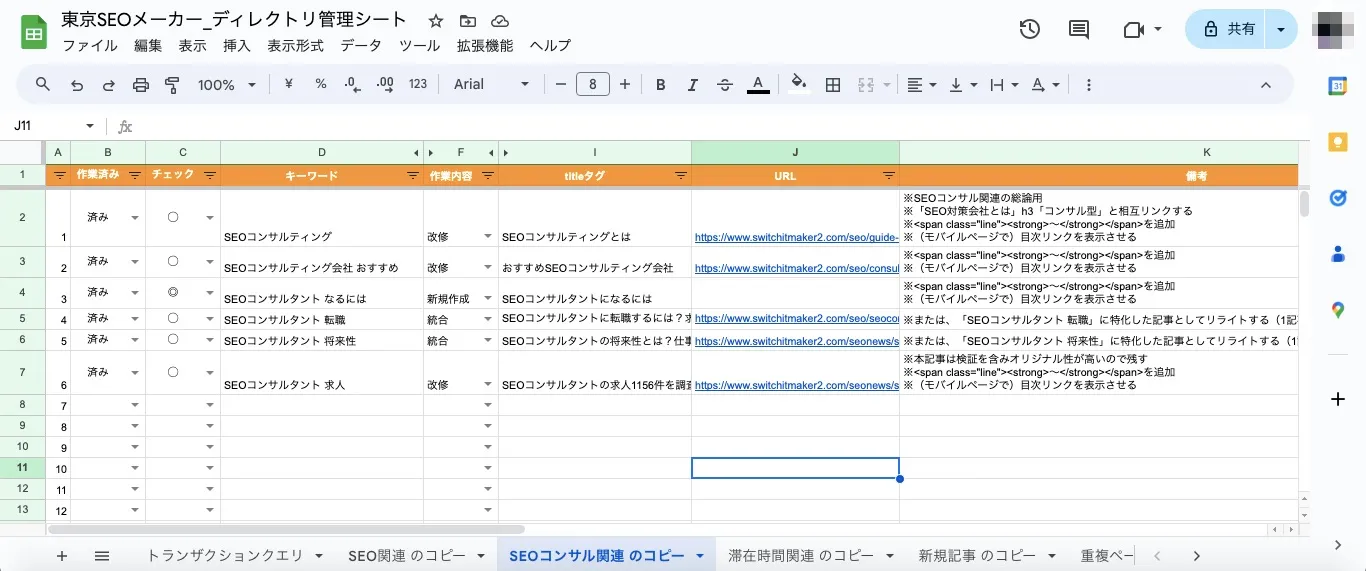

2.ディレクトリマップを作成する

「1.」の洗い出しをもとに、ディレクトリマップを作成していきます。ディレクトリマップとは、「どのディレクトリのなかに、どのようなページをまとめていくか」を記した社内向けのサイト設計図のことです。

WEBサイトを作るとなると、プロデューサー、コンテンツディレクター、ライター、エンジニアと、さまざまな職種の関係者が関与することになります。こうしたなかでは、WEBサイトの関係者間でサイトの全体像に対する共通認識を持つことが大切です。そこで、ディレクトリマップの作成が求められることになります。

ディレクトリマップに含まれる要素としては、サイトの性質や社内の方針によって異なります。しかし、一般的には、次のようなものが挙げられます。

- ページタイトル

- ページ内容

- ディレクトリ(カテゴリ情報)

- ページURL

- 備考

上記画像のように、書類を作るときは、エクセルやスプレッドシートを利用すると便利です。

3.ディレクトリを実装する

ディレクトリマップをもとに、ディレクトリを実装していきます。

実作業のやり方に関しては、サイトの運用方法によって異なります。たとえば、CMSで運用する場合は、CMSを操作して新規フォルダを生成していくことになります。

ディレクトリのよくある質問

ディレクトリに関する、よくある質問をまとめています。

Q:ディレクトリの役割は?

Answer)コンピューター内のファイル(データ)を管理する役割を担います。

Q:ディレクトリとフォルダの違いは?

Answer)ディレクトリは、フォルダを抽象化したコンピューター用語です。

厳密には、ディレクトリとは、「コンピューター上に保存された情報を分類したり整理したりするもの」を指します。そして、「コンピューター内のデータ配置を構築するもの」といったニュアンスを含む用語です。一方、フォルダとは、「ファイルを梱包するためのデータ」を指します。

Q:ディレクトリとサイトマップの違いは?

Answer)ディレクトリとサイトマップは、まったく異なる意味合いを持ちます。

サイトマップとは、WEBサイトの構造を可視化するためのデータファイルのことです。詳しくは、下記記事をチェックしてください。

関連記事:サイトマップとは

Q:ディレクトリマップとは何のことですか?

Answer)WEBサイトの設計図のことです。

具体的には、ページタイトル、ページ内容、ページURL、カテゴリといったWEBページの情報をまとめた社内向けの資料ファイルを指します。ディレクトリマップを作成することで、WEBサイト全体像を把握できますので、サイト管理業務にて役立ちます。

Q: WEBサイトにおけるカレントディレクトリとは何のことですか?

Answer)カレントディレクトリとは、サイト訪問者が閲覧しているWEBページのディレクトリのことです。

まとめ