URLとは? 意味や構成要素をわかりやすく解説

WEB業界には、さまざまな専門用語があります。日常的な会話でも登場する「URL」もその1つです。ただし、URLという用語を「わかりそうで、実はわかっていない」方が散見されます。

WEB業界には、さまざまな専門用語があります。日常的な会話でも登場する「URL」もその1つです。ただし、URLという用語を「わかりそうで、実はわかっていない」方が散見されます。

URLの意味を簡単にいうと、「WEBページの場所を示す文字列」や「WEBページの住所」と説明されます。しかし、とくにWEB初心者は、URLに対する踏み込んだ知識を持ち合わせていません。具体的には、「URLとは、どのような構造なのか」、または「何を基準にURLの文字列を決めるべきか」といった実務につながる質問に答えられない方が多々みられます。

そこで、今回はURLの概要や構造を中心に解説します。SEO専門メディアの東京SEOメーカーがWEB初心者でもわかるようにまとめています。さらに、URLの決め方やURL正規化、短縮URLの生成方法といった、実務的な作業フローもご紹介しています。

そこで、今回はURLの概要や構造を中心に解説します。SEO専門メディアの東京SEOメーカーがWEB初心者でもわかるようにまとめています。さらに、URLの決め方やURL正規化、短縮URLの生成方法といった、実務的な作業フローもご紹介しています。

目次

URLとは

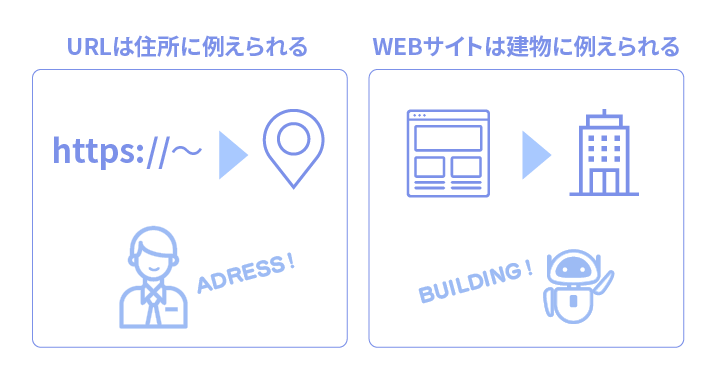

URL(Uniform Resource Locator / ユーアールエル)とは、WEBページの場所を示す文字列のことです。WEB初心者に向けたわかりやすい説明では、WEBサイトは「建物」で、URLは「住所」と例えられることがあります。

URLとアドレスの違い

URLとアドレスは、それぞれが指す対象が異なります。アドレスという用語は、場所そのものという概念的な意味合いを持ちます。一方、URLは、場所を提示する文字列を指します。

現実的には、URLとアドレス(address)という用語は同じ意味合いで利用されます。ただし、厳密にいうと、URLとは、WEBページや画像ファイルの場所を示した文字列を指します。たとえば、下記の文字列は、総務省の紹介ページが置かれる場所を示すURLです。

https://www.soumu.go.jp/menu_syokai/index.html

URLとIPアドレスの違い

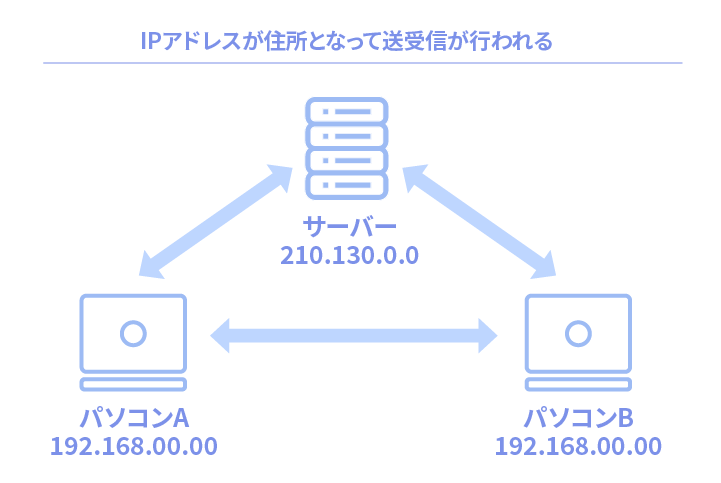

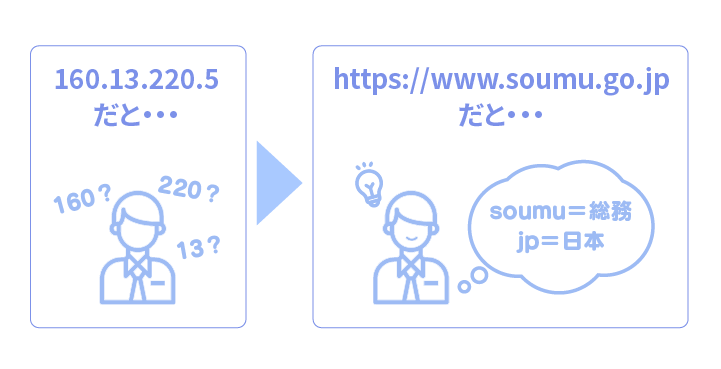

URLとIPアドレスの違いは、住所が数字で表記されるか、または文字列で表記されるかという点です。

そもそも、IPアドレス(Internet Protocol address)とは、インターネット上でデータ通信する際に、パソコンやサーバーといった機器に割り振られる数字番号のことです。そして、WEBサイトのデータは、サーバーに保管されています。つまり、コンピューターの内部では、WEBサイトの場所(サーバー)がIPアドレス(数字番号)で管理されているということです。

しかし、数字番号だけでは、人間にとってWEBサイトの住所を管理しにくいという問題があります。そこで、人間が管理しやすいようにIPアドレスをカスタマイズして、わかりやすい文字列で表記する技術が開発されました。そして、この文字列のことをドメインと呼びます。つまり、IPアドレスとは、URLやドメインの基礎となる姿のことです。

URLの構造と構成要素

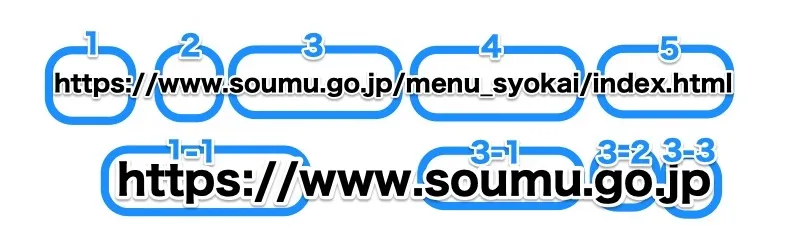

URLは、下記の5つの要素で構成されています。

- プロトコル

- ホスト

- ドメイン

- ディレクトリ

- ファイル

詳しくは、下記の画像のとおりです。

| 要素 | 解説 |

|---|---|

| 1:プロトコル | 通信時の規則や規格のこと。 |

| 1-1:スキーム | 通信方式を規定すること。 |

| 2:ホスト | ネットワーク接続されたサーバーのことで、IPアドレスを文字化したもの。意味合いとしては、ドメインと同様。 |

| 3:ドメイン | ネットワーク接続されたサーバーのことで、IPアドレスを文字化したもの。意味合いとしては、ホストと同様。 |

| 3-1:サードレベルドメイン | 左から3番目に表示されるドメイン。任意で文字列を変更できる。 |

| 3-2:セカンドレベルドメイン | 左から2番目に表示されるドメイン。組織や団体を表す。 |

| 3-3:トップレベルドメイン | 左から1番目に表示されるドメイン。国家や組織を表す。 |

| 4:ディレクトリ | ネットワーク接続されたWEB上の場所のことで、IPアドレスを文字化したもの。通常は、ドメイン下に配置される。 |

| 5:ファイル | ネットワーク接続されたWEB上のコンテンツのことで、IPアドレスを文字化したもの。 |

1:プロトコル

プロトコルとは、データ通信時の規則や規格を指します。平たくいうと通信時のルールのことです。そして、通信プロトコルには、下記のようなものがあります。

| 種類 | 解説 |

|---|---|

| HTTP | WEBブラウザでサイトやページを閲覧する際に利用するプロトコル。 |

| SMTP | 電子メールを送信する際に利用するプロトコル。 |

| IMAP | メールソフトで電子メールを受信する際に利用するプロトコル。厳密には、サーバー上に届いたメールを閲覧するときに利用される。 |

| FTP | FTPソフトとサーバー間でファイル送受信する際に利用されるプロトコル。 |

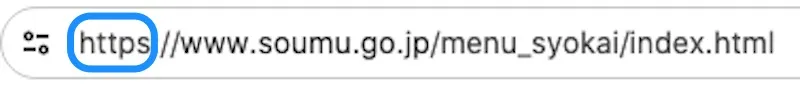

このうち、HTTP(Hypertext Transfer Protocol)と呼ばれるプロトコルがWEBサイトで用いられます。具体的には、WEBサイトでは、一般的に下記のいずれかのプロトコルが利用されます。

- http

- https

httpsとは、通信時に発生するデータのやりとりを暗号化した姿を指します。httpに対して、SSL化と呼ばれる暗号化技術を採用することで、第三者によりハッキングや盗聴を防ぎます。とくに、決済機能など顧客情報を扱うWEBサイトでは、必ずといっていいほど、httpsのプロトコルが使われています。

関連記事:SSL化とは

1-1:スキーム

スキームとは、プロトコルのルールを規定することです。たとえば、通信プロトコルとして、httpsを指定したとします。このとき、「://」は、「httpsを利用して通信する」ことを決定したという意味を持ちます。

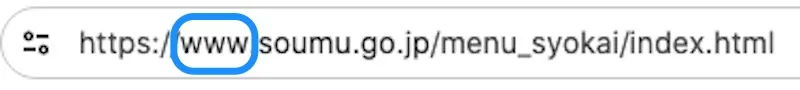

2:ホスト

ホストとは、ネットワーク接続するサーバーを指します。もともと、ホスト(host)は、ネットワーク接続時の端末や周辺機器を指すコンピュータ用語です。具体的な機器には、下記のようなものがあります。

- パソコン

- スマートフォン

- タブレット

- サーバー

- ルータ

このうち、WEBサイトのURLでは、ホストでサーバーを指定することになります。ホスト名自体は自由に決められるのですが、一般的にインターネットの示す「www」という文字列が用いられます。ちなみに、wwwは、ワールドワイドウェブ(Word Wide Web)の略称です。

ただし、URLではホスト名を省略することが可能です。wwwを省略することでURLがスッキリするという利点もあることから、現実的には、wwwなしのURLがたびたび見受けられます。いずれを選択するかは、WEBサイトの運用者が決めることになります。

関連記事:URLのwwwありとなしの違いとは?SEOの関係を丁寧に解説

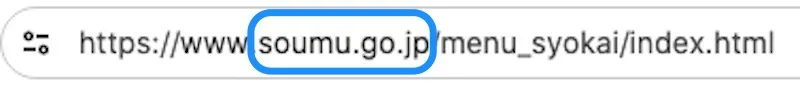

3:ドメイン

ドメイン(domain)とは、ホストと同様に、接続サーバーを指します。ただし、ホストと異なり、WEBサイトの中核的な役割を担います。そして、ドメイン名は、WEBサイトを表す文字列とすることが推奨されます。

関連記事:ドメインとは

ドメインは、次の3つから構成されます。

- サードレベルドメイン

- セカンドレベルドメイン

- トップレベルドメイン

このほか、サブドメインを設定する場合は、下記の要素が追加されます。

- サブドメイン(フォースレベルドメイン)

3-1:サードレベルドメイン(3LD)

サードレベルドメイン(Third Level Domain / 3LD)とは、ドメインのうち、右から3つ目に配置される要素のことです。ただし、セカンドレベルドメインを使用しない場合は、右から2つ目に配置されます。

サードレベルドメインは、サイト運用者が任意の文字列を決められます。そして、一般的には、WEBサイトを端的に示す文字列を表記します。たとえば、企業サイトであれば企業名が、メディアサイトであればメディア名が表記されます。

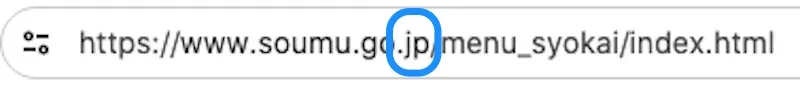

3-2:セカンドレベルドメイン(2LD)

セカンドレベルドメイン(Second Level Domain / 2LD)とは、トップレベルドメインの直下に置かれる要素を指します。そのため、右から2つ目に配置されます。ただし、セカンドレベルドメインを使用しないケースもあります。

セカンドレベルドメインは、トップレベルドメインと組み合わせて、属性型ドメインとしても扱われます。たとえば、トップレベルドメイン「.jp」に対して、セカンドレベルドメイン「.co」を併せて属性型ドメイン「.co.jp」として捉えられます。属性型jpドメインには、次のようなものがあります。

| ドメイン名 | 使用用途と取得条件 |

|---|---|

| .co.jp | 【使用用途】日本国内の企業用

【取得条件】日本国内の登記会社のみ |

| .ac.jp | 【使用用途】日本国内の教育機関用

【取得条件】日本国内の学校法人や職業訓練法人など |

| .go.jp | 【使用用途】日本国内の政府機関用

【取得条件】日本国内の政府機関のみ |

| .ne.jp | 【使用用途】日本国内のネットワークサービス用

【取得条件】日本国内のネットワークサービス提供者のみ |

3-3:トップレベルドメイン(TLD)

トップレベルドメイン(Top Level Domain / TLD)とは、ドメイン階層で最上位に位置するドメインのことです。そして、ドメインのうち、もっとも右側に配置されています。

トップレベルドメインを大別すると、分野別、国別の2つにわかれます。このうち、分野別トップレベルドメインで有名なものとしては、下記のようなものが挙げられます。

| TLD名 | 使用用途と取得条件 |

|---|---|

| .com | 【使用用途】商業組織用

【取得条件】なし |

| .net | 【使用用途】ネットワーク用

【取得条件】なし |

| .org | 【使用用途】非営利組織用

【取得条件】なし |

| .edu | 【使用用途】教育機関用

【取得条件】アメリカの教育機関のみ |

| .gov | 【使用用途】アメリカ政府機関用

【取得条件】アメリカの政府機関や組織のみ |

一方、国別トップレベルドメインには次のようなものがあります。

| TLD名 | 概要と取得条件 |

|---|---|

| .jp | 【使用用途】日本国内用

【取得条件】日本国内の居住者のみ |

| .us | 【使用用途】アメリカ用

【取得条件】アメリカの居住者のみ |

| .au | 【使用用途】オーストラリア用

【取得条件】オーストラリアの居住者のみ |

サブドメイン(フォースレベルドメイン)とは

サブドメインとは、メインドメインに対して、4つ目の要素を付与したドメインのことです。そのため、フォースレベルドメインとも呼ばれます。

関連記事:サブドメインの作り方は?メリットやデメリット、使い分け方など

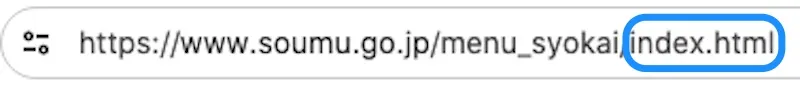

4:ディレクトリ

ディレクトリとは、ドメイン下に配置されるフォルダのことです。URLには、フォルダ名が表示されます。WEBサイトでは、ドメインのトップ階層に対して、サブディレクトリとも呼ばれます。

ディレクトリは、主に、WEBサイト内の情報を整理することを目的に利用されます。総務省のURLを例にすると、「menu_syokai」がディレクトリに該当します。総務省の場合は、「総務省の組織」を紹介するWEBページを「menu_syokai」というフォルダ内にまとめています。

関連記事:ディレクトリとは

5:ファイル

ここでいうファイルとは、ディレクトリやドメインのトップ階層に配置されるデータファイルのことです。そして、WEBページのURLの末尾を指し、別名でスラッグ(Slug)とも呼ばれます。

原則的に、スラッグにはHTML文書のファイル名が表示されます。ただし、スラッグは自由に設定できますので、任意の文字列に変更することが可能です。

関連記事:スラッグとは

URLとSEOの関係性について

URLは、少なからずSEOに影響を与えます。ただし、非常に微々たる効果といわれています。現実的には、URLによって検索順位が変化する可能性は低いと考えられます。

関連記事:Googleが推奨するURL構造とは?大量作成されたURLへの対策も解説

そのため、URLを決める際には、SEO効果を考慮するよりも、ユーザビリティを優先すべきです。具体的には、検索ユーザーにとってサイトやページをイメージしやすく、信頼性が高いURLを採用するといったことが挙げられます。たとえば、検索エンジンのリザルト画面には、スニペットと呼ばれるWEBページの情報が掲載されます。スニペットには、URLも掲載されますので、適切なURLを作っていると、検索ユーザーのクリック率を高める一要因となる可能性があります。

URLは直接的なSEO効果は極めて低いといわれているものの、適切なURLを生成することで、間接的にSEO効果を生む可能性があります。

URLの決め方

ビジネス目的でWEBサイトを制作する際は、一般的には、独自ドメインを取得することになります。独自ドメインとは、自分でゼロベースからURLの文字列を決めていくドメインのことです。独自ドメインを取得する際は、下記の3要素を考慮して決めていきます。

- トップレベルドメイン

- セカンドレベルドメイン

- サードレベルドメイン

トップレベルドメインとセカンドレベルドメインの決め方

トップレベルドメインとセカンドレベルドメインは、ともに、所属する国家や団体の種類などを表します。国内向けのWEBサイトを作成することを前提にすると、まずは、下記のようなトップレベルドメインを選択することになります。

| TLD名 | 選択する利点 |

|---|---|

| .jp | ・日本国内において信頼性が高い |

| .com | ・世界中で利用されていて信頼性がある

・取得や更新費用が安価 |

| .net | ・世界中で利用されていて信頼性がある

・取得や更新費用が安価 |

仮に、JPドメインを選択する場合、WEBサイト運用者の組織や団体の種類に基づいて、属性型JPドメインを選択することも可能です。属性型JPドメインは、JPドメインよりも信頼性が高いという利点があります。

| ドメイン名 | 選択する利点 |

|---|---|

| .co.jp | ・取得に一定の難易度があり信頼性が高い

・日本国内の登記会社のみ取得可 |

| .ac.jp | ・取得に一定の難易度があり信頼性が高い

・日本国内の学校法人などが取得可 |

| .ne.jp | ・取得に一定の難易度があり信頼性が高い

・日本国内のネットワークサービス提供事業者のみ取得可 |

サードレベルドメインの決め方

サードレベルドメインでは、任意の文字列を設定できます。ここには、一般的に企業名やメディア名、または商品サービス名を表記します。また、サイトのイメージが沸きやすいように、コンパクトな文字数に収めることも重要です。

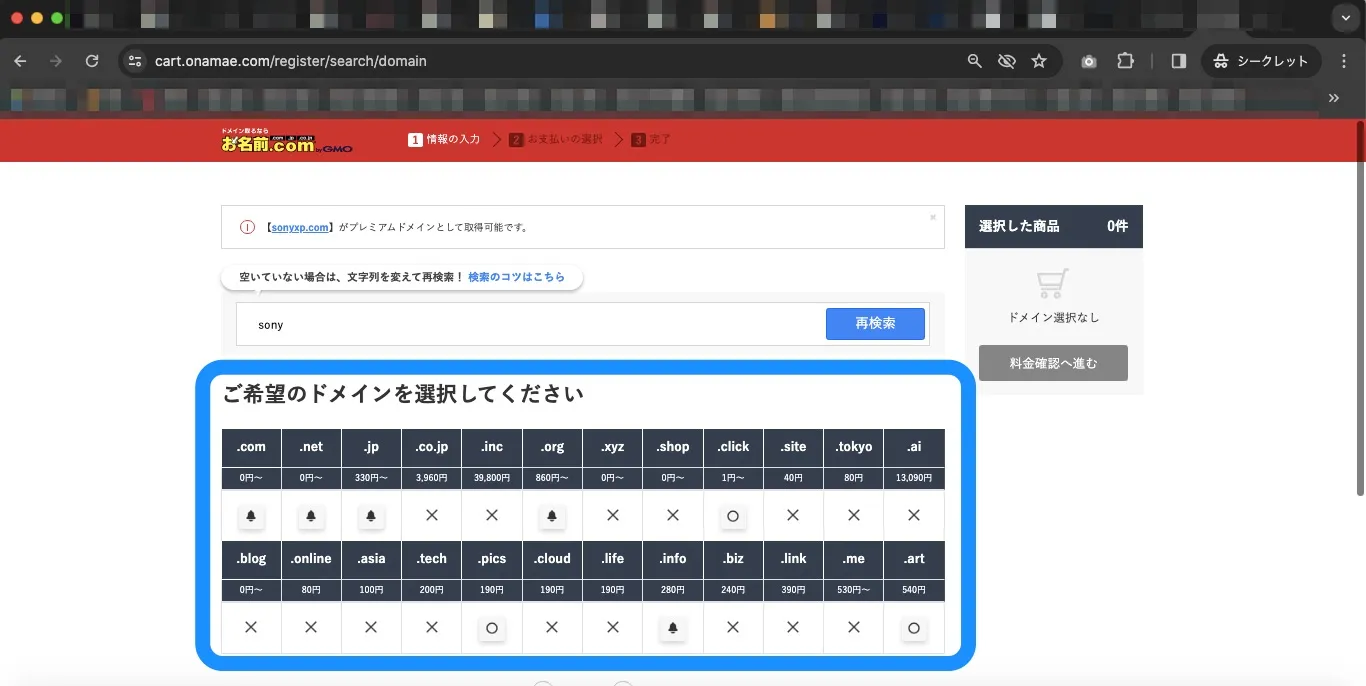

ただし、すでに使われている文字列は選択できません。たとえば、「sony」という文字列をサードレベルドメインに希望したとします。ただし、SONY社の企業サイトドメイン「sony.co.jp」をはじめ、すでに取得されているドメインは取得が不可能です。

引用:お名前.com

上記画像のとおり、「sony」の例では、「.click」「.pics」「.art」といったトップレベルドメインの場合に取得が可能です。

URLを決めるときの注意点

URLを決める際には、次のような点に注意してください。

- URLの変更は極力避ける

- 無意味な文字列を使用しない

- 大文字と小文字を区別する

- 日本語URLはリスクがある

URLの変更は極力避ける

WEBサイトやページのURLは、一度決めたあとに変更するべきではありません。とくに、ドメインは変更が利きませんので注意が必要です。

仮に、WEBページを作成して、記事公開したとします。このときにURLを変更すると、リンク切れを起こします。さらに、Google検索エンジンにインデックス登録されて、そのページが一定のアクセス数を稼いでいる状態の場合、Google検索エンジンのインデックスから外れてしまいます。つまり、SEO面で不利になってしまうということです。

関連記事:SEOとは

無意味な文字列を使用しない

URLに無意味な文字列を使用しないようにしてください。そもそも、WEBサイトを運営するにあたって、URLは次のような役割を担います。

- サイト訪問者にWEBサイトのイメージを与える

- サイト運用者がページ管理しやすくする

前者に関しては、とくに、サードレベルドメインの文字列が影響ます。たとえば、サイト訪問者が検索エンジンを経由して自社サイトに到達した。このとき、検索ユーザーは、検索結果に表示されるURLをみて、「○○社のサイト」といった具合に認知して、クリックするページを決定要因になることがあります。

後者は、主に末尾のページURLの部分を指します。この部分は、スラッグと呼ばれ、自由に文字列を変更できます。この文字列に対して、「ページテーマを記述する」、または「ナンバリングを記述する」といった具合に一定のルールを定めます。こうすることで、WEBページの管理に役立ちます。

大文字と小文字を区別する

URLでは、英字の大文字と小文字が区別されます。そのため、URLを決めるときも、いずれの方法で記述するのかのルールを設けるべきです。

一般的には、URLの文字列は小文字の英字と数字で構成されています。また、複数の英単語を利用するときは、「-(ハイフン)」を入れて区切りをつけると、ユーザーが認知しやすい文字列になります。逆に、大文字と小文字が入り混じったURLは、見にくくなります。また、URLを手打ちで入力する際にタイプミスを誘発するといったリスクがあります。

日本語URLはリスクがある

URLは、英字や数字だけでなく、日本語で記述することができます。ただし、日本語URLには、下記のようなリスクがあります。

- メールやチャットでURLを共有する際に文字化けする

- グローバル視点では、マイナーな文字列と認識される

そもそも、日本語でURLを記述することはできません。ブラウザ側でURLエンコードすることで、日本語が表示されて見えているにすぎません。そのため、メールやチャットでURLを共有するときにコピーアンドペーストすると、エンコード前のURLの文字列が表示されます。これが日本語URLが文字化けする原因です。

その一方で、日本語URLは、日本人にとってはサイトやページ内容の理解を助ける側面を持ちます。しかし、海外進出を視野に入れる場合は不適切といえます。

URLを変えたいときの対処法

どうしてもページURLを変える必要に迫られたら、リダイレクト設定を検討してください。

リダイレクト設定とは、WEBページの訪問者を別の新しいURLのWEBページに強制移動させる技術のことです。別名では、転送設定とも呼ばれます。通常は、WEBサイトの移転時などに利用されますのが、SEO上の都合でURLを変更したいときに使われることがあります。

ただし、リダイレクトを多用すると、検索エンジンや検索ユーザーが混乱する原因になることがありますので注意してください。

関連記事:リダイレクト(redirect)の意味とは?目的やSEOで必要な場面 / 設定方法を解説

URLパラメータについて

URLパラメータとは、ページURLの末尾に続く文字列のことです。そして、この文字列のことを変数と呼びます。URLパラメータには、以下の2つの種類があります。

- アクティブパラメータ

- パッシブパラメータ

アクティブパラメータ

アクティブパラメータは、WEBページ内の情報を検索や絞り込みで表示するときに使われます。通常では、WEBページを移動することでえられる情報が異なります。しかし、アクティブパラメータを利用することで、ページ遷移することなく、ページ内に表示される情報を変化させることができます。

たとえば、iタウンページというサイトを利用するとします。まず、iタウンページのトップページのURLは下記のとおりです。

https://itp.ne.jp/

そこで、iタウンページのサイトで東京都内の飲食店を探します。そのため、エリアを東京に指定して絞り込みをかけます。すると、URLは次のように表示されます。

https://itp.ne.jp/?area=13

このとき、URLに表示される「?area=13」が「エリアを東京に絞り込んだ」ことを表しています。

パッシブパラメータ

パッシブパラメータは、WEBページに対する流入元を計測する際などに利用されるパラメータです。よく使われる例としては、広告の効果測定を計測する例が挙げられます。

このとき、ページ末尾には、次のようなパラメータが付与されます。

| パラメータ | 意味 |

|---|---|

| ?utm_source= | 「=」以下が参照元であることを表す |

| ?utm_campaign= | 「=」以下が任意で設定したキャンペーンであることを表す |

URL末尾の「/(スラッシュ)」について

URL末尾の「/(スラッシュ)」のことをトレイリングスラッシュと呼びます。トレイリングスラッシュの有無によって、サーバー上では、次のように処理方法が変化します。

関連記事:トレイリングスラッシュとは?URL末尾のスラッシュのありとなしの違いとSEOへの影響を解説

トレイリングスラッシュありなしの事例

まず、トレイリングスラッシュありのURL見本は下記のとおりです。

https://www.switchitmaker2.com/seo/search-engine-optimization/

そして、トレイリングスラッシュがある場合、サーバー上では、下記のような指示が出されます。

- 「search-engine-optimization」フォルダ内の「index.html」ファイルを探す

続いて、トレイリングスラッシュなしの見本です。

https://www.switchitmaker2.com/seo/search-engine-optimization

トレイリングスラッシュがない場合は、サーバー上で次のように指示されます。

- 「search-engine-optimization」ファイルを探す

このとき、「search-engine-optimization」ファイルが見つからない場合は、サーバーは自動で「index.html」ファイルを探す指示に切り替えます。そのため、トレイリングスラッシュの有無関係なく、同じWEBページが表示される仕組みになっています。

URL正規化について

URL正規化とは、WEBサイト内にて、同じコンテンツ内容のページが複数あるときにURLを統一する作業のことです。

関連記事:ドメインやURL正規化の方法(リダイレクトやcanonicalカノニカル設定)と期待できるSEO効果を解説

たとえば、トレイリングスラッシュのように、URLが異なり、ページ内容が同じものが存在すると、Google検索エンジンに重複コンテンツと判断される可能性があります。内容が重複したページをURL正規化することで、SEO面でマイナス評価を避けることが可能です。具体的には、下記のようなURLを統一します。

- 「www」(ホスト)があるURLとないURL

- 「http」のURLと「https」のURL

- URLパラメータがあるURLとないURL

- パソコン向けURLとモバイル向けURL

- 末尾の「/(スラッシュ)」があるURLとないURL

URL正規化のやり方

URL正規化する方法は、下記のとおり2つあります。

- リダイレクト設定する

- cononicalタグを記述する

前者の場合は、正式に扱いたいURLに対して、もう1つのURLをリダイレクトする方法です。たとえば、「www」があるURLを「www」がないURLに正規化したいときは、「https://www.switchitmaker2.com/」を「https://switchitmaker2.com/」に転送設定します。

関連記事:リダイレクト(redirect)の意味とは?目的やSEOで必要な場面設定方法を解説

後者のcononical(カノニカル)タグとは、HTMLタグのことです。cononicalタグは、HTML文書のheadタグ内に記述することで設置できます。具体的には、下記コードをHTML文書のheadタグに埋め込むことになります。

<link rel="canonical" href="※正規化したいURLを記述する" />

関連記事:canonicalタグとは

関連記事:HTMLとは

短縮URLについて

短縮URLとは、URLの文字数を短く加工したものです。URLの文字総数を減らすことで、主に、仕事や作業上で扱いやすくすることを目的とします。

とくに、URLパラメータを含むと、URLが長くなる傾向にあります。そのため、短縮URLが利用されます。たとえば、都内で待ち合わせるときにGoogleマップの情報を共有するとします。このとき、チャットやメールで、下記のようなURLを送信することになります。

https://www.google.com/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%ACSEO%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC/@35.7321518,139.7332238,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60188d9ec0309465:0xcdb9f58fbb593c6a!4m6!3m5!1s0x60188d764910891d:0x670ae30584c9a328!8m2!3d35.7321518!4d139.7358041!16s%2Fg%2F11g01_t6sr?entry=ttu

しかし、このままでは、URLが長すぎてチャットやメール文を読みにくくしてしまいます。そこで、短縮URLを利用して、次のようにURLをコンパクトにします。

https://x.gd/KWGBm

URLの短縮方法 / URLをQRコードにする方法【無料ツール】

URLを短縮する際や、URLをQRコード化したいときは、変換ツールを利用します。いずれにも対応していて、かつ無料で利用できるツールは、下記のようなものがあります。

- Bitly

- TinyURL

Bitly(ビットリー)

引用:Bitly

Bitly(ビットリー)では、URL短縮やQRコード生成などのサービスが無料で提供されています。さらに、短縮URLがクリックされた回数を追跡する機能を有します。また、有料会員になると、短縮URLを編集できるなどの機能が追加されます。

なお、YoutubeやXといったSNSでリンク短縮機能が使われていますが、この機能にはBitlyのシステムが利用されています。

サービスURL:Bitly

TinyURL(タイニーURL)

引用:TinyURL

TinyURL(タイニーURL)は、アメリカ企業のTinyURL社が提供するURL短縮サービスです。同サービスには、有料プランと無料プランが用意されています。ただし、無料プランでも短縮URLを生成できます。さらに、QRコードの生成も可能です。

サービスURL:TinyURL

URLのよくある質問

URLに関する、よくある質問をまとめています。

Q:URLとはわかりやすく説明すると?

Answer)URLとは簡単にいうと、WEBページなどの場所を示す文字列、または住所のことです。

WEBページのデータは、サーバー(物理的な機器)内にテキストファイルとして置かれています。つまり、URLは、サーバー機器内に設置されたファイルの場所を指すということです。

Q:URLとは何の略ですか?

Answer)URLは、Uniform Resource Locator(ユニフォーム リソース アイデンティファイア)の略称です。

Q:URLとドメインの違いは?

Answer)URLは、httpから末尾に至る文字列の全体を指します。一方、ドメインは、WEB上の土地のようなもので、サイト運営者が保有する資産でもあります。つまり、ドメインとは、URLの一部の文字列ということです。

たとえば、「https://www.switchitmaker2.com/」というURLを分解すると、次のようにわけられます。

- https://www.:通信方法を指す

- com:ドメインを指す

ちなみに、ドメインの所有者は場合、WEBサイト運営のほか、Eメールのアドレスととしても利用できます。

Q:httpとhttpsの違いは?

Answer)httpsは、通信時に暗号化する機能を有することを表す文字列です。httpに対して、SSLと呼ばれる暗号化技術を用いることで、第三者によるハッキングを防ぐことが可能です。

URLがハッキングされると下記のような被害を受けます。

- WEBサイトが改竄される(外部からページを編集される、ウイルスを仕込まれるなど)

- 顧客情報を盗まれる(サイト会員者のパスワードやクレジットカード情報など)

そのため、WEBサイトの運用にあたり、SSLを導入することが推奨されています。

Q:URLのwwwの意味は?

Answer)wwwとは、インターネット上のコンテンツをつなぐ仕組みという意味を持ちます。そもそも、wwwは、Word Wide Webの略称でワールドワイドウェブと読みます。聞き馴染みのある言葉に言い換えると、略してWEBとも呼ばれます。

Q:URLエンコードとは何ですか?

Answer)URLエンコードとは、文字列のデータ形式を変換することです。たとえば、日本語URLのように、特殊文字を利用している場合は、URLエンコードが必要です。

Q:短縮URLは安全ですか?

Answer)短縮URLを生成すること自体に危険はありません。ただし、短縮URLをクリックする側は注意が必要です。短縮URLには、リンク先のアドレスが表示されません。この特徴を利用して、悪意あるWEBサイトに誘導する詐欺が発生しています。

まとめ

URLとは、WEBサイトやページの場所を示す文字列を指します。URLの構造は、ドメインなど5つの要素で成り立っています。さらに、末尾にURLパラメータやトレイリングスラッシュされるケースがあります。そして、こうして形成されるURLは、一般的には、数字や英字の小文字で記述されています。URLにはSEO効果があるものの、その影響は微々たるものとされています。そのため、URLは、ユーザーにとって便利か、またはページ管理をしやすいかといった切り口で決めてください。

URLとは、WEBサイトやページの場所を示す文字列を指します。URLの構造は、ドメインなど5つの要素で成り立っています。さらに、末尾にURLパラメータやトレイリングスラッシュされるケースがあります。そして、こうして形成されるURLは、一般的には、数字や英字の小文字で記述されています。URLにはSEO効果があるものの、その影響は微々たるものとされています。そのため、URLは、ユーザーにとって便利か、またはページ管理をしやすいかといった切り口で決めてください。