SEOで上位表示させるコンテンツを作る時にチェックすべき27項目

Google検索で上位表示させるためにはユーザーの求める”ユーザーにとって有益なコンテンツ”が必要です。しかし、単に記事を作成しただけでは上位表示は難しく、ユーザーファーストを意識するのであれば様々な点に注意しなければなりません。

SEOコンサルタントここではコンテンツを作る時にSEO対策でも上位表示するのに必要なチェックすべき27項目について解説いたします。SEO内部対策と外部対策です。初心者の方は、SEOライティングとは?執筆の手順や注意点などを詳しく解説も併せてチェックしてみてください。

SEOコンサルタントここではコンテンツを作る時にSEO対策でも上位表示するのに必要なチェックすべき27項目について解説いたします。SEO内部対策と外部対策です。初心者の方は、SEOライティングとは?執筆の手順や注意点などを詳しく解説も併せてチェックしてみてください。

上位表示に役立つSEO内部対策

SEO対策で、必ずやってほしいSEO内部対策部分を解説します。自分でもできるところなのでしっかり修正してください。

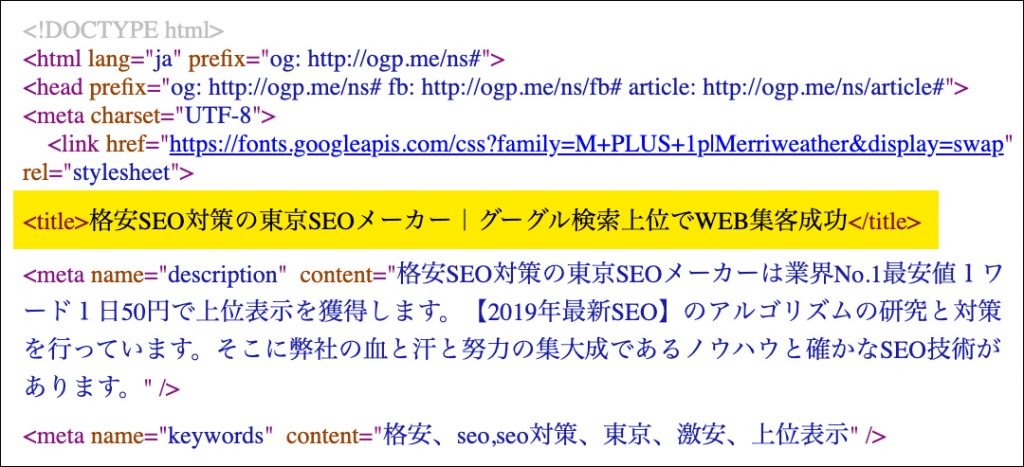

タイトル

タイトルは最大35文字以内が目安です。長いタイトルの場合には検索一覧結果では途中から切れてしまいます。キーワードは前の方に寄せて見えるようにしましょう。

また、タイトルは全ページユニークにする必要があります。同じタイトルがあった場合にはすぐに修正が必要です。全く同じタイトルのページがサイト内に2ページあった場合、コピーページと認識されてサイト評価が下がってしまいます。

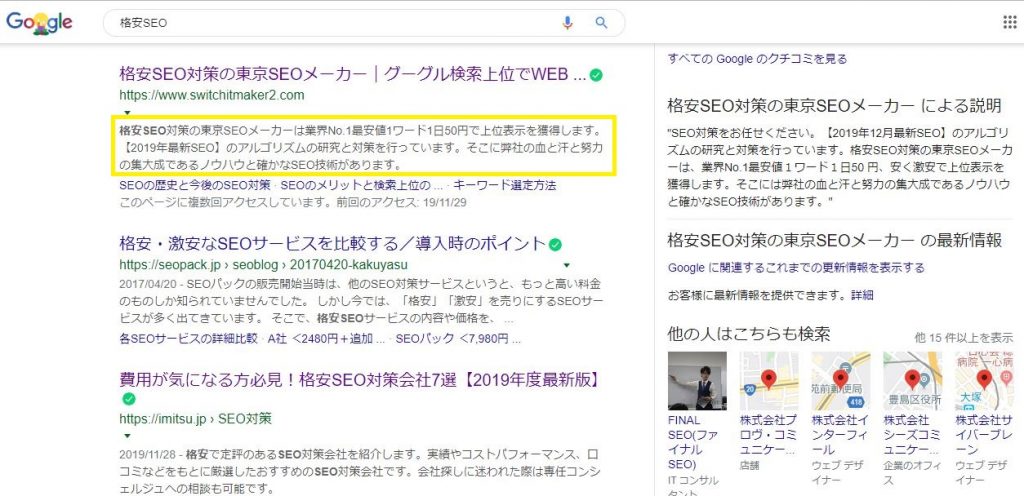

meta description(メタ ディスクリプション)

meta descriptionは検索一覧結果のタイトルの下に表示される文章です。ここにキーワードをたくさん入れると検索に引っかかってきます。また、適切な文章を入れることでクリック率向上が見込めます。

なお、設定した文章が使われず、Googleの判断により書き換えられることがありますので必ずしも自分の意図が反映されるわけではないことは覚えておきましょう。

meta descriptionもタイトル同様に全ページユニーク(オリジナル文章)で設定しましょう。ロボットはメタディスクリプションの文章がそのページを説明している文章だと認識します。

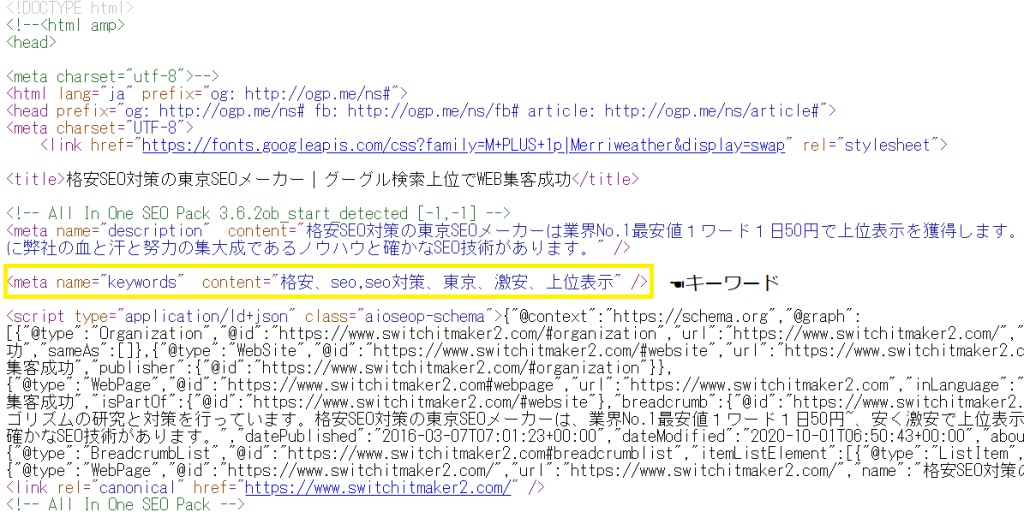

keywords

meta keywordsはGoogleに対してのSEO効果はありません(Googleが明言しています)。

しかし、SEO界隈の有志により2020年の時点でもSEO効果があるともいわれており、確かなことはわかっていませんが、心配でどうしてもメタ キーワードも設定したい方は必ず5語以下にしてください。

弊社は、無しで良いとサイト修正診断書では案内しています。

Googleは使っていなくてもBingやBaiduなどの他の検索エンジンへの対応やGoogleの仕様が将来的に変わることを理由に入れた方がよいと主張する方もいますし、入力することで自社が狙っているキーワードが競合にバレると危惧されている方もいます。

別の視点で、Word Pressの管理画面上で設定していると管理しやすいという意見もあります。設定は必須ではありませんが、SEO担当者として知識は持っておきましょう。

タグの最適化

HTMLタグを最適化することで直接的なSEO効果はあまりありません。しかし、最適化をすることでGoogleに正しく情報を受け渡すことができ、正統な評価を受けられるという可能性はあります。

良いコンテンツを作っても理解してもらえないのは悲しいことです。

最低限、タイトル・ディスクリプション・見出しの3つは抑えておいてください。YMYL以外のジャンルであればこれだけで検索上位が取れることもあります。

URL

URLは端的に記事を表現したものにしましょう。英数小文字半角で単語をハイフン(-)で繋げるのがGoogle推奨の方法です。単語の長さによりますが長くても3語~5語をハイフンで繋げる程度の長さにしましょう。

なお、日本語ドメイン、日本語スラッグなどを利用する方もいます。SEO的にはどちらでも問題ありませんが、コピーした時にピュニコードと呼ばれる特殊な表記法に変わってしまい、視認性が非常に悪いためお勧めしません。

アイキャッチ画像

アイキャッチ画像は必須ではありません。しかし、SNSで拡散される際に利用されること、Google discoveryに利用されること、内部リンクに利用されることがあることなどを鑑みて設置するかどうかを判断しましょう。

ECサイトなどでは、画像検索に画像を表示したいために、画像を多用しているサイトも多くあります。設置できるのであれば設置しといた方が無難でしょう。

ファーストビュー

ファーストビューとは、ユーザーがサイトに訪れて最初にスクロール無しで目に入るサイトの上の部分です。ファーストビューに何を表示させるのかは重要です。トップページであればメインビジュアルを見せることでブランドの表示や訴求効果があるでしょう。下層ページではコンバージョンを促す文言やボタン、リンクを見せたり、タイトル、リード文などを見せることで記事を読むかどうかを判断させることが求められます。

リード文

下層ページのリード文は読了率に影響します。必ずキーワードを入れて、悩みや解決方法を端的に表現することでユーザーに「自分はこの記事を読むべき」という認識をさせるようにしましょう。不適切なリード文を入れてしまうと離脱に繋がります。直帰率が上がる原因ともなります。

目次

記事の目次にはSEO効果があるといわれています。SERPs(検索結果)にも見出しが表示され、クリックを促すこともできますので設置を推奨します。ただし、短い記事やページによっては不要なこともありますので、ユーザー視点で必要かどうかを判断してください。

見出し(h1、h2、h3・・・)

見出しの重要性は以前よりも落ちましたが、依然として検索エンジンがページを理解することを助けます。h1にキーワードを含めるのはもちろんですが、h2以降にもキーワードや関連語を意識しましょう。ただし、やりすぎは禁物ですし、h2以降には必須とは言い切れません。h1タグは対策キーワードをタイトルと違った言い回しにして文章を構築すると良いです。見出しは入れ子になっている必要があり、h2の次はh3、その次はh4と使ってください。いきなりh3から始まったり、入れ子になっていなかったりするのは検索エンジンにやさしくありません。また、見出しで記事の概要が分かるようにしましょう。

SEO外部対策

競合サイトの強さによっては外部リンクの数や質が検索上位のための必須条件であることもあります。それくらい外部リンクは重要です。

しかし、関連するサイトからのリンクでなければ効果は薄く、単に数が多ければよいというものでもありません。「すばらしい」では足りないを意識したコンテンツを作ることで被リンクを獲得することもできますが、やはり自身から積極的に情報を発信することでリンクを集めることにつながります。

- プレスリリース

- サテライトサイト

- SNSでの情報発信

- リンク依頼

プレスリリース

企業サイトでは定期的にプレスリリースを出すところがあります。プレスリリースを出すことでニュースや各種メディアにアピールできますし、プレスリリースそのものが被リンクになります。プレスリリースのリンクにはSEO効果がないものがほとんどですがサイテーション効果はありますし、自身から情報発信をすることでリンクを獲得できることもあります。

サテライトサイト

自演リンクにSEO効果はありませんが、関連する自社サービスのサイトや特化サイトを作ってそこからリンクを貼ることは自然な行為です。わざわざ一から作る労力を考えると労力と効果が見合わないことも多いのですが、既にあるサイトがあるのであればリンクをすることでサテライトサイトとして活用できます。

SNSでの情報発信

SEOには効果が出るまでに時間がかかるのが普通です。効果が出るまでの期間は難易度や対策内容によりさまざまですが、1か月、3か月、6か月、1年と徐々に効果が出るのが一般的です。対してSNSを使うことでサイト公開初日からアクセスを集めることができることもあり、コンテンツを追加しながらSNSで情報発信をしていくことで結果的にリンクが集まることがあります。

リンク依頼

単にリンクをしてほしいと依頼をしてもリンクをしてくれることはほとんどありません。しかし、連絡の手法を変えることで実際にリンクをしてくれることはあります。

上位表示に効果的なコンテンツの作り方

SEO対策の世界では、”contents is king”といわれます。これは将来的にも変わらないと考えられます。競合と比較して必要項目は十分に網羅されているか、内容は正しいか、文章量は適切かを考えましょう。

最重要なポイントは検索意図と合っているかどうかです。タイトルと内容が乖離(かいり)していてはユーザーは離脱しますし、良いページ評価は受けません。他にも次のような点はチェックしてください。

- 文章はオリジナルか

- 1ページ1キーワードの対策になっているか

- 同じキーワードで対策している別ページはないか

- 主語述語は明確か

- 関連ページへのリンクはあるか

文章がオリジナルであることは必須です。他所からのコピーは著作権的にも倫理的にも問題ですがSEO的にも大問題です。そして、基本的には1つページでは1キーワードを対策するようにしてください。結果的に複数のキーワードで取れることはありますが、検索意図を考えてコンテンツを作ることを考えれば狙ってやるべきではありません。

サイトが大きくなってくると同じようなページが複数できることがあります。

この場合、評価分散をされてしまう可能性がありますので、同じようなことを書いているのであれば統合するか、片方を削除するか、片方をnoindexするか考えるべきでしょう。

SEOライティングの話になりますが主語と述語は不自然ではない程度に明記することをお勧めします。

ユーザーのための記事とは評価するのは検索エンジンです。検索エンジンにやさしくすることでSEO効果が見込めますし、文章は小学校5年生(10歳前後)でもわかるようにしようといわれていますので、主述をはっきりさせることはプラスに作用します。

また、コンテンツを読ませるうえでユーザーに疑問や追加の欲求などができると想定される場合には適切なコンテンツへのリンクを作ることで回遊率とユーザー体験の向上が見込めます。

キーワード選定

SEOで上位表示を取る場合、ある意味でもっとも重要になるのがキーワードの選定です。企業担当者であれば会社から対策キーワードが指定されることも多いですが、ある程度の裁量権がある場合には必ずキーワード選定を入念に行ってください。

選んだキーワードによっては難易度が高すぎて上位表示するまでに時間がかかったり、そもそもの上位表示が難しかったりすることがあるからです。上位表示するためにキーワードを選ぶ場合には次の3つに注意してください。

- 検索ニーズ、検索ボリュームはあるか?

- 発展性・将来性・話題性はあるか?

- クエリタイプは何か?

検索ニーズ、検索ボリュームはあるか

検索ニーズは検索ボリュームから推測することができます。Google広告のキーワードプランナーを使うことで過去1年の月間検索件数がわかりますので、ニーズがあるキーワードなのかどうかがわかります。

もし調査の結果、ニーズがないと判断された場合には別のキーワードで戦うことをお勧めします。ニッチなジャンルで戦うという戦略そのものは正しいですが、ニーズがないジャンルで戦って上位表示をしてもほとんど意味はありません。

発展性・将来性・話題性はあるか

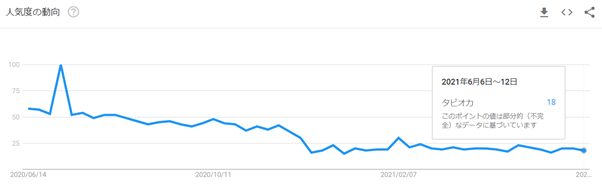

検索ニーズがあったとして、それが将来的にも続くのかという点も重要です。検索ボリュームは過去1年の結果から出た数値ですので発展性、将来性、話題性があるかどうかは別問題です。

過去1年で需要があったとしても将来的に需要があるとは限りません。上図はGoogleトレンドで「タピオカ」を調査した結果です。2020年7月をピークに検索需要が大きく落ちていることがわかります。

タピオカという言葉の需要は今後もありますが、一時的に伸びたからといって今後も伸び続けるとは限らない一例です。

クエリタイプは何か

実際に決めたキーワードを検索してみて、検索上位がどのようなものかを目視で確認することは必ず行ってください。キーワードによっては上位表示が難しいクエリがあるからです。

例えば、検索上位がツールだけで埋まっている場合、企業公式サイトだけで埋まっている場合、通販サイトだけで埋まっているなどであれば戦うジャンルが間違っている可能性が高く、反対に個人ブログや解説系記事が多い場合(インフォーメーショナルクエリ)であれば戦える可能性が高いです。

>> 検索クエリとは?Query(クエリ)の意味やSEOでの重要性や使い方など解説

共起語

メインとなるキーワードで対策するのはもちろんですが、そのキーワードの共起語が何であるかを事前に調査し、自然に盛り込むようにしましょう。SERPsに出てくる関連するキーワードやサジェストなども可能な限り、網羅することでSEO効果が見込めます。

KWの設置位置

キーワードはなるべく近くに使うべきといわれています。例えば、「〇〇 必要書類」のような2語の複合ワードで対策する場合には〇〇と必要書類は文章の中で近くで使いましょう。

※前提になるのは自然な文章です。やりすぎは禁物。

独自データ

可能であれば自社で持っている独自データ(統計データや調査データ)などを使って記事を書きましょう。競合の記事をまとめただけでは記事の独自性が低く、評価されづらいことがよくあります。

独自データがあれば積極的に出すようにし、ない場合には権威性のあるサイトから引用し、発リンクをすると良いでしょう。

ページ内リンク数

ページ内にはリンクが必ずあるはずです。このリンク数は適切かどうかは判断が必要です。多ければよい、少なければよいというわけではありませんが、あまりにも少なすぎは良くありません。

Googleは適切な内部リンクの数として、「ユーザーにとって適切な」数が必要とし、多い場合でも「100件」程度であれば全く問題ないと発信しています。

あまりにも内部リンクが多いとページ評価が分散してしまいますが、関連しているなら多ければ多いほど良いというデータもあります。

情報の鮮度

古い情報に価値がないとは言いません。例えば、「2000年のヒットチャート」が狙ったキーワードなら古くてまったく問題ありません。しかし、多くの場合では最新情報が求められます。情報の鮮度が悪くなっていると感じたら修正することで上位表示が狙えます。

内部リンク

内部リンクは非常に重要な対策方法です。上階層、下階層、関連する同じ階層の別の記事への移動はスムーズに行える必要がありますし、カテゴリが違っていても関連するページがあれば積極的にリンクしましょう。

リンクの際にはテキストリンクにしてキーワードを含めることが望ましいですが、画像リンクになっている場合にはalt属性を設定しましょう。また、過剰なキーワード詰め込みもやめましょう。弊社では、内部リンクの構築のノウハウがあり独自の構築指示を致します。

動画の設置

動画の設置にはSEO効果があるともいわれています。これは動画を置いたことが良かったのではなく、動画を見るユーザーが増えることで滞在時間が増え、これがユーザー体験として良いと評価されているかと思います。

動画を設置して、その動画の解説や文字起こしコンテンツなどを入れることで更にユーザー体験を向上させることができることがあります。

CVボタン

サイトには何かしらのコンバージョンポイントがあるはずです。CVボタンはコンテンツの上部なのか、下部なのか、記事内ないのか、常時表示なのか、ポップアップなのか、モバイルではどうするべきなのかなど検討すべきことは山ほどあります。上級WEB解析士によるサイト分析で洗い出すことが可能です。

価値の低いページ

価値の低いページを特定して統合、削除、noindexすることでSEO効果が見込めます。ただし、何をもって価値の低いページと判断するかは難しいところです。ページオーゾリティやコンテンツの中身を弊社がお調べして判断することは可能です。

PV数が少なくても価値があるページであれば導線を改善することでPV向上がありえますし、その記事のPVが少なくても存在することそのものが全体の引き上げに繋がっていることがあります。

特殊文字

環境依存文字を使っている場合には避け、html特殊文字を使うようにしましょう。環境依存文字は自分は見ることができてもユーザーには見えないということが起こりえます。ユーザー体験を考慮すべきでしょう。

ページ更新

新規ページを作ったり、ページを書き換えた場合にはインデックス登録をリクエストしましょう。ある程度サイトが大きくなるとGoogleBotも頻繁に見に来るようになりますが、特にオープン当初はインデックスを早めるためにも積極的に活用しましょう。

以前はWEB master toolにFetcs asという機能がありましたが、現在ではGSC(Google Search Console)のURL検査という機能に変わりました。GSCには必ず登録しましょう。

以上、これからサイトコンテンツを作る時にチェックすべき項目を抜粋しました。参考にしてください。

また、一度弊社のサイト内部修正診断書の発注をご検討ください。そこに、ここでは取り上げていないSEO対策で順位が上がるコンテンツの作り方と内部リンク構築の仕方のマル秘情報がありますのでご検討ください。