E-E-A-Tとは?経験・専門性・権威性・信頼性を高める対策など解説

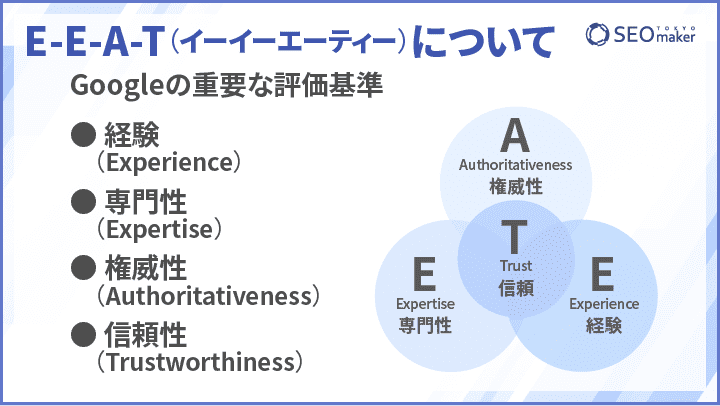

E-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)は、WEBサイトやコンテンツの信頼性を測るSEOのランキングにおける重要な指標です。Googleが重視するこの4つの要素は、まさにユーザーがコンテンツに求めることそのものです。

そのため、ユーザーファーストを目指すWEB担当者にとって、E-E-A-TはWEBサイトの運営指標にもなります。実際、Googleが提供する、WEBサイト管理者向けのサポートコンテンツ『Google検索セントラル』などでも、各ページで再三、E-E-A-Tが話題として取りあげられています。

そこで本記事では、E-E-A-Tの各要素が何を意味するのか、そしてそれらを高めるための具体的な方法などについて解説します。

そこで本記事では、E-E-A-Tの各要素が何を意味するのか、そしてそれらを高めるための具体的な方法などについて解説します。

目次

E-E-A-Tとは?

E-E-A-Tは、Experience(経験)Expertise(専門性)Authoritativeness(権威性)Trustworthiness(信頼性)の略で、Googleが良質なサイトかどうかを判断するための重要な評価基準です。E-E-A-Tの各要素がどのようなものか、以下に解説します。

参考ページ:What does E-E-A-T mean in SEO? – MOZ

経験

経験は、コンテンツが制作者の実体験に基づいているかを評価する基準です。例えば、自動車修理メーカーを営んでいるコンテンツ執筆者が、日常でえた経験を元に、車のメンテナンス方法についてアドバイスした写真やテキストを公開すれば、それは「経験がある」と評価されやすくなります。

専門性

専門性は、制作者がその分野において深い知識やスキルを持っているかを評価する基準です。例えば、NISA(個人投資家のための税制優遇制度)や確定拠出年金(iDeco)について解説しているのがファイナンシャルプランナーであれば、それは一定の専門性があると評価されます。

権威性

権威性は、WEBサイトの権威を評価する要素です。例えば、WEBサイトが大学や研究機関など、信頼できる情報源から制作されていれば、一定の権威性があるといえます。あるいは、コンテンツ制作者が、特定の国家資格を持っている場合、権威性のある人物と評価されます。

信頼性

信頼性は、経験や専門性、権威性を十分に満たした情報提供をしている場合や、WEBサイトとして安全であるかなどが評価されます。例えば、WEBサイト自体のセキュリティ体制が万全であれば、信頼性の評価にプラスの影響を及ぼします。

E-E-A-Tの理解を深めるのに役立つ情報源

ここでは、より詳しくE-E-A-Tについて理解を深めたい場合に役立ついくつかの情報源をお伝えします。

品質の高いWEBサイト

Googleは、検索結果を評価する人材を雇用しており、彼らのことを検索品質評価者と呼んでいます。推定、数万人程度いるといわれており日夜、検索結果の向上に努めています。

Googleは彼らに検索結果の品質を評価する際の基準を伝えており、それが『検索品質評価ガイドライン』です。いわばGoogleの内部資料のようなものですが、英語版のみ一般公開されています。

この資料には、すべてのWEBサイトにおいてE-E-A-Tが重要であることを伝えたり、Googleがどのようなページを高く評価するのかなどについて記載しています。

参考ページ:検索品質評価ガイドライン – Google

各要素の重要性やランキングへの影響

検索結果にE-E-A-Tがどう影響するのか、あるいは各要素の重要性について解説したものが『有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成』ページです。

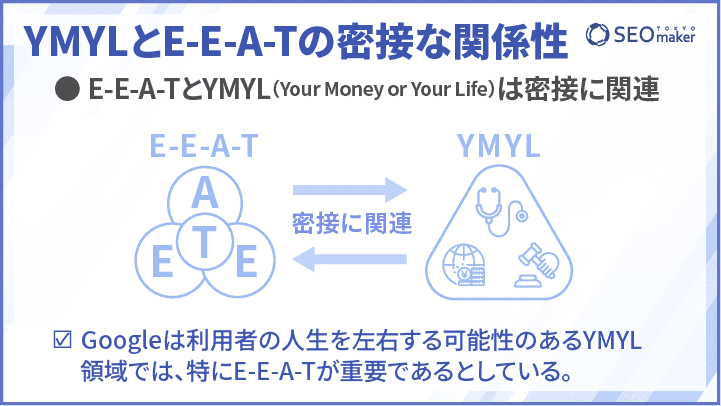

ここでは、E-E-A-Tが直接ランキングに影響しないと伝えています。しかし、人の健康や安全に関わるYMYLと呼ぶ分野においては、E-E-A-Tを重視するとも書かれています。ハッキリしない表現ですが、業界・分野ごとに、このE-E-A-Tの重みが変わってくると推測されます。

また、E-E-A-Tにおいてもっとも重要なのは信頼であると同時に、すべての要素が優れている必要がないことも伝えています。

例えば、観光地を案内するコンテンツにおいては、権威性のある観光学の教授が学術的に解説したものよりも、実際に現地に行ったことのある人や、地元の観光局・観光課が生の情報を伝えた方がコンテンツの質が高く評価される可能性があります。

一方、生命保険の選択方法について解説した記事であれば、一般人が個人的な経験で書いたコンテンツよりも、保険会社やファイナンシャルプランナーなどの専門性や権威性の高い人物が書いたコンテンツの方が望ましいはずです。つまり、検索キーワード、業界・業種によってE-E-A-Tのどこに重みが置かれるのかは、ケースバイケースということです。

参考ページ:有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成 – Google検索セントラル

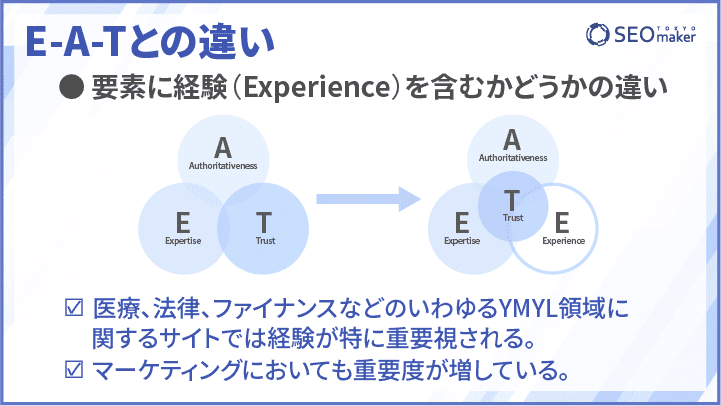

経験(Experience)について

2022年12月以前は、E-E-A-TではなくE-A-Tでした。この時期に新しい評価基準として経験(Experience)が追加されたのです。その点について詳しく解説したのが『品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加』ページです。

例えば、ある本の評価を知りたいとユーザーが思い検索すれば、その読者の生の声が掲載されたコンテンツが検索結果に表示してほしいと期待するものです。

このように検索キーワードやジャンルによって、経験が重視されることになります。こういった新しい品質評価基準が加えられたことについて解説しています。

参考ページ:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加 – Google検索セントラル

WEBサイト運営者がE-E-A-Tに取り組むべき理由

WEBサイト運営者が、E-E-A-Tに取り組むべき理由は、検索ユーザーに上質な情報を届けるためです。ユーザーはどんな情報でも満足するわけではなく、信頼性が高く、専門性に基づいた経験豊富な情報を求めています。それを提供することが検索エンジンGoogleの役割であり、私達WEB運営者の務めです。

また、E-E-A-Tを高めるためのアクションは、一般的に時間がかかります。今日取り組んだとしても、数日で結果がでるとは限りません。そのため、WEBサイト運営者は1日も早く取り組むべきです。中長期的視点で取り組むことでE-E-A-Tの各要素を高めることができ、結果としてユーザーからも支持されるWEBサイトに成長します。

E-E-A-Tを高めるのための対策

ここでは、自社サイトのE-E-A-Tを向上させるために、どのようなアクションをとれば良いのか解説します。各評価基準ごとにお伝えしますので、下記のポイントを守って取り組んでください。

経験を高める方法

記事の執筆者が経験豊富であることが求められます。通常、コンテンツの中で「経験」を高めるためには、次の2つのポイントに注意してください。

実例の紹介

コンテンツの中で経験を示すのに有効なのが実例です。執筆者が担当した事例やケーススタディを分かりやすく紹介することで、ユーザーは状況をイメージしやすくなり、理解が深まります。

具体例としては、リクルートマーケティングパートナーズが運営する『スタディサプリ』の利用者体験ページが挙げられます。このページでは、学生がスタディサプリをどのように利用して、成績アップを果たしたかといったことが、動画などを交えて語られています。

参考ページ:スタディサプリ

経験者ならではの意見

経験者ならではの意見・見解・知識も伝えるようにしてください。経験者は通常、自身の経験から、特定分野について深い洞察や実践的な知見をえているものです。こういった独自の分析や洞察、意見などを伝えることでコンテンツの価値が向上します。

具体例としては、世界最大級の旅行情報サイト『トリップアドバイザー』を挙げることができます。このWEBサイトでは、実際に現地の観光地に行ったことがあるユーザーによる口コミが8億件以上投稿されています。

参考ページ:Tripadvisor

専門性を高める方法

専門性を高めることは、サイトの信頼性を勝ち取るうえでも必須要素といえます。専門性を高めるための具体策としては、次の3つのポイントに注目してください。

コンテンツを特定領域に特化

自社WEBサイトで公開するコンテンツを特定分野に絞って公開するようにしてください。例えば、自社が自転車販売業を営んでいると仮定します。この場合、「初めての自転車選び」や「通学自転車ガイド」などのコンテンツを公開することは、WEBサイトのテーマに沿っているので適しています。

一方、スピリチュアルなテーマについて書いたコンテンツを自転車販売業のWEBサイトに公開することはテーマから逸脱しているため、専門性が低下します。このように、WEBサイトのコンテンツを特定の領域に特化させ、専門性を高めることが必要です

専門的な助言・ガイダンス

専門家ならではの助言やガイダンスといったものは、一般ユーザーにとって貴重な価値があるため、専門性の評価も高まります。

実際、大型自転車専門店「サイクルベースあさひ」では『キッズサイクルスタイルガイド』というタイトルで、子供が初めて自転車を選ぶ際にどのようなことに注意すれば良いのかを詳しく解説したページを公開し、人気記事となっています。

参考ページ:サイクルベースあさひ

一次情報の公開

専門家へのインタビューや自社で集計したアンケート結果などの一次情報を元にしたオリジナリティの高い情報を提供することができれば、専門性が高いといえます。

例えば、一般財団法人全宅連住宅金融支援機構のWEBサイトでは、不動産に関するさまざまなアンケート結果や調査データを公開しています。このように、専門機関や専門家による独自調査に基づくコンテンツは、信頼性を高める効果があります。

参考ページ:一般財団法人全宅連住宅金融支援機構

権威性を高める方法

権威性を高めるためには、次の2つのポイントが重要です。

運営者情報の公開

権威性を高めるには、WEBサイトに運営会社名を公開することが推奨されます。下記の画像は東京SEOメーカーの会社情報ページですが、会社住所や電話番号はもちろん、顔写真なども掲載しています。

参考ページ:東京SEOメーカー会社情報

また、YMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる、ユーザーの健康や財産、お金など、人生に直接影響を与える可能性のある分野では、コンテンツ著者の権威性も重視されます。

例えば、医療関連の記事では監修した医師の名前を記載する必要がありますし、不動産に関する記事では宅地建物取引士の名前などを記載するなどのことが考えられます。

被リンクやサイテーションの獲得

WEBサイトや記事への被リンク(他のサイトからのリンク)やサイテーション(引用)の獲得は、権威性を高めることができます。特に、公共機関、研究機関、教育機関、ニュースメディアなど、ドメインパワーの強い権威あるWEBサイトからの被リンクは効果が高いです。

参考ページ:被リンクとは?概要や獲得するテクニックを紹介

例えば、下記は東京SEOメーカーが宮崎日日新聞のドリームニュースで紹介されたものです。

参考ページ:宮崎日日新聞ドリームニュース

信頼性を高める方法

信頼性を高めるためには、次の3つのポイントが重要です。

Googleビジネスプロフィールの活用

Googleビジネスプロフィールに自社ビジネスを掲載することが、信頼性向上にある程度、効果があります。Googleビジネスプロフィールを通じて、企業の基本情報や営業時間、口コミなどを公開することで、ユーザーからの信頼感を高めてください。

下記の画像は、東京SEOメーカーのGoogleビジネスプロフィールです。

関連記事: Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)とは?集客ツールとしてのメリットや登録方法などを解説

情報の正当性を担保する

WEBサイトの信頼性を高めるためには、提供する情報の正確性と正当性を確保することが必須です。例えば、記事では自社の意見だけを伝えるのではなく、なぜそれが正しいといえるのかという根拠を示しながら、伝えることが必要です。

下記の画像は東京SEOメーカーのコンテンツ記事ですが、学術サイトから根拠・証拠を提示しています。

編集ポリシーの公開

WEBサイトの編集ポリシーを公開することも、信頼性を高めるのに役立ちます。編集ポリシーとは、メディアの目的や方針、コンテンツの作成基準や編集プロセスなどが明記されたものです。

E-E-A-Tについてよくある質問(Q&A)

E-E-A-Tについてよくある質問について入門者でも理解できるよう、できる限り簡単に解説します。 また参考ページも記載しておきますので、より詳しい情報を求める場合はそちらのページを確認してください。

Q: SSLに対応することは信頼性向上に役立ちますか?

Answer)SSL対応(https化)することで、WEBサイトの信頼性を高めることができます。SSL対応とは、ユーザーとサーバー間の通信を暗号化するもので、情報の盗聴や改ざんを防ぐことができます。このため、サイト訪問者はSSL化されたWEBサイトであれば、安心して利用することができます。これは結果として、サイトの信頼性向上に役立ちます。

参考ページ:HTTPS(SSL化)とは?設定方法とサイトのSSL化について解説

Q:自社に専門家がいない場合、権威性や専門性を高めるには?

Answer)監修の活用を検討してください。つまり、専門家に自社の記事をチェックしてもらい、記事の品質を向上させるということです。例えば、医療関連の記事を監修してくれる医師や、法律に関する記事を弁護士に確認してもらうなどです。こういった、情報の正確さが担保されていると、ユーザーからの信頼向上に役立ちます。

参考ページ:記事監修とは?費用・相場から、効果を高める監修者選びのポイントまで解説

Q:リライトすることは信頼性向上に役立ちますか?

Answer)記事に最新の情報を反映すれば、信頼性を高めることに役立ちます。逆に古い情報を掲載したままだと、ユーザーを混乱させることになるため、信頼性が下がると考えられます。

参考ページ:記事のリライトとSEOの関係性は?正しいリライト手順を解説

Q:記事の編集ポリシーに何を記載すべき?

Answer)記事の編集ポリシーには、WEBサイトがどのような基準や方針に基づいてコンテンツを作成、編集、公開しているかを明記します。具体的には、記事の作成や編集に関わるスタッフの資格や選定基準、情報の正確性を確保するための検証プロセス、ユーザーから訂正要求があった場合の対応方法などを記載します。このように、編集ポリシーを記載することで、透明性や信頼性を確保することができます。

まとめ

WEB運営者はユーザーが安心して使用できるWEBサイトを構築するためにも、EEATに注目してください。信頼性や専門性、権威性などは、まさにユーザーがWEBサイトに求めている重要な要素であり、そのようなサイトは価値が高いとGoogleにも認識されやすいです。また、EEATはGoogleのランキングに直接的な影響はないとされていますが、サイトの品質評価には関わっており、検索順位に間接的な影響を与える可能性があります。そのため、自社のWEBサイトを中長期的に安定させ、ユーザーに信頼されるサイトを目指す場合は、EEATを意識したコンテンツ作成やサイト運営に取り組むことが重要です。この記事を参考に、専門性や経験を高め、信頼性を確保し、権威性を強化する取り組みを早速始めてください。

WEB運営者はユーザーが安心して使用できるWEBサイトを構築するためにも、EEATに注目してください。信頼性や専門性、権威性などは、まさにユーザーがWEBサイトに求めている重要な要素であり、そのようなサイトは価値が高いとGoogleにも認識されやすいです。また、EEATはGoogleのランキングに直接的な影響はないとされていますが、サイトの品質評価には関わっており、検索順位に間接的な影響を与える可能性があります。そのため、自社のWEBサイトを中長期的に安定させ、ユーザーに信頼されるサイトを目指す場合は、EEATを意識したコンテンツ作成やサイト運営に取り組むことが重要です。この記事を参考に、専門性や経験を高め、信頼性を確保し、権威性を強化する取り組みを早速始めてください。