3C分析とは?基本事項や具体的な分析手順、注意点などを詳しく解説

マーケティング戦略を練るにあたって「3C分析」という言葉を一度は聞いたことがあると思います。具体的に3C分析はどのようなことをするのか、またその目的は何でしょうか?

マーケティング戦略を練るにあたって「3C分析」という言葉を一度は聞いたことがあると思います。具体的に3C分析はどのようなことをするのか、またその目的は何でしょうか?

この記事では、3C分析の内容や目的、具体的な手順などを紹介します。また3C分析と組み合わせて使いたい「SWOT分析」についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

この記事では、3C分析の内容や目的、具体的な手順などを紹介します。また3C分析と組み合わせて使いたい「SWOT分析」についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

3C分析とは?

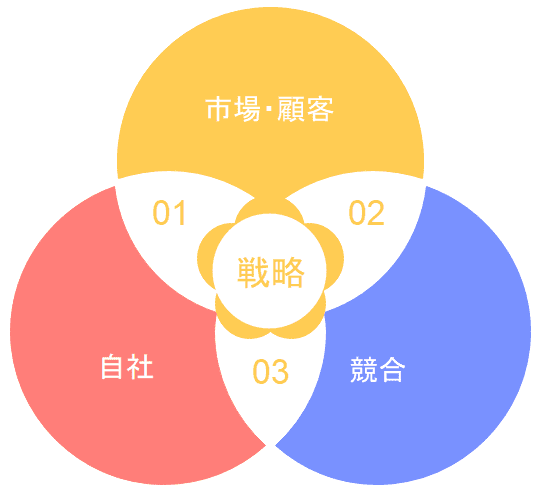

3C分析とは、日本のコンサルタントである大前研一氏が1982年に『The Mind of the Strategist: The Art of Japanese Business』という著書の中で考案した、市場分析のためのフレームワークです。

ターゲットとする市場のステークホルダー(利害関係者)の観点から、事業環境を分析します。3C分析の「C」とは、次の3つの事業環境の頭文字を取ったものです。

<3C分析で分析する3つの事業環境>

Company(自社)

Customer(市場・顧客)

Competitor(競合)

各「C」について詳しく解説します。

参考ページ: 3C Analysis Business Model In A Nutshell

Company(自社)

Company(自社)とは、自社についての分析です。敵を知る前に、まずは自社製品の強みや資本力などを確認します。

<Company(自社)での分析内容>

- 自社の売上や利益、シェアなど

- 自社の戦略や事業

- 自社製品の強み・弱み

- 自社製品の顧客満足度

- 資本や人材などのリソース

- 自社だからこそ提供できる顧客価値 など

このようにCompanyへの分析を深めることで競合会社との差別化が明確になり、自社だからこそ提供できる顧客価値が生まれます。

自社の強みを追求することで「安くしないと売れない」という価格競争から脱却でき、企業の疲弊を防ぐことにもつながります。

Customer(市場・顧客)

Customer(市場・顧客)では、自社がターゲットとする業界や顧客について分析します。

<Customer(市場・顧客)での分析内容>

- 業界の市場規模や今後の成長性

- 業界の構造

- 世の中のトレンド

- 顧客データ(年齢層や性別、趣味嗜好など)

- 顧客のニーズ

- 現状、くみ取れていない顧客のニーズ など

このようにCustomerの分析では、自社が戦う戦場の理解を深めます。これから自社で新商品を売りたいと考えていても、業界にニーズがなければ当然売れません。顧客が求めるニーズに、最適な形で届けるためにCustomer分析が必要です。

Competitor(競合)

Competitor(競合)とは、自社がターゲットとする市場の競合分析です。競合を分析することで自社が競争に負けるのを避け、自社ならではの顧客価値を提供することで根強い企業経営を可能にします。

<Competitor(競合)での分析内容>

- 業界内の大手企業

- 競合の売上や利益、シェアなど

- 競合の戦略や事業

- 競合の製品の強み・弱み

- 競合の製品の顧客満足度

- 競合の資本や人材などのリソース

- 競合では満たせていない顧客ニーズ

マーケティング戦略を練るうえで「敵を知る」のは非常に大切です。大手企業と同じことをやっても、資本や人材などのリソースで負けるのは明白です。競合でも提供できるような商品・サービスを開発しても、自社を上回るリソースでシェアを奪われます。

そこで「競合ができないことはないか?」を追求し、自社だからこそ提供できる価値を明確化するのがCompetitor分析の目的です。

企業が3C分析をする目的は?

なぜ企業は3C分析をするのでしょうか?その目的を3つ紹介します。

自社の強みと弱みを明らかにできる

自社の強みと弱みを明らかにするために、3C分析でCompany(自社)を分析します。自社の強みと弱みを明確化することで、企業活動をより根強くできるからです。

たとえば自社の弱点とする分野で事業に力を入れても、競合に負けるのは明白です。なぜなら、他社に劣っている事業を攻めても、それを強みにしている企業には適わないからです。水中で泳げない人がプロのスイマーを目指しても、泳ぎが得意な人には勝てないのと同じです。

Company分析で肝となるのは「自社の強みを明らかにできる点」です。自社の強みが明確な企業は、ターゲットとなる市場での戦い方を知っています。大手企業でも満たせていない顧客ニーズをくみ取り、自社の人材や所有する技術でしか提供できない価値を提供することで、顧客を満足させます。

根強い企業体質を築くためにも、Companyの分析で自社の強みと弱みを分析するのは重要です。

業界の規模や成長性などを分析できる

3C分析では、Customer分析で自社がターゲットとする業界の市場規模や成長性などを分析します。市場規模や成長性を分析することで「本当に顧客のニーズがある業界なのか」「設備投資する価値のある業界なのか」などの把握が可能です。

たとえば自社で画期的な商品・サービスを開発しても、市場規模が小さいと投資金額を回収できなかったり、そもそも業界自体が右肩下がりで投資効果が薄れたりします。このように効率的に投資するためにも、Customer分析が重要です。

なお、市場規模や成長性を分析するには、次のような方法があります。

<市場規模や成長性を分析する方法>

- 官公庁が公開しているレポートを利用する

- 業界団体が公開しているレポートを利用する

- 民間が公開しているレポートを利用する

- リサーチ会社に市場分析を依頼する

WEBには官公庁や業界団体、民間が出している分析レポートがあり、無料で閲覧できるものも多くあります。出典の信頼性が確認できれば市場分析に利用できるデータは多いので、ぜひ活用してみてください。

また市場分析はマーケティングの根幹ともなる重要な部分なので、専門のリサーチ会社に依頼するのもおすすめです。リサーチ会社によっては市場分析だけでなく、コンサルティングを実施してくれることもあります。

競合の売上や強み・弱みを明らかにできる

Competitor(競合)の分析によって、今の業界ではくみ取れてないニーズを把握するのにつながります。業界が成熟していて新製品の介入が一見できないように見えても、実はくみ取れていないニーズがあるケースもあります。

たとえばマッチングアプリ業界で見ると、2021年3月に株式会社フェリーチェがリリースした「フェリ恋」が堅調にユーザー数を増やしています。マッチングアプリといえば「Pairs」や「with」「タップル」など大手アプリを筆頭に、数多くの会社がサービスを提供しています。

そのため新たなマッチングアプリをリリースしても、売上を上げられるようには思えないかもしれません。しかし「フェリ恋」では、プロフィール項目に「会社員」しかないことに目をつけ、会社ごとに5段階でランクづけする制度を導入しました。

そうすることで「一流企業に勤めているのを武器にしたい男性」や「ハイスペックな男性と出会いたい女性」をうまく取り込むことに成功しています。

今の業界でくみ取れていないニーズは、将来的に大きなシェアを獲得できる可能性を十分に秘めています。新たな商品・サービスの開発を検討している企業こそ、3C分析は欠かせないマーケティング分析です。

3C分析はSWOT分析と組み合わせるとさらに効果的

3C分析はそれだけでも有効なマーケティング分析の手法ですが、SWOT分析を組み合わせると効果的です。3C分析で明確化した情報をSWOT分析に落とし込むことで、事業環境の分析でより抜け漏れをなくせます。

SWOT分析とは?

SWOT分析とは、経営戦略を考えるうえで、内部環境と外部環境にわけて事業環境を分析する手法です。SWOT分析は、戦略目標を設計するうえで役に立ちます。SWOT分析では、次の4つの観点から事業戦略を分析する手法です。

<SWOT分析で分析する4つの事業環境>

強み(Strength):目標達成に寄与する企業内部の性質

弱み(Weakness):目標達成に障害となる企業内部の性質

機会(Opportunity):目標達成に寄与する企業外部の性質

脅威(Threat):目標達成に障害となる企業外部の性質

これらの事業環境は「内部環境と外部環境」と「プラス要素とマイナス要素」の2つの観点から分類できます。そしてSWOT分析は、3C分析と相性がいいのが特徴です。3C分析で得た「自社の強みと弱み」や「シェアの大きい競合」などのデータを、SWOT分析の4つの事業環境に落とし込みます。

そうすることで事業環境分析の精度がより高まるので、3C分析のあとはSWOT分析も欠かさないようにしましょう。

3C分析の具体的な手順

それでは3C分析の具体的な手順について紹介します。今回は、愛知県で「カフェA」を開業するものの、売上が思うように出ないケースで分析してみます。

売上を上げるために3C分析とSWOT分析を使って、原因と今後の戦略を明らかにします。

1. Company(自社)を分析する

まずはこちらのカフェを分析してみます。

<CompanyからカフェAを分析する>

毎月の売上高は平均して100万円程度

1日の来店客数は60~70名程度

売上高から営業利益で利益率を計算すると10%。つまり毎月の営業利益が10万円しかない

20~30代程度の若い層がターゲット。内装には力を入れており、オシャレな空間を演出している

思ったように若い層を引き込めていない(全体の約30%程度)

ケーキ作りが得意。しかし現状そこまでメニューでアピールしている商品ではない

夫婦経営で、基本は2名で回している。土日は1名を追加しており、従業員は3名雇っている

このように、なるべく数字ベースで分析してください。「エリアのカフェのなかでは、たぶん人気があるほうだと思う」といったような曖昧な分析では、精度の高い事業環境の分析はできません。

2. Customer(市場・顧客)を分析する

次に、カフェがあるエリア近郊の市場やその顧客について分析します。

<CustomerからカフェAを分析する>

カフェがある市町村の人口は8万人

うち20~30代は全体の約15%程度

40~50代の人口が約30%程度でもっとも多い

エリアの人口の特徴として「お昼過ぎに友達とおしゃべりするためのカフェを探している」傾向があることがわかった。

滞在時間が長いことから、客単価は平均800~1,000円程度と高い

このように、カフェが置かれている環境を分析し、どのような事業環境に置かれているのかを明確化します。市場と顧客を理解できれば「どのような商品・サービスを、どのような形で提供すればいいのか?」というイメージが明確になります。

自社製品が売れていないと悩む企業こそ、Customer分析が必須です。

3. Competitor(競合)を分析する

カフェAの置かれた環境を分析できれば、次は競合を分析します。

<Competitorで競合を分析する>

カフェから2km圏内に大手チェーンのカフェがあり、そこでは1人で利用する20~30代の利用客が多いことがわかった

大手チェーンのカフェ以外は、個人で経営しているカフェが多い。個人経営はどこも40代以上をターゲットにしている内装が目立つ。

個人経営のカフェはドリンクメニューとランチに力を入れており、デザートの提供に力を入れているカフェは少ない

このように競合の強み・弱みを分析することで、あらためてカフェAがその事業環境で取れる戦略を明確化できます。

4. 再度1の「Company(自社)を分析する」を実施

一通り3C分析したあとは、あらためてCompany(自社)を分析します。なぜなら、最初にした自社分析は主観によって事実と異なる可能性があるからです。そこで、市場と競合を分析したあとに、あらためて客観的に自社を分析します。

カフェAをあらためて分析した場合、次のような事実がわかります。

<カフェAを再度Company分析して新たにわかったこと>

20~30代よりも、40~50代の顧客に適しているカフェ

ケーキのようなデザート商品に力に入れると、競合のカフェと差別化できる可能性を秘めている

デザートとドリンクのセットメニューで客単価を上げ、かつ利益率を高められる可能性を秘めている

このように市場と競合分析したあとに自社を見つめなおすことで、他社にはない自社ならではの強みを顧客価値として提供できるのです。

5. SWOT分析に落とし込む

最後に、3C分析で得た情報をSWOT分析に落とし込みます。それでは実際にカフェAの事例を用いて、SWOT分析に落とし込んでみましょう。

<3C分析からSWOT分析に落とし込む>

【強み】

40~50代の利用客を引き込める

デザート商品に強い。客単価を上げやすい

【弱み】

20~30代の利用客が少ない

大手チェーンに比べると人材・席数などの資本力は弱い

【機会】

40代以上も利用しているTwitterを運用すれば、新たに集客できる可能性あり

顧客満足度は高いので、取材を受けることで集客が伸びる可能性あり

【脅威】

近くに同じようなカフェが出店する

他店舗でもデザート商品に力を入れると脅威になる

このようにSWOT分析で事業環境を見つめなおすことで、カフェAが新たに取るべき事業戦略が見えてきます。なお事業環境はときとともに変化するものなので、定期的に分析しなおすようにしてください。

3C分析の注意点

ここでは3C分析を実施する際の注意点を解説します。下記の内容を守って分析を進めるようにしてください。

変化し続ける市場環境に配慮

どの市場も時間とともに変化します。顧客のニーズや競合他社の動きなどはもちろん、新しいテクノロジーにも配慮しなければいけません。こういった動向を常に観察し、定期的に3C分析をおこなうようにしてください。

客観的な視点で分析

3C分析はデータや事例、調査などに基づいて客観的な視点で分析をおこなう必要があります。自社の願望や主観などで判断すれば、それだけ事実とズレが生じてしまいます。正しい戦略をつくるためには、極力主観を取り除いて分析を進めてください。また、競合や市場のデータについては、できる限り信頼性の高い情報源から集めるよう注意が必要です。

バランス良く検討

3C分析では顧客分析、競合分析、企業分析の3つの要素を統合的に考えるようにしてください。1つのカテゴリだけを分析しても十分な成果をえることはできません。

また、競合分析をおこなっていたら、顧客分析を見直したくなったり、自社分析をおこなっていたら競合分析を修正したくなるなどのことは頻繁におこります。それぞれが独立した要素ではなく、相互に影響し合っているからです。それぞれのカテゴリをいき来しながら分析してください。

3C分析の事例

ここでは3C分析をおこない、成果をあげている企業の事例を紹介します。

Nike

世界的なスポーツブランドとして知られているNikeは顧客分析として、スポーツ愛好者やフィットネス志向の人々をターゲットにしました。分析の過程でNikeは顧客のスポーツや健康への熱意、ニーズなどを把握し、カテゴライズされた製品や体験を提供するようにしたのです。

また、競合分析としては他社のスポーツブランド市場を分析しました。競合他社の製品ラインナップ、マーケティング手法を研究し、自社の差別化ポイントを見つけ出したのです。特に、スポーツアスリートとのパートナーシップを活用したブランド価値向上を狙った施策を中心に展開しています。

Tesla

米国の電気自動車メーカーTeslaは3C分析で多くの成果を得ています。Teslaでは、環境問題について意識の高い顧客をターゲットにし、電気自動車の販売をおこなっています。高性能で革新的な電気自動車を提供していますが、これらは顧客分析を徹底的におこなった成果です。

また、競合分析としては他社の電気自動車だけでなく、充電インフラの市場環境をよく検証しています。充電環境の整っていない市場に対してスーパーチャージャーネットワークという充電システムを提供しています。これはテスラ車両の急速充電を可能にしています。

Tesla独自の強みとしては、環境に配慮したエネルギーの提供や自動運転技術の開発などが挙げられます。このように顧客、市場・競合、自社とすべてを相互補完的に考えた市場展開となっています。

3C分析のよくある質問と答え

ここでは、3C分析について当社によく寄せられる質問をピックアップしてお答えします。

Q:顧客の項目ではどの点を分析すれば良いですか?

Answer)顧客分析においては、顧客が抱えている悩みや価値を中心に把握します。そのためには、アンケート調査やインタビューなどが役立ちます。また、市場全体をセグメンテーションして分析することも役立ちます。これは、市場を顧客のカテゴリに応じて分類して自社のターゲットがどのような属性なのかを理解する手法です。

また、顧客視点でビジネスを見直す、カスタマージャーニーも役立ちますので取り組んでみてください。カスタマージャーニーの詳細は下記の記事を参考にしてください。

参考URL:カスタマージャーニーとは?基本概念からメリットや重要性など解説

Q: 3C分析の利点は何ですか?

Answer)顧客、企業、競合を分析することによって、自社の戦略を組み立てられるのが利点です。

特に、自社の強みは他社と比較することによって初めて把握できます。例えば、ハンバーガーショップのマクドナルドは、スターバックスと比較すれば「子供を連れて行き、店内で多少騒がしくても問題ない」という点が強みです。一方、マクドナルドをモスバーガーと比較すれば「リーズナブルな料金」が強みです。このように、どこと比較するかによって自社の強みは変わります。そして、このような自社と他社、そして顧客を統合して分析できるのは3Cの利点です。

Q:分析を定期的におこなう必要がありますか

Answer)3C分析は定期的におこなう必要があります。なぜなら、市場環境は刻一刻と変化するためです。先日までうまく機能していた戦略も、今日には使えない可能性もあるからです。そのため定期的に3C分析をおこない、変化する環境に対応する必要があります。

Q:分析はマーケティング担当者だけで取り組めば良いですか?

Answer)いいえ、多角的な視点で分析をおこなうためには、さまざまな部署が協力する必要があります。例えば、営業、製品開発、カスタマーサービスなどのステッフとともに3C分析をおこなってください。このように社内のさまざまな部署で3C分析の結果を共有することで、意思決定や戦略の遂行がスムーズです。

まとめ

3C分析とは、ターゲットとする市場のステークホルダーの観点から、事業環境を分析する手法です。3C分析をすることで自社の強みや弱みを明らかにし、競合にはない顧客価値を提供できるようになる可能性を秘めています。自社事業で思うように売上が伸びておらず頭を悩ませている企業こそ、3C分析を実践してみましょう。

3C分析とは、ターゲットとする市場のステークホルダーの観点から、事業環境を分析する手法です。3C分析をすることで自社の強みや弱みを明らかにし、競合にはない顧客価値を提供できるようになる可能性を秘めています。自社事業で思うように売上が伸びておらず頭を悩ませている企業こそ、3C分析を実践してみましょう。