オウンドメディアとは?概要やメリット、はじめ方などについて解説

オウンドメディアは、企業にとって貴重な情報発信の場です。広告やソーシャルメディアなどとは違った特徴をもっているため、WEB担当者はその特性を踏まえた運用を心がける必要があります。

オウンドメディアは、企業にとって貴重な情報発信の場です。広告やソーシャルメディアなどとは違った特徴をもっているため、WEB担当者はその特性を踏まえた運用を心がける必要があります。

そこでここでは、オウンドメディアの概要やメリット、トリプルメディアとの関係性などについてお伝えします。

そこでここでは、オウンドメディアの概要やメリット、トリプルメディアとの関係性などについてお伝えします。

オウンドメディアの意味・定義

オウンドメディアとは、自社で所有・管理しているメディア(媒体)のことです。

具体的には、WEBサイトやブログ、ポッドキャスト、メールマガジン、スマートフォンアプリなどが挙げられます。ただし、オウンドメディアはオンラインに限らないため、自社で発行する月刊誌やカタログ、パンフレットなども該当します。

どのメディアも自社が所有しているので、コンテンツの管理や内容のコントロールなどを自由にでおこなえるというのが特徴です。

参考ページ: Making Sense of Owned Media – HarvardBusinessReview

トリプルメディアとは?

| 種類 | 特徴 | 情報コントロール | 信頼度 |

| オウンドメディア | 企業が所有するメディア | 可能 | 価値ある情報発信で信頼獲得 |

| ペイドメディア | 費用を払って掲載されるメディア | 規約内で可能 | 媒体によっては信頼に繋がる |

| アーンドメディア | 認知などを獲得するメディア | 不可能 | リアルなクチコミとして評価される |

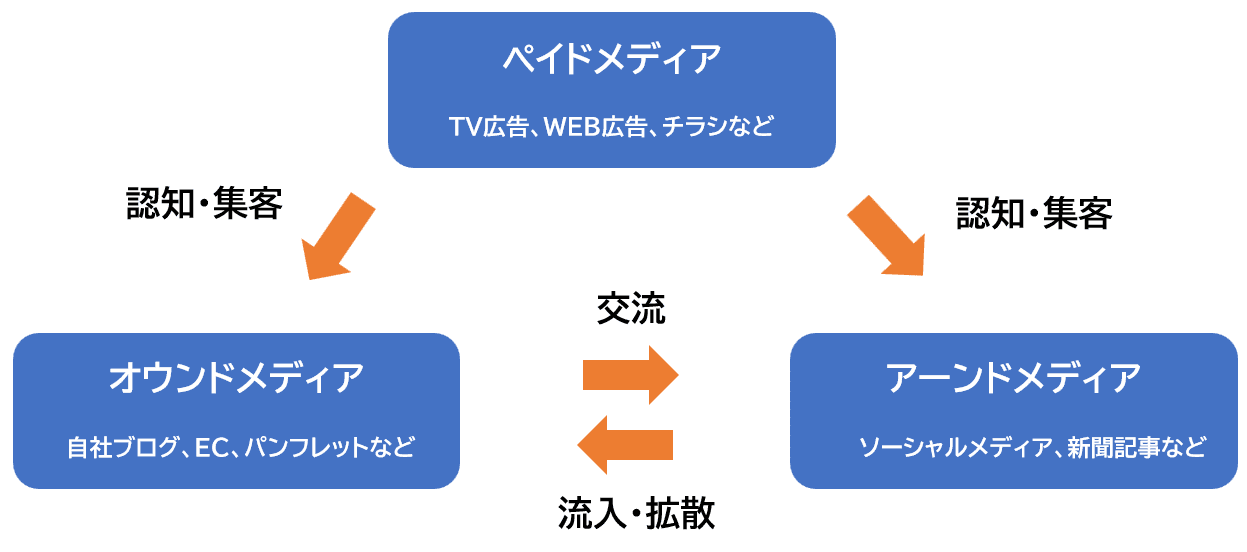

トリプルメディアとは、マーケティングにおいて重要な3つのメディア形態であるペイドメディア、アーンドメディア、オウンドメディアの総称です。

これらはそれぞれ異なる特性と役割を持ち、組み合わせることで企業のブランド価値を高め、消費者との接点を増やす効果を発揮します。ここでは、それぞれのメディアを解説します。

ペイドメディア

ペイドメディアとは、企業が広告スペースを購入し、製品やサービスを宣伝するメディアのことを指します。具体的には、テレビCMや雑誌広告、オンラインでのバナー広告や検索エンジン広告などがこれに該当します。

ペイドメディアを利用することで、企業は短期間でのブランド認知度向上や特定のキャンペーン情報の拡散を目指せます。

ただし、広告費用がかかることと、一部の消費者が広告に抵抗を感じる可能性があるため、その効果は計画的かつ戦略的な運用が求められます。

アーンドメディア

アーンドメディアは、顧客や一般の人々が自発的に企業や製品について言及し、情報を拡散するメディアを指します。このメディアには、SNSでの口コミ、レビューサイトでの評価、ブログ記事での言及などが含まれます。

アーンドメディアは費用をかけずに自然な形で情報が広がるため、信頼性が高く、効果的なマーケティング手段とされているのが特徴です。しかし、企業が直接コントロールすることは難しく、ポジティブな言及を促すためには、質の高い製品やサービスの提供、優れた顧客体験の実現が必要になります。

参考: トリプルメディアは古いのか? 進化した姿のPESOとは?

オウンドメディアとソーシャルメディアの違い

オウンドメディアは企業が自らの資源を用いて直接運営するメディアで、自社のWEBサイトやブログ、メールマガジンなどがこれに該当します。企業はこれらのメディアを通じて、製品情報や企業の価値観、業界の知見などを独自の視点で提供できます。

これに対して、ソーシャルメディアは、FacebookやTwitterなど第三者が提供するプラットフォーム上で企業が情報を発信する場所です。オウンドメディアが情報の発信源として企業の完全なコントロール下にあるのに対し、ソーシャルメディアはより広い範囲のユーザーとの相互作用を可能にし、情報の拡散力が高いという特徴を持っています。

それぞれのメディアの特性を理解し、目的に応じて適切に活用することが、成功への鍵となります。

マーケティングをおこなう際には、それぞれのメディアの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

また、トリプルメディアのうち、どれか1つだけ運用すれば良い訳ではありません。3つのメディアをすべて活用し、連携させることで効果的なマーケティングをおこなえます。

参考ページ: トリプルメディアは古いのか? 進化した姿のPESOとは?

オウンドメディアのメリット

オウンドメディアは、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは代表的なメリットを3つ取りあげ解説します。

流入数の増加

オウンドメディアを通してユーザーに役立つ情報を発信することで、自社のことを知ってもらうことにつながります。役立つ情報は検索結果に表示されやすく、訪問者が増加します。さらにオウンドメディアから、自社が所有する他のWEBサイトなどに訪問者がアクセスするといった波及効果があります。このように、オウンドメディアを運用することでユーザーの母数が増え、最終的なコンバージョンもアップします。

人材採用につながる

自社の専門性やスキルなどをコンテンツとして発信することで、オウンドメディア経由で人材採用も可能です。

できる限り早く人材を採用したい場合は、有料の求人サイトなどが適しています。一方「すぐに人材が欲しいわけではないが、適任者がいれば採用したい」という状況であれば、オウンドメディアの方が適しています。なぜなら、オウンドメディアでは、求人サイトだけでは伝えられない自社の文化や社風なども含めて伝えることができるからです。

売上の向上

短期的な売上向上を望むなら、広告費を支払ってペイドメディアを活用するのが適切です。しかし、ロイヤルティの高いユーザーを集客したいならオウンドメディアが適切です。

オウンドメディアはユーザーとの直接的なコミュニケーションや価値あるコンテンツの提供によって、段階的にユーザーと信頼関係をつくるマーケティング戦略です。そのため、自社の考えや商品について熟知したユーザーを獲得でき、結果としてLTV(顧客生涯価値)が高くなる傾向があります。

オウンドメディアのデメリット

ペイドメディア(広告)の場合、短期間で成果をえることが可能ですが、オウンドメディアは一定の期間がかかります。このように成果が上がるまで時間がかかるというのは1つのデメリットです。

また、オウンドメディアは定期的なコンテンツ発信が必要なため、コンテンツ制作に人材が必要な点もデメリットとして挙げられます。

オウンドメディアに掲載するコンテンツ一覧

オウンドメディアに掲載するコンテンツは多岐にわたります。企業やブランドの特性、ターゲットユーザーに応じて、何を掲載すれば良いのかは変わってきます。そこでここでは、一般的な種類として推奨できるものをいくつか取りあげ解説します。

ブログ記事

ブログ記事はオウンドメディアの代表的なコンテンツです。ブログでは、企業の製品やサービスに関連する情報、業界トピック、ユーザーガイド、事例、主張、などさまざまなテーマで記事を執筆できます。

実例としては、当社東京SEOメーカーがあります。東京SEOメーカーでは、ブログ記事を公開することで認知拡大、ブランド構築などに役立てています。

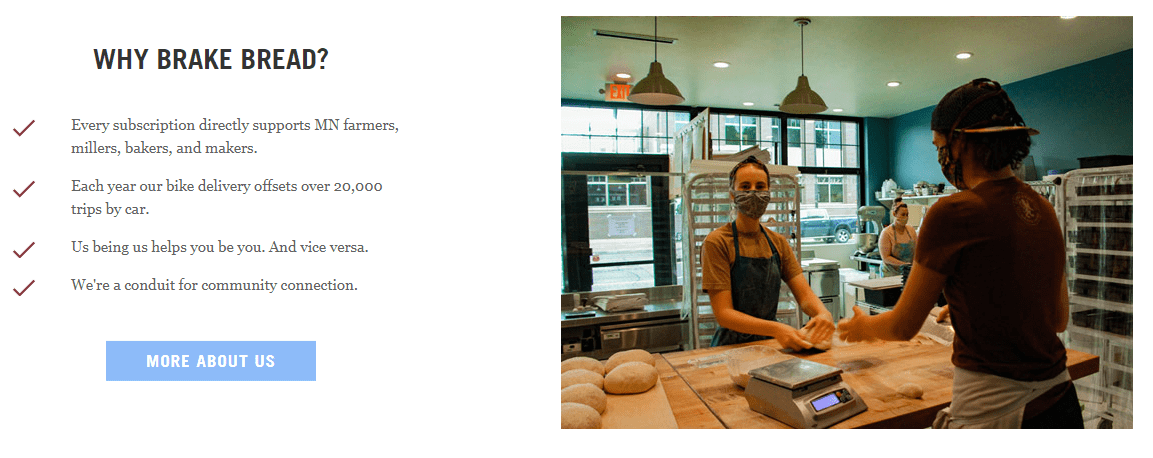

写真

写真はオウンドメディアにおいて重要なコンテンツです。有料・無料の写真素材を活用することもできますが、おすすめは自社で独自に撮影したり、制作したものです。このように自社独自で用意した写真は、ユーザーにとって有益であることが多いです。

写真をふんだんに活用した例としては、ECサイトが参考になります。ECサイトでは、お店の様子から商品まで、写真を自社の信頼獲得に役立てています。

写真を活用した例

参考ページ: Brakebread

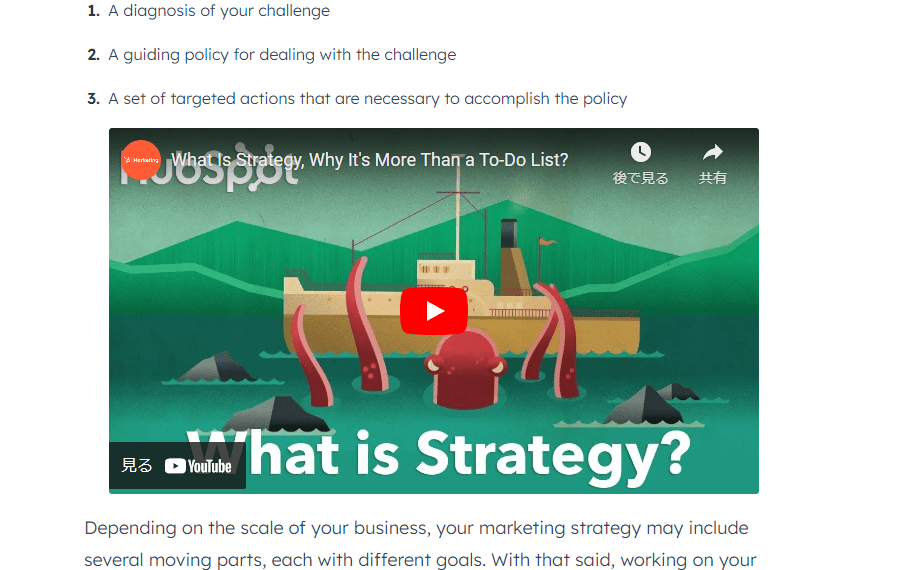

動画コンテンツ

動画は視覚的でわかりやすい形式のコンテンツです。主に、商品紹介やサービス説明、顧客インタビュー、イベントのレポートなどを動画で公開します。

動画コンテンツを掲載している例としては、マーケティングや営業、カスタマーサービスについてのオウンドメディアを展開するHubSpotがあります。下記のページでも動画をうまく活用することで、ユーザーの理解を促しています。

動画を活用した例

参考ページ: The Ultimate Guide to Marketing Strategies – HubSpot

また近年、FacebookやX(旧Twitter)に動画をアップした方が、オウンドメディアよりも注目を集めやすい傾向があります。そのため、オウンドメディアとソーシャメディアをかけあわせて活用する企業が増えています。詳しくは、下記のページを参考にしてください。

参考ページ: オウンドメディアにYouTubeを使うメリットは?動画の使い方や注意点など

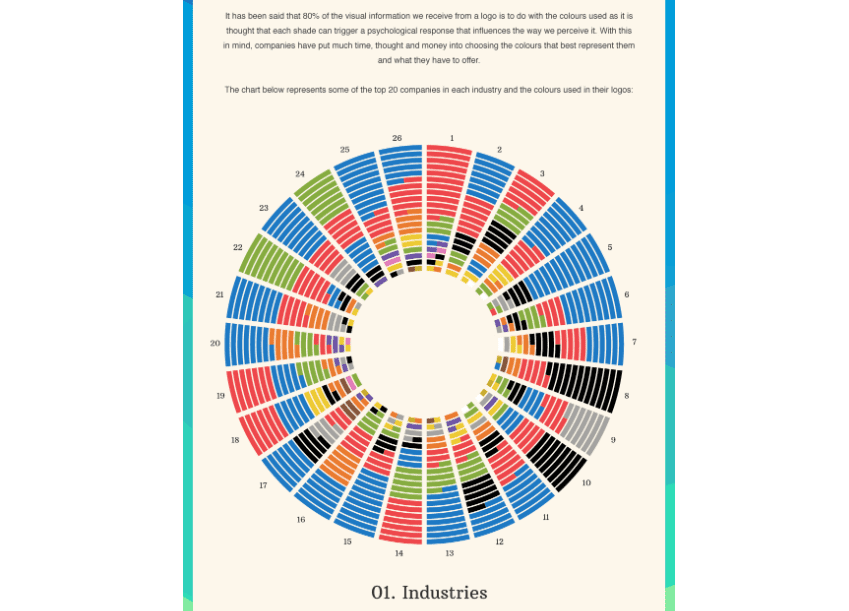

インフォグラフィック

インフォグラフィックはデータを視覚的に示すコンテンツです。調査データの結果や歴史などの情報をグラフや表をとおして表現します。

インフォグラフィックをコンテンツとして掲載している例としてはSocial Media Todayがあります。Social Media Todayは、ソーシャルメディアの最新情報や戦略、ツールなどについての情報を提供するオウンドメディアを運営しています。

下記の記事を見ても分かるように、インフォグラフィックをうまく活用して、ユーザーの注目を引いています。

インフォグラフィックの例

参考ページ: Color Psychology In Branding – SocialMediaToday

インタビューコンテンツ

業界の専門家や企業のトップリーダーなどへのインタビューは、ユーザーに有益な知識を提供するだけでなく、信頼性を高めるのに役立ちます。

インタビューコンテンツの例としては、Interview Magazineがあります。InterviewMagazineは1969年にアンディ・ウォーホルとジョン・ウィルコックによって創刊されたアメリカの雑誌です。

この雑誌は、芸術、ファッション、音楽、映画など、さまざまな分野の著名人と対話をすることでコンテンツを制作しています。WEBサイトでもインタビューコンテンツを提供しています。

インタビューコンテンツの例

参考ページ: InterviewMagazine

ホワイトペーパー・ケーススタディ

ホワイトペーパーとは、調査報告書や製品仕様、導入事例などをまとめたものです。具体的には次のようなものです。

ホワイトペパーの例

参考ページ: 2023 Chief Strategy Officer (CSO) Survey

上記ページのように通常、PDFデータとして作成されて、ダウンロード可能な資料として公開されます。ホワイトペーパーは、企業を特定の分野の専門家として認知してもらうのに役立ちます。

【初心者向け】オウンドメディアのはじめ方

早速、オウンドメディアをはじめたいとお考えなら、次の手順で進めてください。

目的・ゴールを決める

オウンドメディアを始める際には、明確なゴールを設定することが重要です。ゴール設定する事によって、オウンドメディアの進捗状況や達成度を評価できるからです。

ただ、どのようなゴールを設定すれば良いのかと迷うのではないでしょうか。

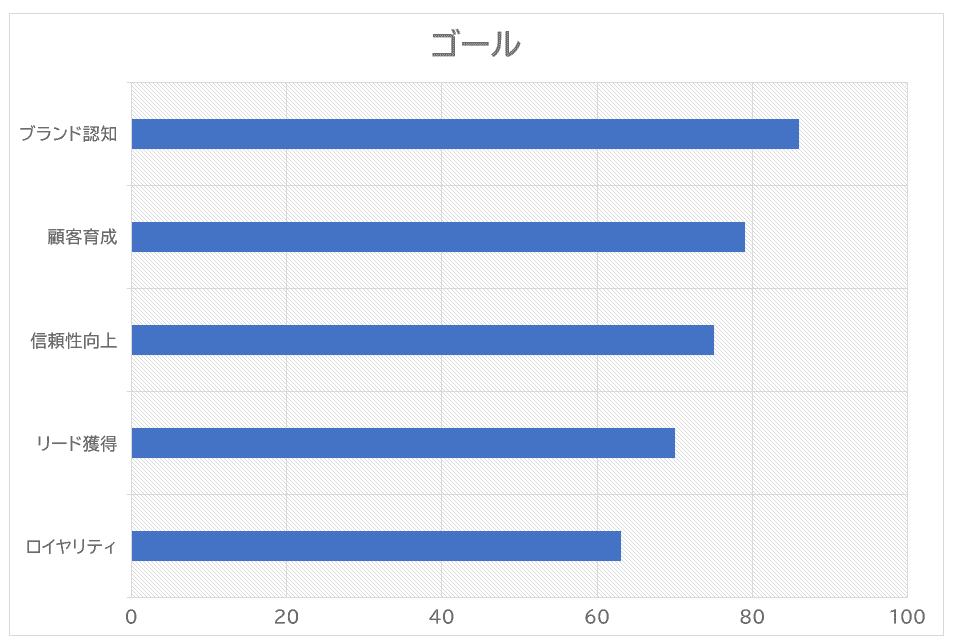

そこで、米国マーケティング支援会社のContentMarketingInstituteが発表した調査レポート『2020 Benchmarks,Budget,and Trends-North America』を参考に、オウンドメディアをはじめた企業がどのようなことを達成できているのか紹介します。

参考ページ: 2020 Benchmarks,Budget,and Trends-North America

このデータによるとオウンドメディアを運用し、コンテンツマーケティングを実践したことによってブランド認知や顧客育成、信頼性向上、リード獲得などで効果をえています。自社がゴールを設定する際も、こういった項目を参考にしてください。

ペルソナの設定

オウンドメディアのターゲットになる人物像を決めておくと、運用しやすいです。このような人物像をペルソナといいます。オウンドメディアを効果的に運営するには、誰を対象に情報を提供するかを明確にすることで、ニーズや関心に合ったコンテンツを提供できます。

参考ページ: ペルソナとは?マーケティングに必要な理由と設定方法を解説

コンテンツマップの作成

コンテンツマップとは、コンテンツの目的や種類、ターゲットごとにコンテンツを分類したものです。コンテンツマップをつくることによって、自社が重視するカテゴリーを決めることができたり、コンテンツが増えてきたときにバランスよく配信できるなどの点で役立ちます。

コンテンツマップとは、具体的には次のようなものです。

| ステップ1 | ステップ2 | ステップ3 | |

| 目的 | 潜在顧客の誘導 | リード獲得 | 育成 |

| 接点 | キーワード検索

ソーシャルメディア |

オウンドメディア | 電子メール |

| 顧客心理 | 最新情報をえたい | 詳細を知りたい | 疑問点を解決したい |

| コンテンツ | ソーシャルメディア | ダウンロード資料 | トライアル |

| 調査レポート | 導入事例 | デモ | |

| 最新ニュース記事 | 製品比較 | 動画コンテンツ |

上記のようなマップを描くことで、各ステップごとにどのようなコンテンツを提供すれは、顧客心理を満たすことかできるのか検討できます。

コンテンツ制作

コンテンツを制作するには、事前に企画を検討します。企画はコンテンツの品質を左右する最も重要なステップです。策定した戦略にしたがって、ペルソナが直面する課題や必要とする情報を企画に反映させます。

企画を立てれば、いよいよコンテンツを制作します。記事を執筆するライターや動画撮影などのカメラマンなどは社内のチームメンバーでもかまいませんし、外部に委託してもかまいません。企画内容に応じて適切な人を配置します。

参考ページ: オウンドメディアで外注できる内容は?メリットや費用相場、注意点など

評価指標(KPI)

オウンドメディアを継続的に運用するためには、目的に応じた評価指標(KPI)を設定して、定期的に検証することが必要です。オウンドメディアは長期的な施策なので、KPIを定期的に評価しながら改善をすすめ、最終的なゴールを達成します。

オウンドメディアを運用する際の具体的なKPIとしては、次のような項目が挙げられます。

| 種別 | KPIの例 |

| 売上アップ | 問い合わせ数、見積件数、会員数、営業転換率 |

| 顧客のロイヤリティ | コンテンツ本数、メールマガジン登録数、メールマガジン開封率 |

| エンゲージメント | 滞在時間、シェア数、コメント数、閲覧PV |

| ブランド認知 | 指名検索数、ユニークユーザー |

さまざまな数値がありますが、自社にあったものをKPIとして設定してください。

オウンドメディアで成功するためのポイント

オウンドメディアの成功は、その運用においていくつかの重要なポイントを押さえることで大きく左右されます。特に更新頻度の高さ、明確なコンセプト設計、そして長期的な目標設定は、成功への道を切り開くために不可欠な要素です。

更新頻度を高くする

オウンドメディアにおける更新頻度の高さは、訪問者が定期的にサイトを訪れる動機を与えます。新鮮で関連性の高いコンテンツを提供することで、ユーザーの関心を継続的に引きつけられます。

さらに、頻繁な更新は検索エンジンによる評価を向上させ、SEOの観点からも重要です。しかし、重要なのは単に更新の頻度だけではなく、提供されるコンテンツの質です。高品質で価値ある情報を一貫して提供することが、読者の信頼を勝ち取り、エンゲージメントを高めるうえで欠かせません。

明確なコンセプト設計

成功するオウンドメディアは、明確なコンセプト設計に基づいています。これは、ターゲットオーディエンスが何を求めているのか、どのような情報に価値を見出すのかを深く理解し、それに応じたコンテンツを計画し提供することを意味します。

コンセプトが明確であればあるほど、コンテンツの方向性とブランドの個性を際立たせられます。さらに、このコンセプトは、コンテンツの企画から配信に至るまでのすべての段階で一貫性をもたらし、ブランドのメッセージを強化します。

長期的な目標設定

オウンドメディアの成功は、短期的な成果だけでなく、長期的な視野に立った戦略的な計画によってもたらされます。長期的な目標を設定することで、一時的なトレンドに左右されることなく、持続可能な成長を目指すことが可能です。

また、定期的な進捗のチェックと目標の見直しをおこなうことで、戦略の有効性を評価し、必要に応じて柔軟に調整できます。このプロセスは、オウンドメディアの運用を通じて得られる情報を活用し、継続的な改善を図るための基盤となります。

参考: オウンドメディアのKPIの正しい設定方法とは?KPIを設定すべき理由・注意点を解説

オウンドメディアの成功事例

オウンドメディアは、BtoB市場やBtoC市場で効果を発揮します。ここでは、それぞれの市場における成功事例を紹介します。

BtoBのオウンドメディア成功事例

BtoB分野でのオウンドメディアの成功事例として、経営ハッカー、人事ZINE、株式会社ジーニーが挙げられます。これらの事例から、オウンドメディアがどのようにビジネスに価値をもたらすかを探っていきましょう。

その1: 経営ハッカー

経営ハッカーは、経営者や個人事業主に向けて、経営とテクノロジーを組み合わせた最新のトレンドや戦略に関する情報を提供します。このメディアは、革新的なアイデア、効率化技術、スタートアップの成長戦略についての記事やレポートを通じて、読者に具体的で実践的な情報を提供するのが特徴です。

その内容は、業界の専門家による深い分析やケーススタディを含み、読者が直面する経営上の課題に対する解決策を提示しています。経営ハッカーの成功は、高品質でタイムリーなコンテンツの提供により、読者の期待を超える情報を定期的に届けることにあります。これにより、高いエンゲージメントとブランドの信頼性を築き上げ、業界内でのリーダーシップを確立しているのです。

参考: 経営ハッカー

その2: 人事ZINE

人事ZINEは、人事専門家やHRプロフェッショナルに特化したコンテンツを提供し、人事戦略の最適化をサポートしています。採用から育成、評価、そして労務管理に至るまで、人事部門が直面するあらゆる側面をカバーしているのが特徴です。

このメディアは、業界のトレンド、法改正、事例研究など、人事部門に役立つ情報を幅広く提供しており、読者が直面する問題に対して実践的なソリューションを提示しています。人事ZINEの記事は、業界の専門家や実務経験豊富な人事担当者によって執筆されており、その信頼性と実用性により、人事業界内で高く評価されています。

参考: 人事ZINE

BtoCのオウンドメディア成功事例

続いて、BtoCのオウンドメディア成功事例を3つ見ていきましょう。

その1: メルカン

メルカンは、フリーマーケットアプリ「メルカリ」の社内文化や働く人々を紹介するオウンドメディアです。従業員の体験談や日常を通じて、メルカリのオフィスライフ、働きがい、革新的なプロジェクトを紹介しています。

これにより、メルカリは単なる商品取引プラットフォームを超え、働き手にとって魅力的な企業、そして消費者にとって身近で信頼できるブランドとしてのイメージを強化しています。

メルカンは、読者に対しメルカリが推進する価値観や企業文化の理解を深めるとともに、社内のダイナミズムを外部に向けて透明に伝えることで、ブランドとのつながりを強化できます。

参考: mercan(メルカン)

その2: サイボウズ式

サイボウズ式は、チームコミュニケーションツールを提供するサイボウズ株式会社が運営するオウンドメディアです。効率的な仕事の進め方、チームワークの構築、組織文化の醸成に関する深い情報などを提供しています。

このメディアは、サイボウズの製品やサービスの利用を促進するだけでなく、ビジネスの現場で直面する課題に対する具体的な解決策やインスピレーションをビジネスパーソンに提供することで、企業イメージの向上と製品の差別化に貢献しています。

サイボウズ式は、読者が日々の業務で直面する問題に対して実用的かつ革新的なアイデアを提供することで、サイボウズブランドの価値を高めているのが特徴です。

参考: サイボウズ式

オウンドメディアのよくある質問

Q:運営コストはいくらかかる?

Answer)オウンドメディアの運営にかかるコストは企業やブランドの規模、目的によって異なります。費用が発生するのは、コンテンツ制作やWEBサイトの運営、プロモーションなどです。ただ、ペイドメディアなどと比べて低コストで運営できることが多いです。

Q:どれくらいの期間運営すれば効果がある?

Answer)オウンドメディアの効果は即座に現れるわけではありません。コンテンツの品質やSEO対策、集客努力などによって、少しずつ効果がでます。一般的には数ヶ月から1年程度の運営期間が必要です。そのため、中長期的な戦略に基づいてオウンドメディアを運用してください。

Q:オウンドメディアの特徴は?

Answer)オウンドメディアには、さまざまな特徴がありますが1つだけ挙げるとすれば自社であらゆることをコントロールできるという点です。例えば、ソーシャルメデイアはその運営会社の規約に沿った形で利用しなければいけません。ペイドメディアにおいても同様に、運営会社の規約に基づいた広告とWEBサイトが必要です。

近年は、企業やお店でオウンドメディアを持たず、ソーシャルメディアのアカウントで済ませているところも増えてきました。確かに、ソーシャルメディアのアカウントであれば運営コストもかからないのですが、万が一そのメディアがサービス停止となった場合、同時に自社が情報発信できる場をなくすことになるので注意してください。

Q:参考図書はありますか?

Answer)オウンドメディアの参考図書としては、いくつかあります。下記のページで詳しく解説しているのでご確認ください。

参考ページ: オウンドメディアの参考本15選!基礎から企画や戦略に役立つ本を紹介

まとめ

オウンドメディアは、企業が所有・管理するメディアのことであり、具体的にはWEBサイトやブログ、ポッドキャスト、メールマガジン、スマートフォンアプリなどが該当します。トリプルメディアの1つとして、オウンドメディアはマーケティングの核となる重要な存在です。今回の記事を参考に、ゴールやペルソナを設定し、早速、運用開始に向けて取り組んでください。継続的な改善をおこなうことで、売上げに貢献するオウンドメディアへと成長していきます。

オウンドメディアは、企業が所有・管理するメディアのことであり、具体的にはWEBサイトやブログ、ポッドキャスト、メールマガジン、スマートフォンアプリなどが該当します。トリプルメディアの1つとして、オウンドメディアはマーケティングの核となる重要な存在です。今回の記事を参考に、ゴールやペルソナを設定し、早速、運用開始に向けて取り組んでください。継続的な改善をおこなうことで、売上げに貢献するオウンドメディアへと成長していきます。