5W1Hとは?SEOやマーケティングで活用する具体例や5W2Hとの違いを解説

5W1Hとは、情報を相手に正確にわかりやすく伝えるために使われるフレームワークです。「Who」「What」「When」「Where」「Why」「How」の6つの単語の頭文字をとって作られた造語でもあります。

5W1Hは社内やマーケティング戦略を練る際にも活用でき、ビジネスシーンで役に立つ便利な手法といえるでしょう。

今回は、5W1Hについて、メリット・デメリット、例を挙げながら解説します。また、ビジネスシーンでの使われている例なども併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

今回は、5W1Hについて、メリット・デメリット、例を挙げながら解説します。また、ビジネスシーンでの使われている例なども併せて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

5W1Hとは

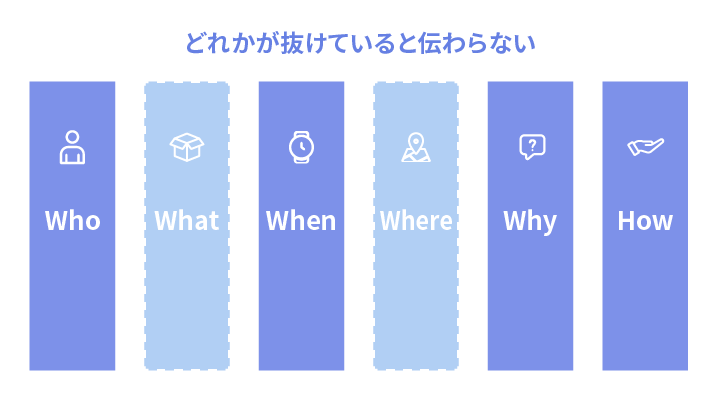

5W1Hとは、情報を整理して相手にわかりやすく伝えるためのフレームワークで、以下の英語の6つの疑問詞の頭文字からできています。

- Who(誰が)

- What(何を)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- Why(なぜ)

- How(どのように)

この6つの要素を押さえることで、会話やプレゼンテーションなどの際に、必要な情報が抜けることを防げます。特にビジネスや日常のやり取りで、非常に有用な手法として使われています。

5W1Hはなぜ必要か

5W1Hは、情報を整理したり、相手に伝えたりする際に必要な要素が集まっています。そのため、5W1Hを使えば内容を理解しやすいように順序立てでき、簡潔にまとめられます。

もし、プレゼンテーション資料や企画書などで必要な情報が抜けていたら、せっかく作成した資料でも、何が言いたいのかわからなくなるでしょう。そうしたコミュニケーションミスを減らすのにも、5W1Hは役に立ちます。

また、コミュニケーションだけでなく、情報を整理したい際もスッキリまとめられます。

メリット

5W1Hを取り入れることによって得られる主なメリットは、以下のとおりです。

- 情報が整理できる

- 相手にわかりやすく伝わる

- ミスや勘違いを防げる

- 意思決定がスムーズになる

5W1Hに従って、伝えたい・考えたい内容を順序立てて並べることで、文章や会話に一貫性が生まれ、説得力が増します。また、相手にわかりやすく伝わるように情報が整理できるため、ミスや勘違いも防げるでしょう。

特にビジネスの場合は、情報を素早くまとめて、関係者に共有してさまざまな判断をしなければいけません。そういった場面でも、5W1Hを活用すれば、スムーズに進めることができます。

デメリット

5W1Hには、以下のような注意点があります。

- 慣れるまでは時間がかかる

- 情報過多になることがある

- 形式にとらわれすぎる可能性がある

5W1Hを毎回考えて作業を行おうとすると、慣れるまではかなり時間や手間がかかってしまいます。また、各要素をきっちり守ろうとすることで、場面によっては余分な情報も取り入れてしまう可能性があります。そして、5W1Hが手段として使うのではなく、目的になってしまうと、本当の核心となるべきポイントがぼやけてしまうため注意が必要です。

5W1H各単語の意味

5W1Hは、「Who」「What」「When」「Where」「Why」「How」のそれぞれの単語の頭文字を取った言葉です。実用すると、相手にわかりやすく伝わる文章作成や共有などができるようになります。ここでは、それぞれの実用例を入れて解説します。

When(いつ)

「When」は、時間を表す言葉です。相手に伝えるうえで、「いつ」の情報があるかないかは非常に重要なため、最初に考えるとよいです。

会議の開始時間、納期、イベントの開催日など、時間軸の明確化はスケジュール管理や優先順位の判断に必要不可欠です。

例えば、報告書を仕上げる日程やクレームが入った日時など、ビジネスをする上では、時間軸はとても大切になります。特に情報を共有する上では時間軸をしっかり確認すると、その後のスケジュール等を管理しやすくなります。

Where(どこで)

「Where」は、場所を表す言葉です。場所がわかればより伝わりやすくなります。例えば、次の会議はB会議室で行うや、イベントの開催場所などを指定するなどが挙げられます。

場面によって、会議室や出張先、工場、オンラインなど場所が変わるため、確実に伝えることで混乱や手違いが防げます。また、場所を明確にすることで、関係者が迷わずにすみます。

Who(だれが)

「Who」は、人物だけでなく、組織を指すときにも使います。誰が担当したのか、誰に連絡すべきかなどをはっきりさせることで、責任の所在や連絡の経路がわかりやすくなるためです。

例えば、「このプロジェクトの責任者はAさんです」「イベントのポスター作りは企画チームで担当」などがわかりやすいです。誰が担当者なのかを明確にしておけば、困ったときなどの連絡先に迷いません。

What(なにを)

「What」は、具体的な目的を表す言葉で、何が行われたのか、何についての話しなのかを明確にする項目です。物事の内容が曖昧だと、相手に意図が伝わらない原因になるため、重要なポジションであるといえます。

例えば、「今回の会議の話題は○○」「●●のクレームの件」など、具体的な物事が挙げられます。何についての話題・議題なのかをはっきりさせることで、相手に無駄なく理解を促すことができます。

Why(なぜ)

「Why」はなぜと訳される単語で、行動や判断の理由・背景・目的を説明するために使います。「なぜそれをするのか?」が明らかになれば、相手は納得しやすくなり、行動への理解や協力も得やすくなるためです。

例えば、「なぜ故障率が高くなっているのか」「なぜ新規プロジェクトを立ち上げる必要があるのか」などが考えられます。

「なぜ」を突き詰めることで、問題が発生していたり、新規プロジェクトを立ち上げたりといった背景などを説明することが簡単に整理できます。

How(どのように)

「How」は、どのような手段や方法で行われたのかを表す言葉です。手順や手法がわかれば再現性が高まり、ミスの防止や業務の標準化につながります。

例えば、「その作業はどのように進めたのか」「どのようなマーケティング手法を用いたのか」などが挙げられます。

手段や方法を明記することで、うまくいった場合やうまくいかなかった場合などの検証が楽になります。また、これからプロジェクトを進める上では、どの手段を選ぶのかの選定にも役立ちます。

5W1Hが活用できるパターンの例

5W1Hは単なる文章や情報の整理術ではなく、さまざまな分野で実践的に使える手法です。社内会議だけでなく、マーケティングやSEOなどの戦略を考える上でも活用できます。ここでは、特にビジネスシーンやWeb分野において活用できる例を紹介します。

社内で活用する場合

社内の報告・連絡・相談(いわゆるホウ・レン・ソウ)では、5W1Hが非常に有効な手段となります。

例えば、会議の議事録を作成する際に「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)決定したのか」などを記録しておけば、後から見返しても経緯がすぐに理解できます。

他にも、新人教育や業務マニュアルにも応用でき、誰が見てもわかりやすく情報をまとめられます。

ビジネスシーンでは特に情報を簡潔にまとめることが求められるため、社内で活用するのに便利な手法です。

マーケティング戦略で活用する場合

マーケティング施策を立てる際は、5W1Hを活用してターゲットや目的を整理することで、より精度の高い戦略が組めます。

例えば「誰に(Who)」「どんな商品を(What)」「なぜ届けたいのか(Why)」を明らかにすれば、広告やキャンペーンの設計が的確になります。また、「どうやって(What)」や「どこで(Where)」、「どうやって売り込むか(How)」などもターゲットに届くように戦略を練ることができるでしょう。

特にペルソナを設定してマーケティングを練る際には、役に立つ手法です。

関連記事:ペルソナマーケティングとは?メリットや設定方法を解説

SEO戦略で活用する場合

SEO戦略はユーザーの検索意図を汲み取って、マッチしたコンテンツを提供することが重要です。5W1Hを使えば、「誰が(Who)」「どんな疑問を持ち(Why)」、「どんな情報を求めて(What)検索するか」を分析しやすくなります。

例えば、PCのスペックを紹介するWebコンテンツを作成する際は、「どのような属性のユーザーが(Who)」「自分に合うスペックのPCを選ぶ情報が欲しい(What)」などが考えられます。検索目的などを考えることで、Webコンテンツに必要な情報をまとめられるでしょう。

これにより、検索ニーズに合ったキーワード選定や記事構成が可能になり、精度の高いSEO戦略を立てることができます。

関連記事:SEO戦略とは!? 効果的な戦略策定のポイントを解説

コンテンツを作成する場合

ブログや記事、動画などのコンテンツを作成する際も、5W1Hは非常に有用です。

ユーザーは「なぜその情報が必要か(Why)」「どんな悩みを解決したいか(What)」を抱いてページを訪れます。それに応えるためには、「誰向けに(Who)」「どのような形式で(How)」提供するかを整理することが不可欠だからです。

コンテンツ作成を5W1Hで考えると、ペルソナ設定だけでなく流入元からの逆算など、構成の質が大きく向上します。その結果、ユーザーを満足させるコンテンツを作成できます。

関連記事:コンテンツマーケティングは企画が重要?企画で行うことや注意点を解説

5W2Hとの違い

5W2Hとは、5W1Hにさらに「How much(いくら)」、または「How many(いくつ)」を加えた以下の7つの要素のフレームワークです。

- Who(誰が)

- What(何を)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- Why(なぜ)

- How(どのように)

- How much / How many(いくら・どのくらい)

金額や個数などが入ることで、より実務的で数値管理を必要とする企画立案や業務計画、プロジェクト管理などが行えます。

例えば、新商品を企画する場合、「どのターゲットに」「どんな商品を」「なぜ必要とされるのか」といった5W1Hに加えて、「コストはいくらかかるか(How much)」「在庫はいくつ用意するか(How many)」といった具体的な数量・費用も加えて考えます。

そのため、数字や予算、量的な判断が必要なビジネスシーンでは5W2Hがより実用的といえるでしょう。特に、情報がまとまっていない際は、5W2Hを元に整理するとすっきりまとまります。

まとめ

5W1Hは、「Who(誰が)」「What(何を)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」のそれぞれの単語の頭文字を取った造語です。この6つの要素を考えることで、文章や情報を相手にわかりやすく伝わるように整理できます。特にビジネスシーンでは、情報を確実に伝えるために実用的に使うことができ、要領よくマーケティング戦略を練るなどを行うことができます。また、数字や予算がからむ判断が必要な場合は、「How much(いくら)」「How many(いくつ)」を加えた5W2Hを応用すると、より実用的に使えます。5W1Hは情報を整理する際にとても役に立つ手法のため、ぜひ実践して効果を実感してみてください。

5W1Hは、「Who(誰が)」「What(何を)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」のそれぞれの単語の頭文字を取った造語です。この6つの要素を考えることで、文章や情報を相手にわかりやすく伝わるように整理できます。特にビジネスシーンでは、情報を確実に伝えるために実用的に使うことができ、要領よくマーケティング戦略を練るなどを行うことができます。また、数字や予算がからむ判断が必要な場合は、「How much(いくら)」「How many(いくつ)」を加えた5W2Hを応用すると、より実用的に使えます。5W1Hは情報を整理する際にとても役に立つ手法のため、ぜひ実践して効果を実感してみてください。