Googleアルゴリズムを考えてコンテンツを作るには?5つのコツを解説

SEOのランキング決定のGoogleアルゴリズムには200以上の項目があるといわれています。しかし、サイト管理やコンテンツ作成においては必ずしもその全てを考慮せずとも上位表示は可能です。

今回は、Googleアルゴリズムを考えてコンテンツを作る時のコツをご紹介します。

今回は、Googleアルゴリズムを考えてコンテンツを作る時のコツをご紹介します。

コンテンツ作成の5つのコツ

ユーザーファーストを考えていれば自然にGoogle対策はできるはずです。コンテンツ作成はどのようにすべきなのかを5つの基準でご紹介いたします。

なお、200項目の詳細についてはGoogleのアルゴリズムとは?をご確認ください。

- 検索意図の把握

- ウェブページの関連性

- ユーザビリティ

- コンテンツの質

- 文脈の考慮

検索意図の把握は必須

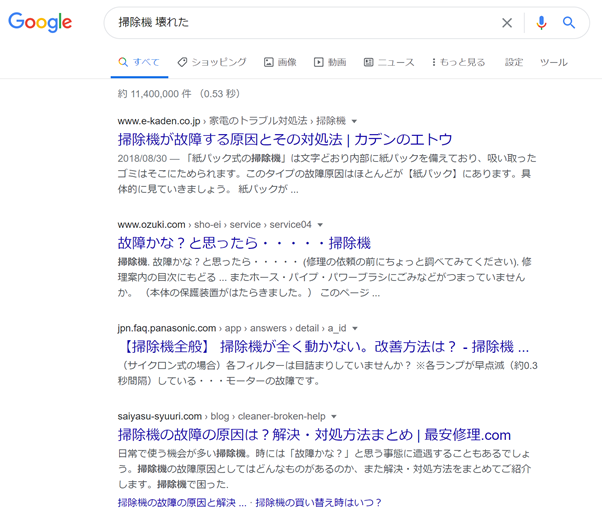

Googleは検索ユーザーの検索意図(インサイト)を考えて検索結果を出しています。検索意図を把握することはサイト運営という点でもコンテンツ作成という点でも最優先に考えるべきことです。

例えば、「掃除機 壊れた」で検索をすると図のような結果が出てきます。上位表示されている記事は「掃除機が壊れたこと」に言及しているのではなく、「掃除機が壊れたユーザーが知りたいこと」について触れています。

検索エンジンはクエリ(実際に入力したキーワード)をそのまま結果に反映しただけではユーザーの満足は得られないことを知っています。

これはつまり、サイトを作る際や記事を作る際に「ユーザーが本当に知りたいこと」を適切に導き出す必要があります。

このようにGoogleアルゴリズムを意識した結果とはユーザーフファーストを突き詰めた結果と一致することになるため、アルゴリズムに振り回されずに検索意図を把握したうえでサイト運営することが重要です。

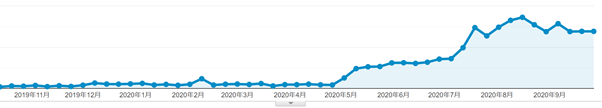

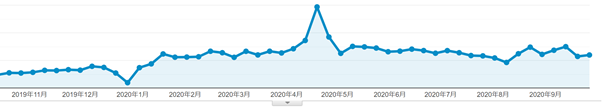

正しくSEO対策をすることで下図のように2020年5月のアップデート時に大きくアクセスを伸ばすサイトやアップデートに影響されずにアクセスを集め続けるサイトにすることができます。

ウェブページの関連性を高めること

検索順位を上位に持ってくる方法を一言で表せば、検索クエリとの関連性を高めることです。

関連性を高めるために良質な記事が必要になり、専門家の意見や客観的データが必要になり、外部参照としての被リンクが必要となります。

過去には記事の中に狙ったキーワードの表示回数が検索順位に影響するということもありましたが、検索エンジンも年々進化していますので以前のやり方は通じなくなってきました。キーワードの表示回数があまりにも多い場合にはスパム行為として悪影響が出ることもありますのであくまで自然な文章を心掛けるべきでしょう。

先に述べた検索意図を大きく外していなければ必然的に関連性の高くなる記事を作ることができるはずです。関連性を高めるためには検索クエリに対する情報を可能な限り網羅し、かつ、競合の記事だけでは満たすことのできない情報を盛り込むことで高い評価を受けることができます。

ユーザビリティを意識すること

ユーザビリティとは「使いやすさ」のことです。ユーザーがサイトを見たときにどこまで使いやすいか、どれだけ情報を手に入れやすいかまで意識することで検索エンジンから高い評価を得ることができます。

技術的な面ではページの表示速度やモバイルフレンドリーを意識する必要がありますし、ページ構成もトップページから少ないクリック数で目的の記事にたどり着けるようにするというのもユーザビリティを意識した結果です。

よいコンテンツを入れているのに、なぜ順位が上がらないのかと思った際にはそのサイトが本当にユーザーにとって使いやすいのかを考えることで改善点が見えることがあります。

- 見た目はどうか

- メニューの配置はわかりやすいか

- 文字や背景の色は読みやすいか

- 広告が無駄に多く、ユーザーが本当に必要な情報が見つけやすいか

- 導線設計はしっかりとしているか

これらのことを修正することで検索順位が改善する可能性があります。デザイン担当とSEO担当が対立していた時代もありましたが現在では共存できるはずです。

コンテンツの質を担保すること

検索順位で上位を取るためにはSEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)は必須ですが、2016年頃からはSXO(Search eXperience Optimization:検索体験最適化)にシフトしてきています。

SXOとはユーザーが検索を行うことで得た結果を最適にするという手法です。ユーザーが本当に満足するためには最適な答えを簡潔に伝える必要がありますが、検索したことによりユーザーが想定しなかった本人すら意識していなかった本当に欲しい情報まで盛り込むことでより高い満足を得ることになります。

検索上位のサイトを参照して記事を作ることはできますが、それだけでは競合より高い評価を受けることはできません。競合サイトは参考にするだけに留め、そのクエリに対して自分たちではどこまで情報を提供できるのかを考える必要があります。

コンテンツを作る際には独自性、網羅性を考えなければなりませんが、同時に誰が情報を発信しているかも入れるべきでしょう。2017年ころからE-A-Tと言われ網羅性、信頼性、権威性の3つを担保しなければならなくなりました。

しかし、E-A-Tという言葉は最近のものですが、本質的な意味ではインターネットが始まるよりもずっと以前から存在していた事実です。

欲しい情報は端的で良い場合もありますが、調べていくうちに派生して他の情報が欲しいということはよくあります。2つの全く違う事実があったときにはどちらが正しいのか、両方とも間違っているのかを判断することは日常的にあります。そして、誰が発言したかでその内容を信じるかどうかを決めるということも普通のことです。

インターネット黎明期には匿名掲示板に載っている情報に誤りが多いことから信用できないと言われたり、インターネットでは情報が正しいか誤っているのかを判断できない人は使ってはいけないなどと言われりしましたが、現在では誰もが日常的に使っているインフラですので情報の質を担保するために検索エンジン側で不必要だと思われる情報は見えづらくしているともいえます。

逆に言えば、この人が言っているならば絶対に正しいというような情報があれば、それは検索エンジンでも1位を取り続けるはずです。そのため、正しいか正しくないかでは判断できないようなキーワードに対しては権威性ではなく網羅性だけで順位が付くこともあります。