SEOの効果とは?SEO対策で効果が出るまでの期間と効果を出す方法を解説

SEO対策を行っているものの効果が出ないため、「どの程度の期間がかかるのか知りたい」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。Webサイトの状況によっても正確な数字は異なりますが、対策内容からある程度の予想は可能です。

目次

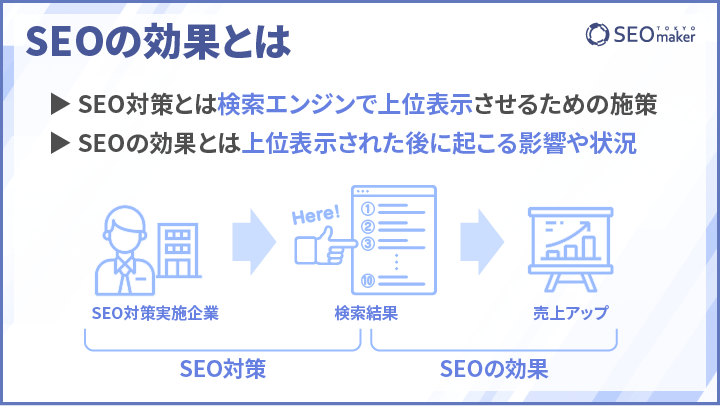

SEOの効果とは

SEO対策とは、GoogleやYahoo! JAPANなどの検索エンジンで上位表示させるための施策のことをいい、SEOの効果とは、検索エンジンで上位表示された後に起こる影響や状況の事です。一般的には検索順位で10位以内に入ることを「検索上位」と呼んでいて、10位内でないとSEOの効果は発揮されません。

検索ユーザーが何かしらのキーワードで検索した際、検索結果の1ページ目に表示されていれば、SEO対策で効果が出ている状態といえるでしょう。ただし検索キーワードの検索ボリュームや競合サイトによっても難易度は異なるため、対策するキーワードによって細かい基準値も変化します。

検索上位表示されることでクリック数が増加し、サイトへのトラフィック数が増えます。そのほかにもWEB集客においてプラスの良い効果が多数あります。

SEO対策によって得られる効果

SEO対策によって得られる最大の効果は、やはり見込みの高いユーザーを集客できることです。ただホームページを運営していては見つけてもらえないからこそ、Webサイトの運営者側からアプローチできる点が強みといえます。また長期的な費用対効果やブランディング効果など、ほかにも得られる要素はさまざまです。

ここでは、SEO対策によって得られる効果について詳しく解説していきます。

見込みの高いユーザーを集客できる

まず1つ目の効果が、自社にとって見込みの高いユーザーを集客できることです。SEO対策をせず、ただホームページを公開している場合であれば、アクセスしてきてほしいユーザー層をそこまで絞り込むことはできません。しかしSEO対策ではキーワード対策によって、検索キーワードを限定して対策することで、ある程度のユーザー層や心理状況を把握できます。

仮に渋谷にある安価な脱毛サロンであれば、

- 「脱毛サロン 渋谷」「 脱毛サロン格安 渋谷」

などといったキーワードです。このようにキーワードを限定することで、サイトの運営者が顧客を選び、見込みの高いユーザーを集客できる点がSEO対策の強みといえるでしょう。

Web広告より費用対効果に優れている

2つ目の効果が、長期的にみるとWeb広告より費用対効果が優れている点です。SEO対策ではまとまった費用がかからないものの、効果を出すためには長期的に対策する必要があります。それに対してWeb広告は即効性が高く、広告費用さえ支払えば、すぐにでも広告の出稿が可能になります。

しかし効果を出し続けるには膨大な広告費用をかけなければいけません。このようにSEO対策とWeb広告では、お互いにメリット・デメリットが存在します。しかし長期的な視点で考えた場合、SEOで検索1位を取れればWeb広告と同等の集客効果を得られるでしょう。また費用はかからないまま効果を維持できるため、非常に費用対効果の高い集客方法として活用できます。

自社のブランディングにつながる

3つ目の効果が、企業イメージや商品・サービスのイメージなど、自社ブランディングにつながることです。検索エンジンでは、かならずユーザーがキーワードを入力して検索を行う仕組みとなります。そのため検索キーワードに関連する内容として自社が検索上位に表示できれば、ユーザーは勝手にページタイトルや企業名が目に入る流れとなります。オーガニック検索で上位表示しているサイトはユーザーの信頼性が高くブランド力となります。

また最終的には「脱毛サロン=企業名」のように、検索キーワードに対するイメージを植え付けられ、企業ブランディングとして大きな効果を発揮するでしょう。このように検索上位は多くのユーザーが注目しているからこそ、Webサイトへのアクセスだけでなく、企業としての認知度やブランディング向上にSEO対策は効果的です。

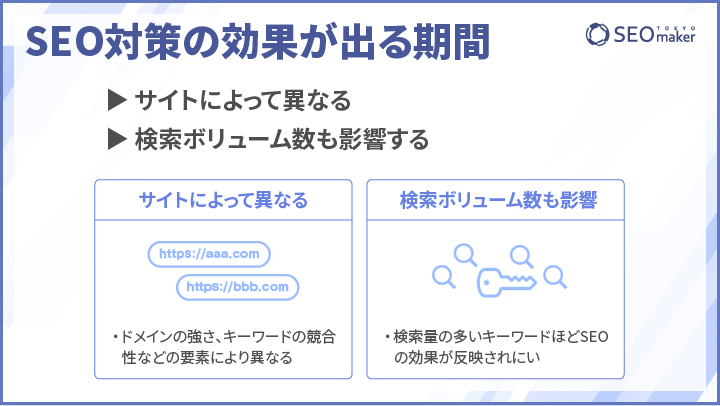

SEO対策の効果が出る期間

SEOを意識した取り組みをしたからといって、すぐに結果が反映されるわけではありません。SEO対策を始めて早くて3カ月くらいで対策キーワードの順位が上がってくれば成功といえます。SEOは長期的に取り組む施策であることを念頭においてください。

SEOの効果が出るまでの期間について2つのポイントと4つの事例をお伝えします。

サイトによって異なる

SEO効果が現れる期間はどのサイトも同じというわけではありません。理由としてはドメインの強さやキーワードの競合性などの要素が組み合わさって決定されるためです。ドメインの強さは良質な外部リンクの獲得本数やコンテンツページのインデックス数などのGoogleアルゴリズムの総合評価で強くなっていきます。

新規に作ったばかりのサイトではまだドメインが弱く、SEO対策をしてもすぐSEOの効果は出ませんが、長く運用されているサイトでドメインが強ければ、新しく記事コンテンツを実装したら数日でインデックスされた後すぐに上位表示されることもあります。キーワードの競合性とは、対策キーワードで競合がほとんどいなければ新規サイトでもすぐに上位表示する可能性が高く、競合性が高ければ、ドメインが強く長く運用されたサイトでも競合に負けて上位表示が難しいケースがあるという事です。

検索ボリューム数も効果に影響する

キーワードの検索ボリュームの多さもSEOの効果が出るまでの時間に関係します。端的に言うと検索量の多いキーワードほどSEOの効果が反映されにくく、上位表示に繋がりにくいです。一般にドメインエイジが1年未満のサイトではSEO効果が出てくるために半年以上かかるケースが多いです。一部のサイトが2ヶ月~半年だけでSEOの効果を発揮できますが、それは検索ボリュームの少ないキーワードで戦っていることや多くのコンテンツを揃えていることが考えられます。コンテンツ作成の初期段階では検索ボリュームが少ないロングテールキーワードを狙って記事作成することも戦略の1つです。

3か月程度で効果が出た例

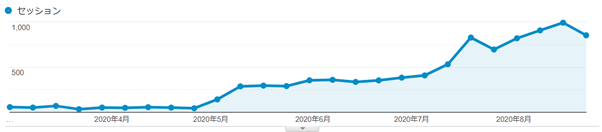

SEOコンテンツではなく、1500文字程度の独自調査事例をコツコツと追加していき、3か月程度で目に見える伸びが確認できています。さらに独自調査事例を追加し続けたところ、狙っていたワードで1ページに入り、セッションも大きく伸びました。

SEOコンサルタントコメント:競合のコンテンツを参照せず、他社には真似できない独自レポートを量産したことが功を奏しました。しばらくは低空飛行が続きましたがアップデートのお陰でアクセスを大きく伸ばすことに成功。ニッチワードでしたが特にミドルワードでのアクセスを多く確保できています。

7か月程度で効果が出た例

平均で月20本ほどのコンテンツを配信し続けたところ、セッションも伸び続けましたが7か月目に入って伸び率がさらに上がりました。

SEOコンサルタントコメント:ビッグワードは競合が非常に強く、クエリタイプのKnowクエリでは戦いづらい分野での対策でした。上位陣は動画を配信し動画が上位を独占する傾向が強かったので、反対にミドルワード、スモールワードのテキストで対策を施したところ大きな伸びを確認できています。

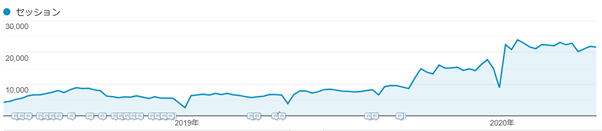

6か月ほどでアップデートの影響で伸びた例

粘り強く対策を続けたサイトです。

SEOコンサルタントコメント:もともとアクセスはあったサイトでしたが内部リンクの最適化やHTMLコーディングの修正など細かな対応を行い、コンテンツを大幅に増やしたところ、アップデートの影響でセッションを伸ばすことに成功。月間ボリューム20,000超のキーワードで1ページ目に入ることができました。

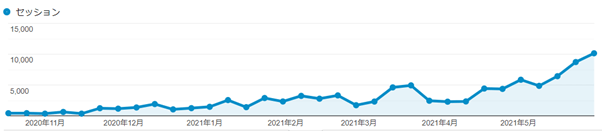

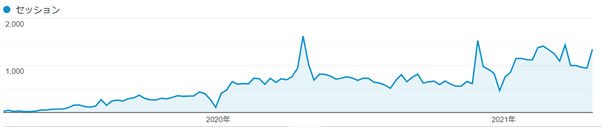

更新を終えてからも継続的に伸びた例

これはやや特殊な事例です。サイト立ち上げからコンテンツ作成まですべて行いましたが、お客様の事情により5か月間で30記事しか作成していないサイトの事例です。

5か月間ではアクセスもそこまで伸びず、その後の対応は一切しておりませんでしたが、競合調査とキーワード選定をしたSEOコンテンツの評価が後から効いてきています。対応終了後もアクセスは伸び、現在でも最多アクセスを更新できています。

コメント:記事数が少なくても、しっかりとした独自コンテンツを作成していれば後から効果が出てくるのがSEOです。この事例では更新終了後、約2年間は何もしていませんがアクセスは伸びていますのでコンテンツの配信を続けていれば大きく効果が出た可能性があります。

SEO対策で効果を出すための対策

ここでは、SEO対策で効果を出すための7つの対策について解説していきます。SEO対策について詳しくは、「SEOとは?[SEO対策の最新ガイド]上位表示の対策を解説|2022年完全版」を参照ください。

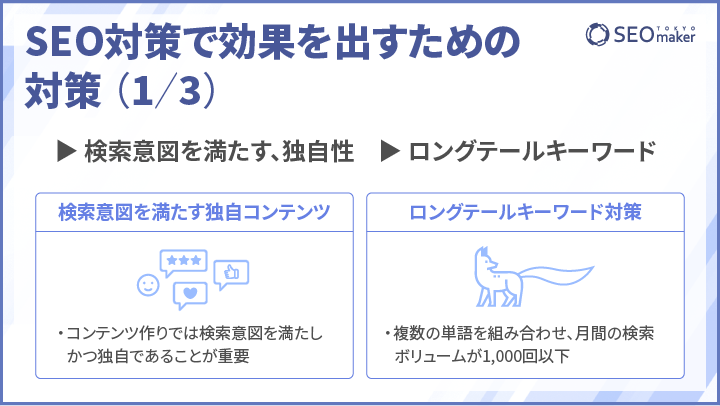

- 検索意図を満たす独自コンテンツの作成

- ロングテールキーワードの対策

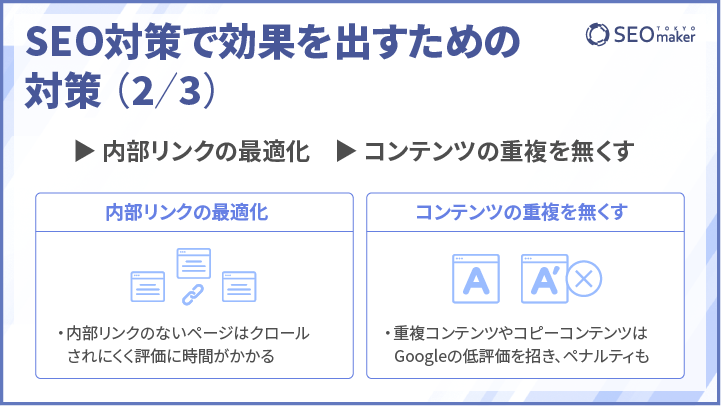

- 内部リンクの最適化

- コンテンツの重複を無くす

- コンテンツの質を見直す

- 常時SSL化

- ページスピード改善

検索意図を満たす独自コンテンツの作成

コンテンツを作るのは当たり前ですが、重要な点は「検索意図を満たす」かつ「独自」であることです。

コンテンツを作ってもありきたりの内容で誰でも知っていることを書いても評価はされにくく、反対に誰も知らないことや自社だけができることなどを記事にすることで独自性が高まります。

そして、検索意図(ユーザーが何を考えて検索しているか)を考えて、最適な答えを提供できるようになればコンテンツとしてはかなり優れたものになるはずです。優れたコンテンツを量産し、正しく内部リンクを張り巡らすことでクロールを促し、評価されやすくなります。

さらに、コンテンツを正しいHTMLで作ったり、構造化データを利用したりすることで正しいレンダリングができるようになり、検索エンジンへのページ理解を深めることができます。

ロングテールキーワードの対策

ロングテールキーワードとは、複数の単語を組み合わせ、月間の検索ボリュームが1,000回以下と非常に少ないキーワードのことです。

例えば、

- 「脱毛サロン メンズ 北海道」

- 「サウナ 外気浴 新潟」

などが該当します。

一見、検索ボリュームが少なく需要がないように感じますが、実際はSEOで効果を出すにはロングテールキーワードがおすすめとなります。なぜなら対策している競合サイトが少なく、検索ユーザーのニーズを把握しやすいためです。またロングテールキーワードを同時に対策すれば、Webサイト全体のアクセス増加を見込め、SEOの評価を高めることができるでしょう。したがって無理に検索ボリュームが多いキーワードを選択するのではなく、まずは各自に検索上位に位置できるキーワード選択が重要です。

内部リンクの最適化

コンテンツを作ったら必ず既存ページからのリンクが必須です。内部リンクを付けられていないページ(独立したページ)はクロールされにくく、評価されるまでに時間がかかってしまいます。

また、内部リンク対策というのはグローバルメニュー、パンくずリスト、ページ内リンク、サイドバーやフッターなどのリンクなども含まれます。

内部リンクを貼り、導線を改善して回遊を促すことはSEOでは大切な施策です。導線を考慮することはユーザビリティ(UI/UX)の向上やクローラビリティを考慮することにもつながります。

【余談】内部リンクを最適化するだけで順位が上がった例

内部リンクは関連ページを誘導したり、アンカーテキストをつけることでクローラーにページ理解を促進させる効果がありますが、なぜかSEOでは軽視されがちな傾向にあります。外部リンクほどではありませんが、内部リンクを改善することはインパクトがある施策であることは多く、正しく張り巡らせていない場合にはぜひ積極的にリンクをしてください。上位表示しているサイトは内部リンクの多さにも特徴があります。

どのくらいのリンクであれば大丈夫かという疑問を持たれる方もいますが、必要な分だけ貼って構いません(100必要なら100でも問題ありません)。

コンテンツの重複を無くす

Webサイトを運営していると公開している記事も増え、どうしても似た内容のコンテンツが生まれてしまいます。しかしコンテンツの重複が発生した場合は、かならずどちらかのコンテンツをなくし、一つに統一するようにしましょう。SEOでは重複コンテンツやコピーコンテンツは、Googleの低評価を招きます。放置していると悪影響だけでなく、ペナルティを科される可能性もあるため注意をしましょう。

コンテンツの質を見直す

コンテンツの質は定期的に見直すようにしましょう。なぜなら他サイトも常に成長しており、自社コンテンツに成長がなければいずれは抜かされてしまうからです。また検索キーワードによっては、ユーザーの検索意図が変化している場合もあります。急に大きく変化することは珍しいですが、検索意図がズレた状態ではユーザーを満足させられず、SEOの評価も下がってしまうでしょう。したがってSEOで最も重要な質を追求し、ユーザーが閲覧した際に常に満足する状態を目指しましょう。

常時SSL化

常時SSL化というのは自サイトのURLをhttpではなくhttpsから始まるものに変更するということです。一時期はSSL化をするとSEO対策になると言われていましたが、直接的なSEO効果はありません。評価が全く同じであればSSL化されている方が有利、程度です。

しかし、常時SSL化をしていないとChromeでは「保護されていない通信」と警告出てしまい、ユーザーの離脱につながります。単純にセキュリティ強化という点でも常時SSL化することで信頼性が高まりますが、滞在時間や直帰率に影響することを考えると間接的にSEO効果が出る可能性はあります。

【余談】実はSEOとは関係のないSSL

厳密にはSSL化はSEOに関係しますが、基本的にSSL化したからといって検索順位が上がることはありません。SEO会社では検索順位が上がることを理由に積極的にSSL化させようとするところもありますが、検索順位は上がりません。セキュリティ対策という視点ではSSL化は導入すべきですし、昨今の時代の流れではSSL化しないことはありえませんが、SEO効果が出るというわけではないことは覚えておいてください。

ページスピード改善

ページスピードはコアウェブバイタルにもつながる重要な指標です。単純に読み込みに時間がかかるとユーザーが離脱してしまうというのもありますが、表示速度があまりに遅いと検索エンジンからの評価も低くなります。

つまり、ページスピードはSEOに直接かかわることがあるということです。

ページスピード対策は非常に奥が深く、対策は多岐にわたりますができることから進めることをお勧めいたします。AMP(Accelerated Mobile Pages:コンテンツを高速表示させる手法)を使うことでモバイルの高速表示は可能になりますのでページ速度は劇的に改善することがあります(AMPの導入には直接的なSEO効果はありません)。

【余談】AMPのメリット・デメリット

AMPを使うことでモバイルページの高速表示が可能になります。高速表示をすることで離脱率が大きく下がる可能性があり、やるべきかどうかとなればやった方がよいことは間違いありません。特にWordPressを使っている場合には簡単にAMP化できることもあり効果的です。しかし、AMP化することで表示が崩れたり、コーディングの修正が必要になったりすることもありますので、導入にはエンジニアの意見を聞いてから行うようにしましょう。

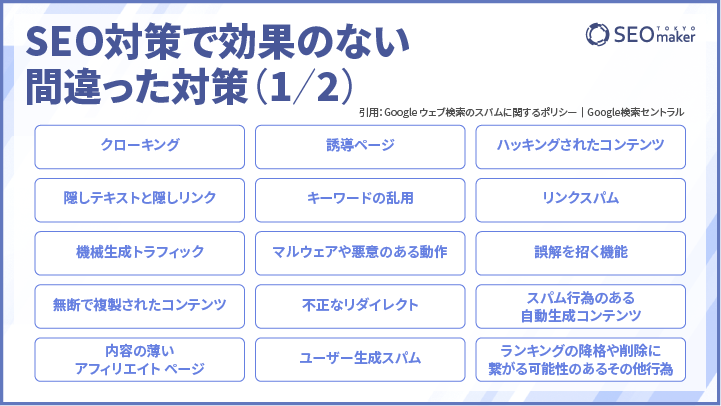

SEO対策で効果のない間違った対策

ここでは、SEO対策で効果のない間違った対策について解説していきます。基本的には、Google ウェブ検索のスパムに関するポリシーに該当する行為は避けてください。

- クローキング

- 誘導ページ

- ハッキングされたコンテンツ

- 隠しテキストと隠しリンク

- キーワードの乱用

- リンクスパム

- 機械生成トラフィック

- マルウェアや悪意のある動作

- 誤解を招く機能

- 無断で複製されたコンテンツ

- 不正なリダイレクト

- スパム行為のある自動生成コンテンツ

- 内容の薄いアフィリエイト ページ

- ユーザー生成スパム

- ランキングの降格や削除につながる可能性のあるその他の行為

また、以下の施策も特に気を付けてください。

故意に設置した被リンク

被リンクを獲得したいからといって、故意に設置することはやめましょう。従来までの検索エンジンであれば、被リンク数でWebサイトの評価が決まることもありました。しかし現在では悪意のある被リンクは一掃され、見つかり次第厳しいペナルティを受ける可能性があります。検索エンジンからは被リンクの関連性についても簡単に見分けられるため、不正な方法ではなく、ナチュラルリンクの獲得を目指しましょう。

アンカーテキストの不正な利用

Webサイト内でリンクを設置する際に使用するテキストのことを、アンカーテキストといいます。アンカーテキストを悪用すると、テキストとは違うページへ誘導するなど、まったく違う使い方となってしまいます。もちろんこのような不正な利用は禁止されているため、ユーザーをだますような活用はやめましょう。テキストとリンクの内容が一致し、無駄なキーワードや文を入れないのが正常な活用方法です。

クリックベイド

クリックベイドとは、実際のコンテンツ内容とは異なるタイトルを設定し、クリックを誘発させることです。釣りタイトルともいますが、コンテンツへ誘導したいがために行われる不正行為になります。繰り返し行っているとユーザーやファンはどんどんWebサイトから離れていってしまうため、Googleのペナルティがなかったとしても、迷惑になるようなことは避けましょう。

SEO対策で効果測定をするポイント

ここでは、SEO対策で効果測定をするポイントについて解説していきます。

- 検索順位の確認

- 検索流入の確認

- コンバージョンの確認

検索順位の確認

検索順位はSEO対策の効果を分かりやすく確認できるため、現状がどのような状態であるかを判断する際に役立ちます。特に検索順位は日々変化しているため、長期的に測定し続けることが重要といえるでしょう。また検索順位チェッカーなどのツールを活用すれば、自動計測機能やキーワードの管理を簡易的に行える機能が備わっています。数多くのページを一括管理することは大変な労力のため、正確な数値を測るためにもツールの活用はおすすめです。

おすすめ記事:SEOランキングとは?検索順位の調べ方とおすすめチェックツールをご紹介

検索流入の確認

Webサイトの検索流入を確認する際は、Googleが提供しているGoogle Analyticsの活用をおすすめします。確認すべきポイントは、自然検索の流入数についてです。自然検索を確認することで、検索エンジンからどの程度のユーザーがアクセスしているのかを分析できます。仮に増加していればSEOでは良い状態となり、減少していればSEOでは改善の余地があると判断できるでしょう。

おすすめ記事:アクセス解析とは?アクセス解析の基本から分析方法のポイントまで徹底解説!

コンバージョンの確認

コンバージョンの確認をする際は、検索流入と同様にGoogle Analyticsを活用します。確認すべきポイントは、アシストコンバージョン具体的な数値についてです。検索エンジンから流入したユーザーが、どの程度設定したコンバージョンを達成したかを確認し、意味のある検索流入なのかを確認しましょう。

おすすめ記事:コンバージョンとは?SEOにおけるコンバージョン率とCV数を向上させるポイントについて解説

まとめ