レスポンシブデザインとは?WEBサイトのタイプ別のポイントなど解説

Statistaの2025年9月の調査によると、世界全体のインターネット利用のうち58.3%がスマートフォンなどのモバイル経由となっています。さらに、Think with Googleの公式レポートでは「ユーザーがモバイル端末でアクセスした場合、読み込みに3秒以上かかればユーザーの53%が離脱する」と報告されています。

Statistaの2025年9月の調査によると、世界全体のインターネット利用のうち58.3%がスマートフォンなどのモバイル経由となっています。さらに、Think with Googleの公式レポートでは「ユーザーがモバイル端末でアクセスした場合、読み込みに3秒以上かかればユーザーの53%が離脱する」と報告されています。

こうした背景からも、SEO集客を考えるWEB担当者にとっては、WEBサイトでのモバイル最適化は最優先事項の業務といえます。そして、その鍵を握るのがデバイスに応じてレイアウトや画像、コンテンツを自動調整するレスポンシブデザインです。そこで、レスポンシブデザインの重要性や実装手順などわかりやすく解説します。

レスポンシブデザインとは

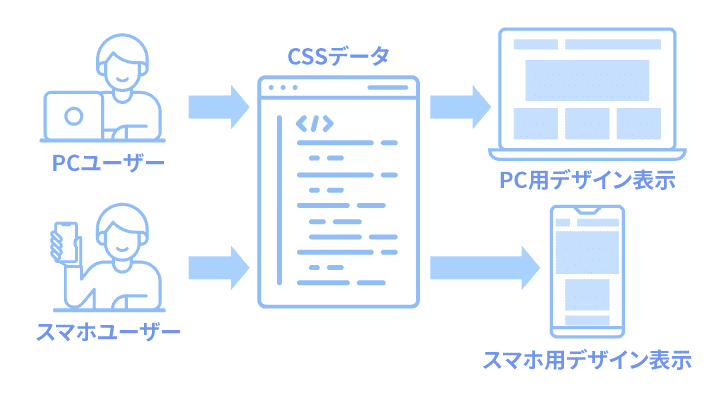

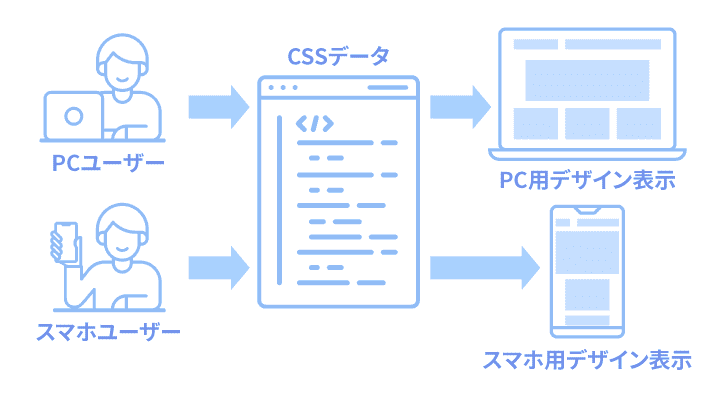

レスポンシブデザインは、ユーザーが使用するデバイスの画面サイズや向きに合わせて、WEBサイトのレイアウト、画像、コンテンツが自動的に調整される仕組みのことです。デスクトップやタブレット、スマートフォンなど、どのデバイスでアクセスしても、視認性の良いユーザー体験を提供することを目的としています。

レスポンシデバイスの技術は、固定単位ではなくパーセンテージを使用するグリッドレイアウト、サイズ変更される画像、そして特定の画面幅でデザインを切り替えるためのCSS といった技術によって実現しています。WEB担当者としてはレスポンシブデザインを導入することで、デバイスごとに複数のサイトバージョンを制作する必要がなくなり、メンテナンスが簡略化できるといったことに加え、検索エンジンによるSEOランキングの向上といった利点があります。

レスポンシブデザインの重要性

前述した通り、モバイル端末からのアクセスが全トラフィックの約6割を占める今、モバイル対応の遅れはそれだけで大きな機会損失につながります。そこで、レスポンシブデザインがなぜ今のWEB運用に重要なのかをユーザー体験やSEO、運用効率の観点から解説します。

ユーザー体験の向上

利点の1つは、ユーザー体験が向上することです。レスポンシブデザインを採用しているWEBサイトでは、レイアウトや画像、コンテンツなどが使用するデバイスの画面サイズや向きに合わせて調整され、ユーザーはズームイン/ズームアウト、横方向のスクロールなどをする必要がなくなります。デバイスが変わってもWEBサイトの見た目や機能が一貫しているたため、快適な閲覧体験が実現できます。

関連記事:UXとは?メリットや具体的な施策、優れた実例から学べる点など解説

SEOにおける優位性

検索エンジン最適化(SEO)の向上にも有益です。検索エンジンは、すべてのデバイスで快適な体験を提供するWEBサイトを好みます。特に、Googleが2015年初頭にモバイルフレンドリーであることをランキング要素とすることを発表しており、モバイルに対して視認性の良いWEBサイトの実装が必須となりました。そのため、レスポンシブではないWEBサイトは、SEOランキングに悪影響を及ぼす可能性があります。

また、レスポンシブデザインはページ読み込み時間の高速化にもつながるため、結果として離脱率を下げることにも役立ちます。離脱率が下がりエンゲージメントが高まれば、SEOのパフォーマンスも向上します。

メンテナンスしやすい

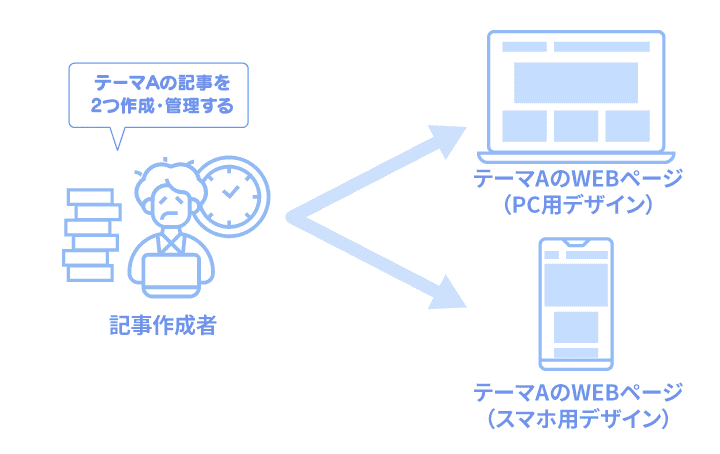

WEBサイトのメンテナンスを簡素化する点でも重要なポイントです。レスポンシブデザインを使わない場合、企業はデスクトップ用とモバイル用といった複数のバージョンでWEBサイトを構築・編集する必要があります。しかし、レスポンシブデザインを使用すれば、単一のWEBサイトがすべての画面サイズに適応するため、WEB担当者は1つのバージョンに対してだけ集中することができます。

レスポンシブデザインの普及

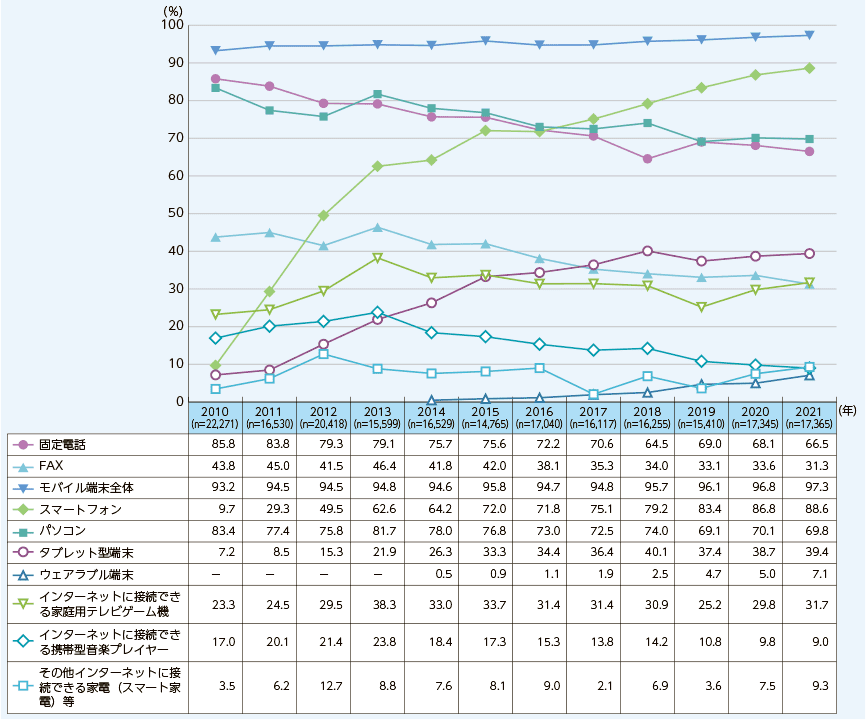

レスポンシブデザインは、2010年ごろからモバイル端末が急速に普及したのに伴い、1つのHTMLでタブレットごとに表示を変えられる技術として浸透してきました。

総務省が発表した令和4年版 情報通信白書によると、2010年以降にスマートフォンとタブレットの普及率が急激に増加したことがわかります。

| 西暦 | スマートフォンの世帯保有率 |

|---|---|

| 2010年 | 9.7% |

| 2011年 | 29.3% |

| 2012年 | 49.5% |

| 2013年 | 62.6% |

| 2022年 | 90.1% |

とりわけスマートフォンの伸びはすさまじく、2010年には世帯保有率が9.7%だったにもかかわらず、2013年には62.6%と過半数を大幅に超えています。

Googleがモバイル検索エンジンの利便性を強化し、レスポンシブデザインを推奨しました。

これまでWEBサイトの運用者は、WEBページを設置するためのURLを2つ用意して、それぞれのURLでパソコンとモバイル用のページを作っていました。つまり、同じ情報内容のページが2つ存在する状況です。

しかし、このページを2つ作るというテクニックは、次のような課題を抱えていました。

- サイト内のページ数が2倍になり、管理に手間がかかる

- サイト内に重複コンテンツが量産されてしまう

そこでGoogleは、時代のニーズに合わせてモバイル端末による検索エンジンの利便性を高めようと、さまざまな施策を講じました。その施策の1つとして、Googleは、WEBサイトの運用者に対してレスポンシブデザイン導入を推奨することにしました。Googleが推奨したので、レスポンシブデザインは瞬く間に浸透していきました。

レスポンシブデザインとSEOの関係性

レスポンシブデザインは、あくまでもWEBサイトにおけるデザイン設計の1つの手段ですので、直接的にはSEOと無関係です。厳密にいうと、Google検索エンジンには、モバイルフレンドリーという概念が導入されていて、モバイル対応しているWEBサイトを評価する仕組みがあります。ただし、それはモバイル向けのページを用意すればよい話です。つまり、レスポンシブデザインを実装すること自体に対する、SEO効果は発生しないということです。

関連記事:モバイルフレンドリーとは

その一方で、間接的にSEO効果を発揮するケースがあります。そもそも、レスポンシブデザインを採用すると、多数のデバイスでWEBページを閲覧できるようになりますので、ユーザーの利便性が向上します。すると、ユーザーは、次のような行動をとる可能性が高まります。

- ユーザーのページ滞在時間が上昇する

- ユーザーの再訪問率が上昇する

- ユーザーの離脱率が減少する

ユーザーの行動履歴は、WEBページの評価に影響を与えます。ユーザーにとって便利な仕組みを自社サイトに組み込むことで、結果としてSEO効果を期待できます。

レスポンシブデザインがSEOにおいて重要な理由

現代のSEOでは、レスポンシブデザインの重要性が高まっています。なぜレスポンシブデザインが重視されるのでしょうか?主な理由を3つ紹介します。

- Googleがスマホ対応を重視している

- ページのインデックス数に影響する

- すべてのデバイスにコンテンツを表示できる

Googleがスマホ対応を重視している

レスポンシブデザインが重要な理由の1つは、サイトの検索順位を決めているGoogleがスマホ対応を重視しているからです。

Googleは「モバイルフレンドリー」という考え方を重視しています。モバイルフレンドリーとは、スマホに優しいサイトを指しています。今やパソコンよりもスマホのほうがサイトを見るユーザーが多くなっています。仮にサイトがスマホ用の閲覧に対応していない場合、ユーザーはページを読むためにズームのような操作が必要になります。

このようなサイトの不便さは離脱の原因になるとGoogleはアドバイスしているので、サイト運営者もレスポンシブデザインで対応する重要性が高まっています。

ページのインデックス数に影響する

レスポンシブデザインは、1つのURLであらゆるデバイスの閲覧に対応しています。つまり、クローラーがサイトを巡回する時のURLの数が減るので、その分インデックスの効率が上がるメリットがあります。

たとえばパソコンとスマホ用でURLが別の場合、クローラーは2つのページに対して巡回する必要があります。クローリングの手間が増える分、インデックスされるまでの時間もかかってしまいます。

一方でレスポンシブデザインであれば、1つのURLに対してクロールするので、その分インデックスされるまで時間は早くなるのです。

すべてのデバイスにコンテンツを表示できる

レスポンシブデザインは、その特性上、すべてのデバイスにコンテンツを表示できます。これは言い換えれば「表示されないデバイスがない」というメリット得られます。

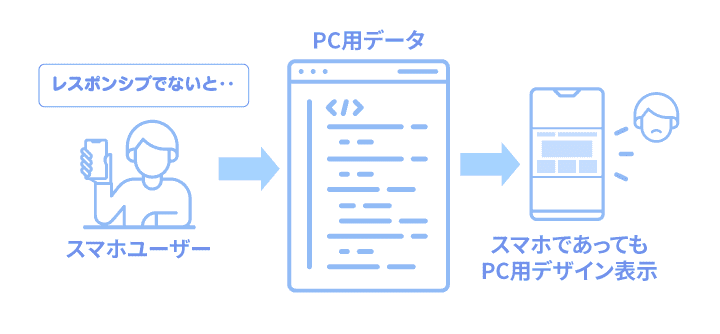

たとえばパソコン用のサイトと、スマホ用のサイトを別で作成していたとします。この時、スマホ用のサイトを閲覧するユーザーには、パソコン用サイトからスマホ用のサイトへリダイレクトさせます。このリダイレクトが正常に作動すれば問題ありませんが、万が一設定を間違えた場合、スマホユーザーにパソコンのサイトが表示されることになるのです。

この点、レスポンシブデザインは同じHTMLファイルはデバイスごとにデザインを最適化するので、上記のような誤りが発生しません。オペレーションを簡単にする点でも、やはりレスポンシブデザインを導入するのがおすすめです。

レスポンシブデザインのメリット

レスポンシブデザインを導入すると、下記のような利点があります。

- サイト運用の工数を大幅に削減できる

- 被リンク効果を最大限えられる

利点を考慮すると、ページ数が多くなる大規模サイト、長期運用してドメインパワーの強化を目指すサイトと相性がよいとわかります。

サイト運用の工数を大幅に削減できる

レスポンシブデザインを導入すると、サイト運用に必要な工数を大幅に削減できます。パソコンとモバイルの2ページを運用するスタイルと比較すると、単純計算でWEBサイト内における総ページ数が半分になります。こうしたことから、具体的には、ページの更新作業が減るほか、アクセス解析も煩雑度合いが減少します。

被リンク効果を最大限えられる

レスポンシブデザインの導入は、被リンク効果を高める効果があります。

たとえば、端末ごとにページをわけてサイト運用していたとします。自社のページ(パソコン向け)に被リンクやSNSのシェアがつきました。その後、今度は自社のページ(モバイル向け)で被リンクを獲得しました。このとき、同じ内容のページであるにもかかわらず、被リンクが分散されることになります。

一方、レスポンシブデザインの場合は、1つのページでモバイル対応できます。そのため、こうした評価の分散を避けられます。

レスポンシブデザインのデメリット

レスポンシブデザインのデメリットには、次のようなものがあります。

- ページスピード低下を招く可能性がある

- モバイルページのデザインが限定される

レスポンシブデザインが持つリスクの特徴を考慮すると、下記のようなサイトでは、端末ごとにページURLをわける運用スタイルの方が相性はよいです。

- ペライチのLP(ランディングページ)の設置

- デザイン性に特化させるサイト

モバイルページのページスピード低下を招く可能性がある

レスポンシブデザイン化したページは、モバイルページとして表示される際にページ表示速度が遅れる可能性があります。

そもそも、レスポンシブデザインでは、パソコン向けとモバイル向けのソースコードが1ページ内に同居している状況にあります。たとえば、モバイル端末でWEBページに訪問すると、パソコン向けのソースコードも処理されます。モバイル端末では、不要なパソコン向けのソースコードも読み込んでしまい、ページ表示速度の遅延につながります。

モバイルページのデザインが限定される

レスポンシブデザインを導入すると、モバイルページのデザイン性が限定されます。レスポンシブデザインは、端末の画面サイズによって、自動的にデザインやレイアウトが切り替わる仕様の技術です。たとえば、パソコンとモバイルページでデザインをわけたい場合でも、物理的に自由度が限定されます。

レスポンシブデザインの実装ポイント

ここではECサイトやブログサイトなど、WEBサイトの種類ごとにおけるレスポンシブデザインのポイントを解説します。自社WEBサイトのタイプに応じて、必要な箇所をじっくりご確認ください。

ECサイト

ECサイトにおけるレスポンシブデザイン実装のポイントは、直感的でシンプルなナビゲーションと購入への明確な経路を確保することです。例えば「カートに追加」などのCTAボタンは親指で操作しやすい大きなサイズにし、手順が多すぎるフォームを避け決済プロセスを簡素化することが大切です。また、レイアウトの煩雑さを減らすために、サイズガイドや商品仕様の解説などはアコーディオン機能などを使って、デフォルトで非表示にしておくことをおすすめします。

関連記事:ECストアとは?市場規模や運営業務、事例などを詳しく解説

コーポレートサイト

コーポレートサイトでは、無理に情報を詰め込まずに十分な余白を確保し、高速な読み込み時間を実現できるようにしてください。そのためには、無駄な画像を削除したり、最適化をおこなうなどのことが有効です。

また、デザインに凝りすぎて、WEBサイト全体が重くなったり、操作性が損なわれたりしないようにも注意が必要です。 日々のメンテナンスにおいては、Googleが定めたWEBサイトのユーザー体験を評価する指標「Core Web Vitals」を意識し、WEBサイトの読み込み速度の向上や視覚的な安定性を高めるよう努めてください。

ブログサイト

ブログサイトでは、SEOとユーザビリティを意識したレスポンシブデザインの実装がポイントです。Googleは検索結果のランキングを決定する際に、WEBサイトのモバイル版を優先する「モバイルファーストインデックス」を採用しています。そのため、WEBサイトをモバイル版とPC版で分けるのではなく、レスポンシブデザインを採用して1つのサイトで全デバイスに対応することが、SEOの観点からも推奨されます。

また、モバイル環境では画面が限られているため、ナビゲーションをシンプルにし、ユーザーが迷わず重要なページへたどり着ける導線設計をしてください。特に、ヘッダーメニューやフッター内のリンクは厳選するようにします。

LP(ランデイングページ)

ランディングページの目標は、ユーザーに特定の行動を促しコンバージョンを最大化することです。そのため、CTAを最適化することと、注意が散漫にならないよう不要な要素をできる限り削除することがポイントです。CTAボタンは、コントラストと色を効果的に使用して目立たせ、ユーザーが次に何をすべきかを明確に伝えることが必要です。

また、LPの目的はコンバージョンであるため、ユーザーの注意をそらさないようにするため、ナビゲーションメニューや外部リンクなどの要素はなくすようにしてください。そして顧客離脱を防ぐため、フォームの項目を最小限に抑え、シンプルにした決済プロセス を用意します。

関連記事:ランディングページ(LP)とは? 意味、構成とデザインの制作方法を解説

WordPressでの実装方法

多くの企業で導入されているWordPressですが、レスポンシブデザインを導入するには、基本的にはテーマを選択するだけでかまいません。しかし、どんな端末からアクセスしてもより快適な閲覧体験を提供するには、それだけでは不十分です。そこで、WordPressで最良の閲覧体験を提供するための具体的な手順とポイントを解説します。

関連記事:WordPressのメリットを解説!企業にとっての利点や魅力を引き出すコツなど解説

テーマの選択

WordPressでレスポンシブデザインを実現するなら、最初に適切なテーマを選択する必要があります。WordPressのデフォルトテーマは2011年以降、レスポンシブ対応となっており、多くのサードパーティテーマ(さまざまな企業や個人が提供するテーマ)もレスポンシブデザインを標準で提供しています。ただ、テーマを選択する際には、レスポンシブデザインに対応していることの確認とともに、ページ読み込み速度が短いことも確認してください。

テキストの調整

フォントの大きさなどは、テーマの選択でレスポンシブデザインを選択すれば大きな問題はありません。しかし、テキストを詰め込みすぎればPCでも、スマートフォンでも、読みづらくなってしまうので注意してください。各端末で十分な行間がとられているか、余白が設定されているかなどを確認する必要があります。

また、スマートフォンやタブレットでは、ページを指でスクロールしながら読むため、1行の文字数や段落の長さにも配慮してください。長文を1つの段落に詰め込むより、適度な改行が必要です。その他、記事のような場合は、見出しや小見出しを活用する必要もあります。

メディアの調整

WordPressはバージョン4.4以降、レスポンシブ画像機能をデフォルトで提供しているため、異なる画面サイズに合わせて画像が調整されます。そのため、モバイルユーザーに対しても、不必要にサイズの大きな画像を読み込ませることを避けられます。ただ、アイコンやロゴなどは、画像サイズだけに注意するのではなく、解像度を損なっていないかにも注目してください。基本的には、任意にスケーリングできるSVGファイルを推奨します。

モバイル端末でのテスト

テーマでレスポンシブデザインを設定したとしても、各モバイル端末で継続的なテストおこなってください。異なるデバイスや画面サイズで適切に表示されているかはもちろん、シームレスな操作ができるかを確認する必要があります。

特に新しいプラグインをインストールした場合、テーマや他のプラグインとの相性の問題で正しく表示できないことがあります。そのため、プラグインを追加・更新した際は動作確認をしてください。特にフォームやスライダー、メニューなど、ユーザーが直接操作する部分はトラブルが発生しやすい箇所です。表示が崩れたり、ボタンが反応しないといった不具合が起きていないか注意が必要です。

レスポンシブデザインの作り方

レスポンシブデザインを作る方法としては、下記の2つの手段が挙げられます。

- ソースコードに実装する

- テンプレートを利用する

このうち、ソースコードに実装するためには、WEBページのHTMLファイルとCSSファイルにレスポンシブデザイン用のコードを記述していくことになります。具体的には、HTMLファイルにviewportメタタグを、CSSファイルにメディアクエリを書きこんでいきます。

HTMLファイルにviewportメタタグを記述する

まずは、HTMLファイルにviewportメタタグを書きこみます。viewportメタタグは、metaタグの一種なので、headタグ内に記述します。

<head>

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>

</head>

viewport(ビューポート)は、表示領域を指定する指示文です。「content=”width=device-width」は、「コンテンツを端末画面の横幅に合わせる」という指示です。つまり、WEBページ全域に対して、「端末画面の横幅に合わせてコンテンツを表示する」という指示を出せるということです。

関連記事:メタタグとは

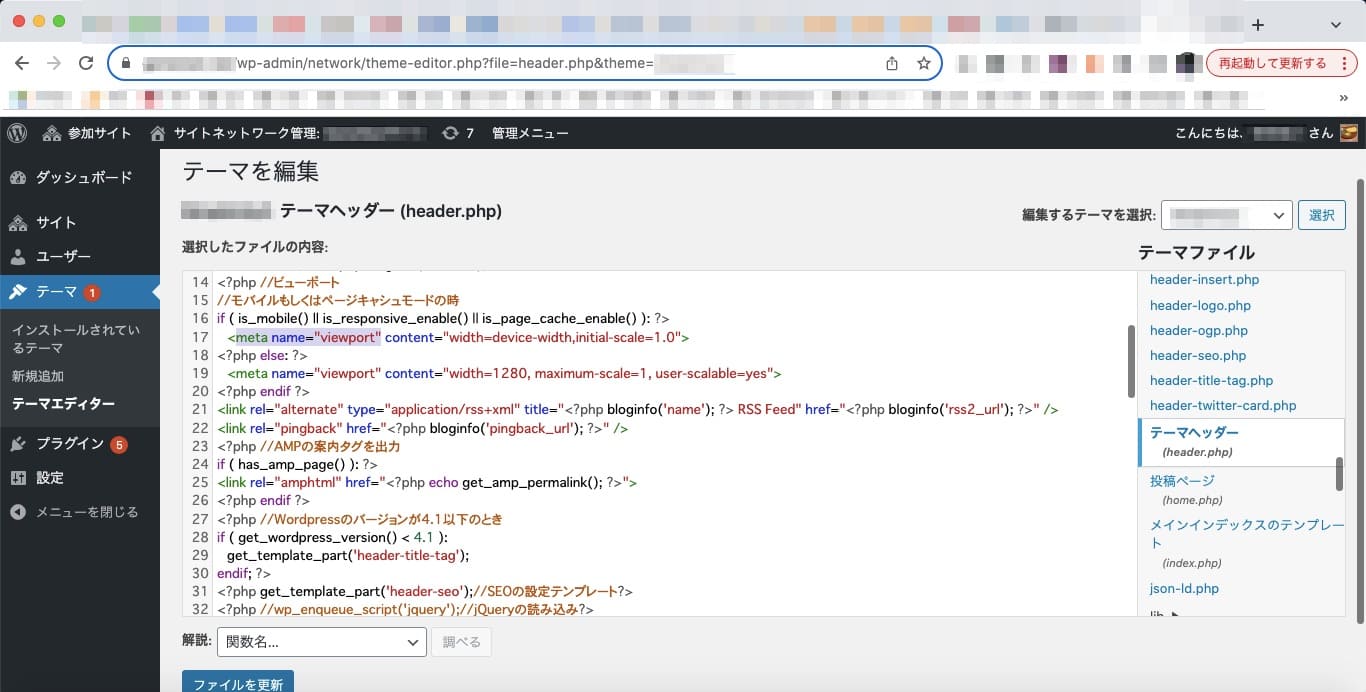

WordPressを利用する場合は、下記手順でコードを書きこみます。ただし、利用しているテーマにより異なるケースもありますので、詳しくはテーマの作成者に問い合わせてください。

- CMS画面のメニュー「テーマ」→「テーマエディター」をクリックする

- 「テーマファイル」内の「header.php」をクリックする

- 「header.php」にコードを記述して、「ファイルを更新」をクリックする

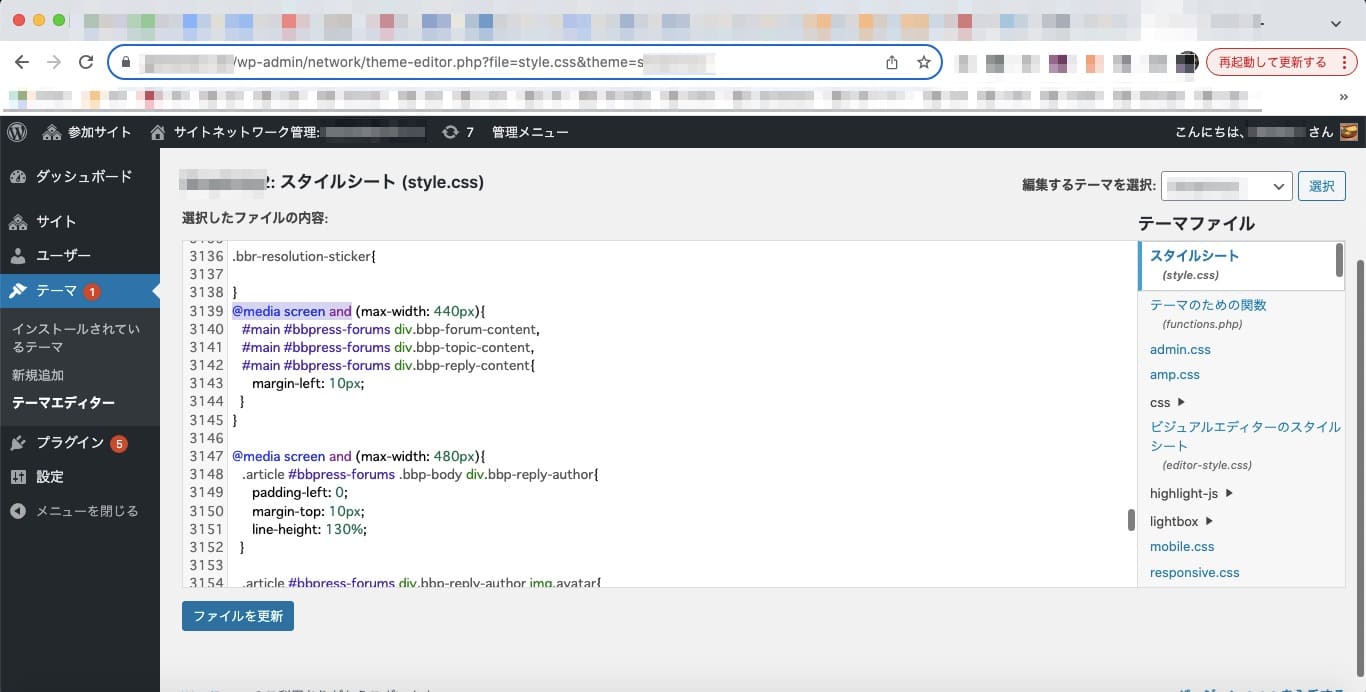

CSSファイルにメディアクエリを記述する

次に、CSSファイルにメディアクエリを記述していきます。

@media screen and (min-width: 1000px) { }

@media screen and (max-width: 999px) { }

メディアクエリは、ユーザーが利用している端末の画面サイズに合わせて、デザインやレイアウトの切り替えを指定するコードです。上記コードの例でいうと、「画面の横幅サイズが1000px以上ならばパソコンページを表示する」「画面の横幅サイズが999px以下ならば、モバイルページを表示する」という意味合いの指定です。そして、この切り替えの狭間の数値をブレイクポイントといいます。

関連記事:メディアクエリとは

WordPressの場合は、次の手順でコードを反映します。

- CMS画面のメニュー「テーマ」→「テーマエディター」をクリックする

- 「テーマファイル」内の「style.css」をクリックする

- 「style.css」にコードを記述して、「ファイルを更新」をクリックする

レスポンシブデザインの実装を確認する方法

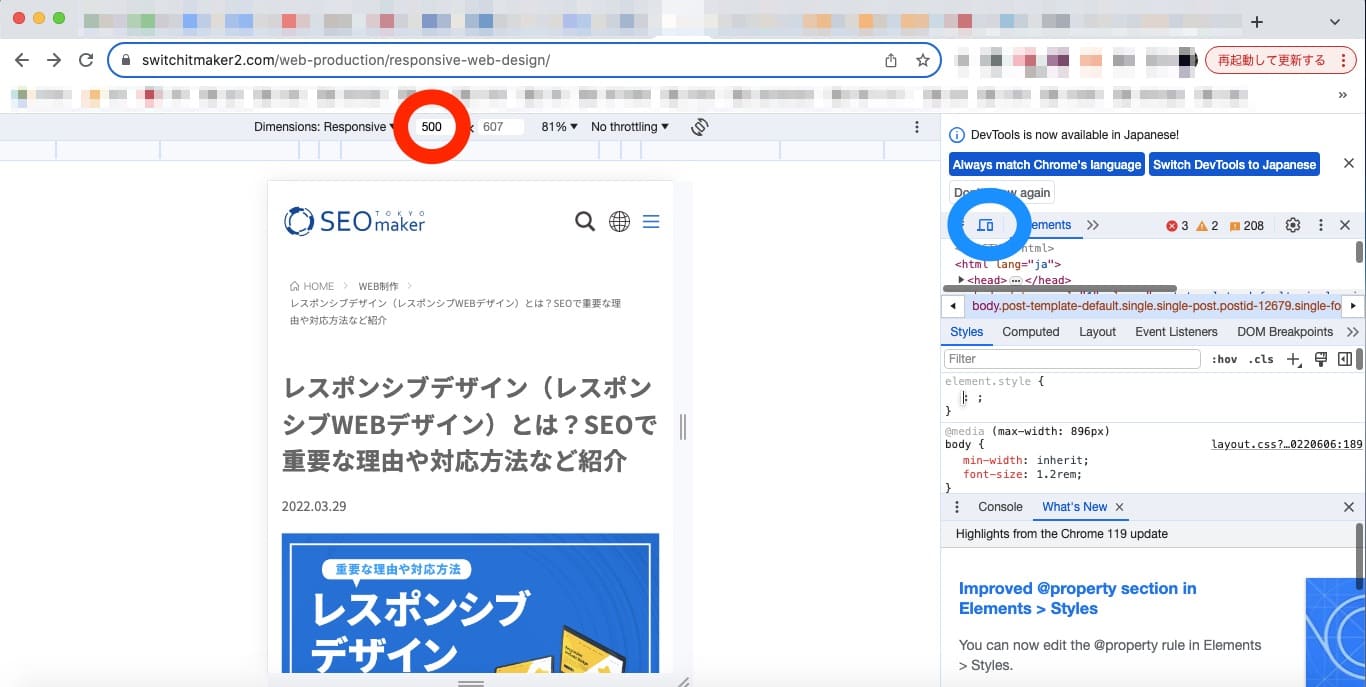

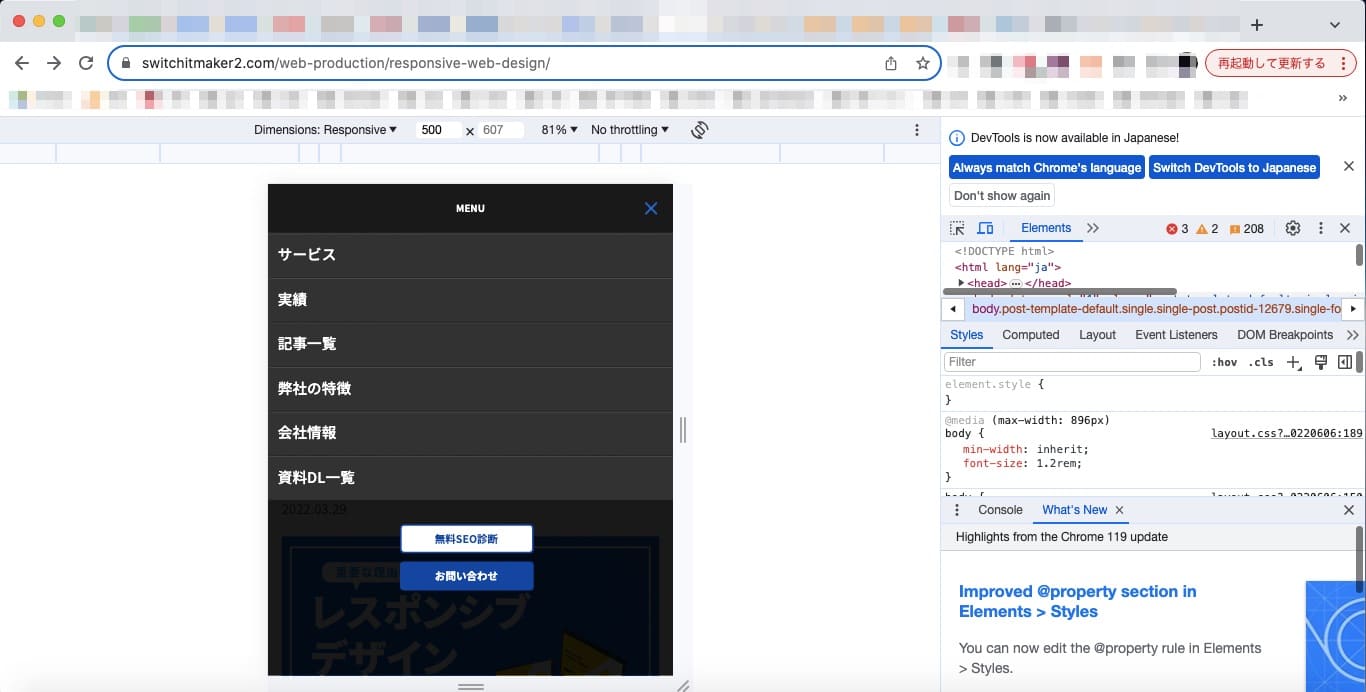

レスポンシブデザインの実装を確認するためには、実機を用いることがもっとも確実な方法です。このほかでは、Google Chromeのデベロッパーツールと呼ばれる機能を利用する方法があります。

デベロッパーツールで検証する手順

そもそも、デベロッパーツールとは、開発者向けの検証ツールです。このツールを利用して、レスポンシブデザインが正しく実装されているかを検証できます。具体的な作業手順は、次のとおりです。

- Google Chromeのメニュー「表示」→「開発 / 管理」→「デベロッパーツール」をクリックする

- 画像の青○部分をクリックする

- 画像の赤○部分に、検証したい端末の横幅数値を入力する

画面左側にモバイル端末を仮想した画面が表示されます。メニュー開閉といった操作も可能ですので、レスポンシブデザインが反映されているか否かをチェックできます。

レスポンシブデザインのブレイクポイント

レスポンシブデザインにおいて、画面サイズが切り替わる横幅の数値をブレイクポイントといいます。たとえば、パソコン用のレイアウトが反映される画面サイズの横幅を1000pxに設定したとします。さらに、タブレット用のレイアウトでは999px以下と想定しました。このとき、ブレイクポイントは、1000pxと999pxになります。

そして、適切なブレイクポイントを検討していくうえでは、下記3端末ごとにブレイクポイントを設定してください。

- パソコン

- タブレット

- スマートフォン

パソコンにおけるブレイクポイントの目安

パソコンでは、900〜1280pxをブレイクポイントの目安にしてください。

Statcounter Global Statsが公表するデスクトップ画像解像度統計によると、2023年11月において、国内で利用率が高いデスクトップ画面解像度は次のとおりとわかっています。

| 画面解像度 | 利用率 |

|---|---|

| 1920×1080 | 27.45% |

| 1536×864 | 11.34% |

| 1366×786 | 8.07% |

| 1280×720 | 5.96% |

| 1440×900 | 5.09% |

| 2560×1440 | 4.25% |

引用:Desktop Screen Resolution Stats Japan | Statcounter Global Stats

デスクトップ画面解像度のうち、画面の横幅サイズが1280px〜1920pxの範囲が5割を超えています。このうち、もっとも画面の横幅サイズが小さいものは1280pxです。しかし、横幅サイズ1280pxパソコンを利用したときで、必ずしも全領域にWEBブラウザを広げるとは限りません。そこで多少の余裕を持たせて、パソコンのブレイクポイントを1000px前後に設定すると、大半のパソコンデバイスで快適に利用できることになります。

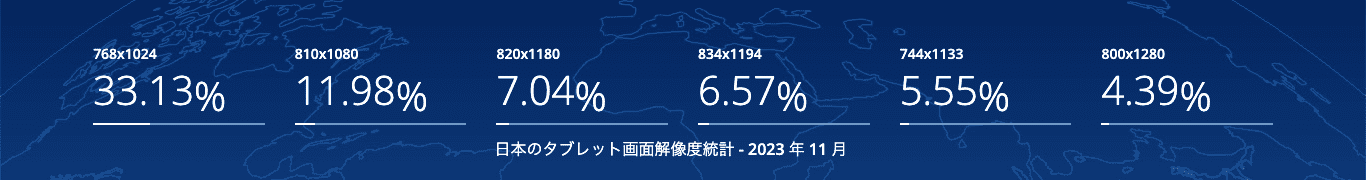

タブレットにおけるブレイクポイントの設定

タブレットでは、744〜1280pxをブレイクポイントの目安にしてください。

タブレット画像解像度統計では、2023年11月時点で、国内で利用率が高いタブレット画面解像度は下記のとおりとデータが出ています。

| 画面解像度 | 利用率 |

|---|---|

| 768×1024 | 33.13% |

| 810×1080 | 11.98% |

| 820×1180 | 7.04% |

| 834×1194 | 6.57% |

| 744×1133 | 5.55% |

| 800×1280 | 4.39% |

引用:Tablet Screen Resolution Stats Japan | Statcounter Global Stats

上位5サイズのうち、もっとも小さい画面の横幅サイズは744pxです。逆に、もっとも画面の横幅サイズが大きいものは、端末を横向けにしてブラウザを利用することを想定すると1280pxになります。そのため、タブレット端末のブレイクポイントを744〜1280pxで設定すると、大半の環境で快適にWEBページを閲覧できることになります。

スマートフォンにおけるブレイクポイントの設定

スマートフォンでは、375〜926pxをブレイクポイントの目安にしてください。

スマートフォン画像解像度統計では、国内で利用率が高いスマートフォン画面解像度は以下のとおりです。

| 画面解像度 | 利用率 |

|---|---|

| 390×844 | 20.16% |

| 375×667 | 11.59% |

| 375×812 | 9.9% |

| 414×896 | 9.07% |

| 393×852 | 4.71% |

| 428×926 | 4.48% |

引用:Mobile Screen Resolution Stats Japan | Statcounter Global Stats

このうち、最小の画像解像度が縦持ちの375px、最大の画像解像度が横持ちの926pxとなります。ただし、タブレット端末のブレイクポイント以下に設定するべきです。そのため、375〜500pxほどがスマートフォンのブレイクポイントとして適切です。

自社でレスポンシブデザインに対応できない場合

自社で対応できない場合の、レスポンシブ化の方法について2つ紹介します。

- 外部に依頼する

- レスポンシブ対応済みの既存テーマを使用する

おそらくこの2つのどちらかで対応する企業が多いでしょうから、ぜひ参考にしてください。

外部に依頼する

無難なのは、レスポンシブ化を外部に依頼する方法です。具体的には、サイト制作会社または個人のプログラマーのどちらかに依頼することになります。レスポンシブ化にかかる費用は、主に対応するプログラマーの人件費です。

また外部にレスポンシブ化を依頼するには「既存のページをレスポンシブ化」または「レスポンシブ対応のページ」のどちらかになります。サイト制作会社に依頼したほうが費用はかかりますが、高品質なデザインに仕上がる可能性が高くなります。一方で個人のプログラマーに依頼した場合、品質は劣るかもしれませんが、低価格で発注可能です。

レスポンシブ対応済みの既存テーマを使用する

CMSがWordPressであれば、すでにレスポンシブ化しているテーマを利用する方法もあります。公開されているテーマの多くはレスポンシブに対応しているため、WordPressの場合はすぐにレスポンシブ化できます。

テーマにも無料と有料のものがあるため、価格や性能を比較して導入を検討してみてください。

レスポンシブデザインのテンプレート

レスポンシブデザインをWEBサイトに実装する方法として、テンプレートを利用する手段が挙げられます。テンプレートは作者の方が配布しているケースがあるのですが、なかには、無料で商用利用が可能なものもあります。テンプレートは、下記のようなサービスで配布されています。

- 無料ホームページテンプレート.com

- TempNate(テンプネート)

無料ホームページテンプレート.com

無料ホームページテンプレート.comは、WEBサイトの制作や運用を事業とするクラウドナイン社のサービスサイトです。本サイトでは、レスポンシブWEBデザインのHTMLテンプレートのほか、レスポンシブWordPressテーマも配布しています。

2023年12月現在では、無料のレスポンシブHTMLテンプレートだけでも、96点のファイルが配布されています。企業サイトや店舗サイト、そのほかのサービスサイトに適切なデザインのテンプレートが揃っています。

| サイト名 | 無料ホームページテンプレート.com |

|---|---|

| 運用企業 | クラウドナイン |

| 商用利用 | 可能(クレジット表記あり) |

| 価格 | 無料(有料版あり) |

TempNate(テンプネート)

引用:TempNate

TempNate(テンプネート)は、運営歴14年以上のTempNate事務所が提供するサービスサイトです。長年のサービス提供により、一般企業のほか、学校といった公共団体に利用されている実績を持ちます。

本サイトは、HTML5で作成されたレスポンシブWEBデザインのHTMLテンプレートを配布しています。異なるカラム数など、さまざまなレイアウトのテンプレートが用意されています。

テンプレートはホームページ作成ソフトに対応していますが、なかでもホームページビルダーによる運用が推奨されています。

| サイト名 | TempNate |

|---|---|

| 運用事務所 | TempNate |

| 商用利用 | 可能(クレジット表記あり) |

| 価格 | 無料(有料版あり) |

レスポンシブデザインのよくある質問

ここでは、レスポンシブデザインのよくある質問を取りあげ解説します。特に初めてレスポンシブデザインを使用する場合、意図せず間違った設定をしてしまうこともあるので、細かな点まで含めて確認してください。

Q.同じテーマでも他サイトが綺麗に見えるのはなぜ?

Answer)同じテーマを使っていても、見え方が違うのは、コンテンツの入れ方や調整に差があるからです。テーマはあくまで土台で、実際の仕上がりは画像サイズや文字量、余白設定、改行位置などの組み合わせなどによって大きく印象が変わります。気になる場合は、CSSを操作できるWEBデザイナーに依頼しして調整してもらってください。

Q.PC版をそのままスマートフォン用に縮小しても良いですか?

Answer)通常、PC版のデザインをそのままスマートフォン用に縮小してしまうと、文字や画像が小さくなり読みにくくなります。視認性が悪化すれば離脱が増え、結果としてコンバージョンが下がります。そのため、コンテンツを縮小するのではなく、スマートフォンに合わせて再構成することが必要です。レスポンシブデザインを採用すれば、この再構成が自動でおこなえるのでおすすめです。

Q.文字の中央寄せはスマートフォンで読みにくいですか?

Answer)文字を中央寄せすると、視線の位置が毎行ずれてしまい読みづらくなります。特にスマートフォンの縦長画面では、読者がどこから読めばいいか分かりにくくなり、離脱につながることもあります。そのため、本文は基本的に左寄せで整えてください。そのうえで、余白や行間を十分にとることが必要です。

Q.スマートフォンではメニューがすぐ閉じられてしまいます

Answer)考えられる原因としては、メニュー項目が多すぎるか、ユーザーがみたい重要な項目が上に配置されていないためです。スマートフォンでは、PC以上に情報を探すことにストレスを感じさせてしまいます。そのため、メニュー項目の上位3つにはユーザーがよく利用するページを配置するようにしてください。一般的には、サービス内容や料金、お問い合わせなどが該当します。

Q.スマートフォンでは動画より静止画の方が良いですか?

Answer)一概にいえませんが、スマートフォンの場合はユーザーがスキマ時間にWEBサイトを閲覧している可能性があります。そのため、音が出たり視聴に時間のかかる動画より、静止画の方がおすすめです。また、動画の場合、電波状況が良いところでなければ途中で止まってしまうなどのトラブルも発生します。そのため、どうしても動画で伝えたいという場合を除いて、基本的にはテキストと静止画がおすすめです。

Q:レスポンシブデザインの意味を簡単に教えてください

Answer)端末の画面サイズに合わせて、WEBページのデザインを調整して表示することです。このWEB技術をとりいれると、パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれの端末でもWEBページを快適に閲覧できます。なお、レスポンシブデザインとは、正式名称のレスポンシブWEBデザインを略して使われるWEB用語です。

Q:レスポンシブとは、どういう意味ですか?

Answer)異なる画面サイズに合わせて、WEBページを表示することです。

もともとは、反応や敏感を意味する英語のResponsiveをカナ表記にしたものです。WEB業界においては、レスポンシブデザインと同じ意味合いの専門用語として扱われます。

Q:レスポンシブデザインとアダプティブデザインの違いは?

Answer)両者ともに、画面サイズに適切なWEBページを表示することです。ただし、ページ表示の挙動が異なります。レスポンシブデザインは、ユーザーがページに訪問した時点で表示方法が決定します。一方、アダプティブデザインでは、事前にユーザーのデバイスが想定されていて、複数のレイアウトやデザインが作成されています。そのため、アダプティブデザインでは、ユーザーが訪問する前に、あらかじめ表示すべきデザインが確定している状態にあります。

Q:ブレイクポイントとは?

Answer)レスポンシブデザインにおけるブレイクポイントとは、デザインが切り替わるポイントのことです。レスポンシブデザインでは、パソコンやタブレット、スマートフォンでWEBページを閲覧することを想定して設計されます。そして、それぞれの端末画面の横幅サイズを指定することでデザインやレイアウトが変化します。その横幅サイズの切り替わるポイントがブレイクポイントと呼ばれます。

Q:レスポンシブデザインの適切なサイズは?

Answer)900〜1280pxのサイズを指定すると適切です。国内で利用されているパソコンの大半は、画面の横幅サイズが1280px以上あります。さらに、大型画面ではブラウザを全領域に広げずにWEBページを閲覧することを想定すると、900〜1280px程度が適切と考えられています。

まとめ

レスポンシブデザインは単なるデザインの問題ではなく、さまざまな端末でアクセスするユーザーに最適な体験を届けるための必須条件といえます。スマートフォン利用が主流となった今、画面サイズに合わせて柔軟に変化するWEBサイトは、ユーザー満足度を高め、SEOにも大きなメリットをもたらします。自社がWordPressを使っているのなら、テーマ選択をするだけでも多くの部分を自動化できますが、最終的な品質を左右するのは、実際のデバイスでのテストと調整です。今回の記事を参考に早速、どの端末でアクセスされても対応できるWEBサイトの構築を目指してください。また、レスポンシブデザインをどう実装し、SEOでの成果を高めるかといった具体的な疑問点については、東京SEOメーカーに一度お問い合わせください。丁寧に解説いたします。

レスポンシブデザインは単なるデザインの問題ではなく、さまざまな端末でアクセスするユーザーに最適な体験を届けるための必須条件といえます。スマートフォン利用が主流となった今、画面サイズに合わせて柔軟に変化するWEBサイトは、ユーザー満足度を高め、SEOにも大きなメリットをもたらします。自社がWordPressを使っているのなら、テーマ選択をするだけでも多くの部分を自動化できますが、最終的な品質を左右するのは、実際のデバイスでのテストと調整です。今回の記事を参考に早速、どの端末でアクセスされても対応できるWEBサイトの構築を目指してください。また、レスポンシブデザインをどう実装し、SEOでの成果を高めるかといった具体的な疑問点については、東京SEOメーカーに一度お問い合わせください。丁寧に解説いたします。