美術館や博物館のWEB集客と検索されるSEOキーワードについて解説

美術館や博物館では、コロナ禍の影響で減少した入館者数が回復しています。たとえば、福井県立恐竜博物館の2024年度の入館者数は、過去最高の126万人に達し(100万人以上の動員自体が初)と、極めて好調だったと発表しています。こうしたことから、美術館や博物館では、集客を強化する環境にあるといえます。

そこで、美術館や博物館の運用者としては、WEB施策の軸となる、館のホームページの露出を高めるためにも、SEO対策の見直しが急務となっています。

関連記事:業種別SEO対策について解説!業界ごとの施策や市場動向など解説

美術館や博物館のSEO対策について解説しています。入館者を増やすためのWEB集客の施策でお悩みの方は、本記事を参考にしてください。

美術館や博物館のSEO対策について解説しています。入館者を増やすためのWEB集客の施策でお悩みの方は、本記事を参考にしてください。美術館や博物館がSEO対策すべき理由

美術館や博物館では、WEBコンテンツを用いた集客の成功事例が多々あります。このうち、ホームページを活用した事例も散見されています。そして、ホームページを用いて自館の認知を高めるとなると、SEO対策が不可欠となります。

美術館や博物館の集客には、WEBコンテンツが用いられている

文化庁が公開した美術館・博物館の特徴的な取組に関する調査事業では、美術館などの集客の成功事例、それに伴なう取り組みの事例が紹介されています。

まず、文化庁は、美術館などの利用者には、次のような人がいるとしています。

- ホームページ利用者

- SNS、メールマガジン登録者

- デジアルミュージアム利用者

- 動画サイト閲覧者

- 外部のデータベースシステムを介した利用者

このうち、美術館や博物館側がホームページを用いて集客に成功した事例として、下記の施設を紹介しています。

| 館名 | ホームページを用いた施策内容 |

| 博物館網走監獄 | ホームページを含む広報活動に注力した。ホームページは、多言語に対応している |

| さいたま市大宮盆栽美術館 | 多言語サイトを導入して、外国人の観光客に来館を促した |

| 世田谷文学館 | 館内のワークショップ情報をホームページなどで告知し、ふだんは博物館を利用しない層にリーチした |

| 福井県立恐竜博物館 | 映画「ジュラシック・パーク」の影響で恐竜の人気が高まったタイミング(2015年)で、ホームページ上で新しい情報をわかりやすく発信してきた |

| 赤れんが博物館 | PRが得意な舞鶴赤れんがパークと連携してホームページを運用した |

| 北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館) | 館のトピックス、特別展示やイベント情報を更新して、常に最新情報を提供している |

美術館や博物館向けのSEOキーワードの例

美術館や博物館のサイトでは、展示する作品や資料の種類、それにまつわる知識に関連するキーワードを設定することが重要です。このほか、環境によって限定されますが、地域キーワードの上位表示も狙ってください。

関連記事:SEOキーワードの選び方とは?WEB集客に成功する効果的なキーワード選定のコツなどを徹底解説!

※本項目で記載する月間検索件数は、2025年5月単体のもの。また、検索結果(SERPs)は、2025年7月調べで、原則として位置情報が東京都内のものです。

類似する施設

まず、美術館とは、美術作品や資料を保存し展示する施設のことです。そして、美術館は、文化にまつわる資料を扱う博物館の一種として位置づけられています。

また、展示する美術作品を販売するギャラリーや画廊といった施設も存在します。こうしたことから、検索ユーザーは、美術館や博物館を指して、次のように検索します。

| キーワード | 月間検索件数と検索結果の特徴 |

| 美術館 | 検索件数:550,000

検索結果:美術館の案内ページ / まとめページ |

| 博物館 | 検索件数:550,000

検索結果:博物館の案内ページ / まとめページ |

| ギャラリー | 検索件数:74,000

検索結果:ギャラリーの案内ページ / まとめページ / その他 |

| ミュージアム | 検索件数:74,000

検索結果:ミュージアムの案内ページ / まとめページ / その他 |

| 展覧会 | 検索件数:18,100

検索結果:まとめページ / 展覧会の案内ページ |

検索結果では、全体的に美術館や博物館の案内ページが目立っています。「美術館」のキーワードをみてみると、国立西洋美術館や東京都美術館、国立新美術館といった、国内有数の美術館がランクインしています。

その一方で、「博物館」博物館では、東京国立博物館と国立科学博物館と、「美術館」と同様に国立運営の施設が目立っています。

この理由としては、単純に多くの入館者を抱える人気が高い施設であることのほか、文化庁が所管する団体によって運営されており、サイト自体がE-E-A-T面で高く評価されているためと推測されます。

館内で展示するもの

美術館や博物館には、さまざまな種類があります。たとえば、ひとえに美術館といっても、絵画や彫刻、写真など、その作品の種類は多岐にわたります。そこで、検索ユーザーは、常設展示として展示される対象をキーワードとして検索して、該当する施設を探します。

| キーワード | 月間検索件数と検索結果の特徴 |

| 恐竜 の 博物館 | 検索件数:201,000

検索結果:博物館の案内ページ |

| おもちゃ 博物館 | 検索件数:27,100

検索結果:美術館や博物館の案内ページ |

| ガラス 美術館 | 検索件数:27,100

検索結果:美術館の案内ページ / 比較・ランキング記事 |

| トリック アート 美術館 | 検索件数:18,100

検索結果:美術館の案内ページ |

| 写真 美術館 | 検索件数:9,900

検索結果:美術館の案内ページ |

| 盆栽 美術館 | 検索件数:6,600

検索結果:美術館の案内ページ / SNSページ |

検索結果では、ほぼすべての上位枠が美術館や博物館の案内ページに占められています。そして、それぞれのテーマに特化した展示物を充実させた施設が上位表示しています。

たとえば、「恐竜 の 博物館」では、1位が福井県立恐竜博物館、2位が国立科学博物館、3位が茨城県自然博物館と続いています。とくに、恐竜に特化した福井県立恐竜博物館は、「恐竜」の単体キーワードでも2位と4位の2枠を獲得しており、その存在感を示しています。

また、美術館などでは、期間限定で特殊な品物を一般公開する、特別展示と呼ばれるイベントが設けられています。そこで、検索ユーザーは、次のように検索することがあります。

| キーワード | 月間検索件数と検索結果の特徴 |

| モネ展 | 検索件数:74,000

検索結果:展覧会の案内ページ / 展覧会の紹介記事 / SNSページ |

| 浮世絵展 | 検索件数:22,200

検索結果:展覧会の案内ページ / 展覧会の紹介記事 / 美術館の案内ページ |

| ゴッホ展 | 検索件数:18,100

検索結果:展覧会の案内ページ / 展覧会の紹介記事 |

| ダリ展 | 検索件数:6,600

検索結果:展覧会の案内ページ / 展覧会の紹介記事 / SNSページ |

原則的に、特別展示は、一定の期間だけおこなわれるものです。そのため、特別展示に関連する検索ボリュームは時期によって大きく変動します。

たとえば、豊田市美術館は、2025年6月から9月の期間限定で、画家のクロード・モネが描いた有名絵画「睡蓮」の展覧会を開催していて、「モネ展」のキーワードで1位に表示されています。また、直近では、国立西洋美術館や京都市京セラ美術館でもモネ展が開催されていました。こうしたことから、それぞれの展覧会の案内ページがランクインしています。

つまり、特別展示を開催する際には、個別のページを用意して、キーワードを設定することで上位表示を目指しやすいということです。

展示物の知識に関するキーワード

博物館や美術館が展示する品物には、歴史的価値や学術性が高いものが多々あります。そのため、検索ユーザーは、館が扱う展示物に対する学術や歴史的な知識に関するキーワードを用いることがあります。

| キーワード | 月間検索件数と検索結果の特徴 |

| 近代 美術 | 検索件数:49,500

検索結果:美術館の案内ページ / 解説記事 |

| 現代 美術 | 検索件数:27,100

検索結果:美術館の案内ページ / 解説記事 / ECページ |

| シュルレアリスム | 検索件数:22,200

検索結果:解説記事 / ECページ |

| ルネサンス美術 | 検索件数:2,400

検索結果:解説記事 / ECページ |

まず、事例キーワードのうち、「近代 美術」と「現代 美術」の場合、解説記事のほか、美術館の案内ページが目立っています。この要因としては、事例のキーワードが館名に含まれているケースが多々あり、自動的にタイトルタグに反映されているというシンプルな理由と推測されます。

そして、歴史上の芸術運動を指す「シュルレアリスム」では、徳島県立近代美術館の用語解説記事がランクインしています。そして、この美術館では、絵画作品や画家といった美術用語をまとめたコンテンツを用意していて、さまざまな美術関連のキーワードでヒットしている様が見受けられます。

このほか、「ルネサンス美術」では、西洋科学美術館のコラム記事と国立西洋美術館に展示する絵画の解説記事がランクインしています。このように、それぞれの館の強みを活かした解説コンテンツを設置すると、SEO面で有利に働きます。

美術館や博物館の地域キーワード

美術館などは、館内に展示する作品や資料を観覧する施設です。そのため、利用者は、実際に施設が立地する現地に訪問することが不可欠です。そこで、検索ユーザーは、下記の要領で、地域キーワードを交えて検索し、該当施設やマップ情報を取得します。

| キーワード | 月間検索件数と検索結果の特徴 |

| 東京 美術館 | 検索件数:90,500

検索結果:美術館の案内ページ / 美術館の紹介記事 / まとめページ |

| 佐賀 美術館 | 検索件数:4,400

検索結果:美術館の案内ページ / 美術館の紹介記事 |

前提として、美術館や博物館の施設名には、都道府県のキーワードが組み込まれているケースが散見されます。そのため、都道府県の地域キーワードが指名検索に近い役割を果たすことがあります。

たとえば、「東京 美術館」のキーワードをみてみると、美術館の施設案内ページとしては、東京都美術館がトップ、東京都庭園美術館が2番目に表示されるなど、いずれにしても「東京」を冠する施設名が上位表示しやすくなっています。

また、「佐賀 美術館」でも、上位枠のほぼすべてが佐賀県立博物館・佐賀県立美術館(佐賀ミュージアム)と佐賀大学美術館の2つの施設の情報で埋まっています。そのため、地域キーワードの上位表示を狙うならば、下記のように、「東京 美術館 ○○」の要領で施設の特徴や強みのキーワードを組み込むことが推奨されます。

| キーワード | 月間検索件数と検索結果の特徴 |

| 東京 美術館 モネ | 検索件数:2,400

検索結果:展覧会の案内ページ / 展覧会の紹介記事 |

美術館や博物館で効果的なWEB集客の手法

美術館や博物館に集客するうえでは、下記のようなWEB施策が効果的です。

- Googleビジネスプロフィールに登録する

- LLMO対策を導入する

- 多言語サイトを構築して、外国人の観光客にリーチする

- 展示物に関する用語集やFAQ記事を作成する

- 施設内での撮影を許可し、SNS上で拡散させる

Googleビジネスプロフィールに登録する

Googleビジネスプロフィールは、Googleマップ上に施設情報を表示するためのツールです。そして、地域キーワードの設定とセットで運用され、ローカルSEOとして対策されます。

一般的には、美術館や博物館の来館者は、Googleマップなどの地図情報をみて現地に訪れます。そのため、施設の集客には不可欠な施策となっています。

関連記事:Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)とは?集客ツールとしてのメリットや登録方法などを解説

LLMO対策を導入する

LLMO対策とは、WEBページが生成AIに引用されるように促す施策のことです。昨今では、主に、チャット型の生成AIの利用者が増えていることから、新たな集客施策として、LLMOが注目されています。

ただし、LLMO対策は、SEO対策を前提とする性質を持ちます。SEO対策を継続しつつ、LLMOを導入することが大切です。東京SEOメーカー(本サイト)では、LLMO対策の支援サービスを提供しています。参考までに、下記ページをチェックしてみてください。>>東京SEOメーカーのLLMOコンサルティングサービス

多言語サイトを構築して、外国人の観光客にリーチする

多言語サイトとは、日本語だけでなく、外国語でも閲覧できる仕組みを導入したWEBサイトのことです。美術館などの場合、外国人が観光目的で訪問するケースが多々あります。そのため、館のオフィシャルサイトは、英語や中国語、ハングルなどでも読めるようにすべきといえます。

東京SEOメーカーでは、多言語サイトの構築の支援サービスを提供しています。これから、館のサイトを多言語サイトにリニューアルすることを検討している方は、下記よりお問い合わせください。>>東京SEOメーカーの多言語サイト・グローバルサイト構築サービス

展示物に関する用語集やFAQ記事を作成する

美術館や博物館に在籍する学芸員や施設スタッフは、展示物に対する学術的な知見を有しています。そして、こうした知識を求める人が大勢います。そこで、展示物に対する専門用語や疑問を解決するコンテンツ作りをすると、SEO面で効果をえられます。

福井県立恐竜博物館のWEBサイトでは、恐竜や古生物に関するFAQまとめページと標本データベースのコンテンツを設置しています。両者とも、品質とともに網羅性が高く、検索ユーザーに喜ばれるコンテンツに仕上がっています。

実際に、恐竜の一種である「ティラノザウルス」のキーワードで検索してみると、2位に「ティラノサウルスの語源」をテーマとした解説記事、8位にティラノサウルスのデータベースが表示されます(2025年7月現在)。

このほかでも、下記のようなビッグキーワードで上位表示を実現していて、大量の検索流入を確保していることがうかがえます。

| キーワード | 検索ボリューム(2025年5月単体) |

| 恐竜 | 246,000 |

| ティラノ サウルス | 135,000 |

| ブラキオサウルス | 49,500 |

| ステゴサウルス | 40,500 |

| マンモス | 33,100 |

施設内での撮影を許可し、SNS上で拡散させる

美術館や博物館では、普段の生活ではお目にかかれない、貴重な作品や資料に触れることができます。そのため、自館の魅力を伝えるうえでは、画像や動画コンテンツと高い親和性を持ちます。

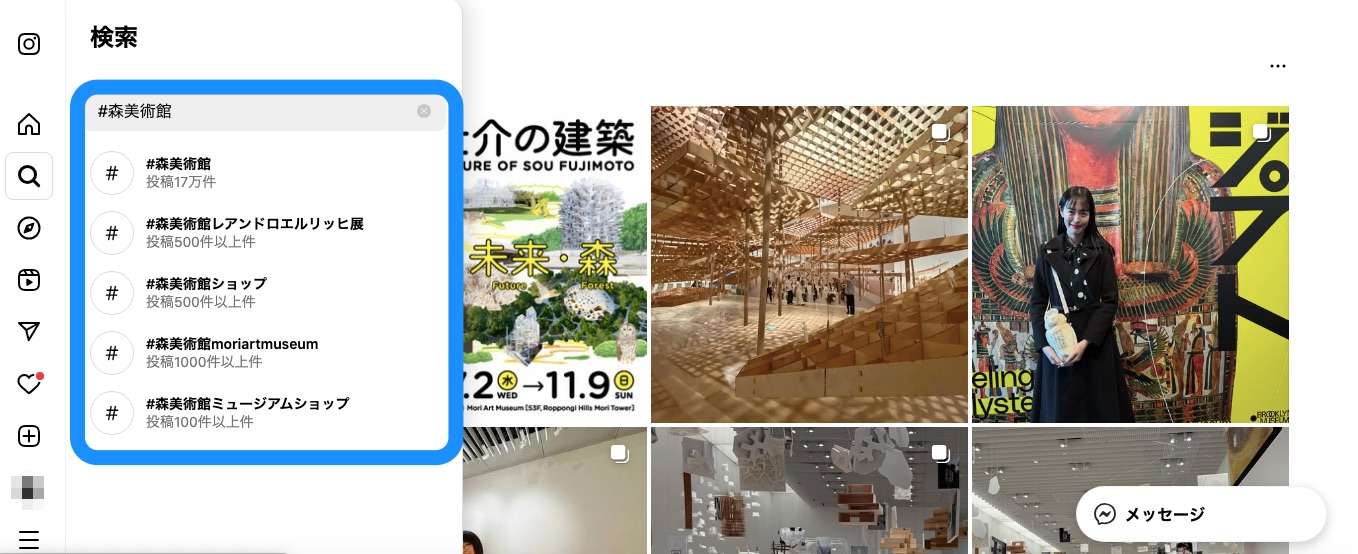

原則的に、美術館では、館内での撮影を禁止している施設が多数を占めます。そんななか、森美術館では、展覧会で「撮影可能」となっています。この狙いとしては、美術館の写真コンテンツがInstagramなどのSNSで拡散しやすいことにあるようです。

同館のプロモーションを手がける洞田貫晋一朗氏は、「来館者が撮影しやすい環境を整える」ために、「アーティストなどに撮影の許可をえる活動をしている」旨をインタビュー記事で明らかにしています。

こうした取り組みの効果もあって、Instagram内で「#森美術館」と検索すると、多数の投稿コンテンツが表示されていて、来館者の増加に貢献している様子がうかがえます。

美術館や博物館におけるSEO対策のよくある質問

美術館などのSEO対策に関する、よくある質問をまとめています。

Q:美術館や博物館でSEO対策する場合、とくに重要は施策は?

Answer)美術館などでは、来館者に向けてローカルSEOの対策をすることが重要です。また、観光目的で館を訪れる外国人も多いことから、多言語サイトの導入も不可欠です。このほかでは、学芸員やスタッフの知識を活かし、展示物に関する情報発信(コンテンツSEOやSNS運用)も効果的です。

Q:美術館や博物館のWEB集客がうまくいかないときは?

Answer)SEO対策の専門会社に相談してください。

東京SEOメーカー(本サイト)は、これまでに2,000社以上の企業に対して、SEO対策を中心としたWEB施策の支援をしてきました。なかには、美術館などでも重要なローカルSEO、多言語サイトの構築、コンテンツSEOなどの導入事例が多数あります。

まずは、下記リンク先のフォームにご相談ください。>>東京SEOメーカーの問い合わせ窓口

まとめ

近年では、美術館や博物館の入場者数がコロナ禍の影響から脱却し回復しています。なかには、2024年には過去最高の入場者数を達成した博物館があるなど、業界内に明るい話題もみられます。こうした動きは、館にとっては、集客を強化すべきタイミングとも読み取れます。そこで、重要となるのが、WEB施策の起点となるSEO対策です。これを機に、サイトのリニューアルやSEO対策の見直しを検討している方は、SEO対策やWEBマーケティングの専門会社に相談してみてください。

近年では、美術館や博物館の入場者数がコロナ禍の影響から脱却し回復しています。なかには、2024年には過去最高の入場者数を達成した博物館があるなど、業界内に明るい話題もみられます。こうした動きは、館にとっては、集客を強化すべきタイミングとも読み取れます。そこで、重要となるのが、WEB施策の起点となるSEO対策です。これを機に、サイトのリニューアルやSEO対策の見直しを検討している方は、SEO対策やWEBマーケティングの専門会社に相談してみてください。