検索意図とは?SEOにおける検索意図の重要性!調べ方から利用方法まで解説

SEOを意識してWEBページを作成するときには、検索意図が重要といわれます。しかし、検索意図と一言でいわれても、何となくはわかるけど、詳しくはわからない方もいます。

記事制作を外注しても表面的な意味でしか捉えてもらえず、検索意図まで把握してライティングしてくれる人は少数派です。しかし、SEOライティングを考えたときには、検索意図をWEBページに盛り込む必要があります。

東京SEOメーカーが検索意図について解説いたします。初心者の方は、SEOライティングとは?SEOを意識したライティングのコツとポイントを解説も併せてチェックしてみてください。

東京SEOメーカーが検索意図について解説いたします。初心者の方は、SEOライティングとは?SEOを意識したライティングのコツとポイントを解説も併せてチェックしてみてください。

| 検索意図の関連記事 | |

|---|---|

| SEOキーワードとは? | コンテンツSEOとは? |

| 検索数(検索ボリューム)とは? | 検索クエリとは? |

| SEOライティングとは? | コンテンツマーケティングとは |

目次

検索意図とは

検索意図とは、検索ユーザーが検索エンジンを利用する目的のことで、別名でインテント(Intent)とも呼ばれています。

検索ユーザーの検索ニーズをすくい取って、その答えを提示することがWEBサイトやページに求められる役割です。そのため、WEBサイトやページを作成する際には、キーワードに対するユーザーの検索意図を把握しておく必要があります。

検索意図の重要性と注意点

検索意図に関する重要性と注意点は、それぞれ下記のとおりです。

検索意図の重要性

ユーザーのニーズを満たせるWEBページは、存在価値が高いコンテンツとサイト訪問者やGoogle検索エンジンに評価されます。

逆に、ユーザーが求める情報を提供できていないWEBページは、その存在意義を問われてしまいます。そして、「検索エンジンに登録する価値が薄い」とGoogleに判断される可能性があります。

検索意図の注意点

検索意図を考慮した記事は、高く評価されやすくなります。ただし、こうしたことが考慮されていないWEBページもあります。

これには、さまざまな原因が考えられます。代表的な要因としては、「作り手が書きたい情報」と「読み手が求める情報」の温度差といったものが挙げられます。

どのようなWEBページであっても、一般的にはライターが作成を担当するのですが、ライターにも性質的な個人差があります。なかには、「書きたいことを優先して書く」といったライターがいます。

こうした場合は、「読み手が求める情報」を意識していないケースがありますので、WEBディレクションの担当者は注意してください。こういったケースを防ぐためには、WEBディレクションの担当者が大枠のページ構成を決めてしまい、ライターには見出し付けした要素を埋め込んでもらうといった作業方法が効果的です。

検索意図の考え方

検索意図を考える際には、キーワードに対してターゲットとなるユーザーや背景を予測していくことが大切です。

例えば、検索エンジン上で「さんま」というキーワードで検索したとします。このときに想定される検索意図には下記のようなものがあります。

- タレントの明石家さんまの人物像を知りたい

- 明石家さんまが出演するバラエティ番組を視聴したい

- (娯楽として)明石家さんまに関する芸能ニュースを読みたい

- 魚介類の秋刀魚を安く買いたい

- 秋刀魚の焼き方やレシピを知りたい

- 近場で秋刀魚を食べられる飲食店に行きたい

これはあくまで検索意図の一例にすぎませんが、これだけみても求められる情報がまるで違うことがわかります。そして、WEBページを作成してユーザーに情報を提供するとしたら、ページ内で伝えるべき内容が大きく変わってきます。

ウォンツとニーズについて

検索意図を特定するときは、ニーズとウォンツという2種類の考え方を取り入れてください。ニーズとは、検索ユーザーが持っている課題や目的のことです。そしてウォンツとは、ニーズを解決するための具現的な手段を指します。

例えば、下記のようなニーズがあったとします。

- ニーズ:秋刀魚を食べたい

とある生活者が「秋刀魚を食べたい」と考えました。ただし、秋刀魚を食べる手段は1つだけではありません。そこで、この生活者は秋刀魚を食べるための手段を考えるのですが、この段階で「検索を利用して調べる」ことを思いつきます。同時に、下記のようなウォンツが生まれます。

- ウォンツ1:秋刀魚のレシピを知りたい(自炊して秋刀魚を食べる)

- ウォンツ2: 秋刀魚を提供する飲食店に行きたい(外食で秋刀魚を食べる)

要するに、ニーズとウォンツの両方を把握することで、ユーザーがキーワード検索する背景を深く理解することが可能となるわけです。

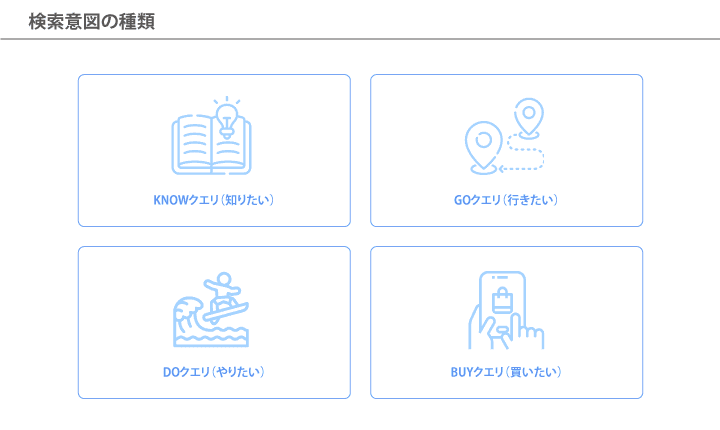

検索意図の種類

検索ユーザーは、検索エンジンを利用するに必ず目的を持っています。その目的が「特定の事柄について知りたい」のか、それとも「どこかに行きたい」のかによって検索意図の種類が分かれます。

検索ボックスに入力するワードのことをクエリ(Query)と呼ぶのですが、検索意図別の検索クエリには、以下の4つの種類があります。

- KNOWクエリ(知りたい)

- GOクエリ(行きたい)

- DOクエリ(やりたい)

- BUYクエリ(買いたい)

この4つの検索意図を考慮し、WEBページに落とし込むことでユーザーのニーズを満たすことができます。

KNOWクエリ(知りたい)

KNOWクエリとは、特定の事柄について知りたいときに入力されるワードのことです。KNOWクエリには、下記のようなものがあります。

- 「さんま 人物像」

- 「さんま 焼き方」

GOクエリ(行きたい)

GOクエリとは、特定の場所に移動したいときに利用されるクエリを指します。下記のような例は、GOクエリに該当します。

- 「さんま 東京 飲食店」

- 「さんま定食 東京」

DOクエリ(やりたい)

DOクエリは、特定の事柄を実行したいときに利用されるワードです。下記は、DOクエリとしては、下記のような検索クエリが挙げられます。

- 「さんま 見逃し配信」

- 「さんま 芸能ニュース」

BUYクエリ(買いたい)

BUYクエリとは、特定の商品を購入したいときに使われるワードのことです。BUYクエリの例としては、下記のような検索ワードがあります。

- 「さんま 通販」

- 「さんま 安売り」

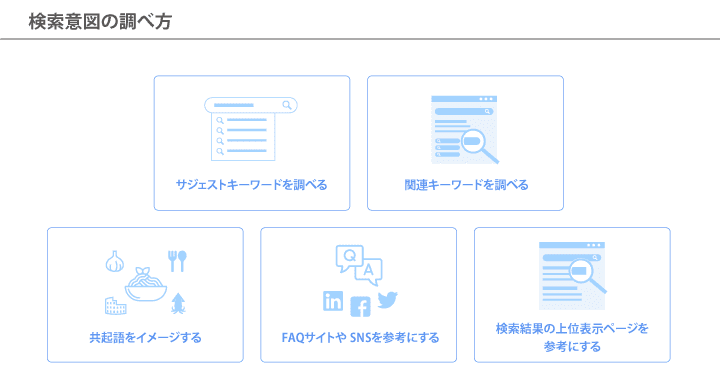

検索意図の調べ方

検索意図を把握するうえでは、さまざまな調査作業が必要です。そのための手段としては、下記のような方法が挙げられます。

- サジェストキーワードを調べる

- 関連キーワードを調べる

- 共起語をイメージする

- FAQサイトやSNSを参考にする

- 検索結果の上位表示ページを参考にする

サジェストキーワードを調べる

サジェストキーワードとは、検索エンジン上の検索ボックスにテキストを入力すると自動で出現するワード予測機能のことです。

このときに出現するワードは、入力したテキストワードとセットで検索された実績があるキーワードです。そのため、メインワードに対して、「何を調べたがっているのか」という検索意図を把握する材料になります。

関連キーワードを調べる

関連キーワードとは、Google検索エンジンでキーワード検索した際に、検索結果画面の最下部に出てくるワード群のことです。

この関連キーワードは検索された回数が多いほど出現率が高まるといわれていますので、検索意図を推測する際に役立ちます。

共起語をイメージする

共起語とは、特定のワードから連想されるワードのことです。例えば、「スパゲティ」というワードを聞くと、一般的には下記のようなワードがイメージされます。

- 「パスタ」

- 「イタリアン」

- 「ソース」

- 「フォーク」

共起語として連想するワードは、イメージする者の実体験に依存するため、人によって異なります。その一方で、共起語となり得るワードは、必ずしもサジェストキーワードや関連キーワードとしてピックアップされているとは限りません。

こうした場合は、Google検索エンジンがまだ認識できていないニーズで、さらにオリジナル性が高いコンテンツを生み出すタネとなる可能性を秘めています。

FAQサイトやSNSを参考にする

FAQサイトやSNS(Social Networking Service)上では、一般生活者同士で情報交換や交流がおこなわれています。こうしたなかでは、検索ユーザーになり得る一般生活者の生の声を調査できます。

FAQサイトとは、とあるユーザーが質問を投稿して、それに対して別のユーザーが答えるといった仕組みのサービスサイトのことです。そのため、特定のキーワードに対する検索意図をすくいとることが可能です。例えば、下記のような質問が投稿されていたとします。

- カレーがおいしい都内のお店を教えてください

この質問内容から、「カレー」というキーワードに対して「美味しいカレー屋に食べに行きたい」という検索意図が存在することを突き止めました。

検索結果の上位表示ページを参考にする

Google検索エンジンでキーワード検索した際に、上位表示されるものはGoogleに「ユーザーの検索意図に対応できている」と判断されたWEBページです。

例えば、「天気」で検索すると一週間先までの天気予報が、「コロナ」で検索するとコロナウィルスの統計情報や最新ニュースといったものが検索結果として出現します。

この結果やページを閲覧することで、「天気」「コロナ」といったキーワードに、「現状や近未来の予測を知りたい」という検索意図があることに気付けます。

検索意図を把握するうえでのポイント

検索意図を把握するうえでは、下記のようなポイントがあります。

- キーワードに対する基礎知識を得る

- ターゲットのユーザー属性を把握する

- キーワードに対する5W3Hを考える

キーワードに対する基礎知識を得る

対象となるキーワードに関する基礎知識を得ることで、検索意図に対する理解が深まります。

例えば、ゲームの攻略記事を書くとします。このとき、「ゲーム名(※固有名詞) 攻略」といったキーワードを設定します。ただし、ここで求められる「攻略」の情報はゲームによって異なります。そこで、実際にページ作成者がキーワードの対象となるゲームをプレイしてゲーム知識を得ます。

すると、「初見で自分がクリアできなかったステージ」に対する攻略情報のニーズが高いことが判明します。

ターゲットのユーザー属性を把握する

ターゲットのユーザー属性を把握することで、検索意図を特定する手がかりを得られます。

例えば、キーワードの対象となるゲームにアクセスするプレイヤーの年齢層は、10代が大半を占めるとわかったとします。10代というと、学生が多く含まれます。そして、一般的に学生は、それほどゲームに費やす金銭を持ち合わせておりません。

そこで、「無料でゲーム内アイテムを獲得する方法」を攻略情報として求めているといった仮説を立てられます。

キーワードに対する5W3Hを考える

5W3Hとは、下記の6つの英単語の頭文字をとったビジネス上で役立つ考え方です。この考え方を取り入れることで、検索意図を深掘りできます。

- When:いつ必要か

- Where:どこで必要か

- Who:誰が必要か

- Why:なぜ必要か

- What:なにを必要とするのか

- How:どのように解決するのか

「ラーメン おすすめ」をキーワード設定したケースを事例に、5W3Hへ当てはめてみます。

- When:ランチタイム、またはディナータイム

- Where:自宅、または飲食店

- Who:ラーメンを食べたい人

- Why:おなかが空いた、または食事の時間だから

- What:ラーメンを食べること

- How:自炊する、または外食する

このように、検索ユーザーが置かれた状況を整理することで検索意図がみえてきます。「ラーメン おすすめ」と検索するユーザーが求めているものは、下記のいずれかの情報だと仮説が立ちます。

- おいしいラーメン屋

- おいしいラーメンのレシピや調理方法

- おいしいインスタントラーメン

- 低価格で食べられるラーメン屋

- 低価格でラーメンを作れるレシピや調理方法

検索意図をコンテンツに反映する方法

検索意図をコンテンツに反映させるための具体的な方法は下記のとおりです。

- タイトルにニーズを盛り込む

- リードやディスクリプションで検索意図に言及する

- ニーズを満たす要素をページ構成を組む

タイトルにニーズを盛り込む

ニーズは、検索意図のタネになる部分ですので、メインキーワードになり得ます。そのため、WEBページ内のタイトルタグや見出しといった重要なパーツに埋め込んでください。

とくにタイトルタグに関しては、SEO的観点からも最重要テキストとして扱われますので、必ずメインキーワードを含めてください。

リードやディスクリプションで検索意図に言及する

リードとディスクリプションでは、検索意図について言及してください。

通常、リードとディスクリプションは、サイト訪問者や検索ユーザーがページを読み進めるかどうかの判断材料として利用されます。そのため、「記事を読むことで、検索意図のニーズを満たせる」ことをリードとディスクリプションで訴えてください。

ちなみに本ページの場合、下記のようなディスクリプションを挿入しています。

ニーズを満たす要素をページ構成を組む

ページ構成を組むときは、まず見出しを作っていきます。このときに、検索意図のニーズを解決する要素を盛り込みます。

例えば、本ページの場合は下記のような要素を記事に組み込んでいます。

見出し:検索意図の調べ方

見出し:検索意図をコンテンツに反映する方法

情報網羅に加えて、オリジナル性を盛り込む

コンテンツを作るうえでは、情報を網羅することが重要です。ただし一般的には、同じテーマの競合ページも情報の網羅を意識して記事を作成しています。そのため、単純に情報を網羅するだけでは、競合ページと差別化を図れません。

情報を網羅したうえで、独自の強みを活かしたオリジナルの要素をページに盛り込む必要があります。

検索意図のよくある質問

検索意図に関する、よくある質問をまとめています。

Q:検索意図を特定する最善の方法は?

Answer)検索ユーザーの立場になって考えることが、検索意図を引き出すポイントです。

検索意図とは、検索エンジンを利用する狙いや目的のことです。検索エンジンを利用するユーザーの気持ちになって考えてみると、自ずと答えがみえてきます。

Q: SEOと検索意図の関係性は?

Answer)検索意図を把握することがSEO効果につながります。

検索意図を理解してWEBページを作成すると、検索ユーザーにとって価値が高い情報になり得ます。Google検索エンジンでは、ユーザーファーストの信念を掲げています。そのため、ユーザーが求める情報を発信できれば高いSEO効果を得られます。

まとめ

検索意図とは、検索ユーザーが検索する理由を指します。まずは、キーワードに関する基本情報を確認して、検索ユーザーの属性を調べる必要があります。そのうえで、検索理由を深掘りしていくことで、そのキーワードが検索される目的がみえてきます。検索意図に対する仮説が立ったら、実際にWEBページに反映して、検索ワードに対する回答を用意してあげてください。

検索意図とは、検索ユーザーが検索する理由を指します。まずは、キーワードに関する基本情報を確認して、検索ユーザーの属性を調べる必要があります。そのうえで、検索理由を深掘りしていくことで、そのキーワードが検索される目的がみえてきます。検索意図に対する仮説が立ったら、実際にWEBページに反映して、検索ワードに対する回答を用意してあげてください。