ページ構成(記事構成)とは?~SEO初心者がまずやるSEO対策その2~

ページ構成を考えることは、単に見やすくするためだけでなく、マーケティングの成果にも直結します。

HubSpot 社の調査によれば、「読みやすさ」を数値化した指標である Flesch Reading Ease スコア が60〜70の範囲にあるコンテンツは、読みづらい記事に比べて約30%多くリードを獲得していることが分かっています。

つまり、記事構成を工夫してスムーズに読み進められるコンテンツにしておくことは、ユーザーの理解や満足度を高めるだけでなく、コンバージョンやリード獲得といった成果を出す有力な手段といえます。

そこで、効果的なページ構成(例.タイトル、メタディスクリプション、見出し、CTAなど)の作り方から、ユーザー視点とSEO視点での構成チェック方法まで、WEB担当者が知っておくべき実践ポイントを詳しく解説します。

関連記事:SEO初心者がまずやるSEO対策4/コンテンツ内容

今回はSEO初心者がまずやるSEO対策その2”について解説します。全くの初心者であれば、SEOとは?【2025年SEO対策完全ガイド】を先に一読してからこのページを読んでください。

今回はSEO初心者がまずやるSEO対策その2”について解説します。全くの初心者であれば、SEOとは?【2025年SEO対策完全ガイド】を先に一読してからこのページを読んでください。

ページ構成(記事構成)とは?

ページ構成(記事構成)とはユーザーがコンテンツからスムーズに情報収集できるよう、論理的かつ視覚的にテーマ・情報などを配置することです。

具体的には、タイトル、導入、本文、結論といった記事の主要な要素の構造・順番のことです。ここでは、典型的な構造パターンと設定する理由について詳しくお伝えします。

設定する理由

基本的にページ構成は、ユーザーが内容を理解しやすく、WEBサイト内をスムーズに移動できるよう情報を配置することが目的です。そして、その結果として検索エンジンの最適化にも役立ちます。

優れたページ構成は、Googleなどの検索エンジンがWEBサイトをクロールしやすく、コンテンツを正確に把握しやすいためです。また、見出し(H1、H2など)の設定や内部リンクなどを適切に設定するようにしてください。こうしておくことで、自社でページの更新や修正などをする際にも役立つはずです。

典型的なパターン

典型的なページ構成は、ページ上部にタイトルが配置されており、そのページ全体の主題を簡潔に伝えています。その後、導入部が続き、主な情報を伝える本文で構成されます。

本文は、読者が内容を理解しやすいように、見出しや小見出し(H1、H2、H3など)で整理され、必要に応じて画像や動画などの視覚的要素を入れて読みやすく工夫しています。

ページ下部には、要点やまとめ、他ページの紹介、メールマガジン登録などのCTAを配置します。こうした構成を整えておくことは、ユーザー体験を向上させるため、コンテンツを最後まで読んでもらいやすいです。

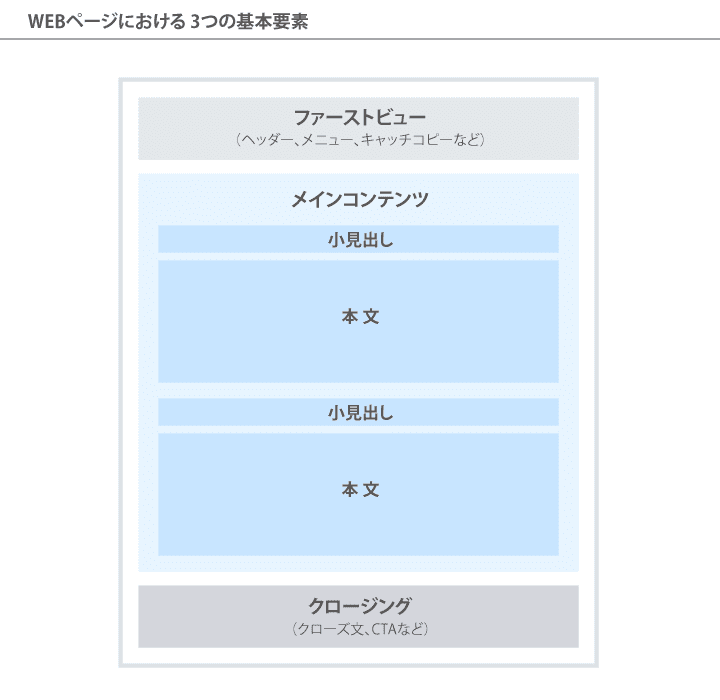

WEBページにおける3つの基本要素

WEBページは、下記のとおり大きく3つの基本要素で構成されています。

- ヘッダー(Header)

- メインコンテンツ(Main Content)

- フッター(Footer)

ヘッダーとは

ヘッダー(Header)とは、一般的な意味としては文章の冒頭に付けられた要素のことです。WEBページでいうところのヘッダーも似たようなもので、ページ上段部分のサイトロゴやメニューが固まっている領域を指します。さらに、サイト訪問者がページを開いて真っ先に視野に入る領域であることから、ファーストビュー(First View)とも呼ばれます。

一般的にヘッダーには、デザインや要素が固定されていて、WEBサイト中のどのページを開いても同じものを表示します。固定されたデザインや要素を表示することで、サイト訪問者に対して「いつも見ている、このサイト」という認識を与えるといった利点があります。このほか、誘導したいページの内部リンクを集合させて、サイト内を回遊させる役割も担います。そんなヘッダーには、主に下記のような要素が置かれます。

- サイトタイトルやサイトロゴ

- サイトのキャッチフレーズ

- タイトル

- ナビゲーション

- 誘導したいページの内部リンクを集合したメニュー

- サイト内検索ボックス

メインコンテンツとは

メインコンテンツ(Main Content)とは、WEBページ内における中核となる部分を指し、主に見出しやテキストといった要素で構成されています。一般的には、ヘッダーやフッターの部分はデザインや要素が固定されるものであるのに対して、メインコンテンツの部分の内容はページごとに異なります。

通常、WEBページを作成する際は、主にメインコンテンツの部分を作ることを指します。メインコンテンツを構成する要素には、下記のようなものがあります。

- 大見出し

- タイムスタンプ

- リード文

- 中見出し

- 小見出し

- 本文

- 画像

- 内部リンクや外部リンク

フッターとは

フッター(Footer)とは、一般的には、文章の末尾に添えられた要素のことです。転じて、WEBページにおけるフッターは、メインコンテンツ下に配置される最下層の領域を指します。

フッターは、ヘッダー同様にデザインや要素が固定されています。そのため、どのページにも同様のデザインと情報が掲載されています。フッターには、下記のような要素が盛り込まれます。

- メディア情報や会社概要ページのリンク

- プライバシーポリシーや免責事項

- 問い合わせフォームのリンク

- コピーライト

フッターは、WEBページ中の最下層にあるためサイト訪問者による視認率が低めです。ここには誘導したい内部リンクというよりも、メディアや企業情報といったWEBサイト運営上で必要な情報を掲載するケースが多々みられます。

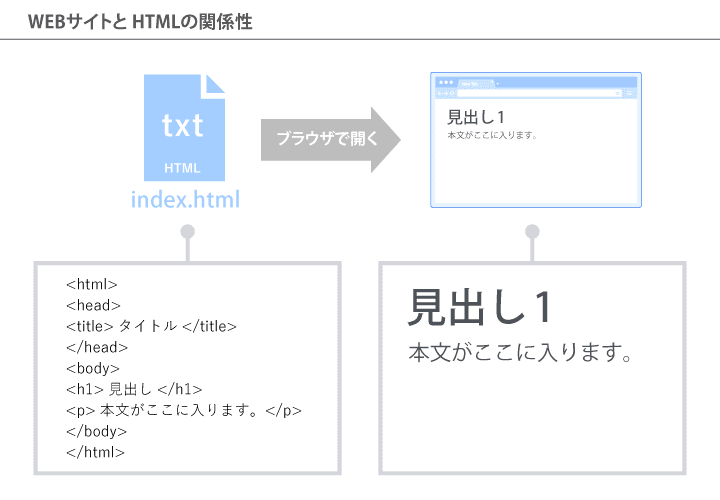

WEBサイトとHTMLの関係性

そもそもWEBサイトやページをブラウザ上に表示するためには、HTML(Hyper Text Markup Language)と呼ばれるマークアップ言語を用います。

関連記事:HTMLとは何か?ホームぺージの作成方法から公開までの手順を解説

マークアップ言語とは、テキストに目印をつけてコンピューターに認識させる技術のことです。このHTMLというマークアップ言語を使って、「このテキストは見出し」「このテキストは本文」といった具合に指示を出し、ブラウザ上でWEBページを視認できる仕組みになっています。

そしてHTMLには、ヘッダーとメインコンテンツとフッターのそれぞれの領域を指定する記述方法があります。指示の記述には、タグといった概念を利用します。このタグと呼ばれる記述方法でテキストに印をつけて指示を出せます。

例えば、ヘッダー部分を指定したい場合は、下記のように記述します。

<header>

〜

</header>

これは、<header>と</header>で囲まれた「〜」の要素をヘッダーに指定するといった意味になります。メインコンテンツとフッターの領域の記述方法もヘッダーと同様です。まず、メインコンテンツは下記のように指定します。

<main>

〜

</main>

フッターの指定方法は下記のとおりです。

<footer>

〜

</footer>

ページ構成の作り方

ページ構成を作る際には、単に見出しや文章、画像などの要素を並べるだけでは不十分です。重要なのは、ユーザーがどの順番で情報を目にし、どのような行動をとって欲しいかというフローを設計することです。

また、検索エンジンがページ内容を正しく理解しやすい構造にすることも忘れてはいけません。このように、構造を考えるときには、「人」と「検索エンジン」の双方を意識して作る必要があります。そこで、具体的なポイントを解説します。

タイトル

タイトルは、読者の注意を引きつけ、コンテンツを正確に伝えるためにもっとも重要な要素といえます。事実、Taylor & Francis Online に掲載された Gitte Lindgaard らの論文によれば、ユーザーはWEBページを見たわずか 50ミリ秒(0.05秒) で第一印象を判断すると報告されています。つまり、タイトルはその瞬間にユーザーの興味を引き、ページを読み進めるきっかけを作る最初の勝負ポイントになります。

効果的なタイトルを作成するには、まずターゲットキーワードを極力冒頭に配置して、検索エンジン最適化にも役立つようにするのが基本です。さらに、ユーザーが抱える具体的な課題や悩み、関心事をとりあげ、その解決策を示すことでページを読む価値を伝えます。

また、数字や事実(例:「10の方法」「206%増加」)、インパクトのある「パワーワード」や適切な形容詞を使い、興味をより効果的に引き出すようにしてください。特に「HowTo型」(解決策を提示する形式)や「リスト型」(箇条書きで情報を提供する形式)は、瞬時に記事の内容と価値が伝わりやすく、クリック率向上にも有効です。タイトルはページのテーマについての概要であり、クリックされた後、その内容を確実に伝えることが、ユーザーとの信頼をつくることにつながります。

参考ページ: キャッチーなタイトルのコツと例を紹介!興味を引く記事を作ろう

タイトルの設置方法

タイトルをHTMLで指定するときは、head内に下記のようにして記述します。

<head>

<title>〜</title>

</head>

「〜」に利用する文言を入れることで、タイトルを設定できます。なお、headとは、検索エンジン向けの情報を記述するタグのことです。headerとheadは字面が似ているため、混同しないように注意してください。

- head:検索エンジン向けのタグで、ページ内に表示しない

- header:サイト訪問者向けのタグで、ページのヘッダーとして表示する

タイトルの重要性

タイトルはページのテーマそのものですので、SEO上でも最高峰に重要な要素です。例えば、Google検索エンジンで「東京」と「飲食店」の2つのキーワードで検索したとします。このとき、2つのワードをテーマにしていて、かつニーズが高い情報を配信していてコンテンツ品質が高いページが上位表示されます。このときに検索結果で上位表示を狙う場合は、「東京」と「飲食店」というキーワードをタイトルに含めてください。

タイトルの注意点

タイトルに対してキーワードを設定する手法は、SEO面で大きな効果をもたらします。ただし、タイトルがSEOに対して大きな影響を与えるという理由で、下記のような対策をすることは避けてください。

- キーワードをたくさん詰め込む

- 不必要に同じキーワードを繰り返す

- ページと無関係のタイトルを採用する

- 複数のページで同一のタイトルを付ける

基本的に、キーワードとして設定する本数は3ワード程度に収めてください。キーワードが増えるほど、テーマが膨大になり、1ページで完結することが困難になります。

また、メインに据えたキーワードを不用意に複数回タイトルに使用することも検索ユーザーやGoogleに混乱を与える原因となります。さらにいうと、むやみやたらに同じキーワードを使うとGoogleにスパム行為と判断されることもあるので注意してください。

このほか、タイトルとページ内容が一致しないといったサイト訪問者を混乱させるタイトル付けは止めてください。

タイトルの決め方

タイトルを決めるときには、下記のような点を考慮してください。

- 文字数は30文字以内におさめる

- メインキーワードを左に寄せる

- ページ内容と一致させる

タイトルは、30文字以内におさめてください。これは、パソコンを使ってGoogle CromeでGoogle検索した際に、検索結果として表示されるタイトルの文字数が30文字までだからです。30文字以降は、「…」という三点リーダで省略されて表示されます。結果としては、検索ユーザーに与えられる情報量が減り、クリック率の減少につながる可能性があります。

またタイトルは、左に配置するほど重要なキーワードとみなされます。例えば、東京でおいしい飲食店を紹介する記事を書くとなると、「東京」「飲食店」といったワードがメインキーワードになります。このとき、下記のようなタイトルにしたとします。

- 人気沸騰中! おすすめしたい東京の飲食店をご紹介!!

この場合、重要なキーワードとなる「東京」と「飲食店」が右側に寄ってしまっています。メインキーワードを左に寄せたいので、下記のように修正します。

- 東京のおすすめ飲食店3選! 人気の有名店をご紹介!!

これはあくまで例ですが、タイトルを決める際には、こうしたこだわりが必要です。

メタディスクリプション

メタディスクリプションとは、WEBページの内容を簡潔にまとめた短いテキストで、検索エンジンの結果ページにおいてタイトルリンクの下に表示されます。ユーザーがそのページをクリックするかどうかを判断する際に重要な役割を果たします。

検索順位に直接影響する要因ではありませんが、ユーザー体験を向上させ、コンテンツを見つけやすくすることでクリック率(CTR)の向上に役立ちます。効果的なメタディスクリプションを作成するには、文字数を80~120文字以内に収め、ターゲットキーワードを冒頭に配置するのが望ましいです。ただし、キーワードを詰め込みすぎず、ページの内容を正確に伝え、実際のコンテンツと一致させることが大切です。

また、Googleがユーザーの検索クエリに応じて、自動的にメタディスクリプションを書き換えることもあるので注意してください。それでも、魅力的なメタディスクリプションをWEB担当者が設定しておくことは、ユーザーの第一印象を高め、WEBサイトへのクリック率を強化するうえで重要です。

参考ページ: メタディスクリプション(meta description)とは? 意味や書き方、文字数の変化を解説

見出し

見出しは、ページの構造化、ユーザーの理解促進、そして検索エンジン最適化といった点で重要な役割があります。タイトルは通常H1タグとして機能し、ページ全体の主題を示します。その下に主要なセクションをH2見出しで区切り、さらに詳細な内容をH3、H4見出しで細分化することで階層構造をつくります。

こういった構造によって、ユーザーは内容を素早く理解し、興味のある箇所へすぐにアクセスできます。これは結果として、ユーザーエクスペリエンス(UX)が向上することにつながります。

見出しはそのセクションの内容を要約し、ユーザーの課題解決を示唆するような魅力的な言葉を選び、極力ターゲットキーワードを含めるようにしてください。また、そのセクションが長文テキストになる場合は構成を見直すか、画像や動画などのメディアを配置することを検討してください。

参考ページ:効果的な見出しの書き方とは?構成を整理してSEO効果を高める方法を解説

CTAの配置

CTA(Call to Action:行動喚起)とは、ユーザーにページを読んだあとの行動を促す要素のことです。行動というのはたとえば、関連記事の閲覧やメールマガジンへの登録、資料のダウンロード、製品の購入などが挙げられます。

CTAを設置しない場合、ユーザーはページを読み終えたあとにそのままページを離れてしまう可能性があります。そして、多くの場合、ページ下部はCTAを配置するのに適した場所です。しかし、ページ上部や中部であっても、CTAと関連性の高い情報を掲載した場合は、その箇所にもCTAを配置するとCVR(コンバージョン率)の向上に役立ちます。

参考ページ: CTA(Call To Action)の作成と活用におけるポイントを解説

ページ構成のチェック方法

一度ページ構成をつくったとしても、それが本当に適切かどうかは判断できません。完成後、ユーザー視点とSEO視点の両方で、見直す必要があります。ユーザー視点で「論理的で読みやすく、必要な情報にすぐアクセスできるか」を確認すると同時に、SEO視点で「検索エンジンが内容を正しく理解してくれそうか」を検討します。そこで、その2つの視点について詳しく解説します。

ユーザー視点で確認

まずは、ユーザー視点で構成を確認してください。ユーザーは通常、目的の情報に素早くたどり着きたいと考えており、前述したとおり、わずか0.05秒で第一印象を決め、このページを読むかどうかを判断します。

WEB担当者は、そのようなユーザーの心理を理解して、第三者視点であらためて自社のページを確認します。適切なページ構成は、情報が論理的にも視覚的にも整理されており、ページ内のどこに求めている情報が記載されているのかをすぐに発見できるようになっています。この基準を自社サイトにもあてはめ、厳しい目で判断することが求められます。

また、コンテンツはユーザーの課題解決に役立つものになっており、タイトルやメタディスクリプションで提示した価値を提供できていることも大切です。これが最終的に、ユーザーエクスペリエンスの向上につながり、検索順位の向上やCVRの向上に役立ちます。

SEO的な視点で確認

ユーザー目線で確認したあとは、SEOの視点でもチェックします。具体的には、タイトルや見出し、メタディスクリプションにターゲットキーワードが含まれていること、そして、必要に応じて箇条書きやオフィシャルなデータ、画像や動画などの視覚的要素が含まれているかも確認します。また、内部リンクを設置する場合は、各ページの内容が十分に関連しているかも検討してください。内部リンクの関連性が高ければユーザーに有益なだけでなく、検索エンジンからの評価も高まりやすいためです。

ページ構成に関するよくある質問

ここではページ構成のよくある質問についてとりあげ解説します。WEB担当者が実務において、ページ構成を考えることは頻繁にあるため、今のうちに細部の注意点やポイントを押さえるようにしてください。

Q.ページ構成案とは何のことですか?

Answer)ページ構成に対する立案書類のことです。

具体的には、ページ内に入れるべき要素を見出しベースで書き出した書類です。SEOを考慮すると、ページ内のキーワード設定が大切ですので、こういった見出しに使うキーワードを調査して決める必要があります。さらに、事前にページ内で触れる要素を決めておくことで、原稿を執筆するときに「どのように話を展開していくか」といったことが決まっているのでスムーズに書けるといった利点があります。

Q.ページ構成を考えたときに、既存記事内の要素と重複してしまった場合はどうすればよいですか?

Answer)切り口を変えて書いたり、重複部分を内部リンクで結ぶといった工夫が必要です。

ページ間で要素が競合してしまうが、どうしてもそのページに必要な場合は取り入れても問題ありません。ただし、既存記事内の原稿をコピーして利用することはせずに、主語を変えて書き直すといった工夫をしてください。

Q.h2やh3の意味を教えてください。

Answer)h2やh3は、HTMLで見出しを表すタグのことです。

ページの内容を階層的に整理するために使われます。例えばh1は最上位の見出しで、ページ全体の主題を入れます。また、h2はその下にある主要なセクションの見出し、いわゆる大見出しのことです。そして、h3は中見出し、h4は小見出しとなります。現実的には、h5なども使用することはできますが、あまり複雑な階層になるとユーザーの混乱を招き、離脱が増えてしまうので注意してください。

参考ページ: 見出しとは?SEOにおけるh1~h6のhタグの使い方や役割について解説

Q.第三者に確認してもらった方が良いですか?

Answer)自分で作成したページ構成は、どうしても作り手の視点に偏りやすく、読みやすさや情報の分かりやすさを客観的に判断するのが難しいです。そのため第三者、特にターゲットに近い属性の人や、SEOに詳しい人に見てもらうことが大切です。

Q.SEO的に評価される構成とは?

Answer)SEO的に適切なものは、主題をH1で示し、H2・H3と階層的に情報が整理されていることです。

また、各見出しでターゲットキーワードが自然な形で含まれ、ページ全体の一貫性が保たれていることが望ましいです。また、ターゲットキーワードの関連語がいくつか含まれていると、高い評価につながります。

Q.他社サイトも参考にして作成した方が良いですか?

Answer)他社を参考に構造を作ることはとても有効です。

ただし、コンテンツが横並びのものになってしまうと、新規ページを作る意味がありません。そのため、他社ページを参考にしつつも、自社の独自性を踏まえて作るようにしてください。自社がユーザーに伝えたいことは何かを事前に考えることが肝心です。

構成の段階で動画などの配置なども考えますか?

Answer)ページのテーマによっては、構成の段階で動画や画像の配置をセットで考えることがあります。

セクションによってはテキストよりも、動画や画像が中心になることもあるためです。このように事前にビジュアル要素を考えておくことで、よりユニークでユーザーに役立つ構成を作ることができます。また、適切に配置されたビジュアルはユーザーのエンゲージメントを高め、SEOにおいてもプラスの効果が期待できます。

まとめ

適切なページ構成は、ユーザーにとって分かりやすく快適な理解につながると同時に、SEOの評価を高めることになります。具体的には、タイトル・見出し・メタディスクリプション・CTAの配置に配慮してください。ただ、一度完成しても、必ず再度、ユーザー視点とSEO視点から最適化されているかを評価するようにしてください。構成が不適切だと、ユーザーの離脱が増えるだけでなく、検索順位やコンバージョン率の低下につながります。今回の内容を参考にユーザー視点とSEO視点の両方を満たす構成を作ることを目指してください。

適切なページ構成は、ユーザーにとって分かりやすく快適な理解につながると同時に、SEOの評価を高めることになります。具体的には、タイトル・見出し・メタディスクリプション・CTAの配置に配慮してください。ただ、一度完成しても、必ず再度、ユーザー視点とSEO視点から最適化されているかを評価するようにしてください。構成が不適切だと、ユーザーの離脱が増えるだけでなく、検索順位やコンバージョン率の低下につながります。今回の内容を参考にユーザー視点とSEO視点の両方を満たす構成を作ることを目指してください。