SEO効果を上げる添削とは?外部ライターとの連絡のコツなども紹介

SEOで成果を出すには、外注先から納品された記事の添削がカギになります。

記事を添削する場合、誤字脱字だけではなく、読者の興味を引くタイトルや構成になっているかなど、全体を整える必要があるためです。また、文章に違和感がないかも確認ポイントになります。

今回は、SEO効果を上げるための添削ポイントや、外部ライターとのやりとりのコツなどを詳しく解説します。

今回は、SEO効果を上げるための添削ポイントや、外部ライターとのやりとりのコツなどを詳しく解説します。

外注先からの納品記事は添削が必要

外部ライターに記事制作を依頼した場合、納品された原稿をそのまま公開するのはリスクがあるため、必ず添削が必要です。

優秀なライターでも、表現のブレや構成の不備などが見つかる場合があり、添削して文章を整える必要があるからです。

ここでは、添削する際の心得について解説します。

読者の目線を考えた記事を作らないとならないから

添削する際は、読者の目線を考えて記事を作らなければ検索順位が上がる成果が出ないと考えていたほうが良いです。また、検索エンジン対策だけでなく、「読者に刺さるかどうか」も添削時の大きなポイントです。例えば、情報を一方的に並べただけの文章では、たとえ検索順位が高くても、読者の心に残らず直帰率も上がってしまいます。一方、読者の目線に立った記事は、悩みや疑問に丁寧に寄り添い、スムーズに回答や解決策へ導いてくれます。

添削では、「この表現で読者は納得できるか?」「前提知識がなくても理解できるか?」といった視点で見直すことが重要です。

添削時の読者ファーストの姿勢こそが、SEOに強い記事の基礎となります。

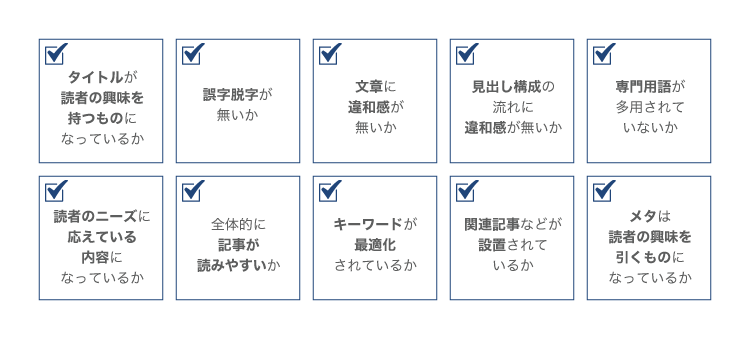

SEOを意識した記事の添削確認ポイント

SEOを意識した記事の添削は、同時に読者ファーストの記事にすることにもつながります。そのため、読者の興味を引くタイトルにし、潜在的なニーズに応えたりなどを意識した添削が必要です。

ここでは、記事の添削時に確認したい10個のポイントについて解説します。

タイトルが読者の興味を持つものになっているか

まずは読んでもらわなければ記事の意味が無くなってしまうため、読者の興味を引くタイトルになっているかを確認します。

SEOを意識した記事では、キーワードを自然に含めるのはもちろん、「読者が思わずクリックしたくなるかどうか」という視点が欠かせないためです。そのため、添削時には、タイトルに疑問形や数字、読むことで得られるベネフィットが取り入れられているか、過不足なく伝わる内容になっているかをチェックします。また、長すぎるタイトルは検索結果の表示で中途半端に見切れてしまうため、タイトル全文が表示されるように配慮することも大切です。

タイトルをどのように添削すればよいか迷うなら、こちらの記事が参考になります。

関連記事:キャッチーなタイトルのコツと例を紹介!興味を引く記事を作ろう

誤字脱字がないか

誤字脱字があると、読者の記事を読む気力を損なう可能性があるため、しっかりとチェックしてください。誤字脱字があると、コンテンツ全体の質が疑われてしまうためです。また、検索エンジンにも低品質のコンテンツと判断され、SEO評価に悪影響を及ぼす可能性があります。

添削時は、ツールを使う場合もあるでしょうが、最終的には人の目でも丁寧にチェックするとよいでしょう。また、音読したり、複数人でチェックしたりといったチェック体制を構築するのも有効です。誤字脱字をなくすこだわりが、読者の満足度とブランドの信頼構築につながります。

誤字脱字のチェックを効率よく行うのにおすすめのツールや添削時のコツなどをこちらの記事で紹介しています。ぜひチェックしてみてください。

関連記事:誤字脱字はSEOに影響する?おすすめチェックツールや防止のコツ

文章に違和感が無いか

提出された原稿の文章に違和感がないかも、添削チェックポイントです。読者が違和感を覚える文章は、いくら内容が充実していても離脱しやすく読了率を下げてしまい、SEO効果を損ねてしまうからです。

例えば、主語と述語のねじれ、論理の飛躍、不自然な語順などがないかをチェックしましょう。特に口語体に引っ張られた文章は違和感が生じやすいため、しっかり確認します。添削時に音読してチェックすると、客観的な判断がしやすくなるのでおすすめです。記事の流れや文脈に乱れがないかを意識しながら、確認するとよいです。

読みやすい文章を作成するコツを、こちらの記事で紹介しています。ぜひ文章を書く際に参考にしてみてください。

関連記事:Webマーケティングは文章が大切!読みやすく伝わりやすいWebライティングとは

見出し構成の流れに違和感が無いか

記事の見出し構成の流れに違和感がないかも、必ずチェックしましょう。記事全体の見出し構成は、読者にとっての「道しるべ」となる非常に重要な要素だからです。例えば、H2・H3などの階層構造が論理的でなかったり、文章の流れが飛び飛びになっていたりすると、読者は内容を理解しづらくなり、途中で離脱する原因になります。また、検索エンジンにとっても、構造の乱れはマイナス評価につながる可能性があるため、改善する余地があるポイントです。

添削時には、「この順序で読者はスムーズに理解できるか」「章のつながりに違和感はないか」といった観点で見直します。見出しや構成の基本の考え方をこちらの記事で解説しています。基礎から解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

関連記事:SEO初心者がまずやるSEO対策2/実践編”まずは手を動かせ

専門用語が多用されていないか

専門用語を多用しすぎると、読者が「自分向けの記事ではない」と感じて離脱してしまう恐れがあるため、気を付ける必要があります。特定の業界では当たり前の専門用語も、一般の読者や初心者にとっては理解が難しいことがあるためです。

添削では、専門用語を使用する必要がある場合は補足や例示を加える、あるいはより平易な言い換えを行うなど、読者の理解を助ける工夫が求められます。読者はライターより知識がないという前提の下で、専門用語を多用せずに記事作成を行うのが基本です。

読者のニーズに応えている内容になっているか

記事が読者のニーズに応えている内容になっているかは、記事として重要なポイントです。添削時も読者の顕在的なニーズだけでなく、潜在的なニーズにも応えているかを確認します。検索意図に的確に応えているかは、読者だけでなくSEOにおいても重要なためです。読者が「この記事を読めば知りたいことがわかる」と感じられる内容になっていなければ、いくら構成や文章が整っていても意味がありません。そのため、添削時には、見出しごとの内容が検索意図にマッチしているか、想定読者の課題を解決する情報になっているかをチェックします。

読者のニーズに応えた記事ならば、自然と滞在時間を延ばすことにつながり、SEO効果を上げることができます。読者のニーズに応えるためのコンテンツライティングについて、こちらの記事で手順などを解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:コンテンツ ライティングの基本。概念や目的、書き方の手順などを解説

全体的に記事が読みやすいか

記事全体の文章が読みやすいかも、添削ポイントの1つです。読みやすい記事は読者のストレスを減らし、滞在時間やCVR(コンバージョン率)の向上につながるためです。

例えば、1文の長さや語尾のリズム、段落の区切りなどを見直すことで、読みやすさを大きく改善できます。特にスマートフォンで読む読者を想定する場合は、文字の密度や改行のタイミングにも気を配るとよいです。重要な箇所を太字にし、背景色をつけたりなどのレイアウトのメリハリをつけると読みやすくなります。ただし、装飾をしすぎるとかえって読みにくい記事になるので、適度に使用することを頭に留めておくと良いです。視認性を高める意識を持つと、記事全体を読みやすく改善できます。

読みやすい記事はSEOに強いです。こちらの記事では、SEO記事の書き方の基本を消化しています。参考にしてみてください。

キーワードが最適化されているか

記事全体で、対策キーワードが最適に使用されているかも確認する必要があります。対策キーワードを自然に記事全体に配置することは、SEOの基本中の基本です。しかし、過剰なキーワードの詰め込みや不自然な使い方は、かえってSEO評価を下げる原因になります。

添削の際には、タイトルや見出し、本文内に主キーワードとサブキーワードがバランス良く含まれているかを確認し、違和感がないよう調整します。また、共起語や関連語が使われているかもチェックポイントです。検索意図を的確に捉えたキーワード戦略が、検索順位アップに大きく貢献します。SEOのためのキーワード設定はとても重要や要素の1つです。

キーワードが最適でないと感じたら、選定し直すのも1つの手です。こちらの記事では、キーワード設定の基本や設定のやり方などを解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:SEOで重要なキーワードの設定方法とは?ポイントから注意点まで徹底解説

関連記事などが設置されているか

SEO効果を上げるためには、関連記事が設置されているかも確認してください。読者が1記事だけで終わらず、サイト内の他コンテンツにも興味を持って回遊してくれるようにするには、関連リンクの設置が非常に効果的だからです。内部リンクはSEOの内部施策としても評価されており、検索エンジンにサイト全体の構造を伝える役割も果たします。

添削時には、本文内や記事末に、読者の興味を広げるような自然な形で関連コンテンツを紹介できているかを確認します。また、リンク先の内容が更新されているか、リンク切れがないかなどのチェックも重要です。読者とサイトをつなぐ動線として、関連記事の設置は欠かせません。

関連記事の配置は戦略的な設計が必要になります。こちらの記事で関連記事を設置するおすすめの場所などを紹介しているため、ぜひチェックしてみてください。

関連記事:SEOに適した関連記事とは?適切にリンクを配置して効果を高める方法を解説

メタディスクリプションは読者の興味を引くものになっているか

メタディスクリプションは、検索結果に表示される要約文です。ここが魅力的でなければ、いくら上位表示されてもクリックされる可能性は低くなります。メタディスクリプションには、適切なキーワードを含めつつ、記事の内容が端的に伝わるかどうかと、「続きを読みたい」と思わせる工夫がされているかが重要です。

添削では、メタディスクリプションが記事本文と一致しているか、冗長すぎず簡潔にまとまっているかを確認します。メタディスクリプションは検索結果の広告文だと捉えて、読者の心をつかむ文章になるように心がけます。

こちらの記事でメタディスクリプションの基本的な解説と、効果的な書き方などを紹介しています。ぜひ確認してみてください。

関連記事:メタディスクリプション(meta description)とは? 意味や書き方、文字数の変化を解説

読者に読まれる記事については動画でも解説しています。

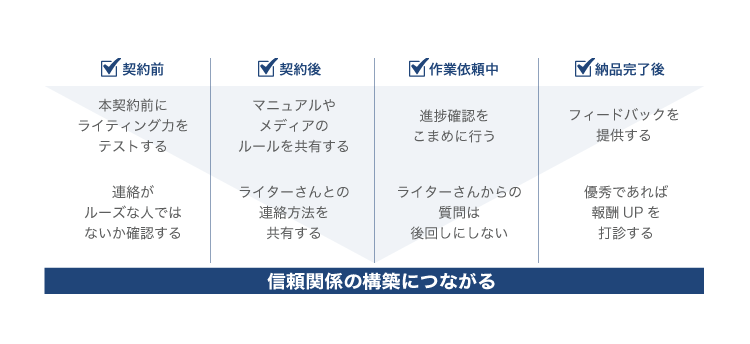

外部ライターとの円滑なコミュニケーションのコツ

外部ライターとの円滑なコミュニケーションは、高品質な記事を安定して納品してもらうために不可欠です。そのため、発注者側はこまめに進捗確認をするなど長期で信頼関係を築く気づかいが必要です。

ここでは、外部ライターと円滑にやり取りするコツについて解説します。

本契約前にテストライティングを依頼する

いきなり本契約で記事制作を依頼せず、必ずテストライティングを行うことをおすすめします。編集者との相性が合わなかったり、掲載Webメディアの特色に合わない文章だったりする場合があるためです。お互いの時間や手間のロスを避けるために、お試し記事の作成を依頼すると安心です。実際のテーマに近い内容で執筆してもらうことで、ライターの文章力や構成力、SEOリテラシー、指示理解力を事前に確認することができます。また、テストの結果をもとに採用の可否や改善点を共有することで、ライター側も自分に合った媒体かどうかを判断しやすくなります。

テストライティングは双方のミスマッチを減らし、長期的な関係構築につなげるのに有効です。こちらの記事でSEOライターに依頼するメリットやデメリット、選ぶ時のポイントなどを詳しく解説しています。外注で記事作成をする際の参考になります。

関連記事:SEOライターに依頼するメリットは?注意点や見分け方を解説

明確な指示やマニュアルを共有する

掲載するWebサイトに合った明確な指示やマニュアルは、必ずライター側に共有をします。「自分の頭の中ではわかっている」ことでも、相手に伝わっていなければ意味がなく、期待した記事が納品されないためです。そのため、ライターに求める執筆スタイルやSEO要件、構成フォーマットなどは、マニュアルやガイドラインとして明文化し、共有しておきましょう。また、ターゲット読者像や競合記事の参考例、NGワードなども細かく伝えることで、記事の完成度が格段に上がります。

指示が不明確なまま進行すると、修正依頼の回数が増え、結果的に納期遅延や信頼低下を招いてしまいます。指示はできるだけ具体的、かつ再現性のある形で伝えることが大切です。

こまめな進捗確認を行う

納期が遅れることは、致命的なミスにつながりやすくなるため、ライターとはこまめな進捗確認を行います。記事制作を外注した後、納品まで完全に放置してしまうと、考えていた方向性とズレた内容が仕上がるリスクがあります。そのため、ライティングの途中でも進捗確認を行うことが非常に大切です。

例えば、構成案の段階で一度確認し、方向性にズレがないかをすり合わせておくことで、完成後の大幅な修正を防ぐことができます。また、こまめな連絡を取ることで、ライターとの信頼関係も深まり、些細な疑問点や提案をしやすくなるという効果もあります。

ライターとの連絡は依頼後に放置せず、伴走型で進める姿勢が円滑なコミュニケーションにつながります。

フィードバックを提供する

ライターに修正を依頼する際は、単に「ここを直してください」ではなく、なぜ修正が必要なのか、どう直すと良くなるのかを具体的に伝えるとよいです。良いフィードバックは、ライターの成長を促し、次回以降の原稿の質も自然と向上します。また、改善点だけでなく「この表現は読者目線でよかった」などのポジティブな評価も積極的に伝えることで、ライターのモチベーションを高めることができます。

一方的な指示だけではなく、対等な立場でコミュニケーションをとる姿勢が、信頼関係の構築と記事品質の向上に直結するため、特に意識するとよいです。

長期的な信頼関係を築く

良いライターを確保するためには、探すだけでなく、今契約しているライターとの関係を育てることが大切です。1本ごとの単発契約ではなく、継続的な依頼を通じてライターの得意分野やクセを理解し、より精度の高い記事を一緒に作り上げていく意識を持って対応します。そして、定期的なフィードバックや報酬条件の見直し、感謝の言葉を伝えるなど、小さな積み重ねが長期的な信頼につながります。

信頼関係を築ければ、少ない指示でも意図を汲み取ってくれるようになり、添削や修正の手間も徐々に減っていきます。

外注は「外部」ではなく「パートナー」として接する意識が、今後のWeb運営のカギとなります。

外部へ修正依頼を行う際に気を付けること

外部ライターへ修正依頼を行う際には、伝え方に気を配る必要があります。修正依頼内容を具体的に伝えたり、納期はいつまでと区切りをつけたりなど、明確な指示内容でなければ、ライター側もどのように修正すればよいかわからないためです。ここでは、外部ライターへ修正依頼を行う際に気を付ける2つのポイントを解説します。

関連記事:記事作成代行サービス9選!外注のメリットや依頼する際の注意点なども解説

修正依頼は具体的に伝える

修正依頼は「どこを」「なぜ」「どのように」直してほしいのかを、具体的に伝えるのが基本です。「もっとわかりやすくしてください」といった抽象的な指示では、ライターは何をどう直せばよいのか判断できず、的外れな修正になってしまうことがあるためです。

例えば、「2つ目のh2の説明が読者に伝わりにくいため、もう少しかみ砕いた表現にしてほしい」など、意図や背景を添えることで、ライターも納得して対応しやすくなります。具体的な指示は修正の精度を高めるだけでなく、ライターとの信頼関係の構築にもつながります。

修正期間は明確に伝える

修正を依頼する際は、納期を必ず明確に伝えます。「なるべく早めにお願いします」といった曖昧な表現では、ライター側でスケジュールの優先順位を決めづらく、対応が後回しになる可能性があります。特に複数案件を抱えているライターにとっては、納期の明確さが重要な判断材料になります。また、納期の提示はライターへの敬意を示す意味もあります。「○月○日○時までに対応をお願いできますか?」と丁寧に依頼することで、スムーズにやりとりできます。納期の調整余地がある場合は、その旨を伝えておくとライターの負担軽減にもつながります。

まとめ

記事作成を外注したら、SEOを意識した添削が必ず必要です。記事が読者の興味を引くタイトルや構成、文章に違和感がないかの確認が必要だからです。また、添削を行うことで、Webサイト全体のテイストに合わせることもでき、サイト全体に統一感を持たせることができます。そして、外部ライターとの円滑なコミュニケーションも成功のカギです。明確な指示や丁寧なフィードバックを通じて信頼関係を築くことで、記事の品質と成果は大きく向上します。今回紹介したSEOを意識した添削ポイントや、外部ライターとのやりとりのコツをおさえることで、ぐっと記事の質が上がります。東京SEOメーカーでは、SEO効果を上げる記事作成代行を行っています。Webサイトの特色に合わせた添削済みの記事の納品が可能です。Webメディア運営でお悩みならぜひご相談ください。