Google検索品質評価ガイドラインとは?アップデートとSEOへの活かし方を解説

2023年11月16日にGoogle検索品質評価ガイドラインのアップデートが報告されています。前回のガイドラインの更新は2022年12月15日で、このときはE-E-A-Tの概念が追加されたことで大きな変化がありました。今回の主な変更点は最新事例の追加、古く冗長な例の削除、評価ガイダンスの拡大であり、大きな変更点はありません。

2023年11月16日にGoogle検索品質評価ガイドラインのアップデートが報告されています。前回のガイドラインの更新は2022年12月15日で、このときはE-E-A-Tの概念が追加されたことで大きな変化がありました。今回の主な変更点は最新事例の追加、古く冗長な例の削除、評価ガイダンスの拡大であり、大きな変更点はありません。

2023年11 月 16 日、Google の検索品質評価者向けガイドラインを更新し、ガイドラインをシンプルにしました。具体的には、「ニーズ対応度」の定義のシンプル化、さまざまな種類のウェブページについてのガイダンスの追加、ショート動画などの新しいコンテンツ形式を含む最新の例の追加、古く冗長な例の削除、フォーラムやディスカッション ページの評価ガイダンスの拡大などです。いずれの更新も、ガイドラインを大きく変更、あるいは根本的に変更するものではありません。

引用:検索品質評価者向けガイドラインの更新(Google検索セントラル)

目次

Google検索品質評価ガイドラインとは

Google検索品質評価ガイドラインとは、Googleが検索エンジンの品質評価者のために用意した指針です。Googleは1年間に数百回の検索エンジン改善をおこないますが、その施策内容が本当に改善になっているのかを品質評価者に確認してもらいます。

この確認時のために品質評価者に事前に配布され、基準にしてもらっているものです。英語で170ページ以上あり、非常に長いものですが、Googleの理想や考え方が色濃く反映されていますのでGoogleの検索エンジンがどのようなものかを知るためにも非常によい資料です。

もともとはGoogle社内や品質評価者などの一部関係者だけの秘匿情報でしたが、過去に何度か流出したことがあり、現在では完全に公開されているため、英語さえ読めるのであれば一度読んでおくことをおすすめいたします。

検索品質評価者とは

検索品質評価者とは、Googleから選ばれた検索エンジンがユーザーに有益な情報発信につながっているのかを判定する人のことです。基本的には誰が検索品質評価者であるかは公開されていませんが、2021年に自身が検索品質評価者であることを公開している人物が出てきたことにより今後が注目されています。

Google検索エンジンの改善方法

検索品質評価ガイドラインを活用する前に、Googleがどのような手順で検索エンジンの精度を上げているのかを知っておく必要があります。

完全に公開されているわけではありませんが、基本的には次のような流れで検索エンジンを改良しています。

- 検索エンジンをテスト版をテスト環境に公開する

- 検索品質評価者がテスト環境で実際に検索してみる

- 出てきた検索結果が本番化するのに妥当であるかどうかを判断する

- 一定の基準を満たした場合には本番化され、満たさない場合には差し戻す

上記を見てお分かりかと思いますが、検索エンジンの結果を人の目で確認しています。そのため、アルゴリズムによって出てきた結果が本当に妥当かどうかをさまざまな視点で考え、問題が起きないようにしています。

しかし、これは裏を返せば、品質評価者が納得するような検索結果であれば誤った情報であっても検索エンジンに反映される可能性があるということを意味しています。

ガイドラインをSEOに活用するには

検索品質評価ガイドラインは評価者が目視確認する際に利用するものなので、ガイドラインを熟読しても、SEO会社のメディアにあるような具体的な改善手法があるわけではありません。そのため、ガイドラインは直接的にはSEOに関係ないといえます。

ですが、ガイドラインにあるとおりに評価者が判断するはずなので、自社サイトが上位化していないのはおかしいと評価者に思われるようなSEO対策を施すことで将来的には検索順位が向上することが考えられます。

第一人者としてのYMYL

2022年のガイドラインアップデートではE-E-A-Tの概念が追加され、大きな話題になりました。

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4つの略語であり、元々あったE-A-TにExperience(経験)が追加されたものです。

その前にはYMYL(Your Money or Your Life)の概念が追加され、こちらも業界に大きな影響を与えています。YMYLとは人生や財産、健康など人生に大きな影響を与えるトピックのことであり、YMYLトピックについては第一人者として、専門家の見地で情報発信が望ましいとされています。

この考え方はE-E-A-Tにも繋がるものがあり、信頼でき、安全な専門家からの情報発信は高いE-E-A-Tを持つとされています。一方で、自身の経験を情報として発信し、共有する場合には必ずしも専門家の意見や権威性だけではユーザーニーズを満たすことができないため、その意味では個人からの情報であっても有益な情報にはなりえます。

ガイドラインを読む場合には最初にYMYLとE-E-A-Tを十分に理解し、自社のコンテンツの方向性を検討していく必要があります。

E-E-A-Tの重要性

E-E-A-TはExperience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の4つの要素のことです。Googleは徹底したユーザーファーストを掲げていますので、検索結果には可能な限り高品質なページやサイトを表示するようにしています。

逆をいえば、低品質なページは評価されないということを意味しており、低品質かどうかはこの4つの要素を満たしているかどうかという点で評価できます。

つまり、コンテンツの著者が実際に経験しているか、業界の専門知識を有した著者によるコンテンツか、特定のトピックに対する権威がある製作者によるページか、信頼に値するに十分なサイトになっているかなどの指標です。

高品質なコンテンツを作る際にはユーザーの検索意図と競合記事を考えたうえでの構成作成になりがちですが、間接的にはE-E-A-TがSEO対策に深くかかわっていますので誰がどのような情報を配信しているかという点を十分に考えて情報発信すべきといえます。

言い換えれば、十分なユーザーニーズを満たしていて、かつ、競合記事よりも優れているように見えるコンテンツであっても、情報発信者やサイトの作り次第ではGoogleにまったく評価されないということが起こりえます。

コンテンツSEOが重視されている昨今ではありますが、サイト全体を俯瞰してみたときに十分に信頼できるサイトなのか、という点に立ち返る必要があります。

制作者のポジティブな評判とネガティブな評判

Googleは直接的にコンテンツ制作者の評判を検索結果には反映していませんが、ガイドラインではコンテンツ制作者またはサイトそのものに対するポジティブな評判とネガティブな評判に言及しています。否定的な評判を持っているコンテンツ制作者による記事は低い評価に、反対に高い評判を持っているコンテンツ制作者による記事は高い評価にあるべきだという考えが読み取れます。

これは著者に限らず、サイト全体の評価も含まれていますので、Googleは検索エンジンとして、世間から高い評価を受けているサイトや高い評価を持っている著者の記事を評価するという方針が見えます。

もっとも、一般人ではそもそもの評判情報がないことが一般的であることも考慮には入れていますので、影響力の強い作家、ジャーナリスト、ブロガー、や専門性の強い医者、弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの評判のことに言及しているものと推測できます。

例えば、がんの治療方法についての検索結果は一般人よりも医者による配信を重視することは当然であり、医者の中でも業界の権威者の情報のほうが高く評価されるということは感覚的にもわかります。がんの治療方法についてはE-E-A-Tでいう、専門性や権威性、信頼性が評価軸になっていますが、検索クエリとユーザーニーズ次第では経験のほうが重視されることもありえます。

このように高品質なコンテンツ制作には記事そのものの構成やユーザーの検索意図との合致、競合よりも深く詳しい情報以外にもYMYL、E-E-A-T、評判などの情報が考慮されることがあるということを知っておいてください。

ガイドラインにおけるコンテンツの質の評価

ガイドラインではページの質について、次のような5つの段階で説明しています。

- 最低品質のページ(Lowest Quality Pages) 29-50

- 低品質ページ(Low Quality Pages)50-57

- 中品質のページ(Medium Quality Pages)57-60

- 高品質ページ(High Quality Pages)60-66

- 最高品質のページ(Highest Quality Pages)66-74

2023年11月16日版検索品質評価ガイドラインは全部で168ページあり、すべて英語ですので読むには大変な労力がかかります。事例を交えて詳しく説明してありますが、メディア運営者であってもすべてを読破する必要はありません。

ガイドラインでは5つのページ品質について説明していますが、なかでも最低品質のページに割く分量が非常に多く、コンテンツの質に関する部分の約半分を占めます。SEOで高い順位を取るためには高品質なコンテンツが必要ですが、Googleは最高品質のコンテンツを重視しているというよりも最低品質を避けるコンテンツを推奨しているようにも読めます。

特に大規模なサイトになれば品質の低い古い記事が残っていることもありますが、このようなコンテンツを削除する、またはリライトすることはサイト全体の評価を高めることになりますので効果的なSEO手法です。このような事例を見ても高い品質を求めると同時に、低い品質を避けるという動きも重要と判断できます。

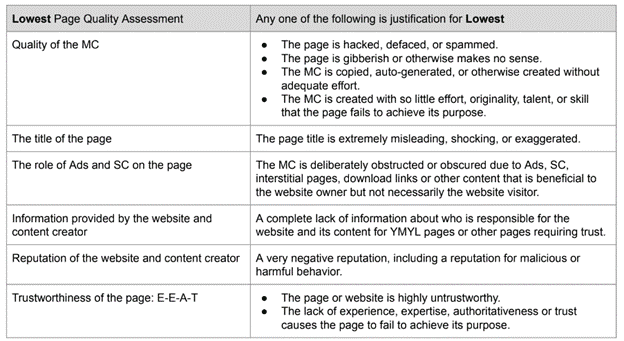

最低品質のページ(Lowest Quality Pages)

Lowest quality pages are untrustworthy, deceptive, harmful to people or society, or have other highly undesirable characteristics. The considerations for Lowest quality include quality of the MC, reputation, E-E-A-T, etc., but there are special checks you will need to complete first.

引用:General Guidelines(November 16, 2023)

ガイドラインの最低品質のページの冒頭を訳すと、「最低品質のページは信頼できず、人を欺き、社会的に有害または望ましくない特徴を持っている。メインコンテンツの質、評判、E-E-A-Tが判断軸ではあるものの、それ以前に特別な確認が必要だ。」とあります。

具体的には、次のようなものが最低品質のページに該当します。

| コンテンツの品質 | ● ページが荒らされていたり、スパムであってりする

● ページに意味を持たない ● コピーされていたり、自動生成されているページ ● 努力、独自性、才能、技術などがなく、目的を達成できない |

| ページタイトル | ● 極端に誤解を招いていたり、誇張されていたりする |

| サイト広告 | ● インターステイシャル広告やダウンロードリンクが意図的にメインコンテンツの閲覧を妨害したり、訪問者に有益でないもの |

| 提供される情報 | ● YMYLトピックや信頼性が必要なページにおいて、コンテンツ責任者の情報が完全にない |

| サイトの評判 | ● 非常に悪い評判を持っている |

| E-E-A-T | ● 非常に信頼できない

● 経験、専門性、権威性、信頼性がないことが、目的を達成することを妨げている |

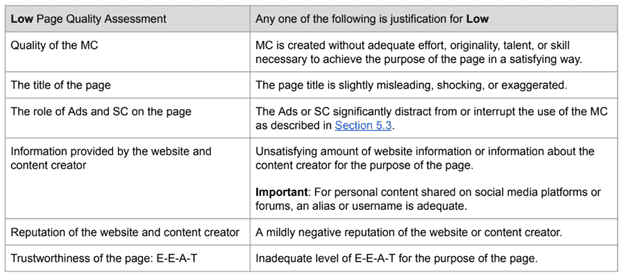

低品質ページ(Low Quality Pages)

Low quality pages do not achieve their purpose well because they are lacking in an important dimension or have a problematic aspect. Low quality pages do not meet the standards for Lowest but may have similar though milder undesirable characteristics.

引用:General Guidelines(November 16, 2023)

ガイドラインには「低品質のページは、重要な側面が欠けていたり、問題のある側面があったりするため、目的を達成できない。最低品質までではないが、望ましくない特徴を持っている」とあります。

具体的には、次のようなものが最低品質のページに該当します。

| コンテンツの品質 | 必要となるはずの労力、独自性、才能、技術なしに作られている |

| ページタイトル | 誤解を招いたり、誇張されていたりする |

| サイト広告 | 広告がメインコンテンツの閲覧を阻害している |

| 提供される情報 | コンテンツ制作者に対する情報が不足している |

| サイトの評判 | 否定的な評判がある |

| E-E-A-T | ページの目的のためには不十分 |

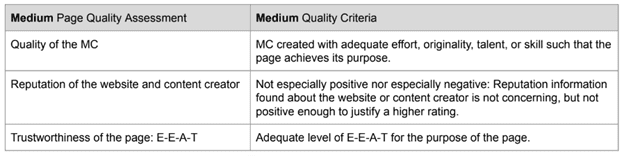

中品質のページ(Medium Quality Pages)

Medium pages have a beneficial purpose and achieve their purpose. There is nothing wrong with Medium quality pages. Expect to encounter many Medium quality pages in PQ rating tasks.

引用:General Guidelines(November 16, 2023)

ガイドラインには「中品質のページは有益な目的を持ち、目的を達成できる。何の問題もありません。ページ品質を評価する際には、中品質のページに多く出会うことを期待してください。」とあります。

SEOコンテンツを作る際には「高品質」という言葉が1つのテーマになっているようですが、現実的にはすべてのコンテンツを高品質にすることはむずかしく、ガイドラインでも5段階のうちの3段階である中品質のコンテンツが多く検索結果に出ることを望んでいるようにも読めます。

| コンテンツの品質 | ページの目的を達成するために、十分な労力、独自性、才能、技術で作成されている |

| サイトの評判 | 特別に肯定的でも否定的でもない。懸念すべき評判はないが、非常に高いというわけでもない |

| E-E-A-T | ページの目的に対して十分なレベル |

中品質のページは一言で表せば特別な欠点はないが、特筆すべき魅力もないコンテンツのこと、あるいは、いくつかの良い特徴はあるが低品質の兆候もあるといえます。

トピックによっては完全に独自なコンテンツを作ることはむずかしいことが多く、競合のコンテンツと差別化がむずかしい場合には事実上、高品質というよりはわかりやすさを重視したり、切り口を変えた表現にしていることがあります。このような場合には中品質のコンテンツと判断できますが、必ずしも悪いものではないということがわかります。

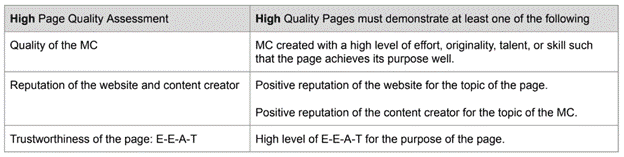

高品質ページ(High Quality Pages)

High quality pages serve a beneficial purpose and achieve that purpose well. High quality pages exist for almost any beneficial purpose you can imagine, from providing information to selling products to making people laugh to artistic expression.

引用:General Guidelines(November 16, 2023)

ガイドラインには、「目的を達成でき、情報の提供、商品の販売、人を笑いに誘うもの、芸術に至るまでの有益な目的のために存在する」とあります。

| コンテンツの品質 | 目的を達成するような、高いレベルの努力、独自性、才能、技術で作成されている |

| サイトの評判 | トピックや作成者に対する良い評判がある |

| E-E-A-T | 目的のための高いレベルのE-E-A-Tがある |

高品質のページは中品質のページの懸念事項が払しょくされ、十分に高いレベルにまで昇華されたコンテンツといえます。高いレベルの独自性が求められるため、ガイドラインでいう高品質を目指すことはむずかしいものの、ガイドラインには多数の事例が掲載されており、参考にすべき内容が多数盛り込まれています。

このレベルになってくるとコンテンツを外注して作ることがむずかしいことが多く、自社でどれだけ労力とコストをかけるかという判断が必要になってきます。

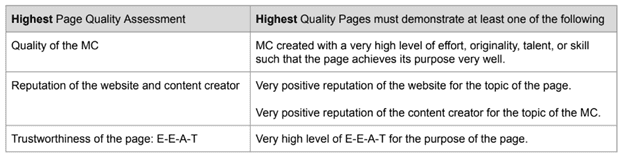

最高品質のページ(Highest Quality Pages)

Highest quality pages serve a beneficial purpose and achieve that purpose very well. The distinction between High and Highest is based on the quality of MC, the reputation of the website and content creator, and/or E-E-A-T.

引用:General Guidelines(November 16, 2023)

ガイドラインには、高品質と最高品質の違いはメインコンテンツの質、サイトと作成者の評判、E-E-A-Tの違いとあります。

| コンテンツの品質 | 非常に高いレベルの努力、独自性、才能、技術で作成されたコンテンツであり、目的を非常によく達成できる |

| サイトの評判 | ウェブサイトが非常にポジティブな評判 |

| E-E-A-T | 目的達成のために非常に高いレベルのE-E-A-Tがある |

高品質ページと最高品質のページで書いてあることはほとんど変わりませんが、すべての基準で真似ができないほどの高いレベルを求めているといえます。

このレベルになってくるとコンテンツの企画、構成、執筆だけではなく、サイトと著者がどれだけWEB上で認知されているか、高い評価を受けているかが重要になってくるため、十分なコストと労力をかけて外部発信を継続することが重要になってきます。

まとめ