SEO記事とは? 検索結果でSEO上位表示させる記事のポイントを解説

SEO記事とは検索結果で上位表示を目指す記事のことで、SEOライティングによって作成された記事を言います。成功するとさまざまな恩恵を受けられます。しかし、上位表示させるためのポイントや書き方を知らないと、検索結果で上位表示させることは難しいのが現実です。

コンテンツが多い方がSEOに良いと一生懸命に無策で記事を書き続けても、検索結果で上位表示させることは難しく、記事を上位表示させることができなくて悩む方は多いです。

上位表示させるための近道は検索する人のニーズ(検索意図)に沿ったサイトを作成することですが、そのポイントや方法はいくつか存在します。また、上位表示させるSEO技術がありますので今回はそれをご披露いたします。

上位表示させるための近道は検索する人のニーズ(検索意図)に沿ったサイトを作成することですが、そのポイントや方法はいくつか存在します。また、上位表示させるSEO技術がありますので今回はそれをご披露いたします。

SEO記事とは

SEO記事とはGoogleやYahoo!などの検索エンジンで表示される検索結果の自然検索枠に表示する記事で、多くの場合に検索結果の上部に表示させるために執筆します。特定のキーワードで検索結果の上位に表示されると、検索する人の多くがWEBコンテンツのタイトルや説明文などを目にするため、クリック率が上がり集客につながりやすいです。

検索結果で上位表示するためには、検索する人にとって有益な情報を公開するWEBページである必要があり、検索アルゴリズムから良い評価を得る必要があります。

上位表示する記事にするには、キーワードに対して必要な要素を搭載した記事にする必要があります。Googleに評価されて上位表示する記事をここではSEO記事と呼びます。

SEOで上位表示されやすい記事の特徴

上位表示されやすい記事は、検索アルゴリズムの評価が高い記事で、評価の基準は様々ありますが、アルゴリズムの内容については基本的に非公開です。しかし、以下の内容について気をつけることで、検索アルゴリズムから高評価をえられるWEBページが作成できます。

- ユーザーファーストのWEBページ

- ユーザーの検索意図を読み検索意図に答える形のWEBページ

- 情報が専門的で網羅性が高いWEBページ

- 読みやすいWEBページ

Googleアップデートの内容や上位表示されている記事の内容から判断すると、上記の内容がSEO記事には求められており、検索する人にとって有益である必要があります。これらの内容はWEBページをリライトする時も重要です。

SEO記事のメリット

SEO記事を作成するメリットは多くあります。WEBコンテンツを作成する場合、検索結果の上位表示を目指すことはWEBマーケティング(特にSEO)において重要なことです。

- スモールスタートで取り組める

- WEBコンテンツが稼ぐ力になる

- 多くの人に認知される

- ブランディングの効果がある

スモールスタートで取り組める

検索する人にとって有益なWEBページを作成することから始めるため、お金をかけずにスモールスタートでSEO対策を始められます。運営側に専門的な知識を持っている人がいる場合、外部に業務を依頼する必要がありません。また、WEBページがどのような変動をしているか分析するツールはGoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスなどの無料ツールがあるので、運用に関する費用も抑えられます。

上位表示させるために行う施策は、無料で行えることが多いです。試行錯誤を繰り返して、良質なサイトを作成することが重要であるため、特別な費用がかかりません。

WEBコンテンツが成果を生み出す

SEO記事はポイントを抑えて試行錯誤することにより、良い結果を多く生み出します。検索結果で上位表示されると、WEBコンテンツへの集客が望めるため、成果につながりやすいです。広告のように費用をかけ続けるマーケティング手法でないため、コストパフォーマンスが非常に高いです。

上位表示されたWEBコンテンツは、他のWEBページにも良い影響を与えるため、上位表示できるWEBページを量産できます。そのため、WEBコンテンツが大きな成果を生み出す財産となります。

多くの人に認知される

特定のキーワードで上位表示されると、多くの人に認知されます。WEBコンテンツを閲覧した人がSNSやブログなどで紹介すると、検索結果以外の流入が発生し、さらに大きな集客につながります。SEO記事同士を内部リンクでつなぐことによりユーザーの離脱を防ぎ、ユーザーが欲しい情報を手に入れて満足してもらえれば、ファンが増えて多くの人に認知されます。

ブランディングの効果がある

SEOを意識した記事を作成し続けることで、良質なサイトを量産することにつながり、WEBコンテンツのブランディングにつながります。良質なサイトを量産するとサイト全体にSEOで良い評価を受け、結果的に多くの人を集客するWEBコンテンツとなり、多くの人に良質なサイトであると認識されます。

低コストで実施できる

WEBマーケティングといえば、本による情報収集から始まり、ツールの導入時、場合によってはオンラインレッスンや講座を受講する等、ある程度まとまったコストが発生することも珍しくありません。

一方、SEOライティング単体であれば自社で記事を投稿、リライトしていくだけである程度成果につながり、利用ツールもGoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールといった無料サービスで十分となっていることから、低コストで実施できるメリットがあります。

SEO記事のデメリット

SEO記事のメリットを考えると、コストパフォーマンスがよく、多くの価値を生み出す万能なイメージであると思えますがデメリットもあります。

- 効果が出るまで時間がかかる

- 運用の手間がかかる

効果が出るまで時間がかかる

検索結果で上位表示させて結果を出すまでに、時間がかかることが多いです。初期ドメインで立ち上げたばかりのサイトは、検索エンジンから評価されるまでに半年以上かかると考えておいた方がよく、すぐに結果が出ないものであるという認識が重要です。

時間をかけずに結果を出そうと思うと、リスティング広告などのWEB広告を配信するなど、費用をかけた施策を考えないといけません。

定期の手間がかかる

SEOで重要なことは、検索する人にとって有益な情報を持ったページであることです。そのため、一度作成したWEBページは常に検索する人のニーズに応えるものである必要があり、定期的なリライトが必要です。作成したWEBページを放置していると、情報が古くなったり、検索する人のニーズに合わなくなったりするため順位が低下します。そのため、作成から運用まで気を配らないといけません。

SEOで評価されにくい記事

WEBページが評価されるためには、検索する人のニーズに応える良質なサイトを作成する必要がありますが、SEOで評価されにくいWEBページの特徴を理解しておくことにより良質なWEBページを作ることにつながります。

SEOで評価されにくいページの特徴は以下の通りです。

- ユーザーのニーズに合っていない情報を掲載

- 情報が古い

- WEBページの読み込みに時間がかかる

- テキストのみでメリハリがない

ユーザーのニーズに合っていない情報を掲載

検索結果に表示されるタイトルや説明文が適切に入力されていても、ニーズに合っていない情報が掲載されていると、結果的にSEOで評価されにくいサイトであるといえます。ユーザー目線で必要な情報が掲載されているかの確認を常におこなう必要があります。

情報が古い

WEBページが一定期間以上更新されていなかったり、リサーチの段階で古い情報を活用していたりすると、ニーズに合っていないWEBページといえます。閲覧する人に親切な記事を作成するために、最新の情報を更新し続ける必要があります。

WEBページの読み込みに時間がかかる

読み込みに時間がかかるWEBページは閲覧する人に親切でないといえます。また、読み込み時間はSEOでの評価項目であるとされているため、直接的にも間接的にも評価でマイナスです。検索する人はいち早く情報をえたいと考えていることが多いため、読み込み時間はなるべく早くした方がいいです。

おすすめ記事:PageSpeed Insightsを使ったページ表示速度の計測と改善方法を解説

テキストのみでメリハリがない

テキストのみのWEBページはとって読みづらいと判断されやすく、SEOの評価もよくありません。WEBページに画像や写真などを組み入れることにより、内容をわかりやすく伝えることができます。単調なイメージを与えないために、テキストのみのWEBページは避けてください。

SEOに強い記事作成のポイント

SEOに強い記事を作成するためには、いくつかポイントがあるので確認します。

- ユーザーの検索意図に沿った内容

- E-A-Tを意識した内容

- 記事内に狙ったキーワードを含む

- オリジナルコンテンツを含む

ユーザーの検索意図に沿った内容

Googleの検索アルゴリズムが最も大切にしていることは検索する人に寄り添ったWEBページであるかどうかです。検索アルゴリズムに評価されるためには、ニーズに沿ったコンテンツであることが大前提です。例えば、「化粧品 おすすめ」で検索する人の検索意図は、おすすめの化粧品を知りたいという意図が見えます。さらに深掘りすると、自分の肌に合ったおすすめの化粧品を知りたいという検索意図が見えてきます。キーワードの表面的な意図だけを切り取った、人気の化粧品を紹介するのみの記事では、検索意図に十分沿った内容であるといえません。

検索意図を深掘りしながら、どのような内容を含めるべきかを考えて作成すると高評価を得やすいです。

おすすめ記事:検索意図とは?SEOにおける検索意図の重要性!調べ方から利用方法まで解説

理解しやすい見出し構成

サイトに掲載する記事は、策定したキーワードやユーザーニーズを的確に押さえる必要があるため、内容がブレないように見出しを設定して骨組みを作っていきましょう。

また、ユーザーは求める情報をピックアップする際に見出しをチェックする傾向があるため、大見出し、中見出し、小見出しと理解しやすい流れに整えて、情報を分かりやすく分類して下さい。

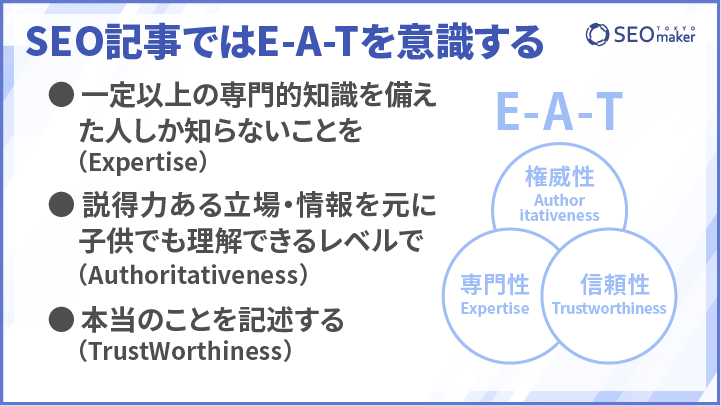

E-E-A-Tを意識した内容

E-E-A-Tとは専門性、権威性、信頼性のことであり、検索意図をふまえた情報を発信しているかを判断する基準です。そのため、E-E-A-Tを意識して記事を作成すると、SEOに強い記事を作れます。

E-E-A-Tに強い記事を要約すると以下のようなイメージです。

- トピックを書くのに必要な実体験をもち(Experience)

- 一定以上の専門的知識を備えた人しか知らないことを(Expertise)

- 説得力のある立場や情報を元に、子どもでも理解できるレベルで(Authoritativeness)

- 本当のことを記述する(TrustWorthiness)

何かの情報を得たいと思う人は、調べたいことに関する知識や経験のない方が作ったコンテンツから情報を得ようと思いません。有資格者・経験者による情報や論文を利用した情報など、一定以上の知識を活用したWEBコンテンツから情報を得たいと思います。また、SEOに強い記事を作成する場合は、多くの人にとってわかりやすく嘘偽りのない情報である必要があります。

E-E-A-Tを意識した内容は、検索ユーザーにとって有益な情報を公開することにつながります。

おすすめ記事:E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)とは?具体的なSEOの評価基準について解説

記事内に狙った対策キーワードを含む

記事内には狙った対策キーワードや関連語、共起語を含めることが大切です。

対策キーワード

対策キーワードとは検索結果で上位表示させたいキーワードのことです。対策キーワードをWEBページの内容に含めることにより、狙い通りの上位表示を目指せます。

対策キーワードはWEBページの軸となるテーマであるため、タイトルや見出しに含めることにより、検索結果を表示する画面で、キーワードについて調べたユーザーを集客できます。結果としてユーザーの満足度が高い、SEOに強い記事と評価されます。

ページタイトルの一番左側に対策キーワードを持ってきましょう。文章内の各見出しは、関連語や共起語を入れます。

関連語

関連語とは、対策キーワードと他の語句を組み合わせたキーワードです。例えば、「化粧品」という対策キーワードに対し、関連語は「化粧品 ブランド」などです。ユーザーが、検索結果をよりニーズに合わせた具体的な内容にするために使用されるキーワードです。

複数の関連語を含めた内容をWEBページに含めることにより、さまざまなニーズに応えるWEBページとして、多くのユーザーにとって有益なWEBページを作成できます。

共起語

共起語とは対策キーワードと関係が深いキーワードです。例えば、「化粧品」の共起語は「コスメ」や「美容」などで、これらのキーワードをWEBページに含めることにより、ユーザーの理解をサポートし、WEBページへの滞在時間を増加させることにつながります。さらに情報の網羅性や専門性を高めることにもつながるため、共起語を含めることにより、SEOで評価されやすいWEBページを作成できます。

オリジナルコンテンツを含める

オリジナルコンテンツを含んだWEBページは、競合サイトと差別化されるため、SEOで評価されやすいです。

競合サイトを調査した内容を踏まえたWEBページを作成することは、情報の網羅性につながるため、SEOで評価されます。しかし、競合サイトと似た内容を公開すると重複コンテンツとみなされて評価が下がるため、オリジナルコンテンツを含める必要があります。

競合サイトでは得ることができない、独自のコンテンツを含めることで、ユーザーにとっても満足度の高いWEBページが作成できます。

適度に画像を挿入する

ユーザーはテキストだけの記事よりも、適度に画像が入っている内容を好む傾向であるため、最大限関連性の強いものを選定して挿入していきましょう。

ただし、画像に頼りきった記事になってしまうと、Google検索エンジンでの評価は上がらず、表示速度の低下に繋がり、ユーザーが離脱してしまう原因となります。

そのため、解像度やサイズを調整しながら、全体的に読みやすい良質なコンテンツに仕上げましょう。

SEO記事を書く前の準備

ここからは、サイトに掲載する記事を書く前のステップについて解説していきます。コンテンツは闇雲に作成すればSEOに繋がらないだけでなく、質の低下にも繋がるでしょう。そのため、ターゲット設定や対策キーワードの策定等は欠かさず行うべきアクションとなっています。

ターゲットの設定

ターゲットの設定はマーケティングにおけるスタートラインであり、その後の効果を左右する重要なステップといえるでしょう。

一方、1人のユーザーに対して記事を掲載するわけではないため、まずはサイトの運営方針にマッチする大枠を設定してみて下さい。

たとえば、「幼いお子さんのいるママ」という大枠なら、記事毎のターゲット設定はより細かく「0歳のママ、ワーママ、育児に悩んでいる」といった形に設定していきます。

そうすることでサイトの専門性が高まり、ブランディングはもちろん継続的な流入の増加にも繋がるでしょう。

対策キーワードの策定

サイトの検索表示に繋がるキーワードの策定も重要なステップですが、その際頻繁に検索されているビッグキーワードだけを採用すると競合サイトを増やし過ぎてしまう結果となるでしょう。

そこでおすすめなのがロングキーワードの設定であり、2つ目、あるいは3つ目のキーワードも盛り込むことで競合サイトが減少し、検索上位に表示されやすくなります。

おすすめ記事: SEOに強いコンテンツ作成方法【キーワード選定~ライティングまで】

ユーザーニーズを掴む

SEOに効果的な記事を作成するには、市場におけるユーザーニーズを満たすような内容に仕上げなくてはなりません。

そこで、頻繁に検索されているロングキーワードを抽出すれば、ユーザーの動向や悩みの具体的な想定が可能となります。

たとえば、「デスク 自宅 おすすめ 安い」からは安くて良質な在宅ワーク用デスクを探しているユーザーが多いという判断に繋がり、記事の内容はもちろん、今後の情報発信における切り口やマーケティング対策の指針にも活用できるでしょう。

競合サイトの調査

策定したキーワードで上位表示されている競合サイトをチェックして、文字数やコンテンツ内容を調査していきましょう。

一方、数十サイトにアクセスしていては大変な労力が発生するため、上位の5~10サイトに絞り、平均的な水準を把握するのがおすすめです。

ちなみに平均文字数が6000文字である中、2000文字程度の記事を掲載しても上位にランクインすることは難しく、ある程度見出しは模範にしつつも同じ内容ばかりでは効果的ではありません。そのため、より詳細に信頼性が高い内容を意識して、コンテンツ全体の質を高めることが重要といえるでしょう。

SEO記事の書き方

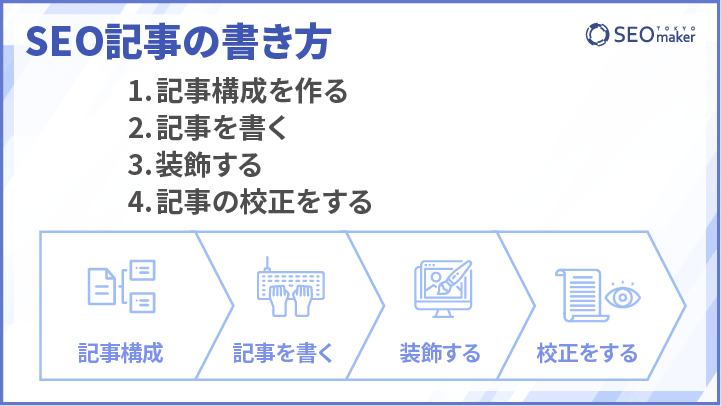

SEOで高評価を得る記事を書くために、前述したSEOに強い記事作成のポイントをおさえながら、以下の手順で記事を書きます。

- 記事構成を作る

- 記事を書く

- 装飾する

- 記事の校正をする

1.記事構成を作成する

SEO記事を書くために設計図として記事構成を作成します。見出しや本文の方向性を考えながら、枠組みを作成してください。

見出しは、対策キーワードや関連語などを含めながら、見出しだけで内容がわかるようにします。

本文はそれぞれの見出しにどのような内容で記述するかなどの大まかな方向性を含めて言語化します。また、記事の冒頭に記述する導入文や最後に記載するまとめの文の方向性も考えられる場合は言語化し、難しい場合は、記事を書き終わった後でも問題ありません。

2. 記事を書く

記事構成が作成できたら、実際に記事を書いていきます。記事を書く場合は、ユーザーにとってわかりやすい内容である必要があります。

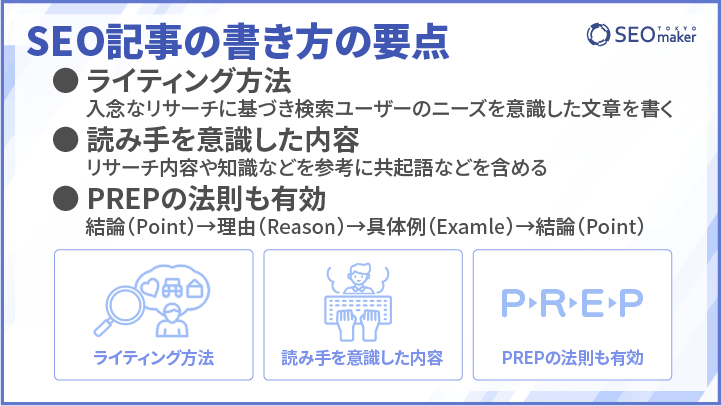

ライティング方法

実際にWEBページを作成するために、高度なライティングスキルが必要であるとされることがありますが、必ずしも必要な要素というわけではありません。高度なライティングスキルがあれば、文章表現の幅が広がるため、良質なコンテンツを生み出すことにつなげられますが、その他にも重要なことはあります。

入念なリサーチや検索ユーザーのニーズを意識した文章を書くことも重要です。

ライティングスキルに自信がない場合も、ユーザーにとってわかりやすく、ニーズに合った文章を書く意識をしてください。

読み手を意識した内容

記事構成を作成すれば、リサーチ内容や知識などを参考に、読み手を意識した文章を書いてください。文章を書く際は、共起語を含めることで読み手の理解をサポートし、スムーズに読める文章を書けます。

例えば、「化粧品 おすすめ」キーワードでのEO記事を書くとします。化粧品の共起語は「コスメ」や「美容」であるため、トレンドのコスメを紹介する文章や各化粧品の美容効果について紹介する内容を含めることにより、ユーザーの理解をサポートします。

読み手がスムーズに読める文章を考えながら書いてください。

PREPの法則も有効

文章が書けない場合や内容を充実させられない場合はPREPの法則を活用すると文章が書けます。

PREPの法則とは以下の構成で文章を書く方法です。

- 結論(Point)

- 理由(Reason)

- 具体例(Examle)

- 結論(Point)

結論から始まり、理由や具体例を述べたあとに結論で終わる文章を書くことにより、読書にわかりやすく情報を伝えられます。

3.記事を装飾する

内容を記述した後は、記事の内容をわかりやすくしたり、説得力を持たせたりするための図やグラフ、写真などを配置します。装飾に使う画像や写真は他のサイトからコピーしたものを使うと、SEOの評価を下げることにつながるため、オリジナルの素材を使ってください。

オリジナルの素材を準備することが難しい場合は、フリー素材や有料素材を利用します。

また、ターゲット層によっては、強調したい文書を太字にしたり、マーカー引きしたりする装飾も有効です。

4.記事を校正する

記事を書き終えたら校正をします。誤字脱字チェックや文章の内容などの最終チェックをします。誤字脱字やおかしな文章が多い記事は、読者の信頼をえることができません。記事の内容を複数回確認したり、Wordの校正機能を活用したりして校正します。

SEO記事のリライト方法

ある程度記事が増えてきたら、継続的にリライトを行うようにしましょう。リライトはコンテンツの質が向上することで、Google検索エンジンからの評価に繋がるだけでなく、ユーザーにとっての利便性にも寄与することから、SEOライティングにおいては重要な施策となっています。

リライト記事の選定

リライトはサイトに掲載されている全ての記事を対象とするわけではなく、閲覧数や検索順位が伸び悩んでいる、あるいは1ヶ月以上経過している記事を選定して下さい。ちなみに記事を探すのにおすすめなのは、Googleサーチコンソールという無料ツールです。

これは、掲載順位と記事毎の「クリック数」「表示回数」「検索キーワード(流入元)」を簡単に分析できるため、リライトを検討する際は指標にすると良いでしょう。

一方、検索結果10位以内にランクインしているような記事は、内容を変えることでかえって逆効果になってしまうケースもあるため、一先ずはそのままにしておいても問題ありません。

掲載順位で変わるリライトのポイント

記事の質を全体的に底上げし、より良いコンテンツへと昇華するためには順位毎に目標を決めてリライトしていくことがポイントといえるでしょう。

そこでここからは、リライトのポイントを検索順位毎に解説していきます。

10位以内

検索ページの1枚目に表示されている10位以内のページは、検索エンジンに対して効果的に働きかけられている記事になることから、まずはクリック数、閲覧時間、サイト内を回遊しているかどうかというポイントに着目しましょう。

そして、もし上位表示されているにも関わらず、クリックされていないのであれば、検索時に表示されるタイトル、あるいは記事の概要に問題があり、閲覧時間が短くサイト内の回遊に繋がっていないのであれば記事の書き方、導線を見直して下さい。

11~30位

11〜30位以内の記事は検索1ページ目に表示されるようリライトする必要があるため、同じテーマで上位表示されている記事内容との共通点が盛り込まれているか、ユーザーに対して記事の情報は足りているか、テーマと策定キーワードにズレはないか、共起語の設定は適正かどうかをチェックしてリライトを進めていきましょう。

特にテーマと策定キーワードにズレが生じるとGoogle検索エンジンから定評価を受ける可能性もあるため、しっかりポイントを押さえることが重要です。

31位以下

31位以下はGoogle検索エンジンから低品質な記事として評価を受けている状態であり、そのまま放置してしまうとコンテンツ全体にも悪影響を及ぼす原因になります。そのため、まずは記事のSEO対策が適正に行われているか分析し、加筆修正をしましょう。

一方、クリック数が多いにも関わらず検索順位が低い記事に関しては、キーワードよりも内容自体が充実していない傾向があることから、全般的なリライトを講じるのがおすすめです。

記事を書くときの注意点

記事を書く際は、炎上リスクや順位が低下するリスクについても注意する必要があります。また、効果がでるまでに時間がかかるケースがほとんどであるため、ここからは今後の運用のために詳しく見ていきましょう。

炎上リスク

インターネットは需要が大きく高い拡散性を誇ることから、1度炎上すると、それまでに育て上げたイメージの低下や、サイトの品質が簡単に崩れてしまうリスクがあります。

また、問題となるコンテンツをアップした瞬間、多くのユーザーから認識されることになり、すぐに削除しても誰かが保存していれば半永久的に記録が残ることになるでしょう。

また、違法性の疑われる内容、個人情報、コピーコンテンツ、そして宗教・人種・ジェンダーに関わる不適切な記事は炎上に繋がる可能性が高いことから、抵触する恐れのあるテーマを執筆する際は、特に注意が必要です。

効果が出るまでに時間がかかる

ある程度コンテンツが充実している既存サイトに記事を追加するケース、または著名人による執筆でない限りは、検索順位がすぐに上昇することはほとんどないといえるでしょう。

ちなみに毎日1記事投稿した場合でも上位表示されるまでには1年以上、テーマやキーワードによっては2年かかる場合もあります。

そのため、SEO対策においては短期目線ではなく、Google検索エンジンに情報を少しずつ読み込ませて、長期的に信頼を築いていくイメージを持つのがおすすめです。

放置すると順位が下がる

掲載記事が増えてくるとついリライト作業を忘れてしまうケースもあるでしょう。しかし、最新の情報に更新されておらず、品質が低い記事をそのままにしておくとサイト全体の低評価に繋がり、結果として検索順位も下がることになります。

そのため、チーム内で役割分担をして記事の掲載時期を管理しつつ、定期的に分析を行う等して、漏れのないように対策を講じるのがおすすめであり、ツール等を駆使すればより効率的に運用していけるでしょう。

まとめ

SEO記事は検索結果で上位表示されると、多くの恩恵を受けられます。しかし、すぐに結果が出るわけではないため、中長期的な視点で粘り強く継続することが成功への近道です。検索ユーザーにとって有益なコンテンツであり、検索エンジンから評価されやすいコンテンツである必要があります。SEOについてさまざま分析をしながら、検索結果の上位表示を目指してください。SEOライティングのご相談も承っております。

SEO記事は検索結果で上位表示されると、多くの恩恵を受けられます。しかし、すぐに結果が出るわけではないため、中長期的な視点で粘り強く継続することが成功への近道です。検索ユーザーにとって有益なコンテンツであり、検索エンジンから評価されやすいコンテンツである必要があります。SEOについてさまざま分析をしながら、検索結果の上位表示を目指してください。SEOライティングのご相談も承っております。