Googleアナリティクス4とは?導入方法や初期設定・基本的な機能の使い方を解説

Googleアナリティクス4は、WEBサイトの解析に利用される分析ツールです。Googleが無料提供しており、従来のユニバーサルアナリティクス(UA)の欠点を補って改良されています。

Googleアナリティクス4は、WEBサイトの解析に利用される分析ツールです。Googleが無料提供しており、従来のユニバーサルアナリティクス(UA)の欠点を補って改良されています。

このツールを導入することで、ユーザーの行動や傾向を把握することができ、ビジネスの戦略やマーケティングに役立てることができます。ただ、Googleアナリティクス4は2020年10月にリリースされており、まだ世に出て日の浅いツールです。

目次

Googleアナリティクス4とは?

Googleアナリティクス4とはGoogleが無料で提供するアクセス解析ツールです。WEBサイトだけでなくアプリのアクセス解析などにも対応しています。解析したいWEBサイトなどにトラッキングコードを設置することで、ユーザーのアクセス状況を把握できます。そこでここでは、Googleアナリティクス4の特徴についてお伝えします。

Googleアナリティクスの最新版

Googleアナリティクスの歴史については後ほど詳しくお伝えしますが、Googleアナリティクス4はアナリティクス最新バージョンのことです。これまで既に3回の大幅リニューアルをおこない、今回で4回目のためGoogleアナリティクス4と名付けられています。

アップデートの背景

ここでは、Googleアナリティクス4が新たにリリースされた背景についてお伝えします。

従来アクセス解析では、ブラウザごとに付与されるCookieという仕組みを使ってユーザーの行動を把握していました。しかし、近年インターネットに接続できる端末はパソコンだけではありません。タブレットやスマートフォンなどの登場で、ユーザー行動を追跡することが困難になっています。

また、プライバシー尊重の気運が世界中で高まり、Cookieの取得が難しくなってきたという背景もあります。このような理由から、プライバシーに配慮した分析を可能にしたGoogleアナリティクス4が登場したのです。

Googleアナリティクスの歴史

ここでは、Googleアナリティクスの歴史についてお伝えします。

第1世代

WEBサイトのアクセス解析が本格化したのは2005年頃からです。当時いくつかの企業がアクセス解析ソフトを開発していました。Googleも2005年3月に、解析ツール「Urchin(アーチン)」を買収し、改良を重ねGoogleアナリティクスが登場します。当時の分析対象は、セッション数やユーザー数など基本的なものでした。

第2世代

2007年頃にはイベントトラッキングが可能になりました。例えば、ユーザーがファイルのダウンロードをおこなったり、電話ボタンをタップするなどの行動(=イベントのこと)があるとそれらを計測できるように進化したのです。

また、eコマースサイトでは、収益やコンバージョン率の計測も可能になり、WEB担当者はGoogleアナリティクスを用いて、自社WEBサイトの改善を図ることができるようになったのです。

第3世代

2012年には多様なデバイスに対応したGoogleアナリティクスが登場し、通称ユニバーサルアナリティクスと呼ばれています。ユニバーサルアナリティクスでは、複数のドメインを横断した計測ができるようになったり、リンクをクリックするなど細かなユーザーの動きを自動トラッキング機能というもので計測できるようになりました。

第4世代

2020年10月、第4世代であるGoogleアナリティクス4が登場しました。インターフェースも大幅に変わり、機械学習などができるように変化しています。

Googleアナリティクス4の導入メリット

ここではGoogleアナリティクス4を導入するメリットについて取りあげ解説します。

多角的な情報を収集できる

Googleアナリティクス4はユーザー情報を収集するだけでなく、さまざまな条件で絞り込むなどして、柔軟なデータ解析をすることができます。

例えば、自社が20代、30代の女性をターゲットにしているとします。このメインターゲットに絞って、どのようなプロセスで商品案内ページにたどり着いたのかといった分析をすることができます。このようにGoogleアナリティクス4は、WEB担当者の力量一つで自社のWEBサイトを多角的に分析することができます。

各デバイスを統合した解析が可能

ユニバーサルアナリティクスで計測できるのは、WEBサイトに限られていました。仮にアプリの計測をする場合はFirebaseAnalyticsなどを別途使用する必要があります。

しかし、GA4ではデーターストリームという概念が追加されWEBサイトやアプリのデータを統合的に管理できるようになっています。これにより例えば、1人のユーザーが異なるデバイスでアクセスしても、IDで紐付けしているため1人のユーザーとして扱うことができます。

イベントベースの解析が可能

従来のページ分析だけでなく、Googleアナリティクス4はイベントの計測が強化されています。イベントとは、ユーザーがWEBサイト内でおこなった行動のことで、例えばメールアドレスの登録や資料のダウンロード、動画の視聴などが挙げられます。イベントを計測することで、ユーザーのWEBサイト利用状況を把握することができます。

機械学習

Googleアナリティクス4では新たに機械学習を活用した分析が可能です。機械学習では、収集したデータをもとに、将来ユーザーが起こすであろう行動を予測するなどのことができます。

例えば特定のユーザーが1週間以内にコンバージョンする確率や離脱する可能性などを予測したりします。2023年5月現在で、予想できる指標は下記の3つです。

| 指標 | 詳細 |

| 購入の可能性 | 今後7日以内にコンバージョンが予想されるユーザー |

| 離脱の可能性 | 今後7日以内に自社WEBサイトを離脱する可能性があるユーザー |

| 収益予想 | 今後28日間に発生するコンバージョンによってえられる収益の予想 |

アプリやIoTに対応

Googleアナリティクス4はWEBサイトだけではなく、アプリやIoTデバイスなど多様なプラットフォームに対応しています。実際、各プラットフォームに対応するために次のような機能を備えています。

アプリトラッキング

アプリトラッキングを設定すると、アプリ内でのユーザーアクションやコンバージョンなどの情報を収集できます。

IoTデバイストラッキング

例えばスマート家電、センサー、計測機器、監視カメラなどインターネットに接続できる機器のことをIoTといいます。Googleアナリティクス4は、IoTデバイスの利用状況やアクティビティなどの情報を取得することができます。

GA4とユニバーサルアナリティクスの違い

Googleアナリティクス4は、インターネット利用環境の変化を背景に開発されたまったく新しいツールです。そこで、従来のユニバーサルアナリティクス(UA)と比較しながらその相違点をお伝えしていきます。

計測基準の変化

従来のユニバーサルアナリティクス(第3世代Googleアナリティクス)とは、計測単位が異なります。ユニバーサルアナリティクスは計測単位として「ページ」を、計測方法として「セッション」を採用していました。

しかし、Googleアナリティクス4では計測単位が「イベント」となり、計測方法を「ユーザー」にしています。つまり、ユーザーの行動プロセスを追跡することに主眼が置かれているのです。

このようにユニバーサルアナリティクスとGoogleアナリティクス4では計測の基準が変わったため、これまでとは異なった視点でウェブ解析を見る必要があります。

| バージョン | 計測単位 | 計測方法 |

| ユニバーサルアナリティクス | ページ | セッション |

| GA4 | イベント | ユーザー |

未対応機能

ユニバーサルアナリティクスのときには使用できた機能が、Googleアナリティクス4では使用できないこともあります。例えば、コンテンツを高速で生じさせるための手法であるAMP(Accelerated Mobile Pages)などがその代表例です。詳細を下記の表で確認してください。

| 項目 | ユニバーサルアナリティクス | GA4 |

| 初期設定のデータ保持期間 | 14ヶ月 | 2ヶ月 |

| 最大データ保持期間 | 50ヶ月 | 14ヶ月 |

| データ保持期間の変更反映 | 最大24時間 | 最大24時間 |

| カスタムレポートの作成 | ○ | △(代替レポートは可) |

| ビュー単位の計測 | ○ | × |

| AMPページの計測 | ○ | × |

以上、UAとGoogleアナリティクス4との主な違いについて述べてきました。Googleアナリティクス4はUAと比較してシンプルで自由度が増しています。そのため、いち早くGoogleアナリティクス4に慣れるようにしてください。

Googleアナリティクス4の導入方法

ここではGoogleアナリティクス4の導入方法についてお伝えします。主なステップとしては次の3つです。

- Googleアカウントの作成

- Google アナリティクスのアカウント作成

- 計測タグを設定

では、1つずつ解説します。

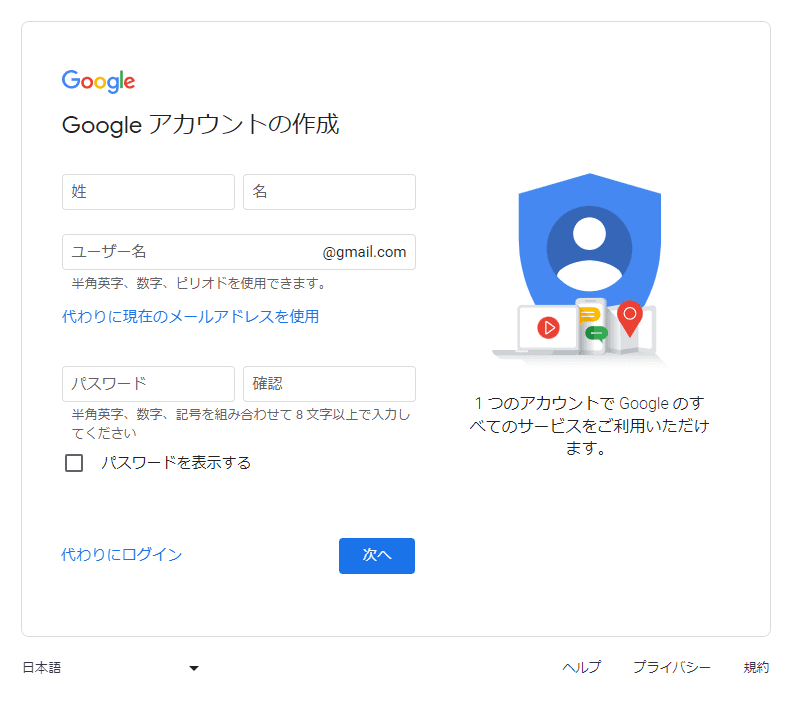

Step1.Googleアカウントをアカウントを作成

Googleアナリティクス4の利用にはGoogleアカウントとGoogleアナリティクスアカウントの両方が必要です。最初にGoogleアカウントを作成します。Googleアカウントの取得にはメールアドレスやSMSを受信できる電話番号が必要ですので事前に用意してください。

引用:GoogleSignUp

Step2.Google アナリティクスのアカウント作成

Googleアカウントを取得後は、そのままGoogleアナリティクスアカウントを取得します。

画面の「さっそく、始める」を押します。その後、新しいページでアカウント名・WEBサイトの名前・URLなどを入力します。

Step3.GA4の計測タグを設定

Googleアナリティクスの管理画面で左下にある「管理」を選択します。その後「アカウント設定 > データストリーム」へ移動します。すると該当のWEBサイトが出てくるため、それを選択。

GA4を初めて設定する場合は、画面右上に「タグの実装手順を表示する」というボタンが表示されます。それを選択し「手動でインストール」に進みます。コードが表示されるので、それをコピーします。その後、コピーしたタグをアクセス解析したいページのHTML<head>内に貼り付けします。

Googleアナリティクス4を利用した解析

ここでは、利用頻度が高い分析項目について解説します。

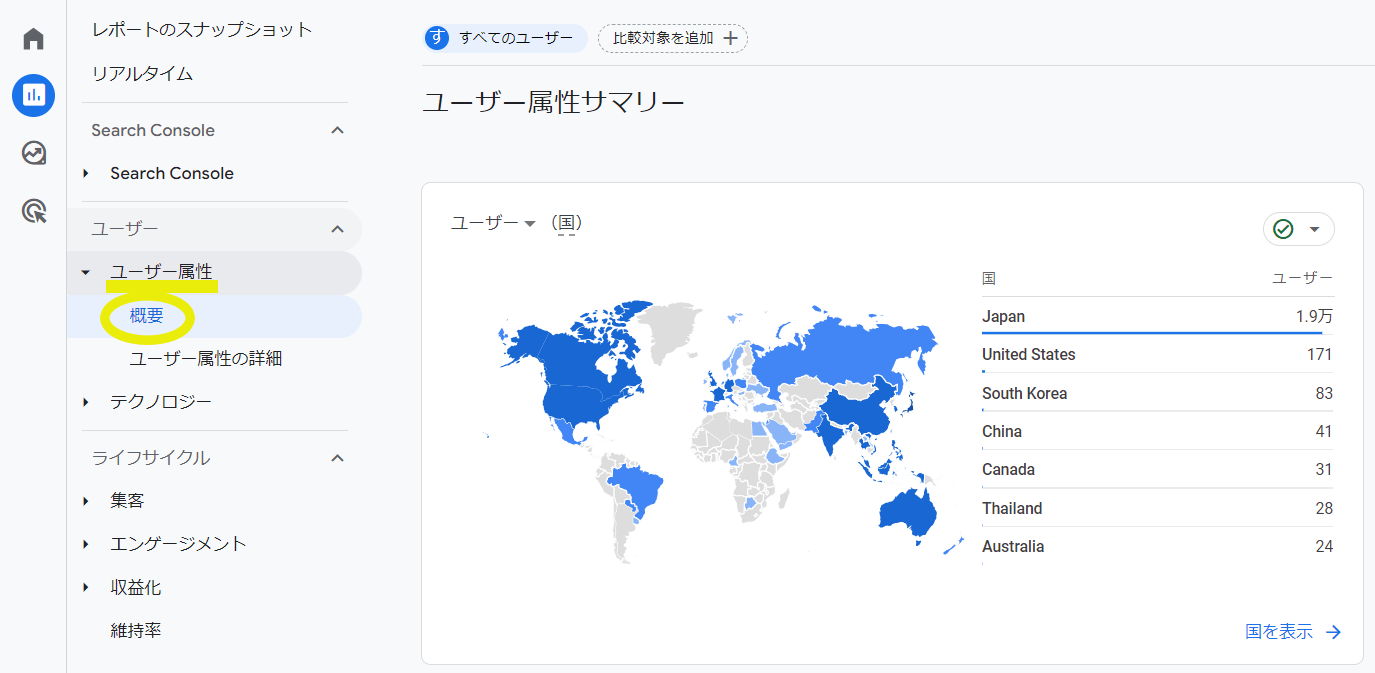

ユーザー属性

ここでは、自社WEBサイトにどのような人がアクセスしているのかを確認します。GA4の管理画面から「ユーザー > ユーザー属性 > 概要」と進みます。

すると、下記のような項目を確認することができます。

- アクセスしてきた国

- 過去30分間のユーザー数

- ユーザー(市区町村)

- ユーザー(性別)

- ユーザー(年齢)

上記の項目を確認することができますので、ターゲットにしているユーザーから適切にアクセスされているか確認してください。

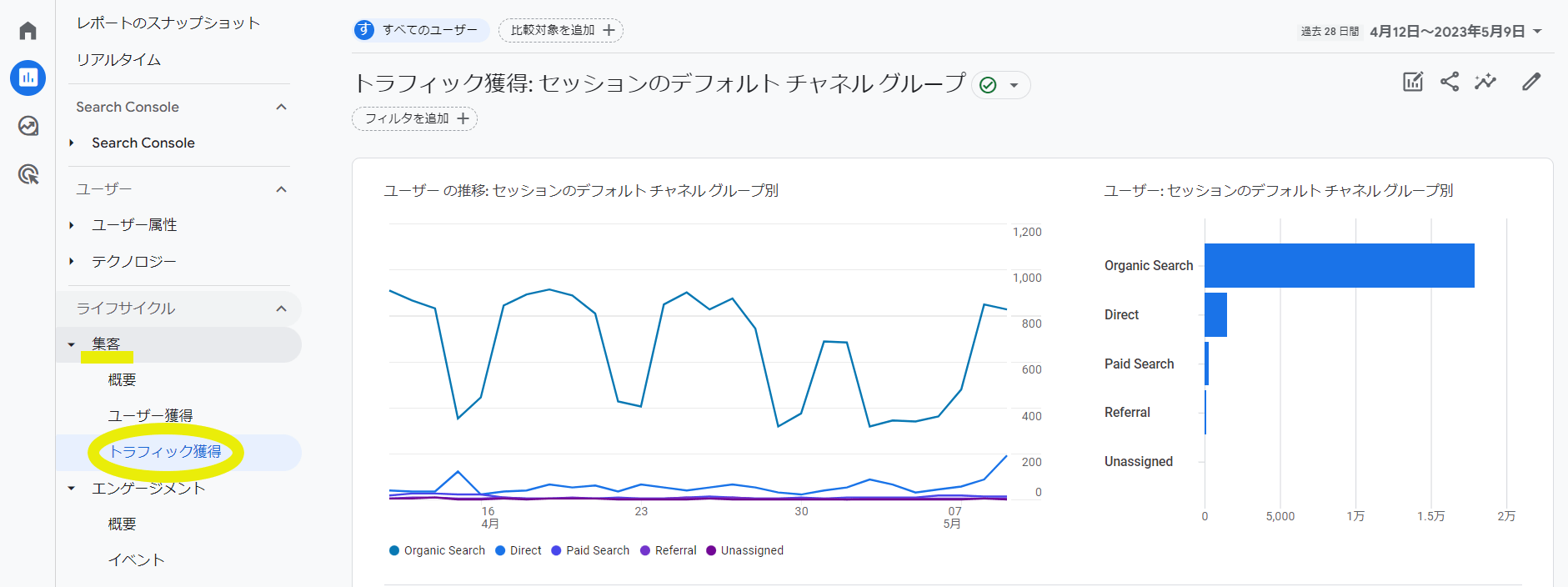

トラフィック元

自社WEBサイトに訪問してきた人がどこからやってきたのかということを確認することができます。管理画面から「ライフサイクル > 集客 > トラフィック」と進みます。

確認できる項目としては次の項目です。

- ユーザーの推移グラフ

- ユーザーの参照別上位表示グラフ

- 参照別の詳細

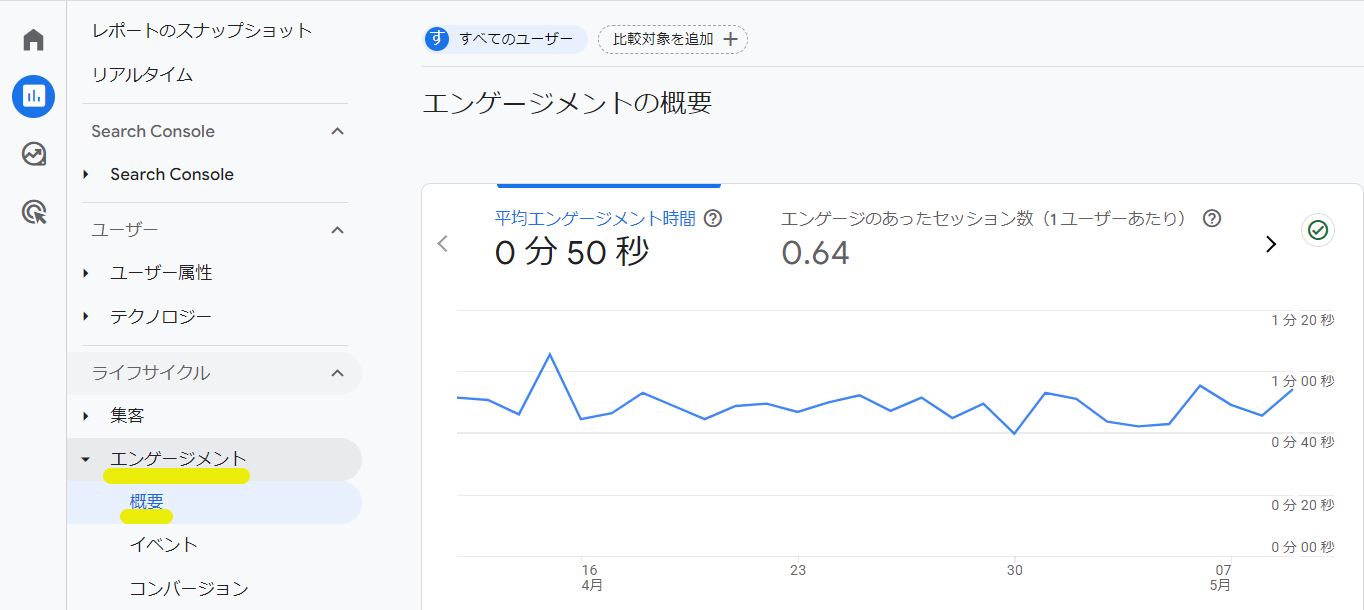

エンゲージメント

自社WEBサイトに訪問したユーザーがどのページを見たり、滞在しているのかを確認することができます。管理画面から「エンゲージメント > 概要」と進みます。

確認できるのは次の項目です。

- 平均エンゲージメント時間

- 過去30分間のユーザー(訪問したページ)

- 各ページの表示回数

- ユーザーのアクティビティ推移

- ユーザーのロイヤリティ

Googleアナリティクス4のよくある質問

ここでは、Googleアナリティクス4についてよくある質問と答えをお伝えします。

Q:従来のGoogleアナリティクスとの違いは?

Answer)AIによる分析やイベントベースの分析などがおこなえることが特徴です。また、近年プライバシーへの配慮が重視されていますが、そういった対応もおこなわれています。

Q:無料で使用できますか?

Answer)Googleアナリティクス4は無料で利用できます。利用するためには、Googleアカウント及びアナリティクスアカウントの2種類が必要です。

Q:どのような分析ができますか?

Answer)WEBサイトのアクセス数やアクセス元などの基本的な分岐はもちろん、動画の視聴数、ボタンのクリック数、コンバージョンなどさまざまなイベントを計測することができます。非常に多機能となっているため、自社で何を計測したいのか目的を明確にして利用を開始してください。

Q:どのような会社におすすめ?

Answer)Googleアナリティクス4は、下記のような会社におすすめです。

ECサイト運営している企業

ECサイトを運営している会社では、ユーザーの行動分析をすることによって効率的なマーケテイングを実施することができます。そのため、ECサイトを運営しているのであれば、Googleアナリティクス4は必須といえます。

コンテンツマーケティングに取り組む企業

コンテンツマーケティングを実施している企業にとって、Googleアナリティクス4は非常に重要なツールです。アクセス数はもちろん、ユーザーの行動分析が可能なため、今後どのようなコンテンツを配信すれば良いのかヒントをえられるためです。

まとめ