SEOにおけるコンテンツ内容とは ~SEO初心者がまずやるSEO対策その4~

Backlinkoによる調査でGoogleの検索結果1,180万件以上を分析した結果、検索順位の上位にはいくつかの明確な傾向があることがわかりました。

具体的には、Google検索で1位を獲得しているページは、2〜10位のページと比べて平均3.8倍ものバックリンクを獲得しており、さらに被リンク元ドメイン数が多いほどランキングが高くなる相関も確認されています。

また、内容の網羅性が高いページほど上位表示されやすく、クリアスコープというコンテンツの質を評価するツールを使って計測したところポイントが1つ上がるごとに、順位が平均で約1ランク上昇する傾向も見られます。

こうした事実からも、包括的なコンテンツ設計や高品質な被リンク戦略が、検索上位表示に重要な要因であることがわかります。そこで、SEO対策におけるコンテンツについて詳しく解説します。

今回はSEO初心者がまずやるSEO対策その4として、コンテンツ内容について解説します。全くの初心者であれば、SEOとは?【2025年SEO対策完全ガイド】を先に一読してからこのページを読んでください。

今回はSEO初心者がまずやるSEO対策その4として、コンテンツ内容について解説します。全くの初心者であれば、SEOとは?【2025年SEO対策完全ガイド】を先に一読してからこのページを読んでください。

コンテンツとは

コンテンツ(Contents)とは、もともと内容や中身といった意味合いを持つ英単語です。転じて、テレビやインターネットといったメディアを通じて伝達される情報内容を指す用語として使われています。

ただし業界により、コンテンツという言葉の扱われ方が異なります。環境や話し手によって、コンテンツが指す意味合いに微妙な違いがありますので、認識のズレが起こらないように注意してください。

コンテンツの種類

まず、最初にどのようなコンテンツがあるのか、その種類を正しく理解しておくことが大切です。多くの人はブログ記事だけがコンテンツという認識をもっていますが、実際には、FAQやお客様の声、商品案内、会社案内ページなどさまざまな種類があり、それぞれで役割や効果が異なります。

そこで、各コンテンツの特徴と活用ポイントを整理しますので、自社サイトに最適な組み合わせを見つけてください。

ブログ記事

ブログ記事とは、個人や企業がWEBサイトのブログ欄に掲載するコンテンツです。文章が中心ですが、写真や図解、動画などを組み合わせることもあります。

目的は、特定のテーマや疑問についてわかりやすく説明し、読者に役立つ情報を提供することです。また、記事を通じて読者とつながり、コメント投稿やメール登録、商品の購入などの行動につなげる役割もあります。

記事は一般的に「見出し → 導入 → 本文 → まとめ」という構成で、読者の知りたいことに応えるよう作られます。長さは短いもので1,000語ほど、長い場合は5,000語を超えることもありますが、大切なのは読者が必要とする情報を必要十分な量で伝えることです。

参考ページ:読者の心をつかむブログ記事の書き方を初心者向けに解説

FAQ

FAQページとは、企業や商品などについて「質問とその回答」をまとめたページです。単なるQ&Aの一覧にとどまらず、ユーザーが自分で解決できるセルフサービスの役割としても位置づけられています。

主な目的は、訪問者が知りたい情報を素早く提供し、疑問を解消することです。スムーズに疑問点を解消できれば、ユーザーの満足度やWEBサイトの体験を向上させ、顧客サポート業務軽減にもつながります。

内容はテキストが基本ですが、内容によっては写真・図解・動画などのマルチメディアを組み合わせることもあります。

また、関連ページへの誘導や、購入・登録・問い合わせといった行動を促す役割も担い、専門性のアピールやブランドの信頼性向上にも影響します。ただ、FAQページは一度作って終わりではなく、データやユーザーの声に基づき、継続的に改善・拡充していくことが望まれます。

参考ページ:FAQ(よくある質問)とは?導入するメリットと作成方法

お客様の声

お客様の声ページとは、顧客からの推薦コメントや成功事例をまとめたページです。単なる製品レビューではなく、企業が意図的に集め、ポジティブな体験談を厳選して紹介することで、製品やサービスの価値を裏付けする役割があります。

多くの見込み客は、企業自らの宣伝よりも、実在する利用者の声を参考にするため、企業は顧客の声を常に集めて社会的証明おこない信頼感を高めようと努力します。お客様の声が集まれば、製品やサービスが宣伝通り機能することを示すことができ、購入などの行動を後押しするマーケティングツールとなります。

掲載形式は、引用文や体験談、動画、ケーススタディなど多岐にわたり、業界別・用途別・顧客層別などに分類して紹介することで、ユーザビリティの良い形で価値を伝えることができます。

商品案内

商品案内ページとは、ECサイトにおいて特定の商品について詳しく紹介する専門ページのことです。通常は、製品の機能や仕様、価格、使い方、メーカー情報などを網羅的に掲載し、購入を検討しているお客様に必要な情報を提供します。

オンラインでは商品を実際に手に取って確認できないため、高品質な画像や動画、詳細な説明文、購入者レビューや評価(社会的証明)、保証・返品ポリシー、FAQ(よくある質問)などを組み合わせて、不安や疑問を解消します。

さらに、商品案内ページは販売促進だけでなく、使用方法や安全性に関する情報を提供し、購入後のサポートにもつながります。結果として、ユーザーの満足度やサイトでの体験を向上させ、新規顧客の獲得やコンバージョン率向上にも貢献する重要なページです。

会社案内ページ

会社案内ページとは、企業が自社のブランドや事業をユーザーにわかりやすく紹介するためのものです。

掲載する情報としては、会社名や所在地、連絡先といった基本情報に加え、ミッションやビジョン、設立年月日、提供している製品・サービス、沿革や成長の歩みなど、企業に関するさまざまな情報を掲載します。

その他、資格認証や受賞歴、メディア掲載実績、お客様の声、パートナー企業など、業界での評価や信頼性を示す情報を盛り込むこともあります。ただ、事実を並べるだけにならないよう注意し、ブランドの個性や強みが伝わるようにしてください。

こうした情報を整理して掲載することで、会社案内ページは新規顧客の関心を引くことができ、問い合わせや商談などのコンバージョンにつながることがあります。

コンテンツの重要性

昨今では、SEO上ではコンテンツが重要といわれていますが、その背景を考えてみます。

WEBサイトのコンテンツとGoogle検索エンジンの関係性

コンテンツは、WEBサイトが発信する情報そのものです。そもそもWEBサイトの役割には、下記のようなものが挙げられます。

- サイト訪問者の疑問を解消する

- 娯楽や交流の場を用意して有意義な時間を与える

ただし、いずれの場合でも「検索ユーザーが自サイトに訪れる理由」が求められます。「検索ユーザーが自サイトに訪れる理由」というものは、通常はオリジナル性が高くて、かつ利便性が高いものを指します。そこで大切になることは、ほかのWEBサイトにはないけれども、自サイトで提供できるものを考えるといったことです。

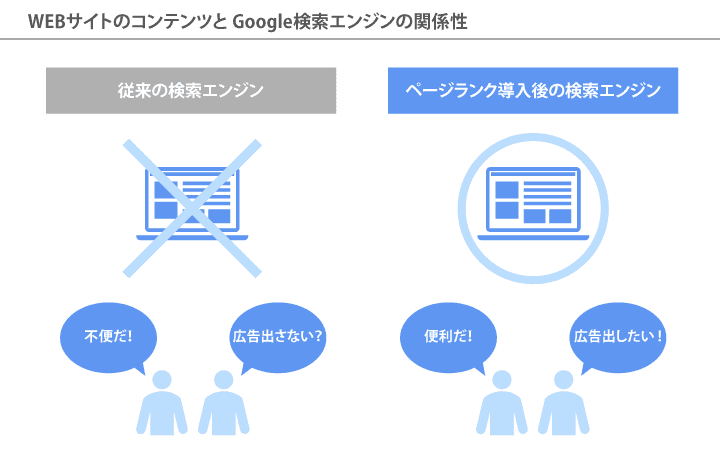

その一方でGoogle社は、Google検索エンジンを通じて「検索ユーザーに快適な検索体験を届ける」ということをサービスのミッションとしています。

例えば、Google検索エンジンにおける検索結果の品質が低くなり、検索ユーザーを満足させられないサービスになったとします。すると「情報取得を目的にGoogle検索エンジンを使わない」という選択肢をとるユーザーが増えていきます。その結果、Google自体が衰退する要因になってしまいます。それを防ぐためにも、Google社としては「有意義な検索体験のきっかけとなるWEBサイト」を高く評価する必要があります。

つまり、「ユーザーを増やす」という目的面で、Goolge検索エンジンとWEBサイトの利害が一致しています。WEBサイト運営者の観点からいうと、高品質コンテンツを提供するメリットとして、下記の2つがあるということになります。

- WEBサイトに対するファンが増える(=リピーターが増える)

- SEO対策に直結する(=新規利用者が増える)

コンテンツSEOを採用する

高品質コンテンツを提供して、検索流入を促す手法をコンテンツSEOと呼びます。昨今のSEOでは、コンテンツが重要視されているため、すでに一般的に取り入れられている考え方です。これから本格的にWEBサイトを運営していく場合においても、コンテンツSEOの採用を検討してください。

関連記事:コンテンツSEOとは?ポイントやメリットと成功事例をご紹介

コンテンツの設計

コンテンツ設計は、WEBサイトの全体像を検討する設計図のことです。テーマ設定やページ構成を明確にすることで、ユーザー体験を高め、SEO効果も最大化できます。そこで、効果的なテーマ選びとページ設計のポイントを解説します。コンテンツ作りに入る前に全体像を整理してください。

WEBサイトのテーマ・スタイル

最初に、WEBサイト全体のテーマやデザイン、構造などを検討することが大切です。テーマというのは、このWEBサイト全体がどういった内容を伝えているのかを一言で表現したものです。例えば「トヨタの中古車を扱う専門会社」、「紅茶の情報提供サイト」のように決めます。

また、WEBサイト全体で使う色やフォント、ヘッダーやフッター、コンテンツの幅などもこの時点で決めておく必要があります。ページごとに、スタイルやデザインが異なれば、ユーザーに不安を与えることになるからです。その他、モバイル対応、SEOへの調整、読み込み速度といった技術面の確認もおこなってください。

ページのテーマ

ページのテーマとは、各WEBページがユーザーにどのような価値を提供するのかを決めることです。ユーザーが自社WEBサイトに訪問する目的を想定し、1ページでひとつの目的を満たせるようにします。このようにページを構成することで、情報を理解しやすい形でユーザーに届けることができます。

この「1ページ1テーマ」の考え方は、SEO(検索エンジン最適化)においても重要です。各ページが特定のキーワードやテーマに絞ることで、的確なキーワードターゲティングが可能になり、その分野における経験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)の向上にもつながります。結果として、検索順位の向上が期待できます。一方で、複数のテーマを1ページに詰め込むと、情報の焦点がぼやけ、SEO効果も弱まるので注意してください。

高品質のページをつくる

高品質なページは、検索エンジンからの評価だけでなく、ユーザーの信頼と満足度を高めるためにも重要です。高品質なページを作るためには、E-E-A-Tや独自性、画像・動画の活用、執筆者情報、内部リンクなどの要素を適切に盛り込むようにしてください。ここでは、これらの実践ポイントを解説します。

EEAT

E-E-A-Tとは、Experience(経験)・Expertise(専門知識)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったもので、情報の品質と信頼性を示す重要な指標です。これはGoogleがWEBサイトのコンテンツを評価・ランク付けする際に重視します。

例えば、ベジタリアン料理のレシピや栄養情報を掲載する場合、単に内容を紹介するだけでなく、実際に調理した経験があるか、その分野に詳しい著者が執筆しているか、情報源が業界内で高い評価をえているか、そしてWEBサイト全体が安全で正確、かつ信頼できるかどうかが評価されます。

特に、健康やお金など、人々の生活や経済的安定に影響を与える可能性があるテーマ(YMYL:Your Money or Your Life)では、E-E-A-Tの重要性が一層高まります。これらの要素をコンテンツの中に含めることで、ユーザーに「この情報は信頼でき、実際に役立つ」と感じてもらえ、結果的として検索エンジンでの評価向上につながります。

参考ページ:E-E-A-Tとは?経験・専門性・権威性・信頼性を高める対策など解説

独自性をいれる

コンテンツに独自性を持たせることは、ユーザーの関心や信頼を高め、検索エンジンでの評価向上につながります。独自コンテンツとは、そのWEBサイトにしかないオリジナル情報のことで、他の類似サイトとの差別化を生みます。ユーザーは、他では手に入らない役立つ情報を求めているため、独自性のあるコンテンツがユーザーの疑問を解消したり、好奇心を満たすものであればコンバージョンにもつながります。

Googleをはじめとする検索エンジンは、オリジナリティと品質の高いコンテンツを高く評価し、検索順位にも反映します。反対に、重複コンテンツはペナルティを受けたり、インデックスされない可能性もあります。また、独自性はE-E-A-T(経験・専門知識・権威性・信頼性)の構築にも直結し、WEBサイト全体の信頼度向上に役立ちます。

参考ページ:オリジナルコンテンツとは?独自性のある記事の作り方や注意点など解説

画像・動画・音声を挿入

画像や動画、音声をページに含めることは、ユーザーの理解度や関心を高めるのに効果的です。人はテキストよりも視覚情報を素早く処理できるため、テキストに関連する画像を組み合わせて掲載することで記憶の定着率向上に役立ちます。また、動画はWEBサイト滞在時間やページビュー、クリック数を増やす傾向があり、直帰率の低下やコンバージョン率の向上にもつながります。

このようなメディアをページに含めることは、SEOの点でもも重要です。関連性の高いオリジナル素材を使い、キーワードを含むキャプションやaltテキストを設定することで、検索エンジンでのインデックスやランキング向上が期待できます。

執筆者情報を載せる

執筆者情報を記載することは、コンテンツの信頼性を確立し、ユーザーのエンゲージメントを高めるうえで重要です。執筆者情報は、そのページが実際の経験や専門知識に基づいて書かれていることを示し、WEBサイト全体の権威性や信頼性を強化します。

ユーザーは「誰が書いたのか」が分かり、その人物が専門家や信頼できる存在であると分かることで、より安心して情報を受け取ることができます。特に、人々の健康や経済的安定に影響を与える可能性があるYMYL(Your Money or Your Life)分野のコンテンツでは、執筆者のE-E-A-Tを明確に示すことが大切です。

内部リンクを最適化

内部リンクの最適化とは、WEBサイト内の各ページをリンクで結び、ユーザー体験とSEO効果の両方を高めるための戦略です。内部リンクが適切に設定されていれば、ユーザーは関連情報にスムーズにアクセスでき、WEBサイト内の回遊性が向上します。

同時に、Googleなどの検索エンジンはサイト構造を理解しやすくなり、重要なコンテンツを効率的にインデックスしてくれます。最適化のポイントは、各ページを1ページ1テーマの原則で作成すること、そして適切なキーワードを含むアンカーテキストで内部リンクをつくることです。さらに、壊れたリンクの修正、サイト階層を意識したクロール深度の管理も重要です。

参考ページ:内部リンクとは?SEO強化のための内部リンクのポイント

広告とコンテンツの関係性

コンテンツとは、メディアが発信する情報や中身のことですが、一般的には広告はWEBコンテンツに含まれません。また、ページ中の広告はコンテンツを利用しにくくする存在といわれています。WEBサイトを運用する目的にもよるため一概にいえませんが、広告を利用しない方がサイト訪問者にとっては利便性が高くなる傾向にあります。

更新頻度を高める

ページの更新頻度を高めることは、ユーザーエクスペリエンスとSEOの両面で効果があります。新しい情報や最新のデータを継続的に追加することで、ユーザーは常に価値のある情報をえられ、再訪問のきっかけになります。

検索エンジンのクローラーは更新の多いWEBサイトを頻繁に巡回する傾向があるため、更新頻度が高いほどインデックスのスピードや検索順位向上につながりやすくなります。特に、古い情報を最新化したり、新しい記事を定期的に追加することは、WEBサイト全体の信頼性や権威性を高めます。更新の際は、単に情報を差し替えるだけでなく、ターゲットキーワードの見直し、関連ページへの内部リンク追加、画像や動画などのマルチメディアの追加などをおこなうと効果的です。

参考ページ:更新頻度とSEOの関係とは?更新が重要視される理由

広告の種類

WEBサイトの運営目的によっては、広告を入れざるを得ないケースがあります。そんなときは、自サイトのコンテンツや訪問者の相性を考慮して採用する広告の種類を選択してください。通常、広告を取り入れるときに考慮すべき点は主に下記のようなことです。

- 広告の配信方法

- 広告の料金体系

- 広告の訴求内容やクリエイティブ

- 広告枠や表示形式

このうち、コンテンツや訪問者の相性を考慮する際に注意すべきものは下記の2つです。

- 広告の訴求内容やクリエイティブ

- 広告枠や表示形式

広告の訴求内容やクリエイティブ

広告が訴求する内容やクリエイティブによっては、自サイトのメディアポリシーやメディアカラーとそぐわないケースがあります。さらに、広告で訴求する商品やサービスがサイト訪問者の属性にとって不要な情報だったり不快に感じる情報であれば、サイトから訪問者が離脱するきっかけになってしまうこともあります。

広告枠や表示形式

広告が露出する枠や形式によっては、サイト訪問者が記事を閲覧する際の妨げになるケースがあります。コンテンツの妨害となり得る広告形式には、下記のようなものがあります。

- ポップアップ広告(ページの最前面に表示される広告)

- 追跡型広告(画面スクロールを追跡して表示される広告)

- インタースティシャル広告(ページ移行時に表示する広告)

いずれも、ページ閲覧時のビュー(視野)に強制して挿入されるタイプの広告なのですが、こうした広告をサイトに実装するとサイト訪問者がコンテンツを利用しにくくなります。さらに、広告露出の面積が大きいため、サイト訪問者が広告を誤クリックしてしまう要因にもつながります。サイト訪問者が「このサイトは使いにくい」と判断すると、サイトの離脱率が増加するだけでなく、リピーター獲得の機会損失にもつながってしまいます。

高品質コンテンツを作成するポイント

高品質コンテンツを作成するためには、いくつかのポイントがあります。ここでは、WEBサイトのコンテンツのなかでも代表的な記事ページに対象を絞って、そのポイントを解説します。まず、下記のようなフローを経てWEBサイトのコンテンツを作成していきます。

- WEBサイトのコンテンツマップを作る

- 記事ページ(コンテンツ)を作成する

WEBサイトのコンテンツマップを作る

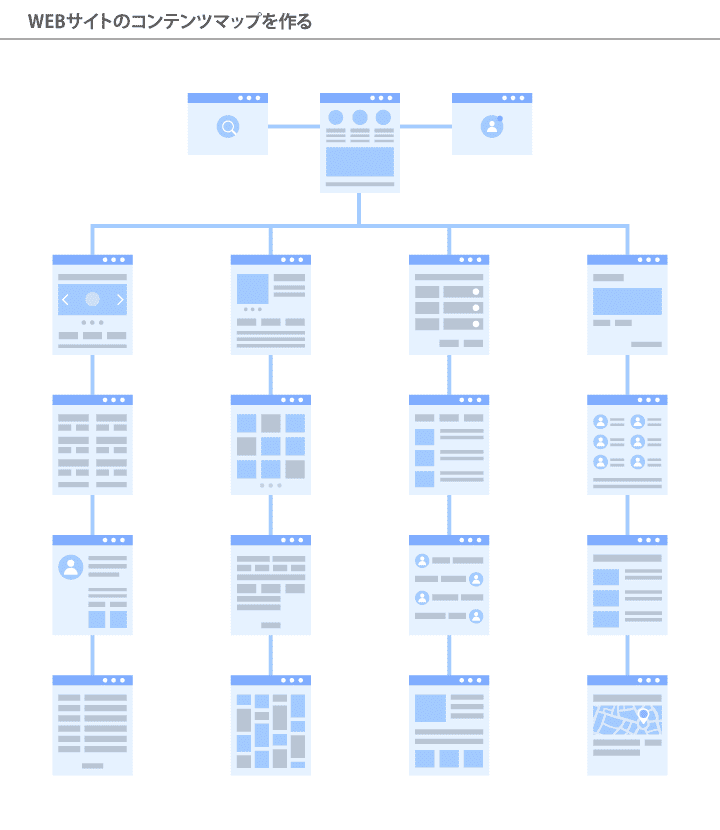

コンテンツマップとは、WEBサイト全体の構成をイメージするために作成される図のことです。最初にコンテンツマップを作成することで、下記のような利点があります。

- 作り手が作成すべきページ数と工数を把握できる

- 重複コンテンツを避けられる

- 内部リンクを適切に設置できる

- 訪問者やGoogleがWEBサイトの全体像を把握できる

コンテンツ作成に着手する前に、サイトの全体像を把握して、作るべきコンテンツを事前にピックアップしておくと、その後の作業がスムーズに進みます。さらに、WEBサイト全体でみたときの訪問者の利便性が高まります。

関連記事:コンテンツマップとは?必要な理由や作成時のポイントを徹底解説

さらにコンテンツマップを作る際は、具体的には下記のようなポイントを抑えてください。

- WEBサイトのテーマ(キーワード)を決める

- ページごとのテーマ(キーワード)を決める

WEBサイトのテーマ(キーワード)を決める

まずは、WEBサイト自体のテーマを明確にします。通常は、なにかしらの目的があってWEBサイトを運用することになりますので、その目的を軸にテーマを設定してください。例えば、東京SEOメーカーが配信する記事では、弊社の専門分野でもある「SEO」をテーマとしています。

ページごとのテーマ(キーワード)を決める

WEBサイトのテーマを軸にして、作るべき記事のテーマを決めていきます。例えば、「SEO」をテーマとする場合は、「SEO」に関連する要素をピックアップしていきます。そうすると、下記のような要素がページテーマの候補として浮上します。

- SEOとは

- Google検索エンジンとは

- WEBマーケティングとは

- SEOの最新ニュース

- WEBコンテンツの作り方

高品質の記事ページ(コンテンツ)を作成する

作成すべきページを洗い出せたら、さっそく記事を作成していきます。高品質の記事ページを作成するためには、下記のような点を意識してください。

- 1ページにつき1テーマで作る

- オリジナル要素を入れる

- 高品質のテキストを書く

- 画像や動画を利用する

- 記事の作成者情報を載せる

- リンクを最適化する

- 更新頻度を高める

1ページにつき1テーマで作る

通常、1ページ内ではテーマを決めてコンテンツを作成します。テーマと無関係の要素を入れると、「何を伝えたいページなのか」がわからなくなります。こうなると、ユーザービリティが下がりますので、インデックス面でも悪影響が出てきます。原則として1ページにつき1つのテーマとし、ページテーマと関連性がある要素でページ構成してください。

オリジナル要素を入れる

ページにオリジナル要素を盛り込むことで、「検索ユーザーが自サイトにアクセスする理由」を作り上げることができます。オリジナル要素を入れるためには、下記のような方法があります。

- 競合サイトにないテーマや企画を取り入れる

- 独自の機能性を取り入れる

- 独自の切り口でテーマやニュースを解説する

このうち独自の機能性とは、例えばサイト内検索をする際に絞り込み条件を細分化するといったことが挙げられます。要するに、サイトやページ内のデータから、サイト訪問者が欲しい情報を瞬時に見つけるための手助けになるような技術を取り入れるということです。

高品質のテキストを書く

テキストは、ブログ記事やレビュー記事といった読み物タイプの記事にとってはもっとも重要な要素です。このテキストが読みやすかったり、理解しやすいものであるとサイト訪問者の満足度が高まります。テキストを書く際の注意点としては、下記のようなものがあります。

- テーマに応じて適切なボリュームにする

- わかりやすい原稿を書く

- 伝えたい内容をテキストで書く

テーマに応じて適切なボリュームにする

サイト訪問者は、なにかしらの疑問や課題解決を求めてWEBサイトに訪れます。例えば、本記事を読みにきている人は、主に下記のようなことを知りたがっています。

- WEBサイトを運用する際に知っておくべきこと

- そもそもコンテンツとはなにか

- 高品質の記事ページを作るうえでのポイント

こうした疑問に答えるために、必要なことを考慮してテキストを作ることが必要です。そのためにも、そのテーマに対する疑問や課題を解決するうえで適切なボリュームのテキストを用意してください。

わかりやすい原稿を書く

日本語の文法として誤っている、または言葉づかいや表現方法を統一していないと読みにくい原稿が仕上がりがちです。とくに、「何を伝えたいのか」がわかりにくいと、サイト訪問者やGooglebotが情報を誤認するきっかけにもつながります。

伝えたい内容をテキストで書く

ページ内のコンテンツには、テキスト以外にも画像データといったものがあります。画像データを利用することで、視覚的な表現を可能としてユーザビリティが高まります。

ただし、Google検索セントラルのGoogle 画像検索 SEO ベストプラクティス 内で重要なテキストを画像に埋め込むことを避けるようにアナウンスしています。とくに、ページタイトルや見出しや重要な内容はテキストで書いてください。

画像や動画を利用する

テキストの解説だけでは理解が難しい部分を図や映像で示してあげると、解説内容の理解促進につながります。このとき、ページ内に画像データを埋め込むときは、HTML言語のalt属性を利用して代替となるテキストを設定してあげてください。

さらにテキストの箸休め的に画像や動画といった要素を配置すると、サイト訪問者に対して「見やすい絵面のページ」という印象を与えられるという利点もあります。

記事の作成者情報を載せる

Googleが提案するE-E-A-T(経験 / 専門性 / 権威性 / 信頼性)という考え方にもあるとおり、記事の執筆者や監修者を明記すると、記事自体の説得力が増します。具体的には、下記のような要素を記事の末尾に添えてください。

- 記事の執筆者や監修者

- 執筆者や監修者のキャリアや実績

リンクを最適化する

WEBにおけるリンクは2種類あります。1つは内部リンクと呼ばれるもので、WEBサイト内のページ間をリンクで連結する機能のものです。もう1つは外部リンクと呼ばれて、外部のWEBリンクと自サイト間をリンクで結ぶものです。それぞれのリンクを適切に配置することで、サイト訪問者の利便性が高まります。さらに、リンクを貼ることを発リンク、リンクを貼られることを被リンクといいます。

- 内部リンクを最適化する

- 外部から被リンクを集める

内部リンクを最適化する

ページとページ間を内部リンクで結ぶと、ユーザビリティが増します。さらに、Googleからも関連性が高い要素として認識されます。SEOではテーマの網羅性が大切なのですが、内部リンクを最適化することで、「テーマに関連する情報が多いサイト」ということをGoogleにアピールできます。

外部から被リンクを集める

外部サイトからの良質な被リンクが増えていくと、SEO効果を期待できます。例えば、自社商品のブランドサイトを設置したとします。こうしたときに、付き合いがあるメディアに掲載依頼してもらいます。すると自然で良質な被リンクを獲得できます。

関連記事:リンクジュースとは?SEOとの関係とページランクに関しても併せて解説

更新頻度を高める

WEBサイトの運営と更新作業は密接な関係にあります。WEBサイトは、現在進行形で役立つものであることが求められますので、既存記事を更新する作業が必須です。更新に関して把握しておくべきことは下記の2点です。

- 最新情報をすばやく反映する

- サイト全体を適度に更新する

最新情報をすばやく反映する

Googleから高評価を得るためには、価値ある情報で、なおかつ情報の正確性とともに情報公開のスピード感が求められます。とくに、トレンドや話題が集まっている対象をテーマに扱うコンテンツでは、常に最新情報を発信しているかが問われます。そしてその情報鮮度が落ちてきたら、今度は新しい情報に書き換える必要があります。

サイト全体を適度に更新する

更新頻度が低いサイトは、Googleから高評価を得られにくいというのが実情です。ただし、更新が多ければよいというものでもなく、WEBサイトのテーマに合った頻度で更新してください。

また、数年以上前に公開したページはサイト訪問者の役に立たないことが多々あります。こうした古いコンテンツは、リライトして最新情報に更新するか整理してください。

コンテンツのよくある質問

ここでは、WEB担当者がコンテンツの作り方について、よく疑問に思う点を取り上げ解説します。特に、初めてSEO対策を考えたときやコンテンツ制作する時には必見です。

Q.ページやコンテンツが多ければ多いほどよいですか?

Answer)そんなことはありません。

WEBサイトのテーマに必要なコンテンツを揃えることが大切ですので、記事本数が多ければ多いほどよいというものではありません。サイトテーマとして不要な要素は、サイト訪問者にとって混乱の原因となることもありますので注意してください。

Q.ページを公開するスピードは、はやい方がよいですか?

Answer)ページ公開のスピードは、はやいほどよいです。

ただし、スピードを重視するあまり、未完成の状態の記事や内容に誤りが多い状態で公開しないでください。こういった記事は、サイト訪問者に嘘を教えることにつながりますので注意が必要です。

Q.どのようなコンテンツ内容でページを作ればよいですか?

Answer)テーマに沿ったコンテンツを作ってください。

まずは、WEBサイトを立ち上げた狙いや目的を整理してください。その上で、WEBサイトのテーマを明確にします。そして、そのWEBサイトのテーマに関連性が高い要素をピックアップして、ページのテーマを決めます。

このようにページごとのテーマに設定してから、コンテンツの作成を進めていってください。

Q.高品質コンテンツとはどのようなものですか?

Answer)一般的に高品質コンテンツとは、独自性が高く、かつサイト訪問者にとって役立つコンテンツを指します。

高品質コンテンツとしてニュース記事を例に出すと、下記のようなものが挙げられます。

- ニーズがある情報

- 正しい情報

- 速報性が高い情報

- 独自の取材や見解で作られた情報

Q. 1ページ内の文字数は多い方がよいですか?

Answer)そんなことはありません。

1ページ内に含まれる適切な文字数は、サイト構成やページのテーマによって異なります。SEO上では1つのテーマを網羅することが大切なのですが、すべての要素を1ページに盛り込む必要はありません。文字数が重要なのではなくて、情報発信の目的や読者ターゲットの性質を考慮のうえで、必要な情報をページ内に盛り込むことが大切です。

Q.どのくらいの頻度で更新するべきですか?

Answer)できるかぎり更新頻度を高めた方が良いですが、品質を保てる範囲で進めてください。目安としては、ブログであれば最低週1〜2回を基準にして、できる限りそれ以上更新できるようにします。重要なのは中長期的な視点で、継続することです。

Q.競合と差別化する方法は?

Answer)競合と同じようなコンテンツであれば、ユーザーから飽きられてしまい、再訪問などにつながりません。そのため、独自性のある視点や経験談、具体的事例を盛り込むようにしてください。単なる情報の寄せ集めではなく、自社ならではの意見や情報を掲載することが差別化になります。

Q.SEOを意識すると読みづらくなりませんか?

Answer)過度なキーワード詰め込むようなやり方だと、ユーザーにとって読みにくいコンテンツになります。そのため、検索エンジンよりもユーザーを優先し、自然な文章の中でキーワードを配置するようにしてください。

Q.自社内にコンテンツを書ける人がいない場合はどうすればいい?

Answer)1つの方法としては、外注ライターや制作会社を活用してください。

専門分野に強いライターや制作会社に依頼すれば、質の高い記事を短期間で制作できます。特にSEOやマーケティングに精通したパートナーを選ぶと効果的です。また、社内のリソースを活かす場合は、社内インタビューで素材を集めるのも良い方法です。

参考ページ:SEOライティング記事の支援

まとめ

今回ご紹介したコンテンツの種類や設計のポイント、そして品質を高める具体的な施策を組み合わせれば、WEBサイトは単なる情報発信の場から、ユーザーを惹きつける強力なマーケティングツールへと進化します。各ページが明確なテーマと独自性を持ち、視覚的にも分かりやすく設計されていれば、ユーザー体験の向上が期待できるはずです。その結果、検索順位の改善やコンバージョン率の向上にもつながります。この好循環を生み出すために、ぜひ今日からコンテンツの中身を検討してみてください。

今回ご紹介したコンテンツの種類や設計のポイント、そして品質を高める具体的な施策を組み合わせれば、WEBサイトは単なる情報発信の場から、ユーザーを惹きつける強力なマーケティングツールへと進化します。各ページが明確なテーマと独自性を持ち、視覚的にも分かりやすく設計されていれば、ユーザー体験の向上が期待できるはずです。その結果、検索順位の改善やコンバージョン率の向上にもつながります。この好循環を生み出すために、ぜひ今日からコンテンツの中身を検討してみてください。