セッションとは?Webサイトにおけるセッションの意味と仕組みや確認方法を解説

WEBサイト運営において、訪問者の行動を理解することは非常に重要です。その中で、セッションという概念は欠かせません。

セッションとは、WEBサイトに訪れたユーザーが、最初にアクセスしてから最終的に離脱するまでの一連の行動を指します。このセッションはWEBサイトのパフォーマンスを評価・改善するために必要な情報です。

目次

WEBサイトにおけるセッションの意味とは?

セッションはユーザーがWEBサイトにアクセスしてから、最終的に離脱するまでの行動を示す指標です。ユーザーがWEBサイトへ訪問した回数とも捉えられ、自サイトにおけるユーザーの訪問回数を確認する場面でも役立つはずです。

アクセスから離脱までを「1セッション」と定義し、アクセスする回数ごとにセッション数は増える仕組みです。

また一度の訪問で複数ページを閲覧した場合は「セッション=1」ですが、計測条件を超えた場合は、同じユーザーであってもセッション数は再度計測されます。

ここではセッションが計測される仕組みや、条件の変更方法について解説していきます。

セッションの重要性

WEBサイト担当者は、Google Analyticsなどの解析ツールを使用して、セッションの情報を収集することができます。セッションの情報を知ることで訪問者の行動パターンを理解し、WEBサイトの改善点を知ることができます。

たとえば、セッション数はWEBサイトの人気度を測る目安になります。また、セッション時間は、ユーザーがWEBサイトに滞在している時間を示しているため、WEBサイトの満足度を示す指標として活用できます。

このようにセッションは、WEBサイトの改善を図るために重要な指標であり、WEBサイト担当者は積極的に活用する必要があります。

セッションとSEOの関係

セッションとSEO(検索エンジン最適化)には密接な関係があります。

セッションの数が多ければ多いほど、WEBサイトへのトラフィックが多いことになりますので、検索ランキングが上がる可能性があります。ただし、セッション数だけを見るのではなく、セッション品質も考慮してください。

セッション品質は、セッション中に訪問者がどのようなアクションをしたかによって決まります。たとえば、訪問者がWEBサイト内で長時間滞在した場合、WEBサイトの品質が高いと判断され、検索ランキングにプラスの影響があります。

一方、訪問者がWEBサイトからすぐに離脱した場合、WEBサイトの品質が低いと判断され、ランキングにマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

そのため、WEBサイト担当者はセッション数とセッション品質の両方を向上させるための施策をとる必要があります。

セッションの仕組み

Google Analyticsでは計測条件が決まっており、条件を越えた場合はセッションが再計測されます。逆に条件の範囲内であれば、一人のユーザーが何十ページを閲覧してもセッションは計測されません。

また条件はツールによって異なる場合もありますが、今回はGoogle Analyticsを軸に解説していきます。

<セッションの計測条件>

- 接続時間が切れたとき

- 日付をまたいだとき

- 参照元が変わったとき

参考ページ: Google Analytics sessions -Hotjar

接続時間が切れたとき

接続時間が切れたときは、WEBサイト上でユーザーの動きが記録されなくなったタイミングです。Google Analyticsでは30分という時間が設けられており、一度流入してから30分以上の操作がない場合には、WEBサイトから離れたと認識されます。

そのためユーザーが離れていない場合でも、30分以上の操作がなければセッションは再計測される仕組みです。一般的なWebサイトでは30分以上操作が空くとは考えられませんが、長尺の動画がある場合などは別物のセッションと扱われる点に注意してください。

日付をまたいだとき

Google Analyticsでは日付単位でセッションを管理する仕組みとなり、再計測される時間は「23:59」です。

そのためユーザーがWebサイトを巡回しているタイミングで「24:00」を迎えた場合は、別物のセッションとして識別されます。

参照元が変わったとき

セッションはWebサイトへ流入してきた参照元を軸に計測するため、流入してきた経路が異なる場合には計測される仕組みです。

例えば、以下の場合は通常通りセッションは「1」と計測されます。

- サイトXから一度アクセスし、30分以内に再度サイトXからアクセス

しかし以下の場合には、セッションは再計測されます。

- サイトXから一度アクセスし、30分以内に別のサイトZからアクセス

他にも検索エンジンからの流入の場合、検索キーワードが異なる場合も異なる参照元という認識です。

セッション終了時間の変更方法

Google Analyticsでは「接続時間が切れたとき」の条件を変更できます。

例えば、Webページ上でテキストではなく長尺の動画を軸としたコンテンツの場合、30分以上操作をしないユーザーは多いといえます。このような状況では正しいセッションを計測できないため、条件を自サイト用に変更する必要があります。

条件は最大4時間まで設定可能なため、WEBサイトやコンテンツ内容に合わせて調整してください。

具体的な変更方法は次の通りです。

- Google Analytics(GA)にログイン

- プロパティ 列で、「データ ストリーム」 を選択

- ページの下部にある 「タグ設定を行う」を選択

- 「設定」 で「[すべて表示」を選択

- 「セッションのタイムアウトを調整する」 を選択

関連記事: Googleアナリティクスの見方を基礎から重要項目まで徹底解説

セッションのカウント方法

そもそもセッションがどのように計測しているのかというと、アクセスしているユーザーが同一であるかを識別する仕組みです。

まずユーザーがWEBサイトにアクセスすると、ブラウザからサーバーへとWEBページの情報を取得する信号が送られます。その後サーバーがWEBページの情報をブラウザに送信することで、両者間で通信が行われる流れです。

そのためセッションでは、ブラウザからサーバーへと発せられる信号が30分以上経過しているのか、同じユーザーからの信号であるのかを判断しています。

とはいっても文字だけでは具体的な計測方法が分かりづらいため、3つの具体例から解説していきます。

- 複数タブで同一ページを閲覧

- 複数デバイスで同一ページを閲覧

- 複数デバイスで同一ページを閲覧

複数タブで同一ページを閲覧

複数のタブを活用してページを閲覧する人も少なくありません。このような場合では、通常どおり一人のユーザーとして識別されます。

そのため最初に開いたタブでWEBサイトへアクセスしたタイミングがセッションの開始です。その後、すべてのタブから30分以上操作を行わない状況までセッションは継続し、30分経過した場合には再計測されます。

複数ウィンドウで同一ページを閲覧

複数ウィンドウの場合は、ブラウザの種類、使用しているモードによって計測条件が異なります。

- 同じブラウザ:同一セッションと計測

- 異なるブラウザ:別セッションと計測

同じブラウザの場合、Cookieが同一であることからセッションは通常の計測方法です。ただしシークレットモードやプライベートモードではCookieを使用しないため、別セッションと識別されます。また異なるブラウザもCookieが別物のため、別セッションと識別される仕組みです。

複数デバイスで同一ページを閲覧

複数のデバイスでは、同一ページを閲覧している場合でも別セッションとして識別されます。

前述のとおり、セッションではCookieをとおして同じユーザーであるかを判断する仕組みです。そのため異なるブラウザの場合はCookieが異なり、別のユーザーがアクセスしたという識別になります。

セッションと間違えやすい指標

セッションはサイト分析やアクセス解析で軸となる指標のため、他の指標と間違えないように注意をしましょう。今回は特に間違えやすい指標4つを紹介していきます。

ページビュー

ページビューはページの閲覧数を示す指標となり、WEBサイトにおいて「どれほど閲覧数があるのか」を判断する際に確認します。

また、ページビューはブラウザにページが読み込まれるタイミングで計測されるため、同じユーザーが複数ページを閲覧した場合はすべてが計測されます。

仮に一人のユーザーが3つのページを閲覧した場合、ページビューは「3」と計測されますが、30分以内に閲覧していればセッションは「1」となります。

ユニークユーザー

ユニークユーザーは、WEBサイトへ流入してきたユーザー数を示す指標のことです。セッションは行動にかかわる回数を計測しますが、ユニークユーザーでは訪問者数を計測します。

そのため同じユーザーが数時間、数日と時間を空けて再アクセスした場合でも、ユニークユーザーは「1」と計測する仕組みです。

トラフィック

トラフィックとは、ブラウザがサーバーにWebページの情報をリクエストした回数や通信量を示す言葉です。

セッションでは数値として明確に計測できますが、トラフィックは通信量のため細かい数値では把握できません。

あくまで「どの程度のデータ通信があったのか」を確認する際に活用する指標となり、セッションとは別物であると認識しましょう。

またページをクリックしたものの閲覧せずに離脱するユーザーは多いため、トラフィックが多い場合でもアクセス数にはつながらないといえます。

閲覧開始数

閲覧開始数とは、ユーザーがWEBサイトで最初に流入してきたページを計測した指標です。そのため閲覧開始数の多いページは集客効果が高いと考えられ、WEBサイトにとって重要なページといえます。

対してセッションは、閲覧開始数のようにユーザーがアクセスしたページまでは判断できません。またセッション数単体では集客力の細かい分析は行えないため、閲覧開始数のようにアクセスの起点となる指標と組み合わせると、ユーザーの行動を詳細に分析できます。

セッション数の確認方法

セッション数はWebサイト全体だけでなく、ページ単位や参照元ごとに情報を取得できます。Google Analytics(GA4)は自動計測が可能なため、事前にWebサイトと連携しておきましょう。ここではセッション数の確認方法について、3パターンから解説していきます。

サイト全体のセッション数

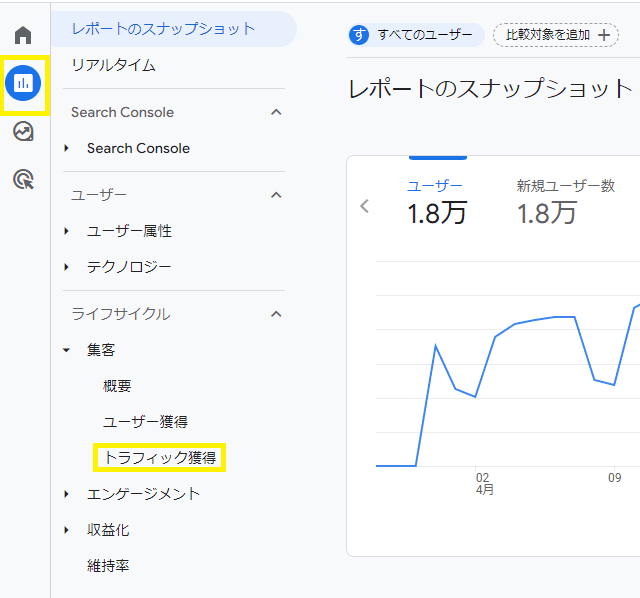

まずはWebサイト全体から確認していきます。確認方法は以下の手順です。

- Google Analytics(GA4)にログイン

- 左メニュー欄の「レポート」→「集客」を選択

- 画面にある「トラフィック獲得」を確認

またGoogle Analyticsでは期間を指定したセッション数も表示でき、日、週、月から選択可能です。細かい日付指定を行ないたい場合は「ユーザーサマリー」画面で、右上の日付をクリックして変更します。

ページ単位のセッション数

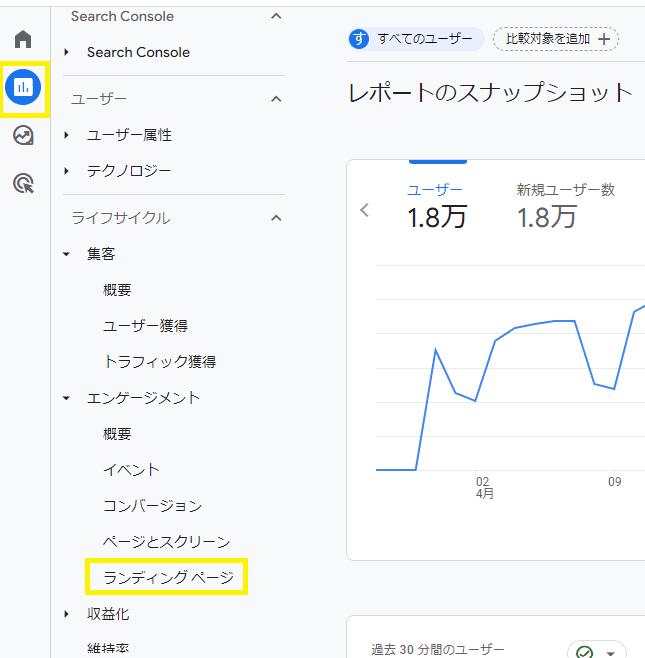

つづいてページ単位で確認していきます。確認方法は以下の手順です。

- Google Analytics(GA4)にログイン

- 左メニュー欄の「レポート」→「エンゲージメント」を選択

- 「ランディングページ」を選択

最上部にはページ別セッション数の合計値が表示され、下段にページ単位でのセッション数が表示される仕組みです。

ページ単位を確認するうえでは問題ありませんが、合計値では各ページのセッション数が重複されているため注意してください。正確な合計値を確認する際は、前述の「サイト全体のセッション数」をご確認ください。

参照元ごとのセッション数

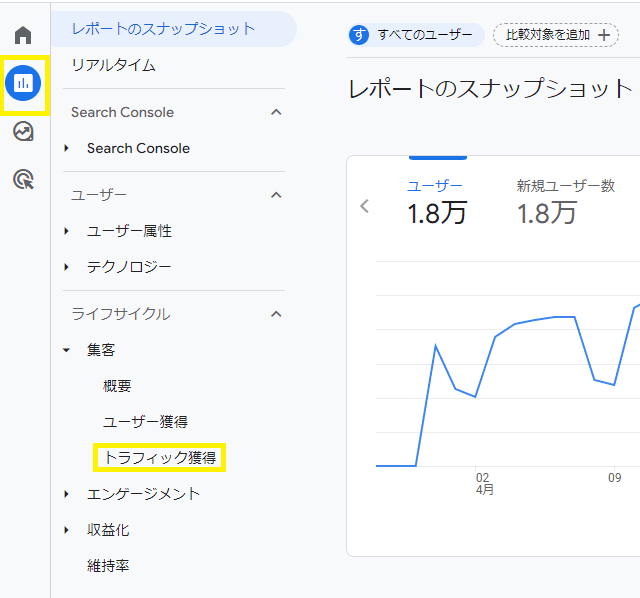

最後に参照元ごとに確認していきます。確認方法は以下の手順です。

- Google Analytics(GA4)にログイン

- 左メニュー欄の「レポート」を選択

- 「集客」→「トラフィック獲得」を選択

ここまでの操作で主なチャネルが表示されます。チャネルの種類については、以下を参考にご確認ください。

- Organic Search:検索エンジンからのアクセス

- Referral:他サイトのリンクからアクセス

- Social:SNSからからのアクセス

- Paid Search:広告からのアクセス

- Display:バナー広告からのアクセス

- Direct:URLの直接入力、ブックマークからのアクセス

- Email:Eメールのリンクからアクセス

- Other:その他

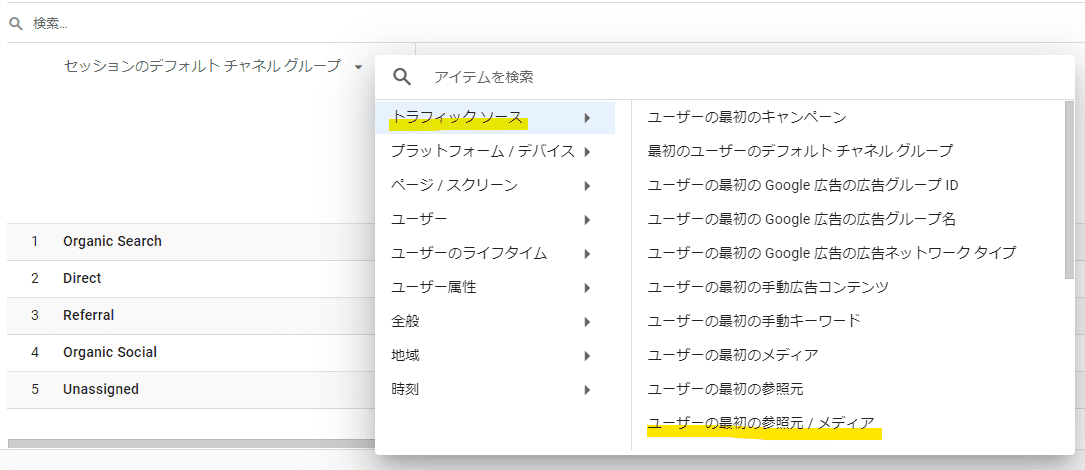

また、参照元の詳細を調べる場合は、さらに次の手順に進みます。

- 画面中央にある「セッションのデフォルト チャネルグループ」を確認

- 選択肢から「トラフィックソース」→「ユーザーの最初の参照元/ メディア」などを選択

セッションを活用したアクセス解析

セッション数は他の指標と組み合わせることで、さまざまな観点からWEBサイトを分析できる点が特徴です。

ここではセッションを活用したアクセス解析について、4パターンから解説していきます。

「ページ/セッション」からサイトの回遊率を調べる

ページ/セッションは、ユーザーが一回のセッションで閲覧したページ数を示す指標となり、数値が高いとWEBサイト内の回遊率も高いといえます。

対してページ/セッションが低い場合、ユーザーはWEBサイト内をあまり回遊しておらず、すぐに離脱している状況です。コンテンツ内容、サイト構造など、さまざまな面で問題が考えられますが、まずは適切に「内部リンク」が設置されているのかを確認しましょう。

内部リンクの量や配置場所によってもユーザーの反応は異なるため、コンテンツの最初や最後で比較するなど、簡易的なA/Bテストも効果的です。

平均セッション時間×直帰率」から改善ページを調べる

平均セッション時間と直帰率の組み合わせからは、WEBサイト内の改善ページについて判断できます。

具体的な確認方法は次のようなイメージです。

- 平均セッション時間が長く、直帰率が低い:WEBサイト全体でコンテンツの質が良い

- 平均セッション時間が長く、直帰率が高い:流入した最初のページが要改善

- 平均セッション時間が短く、直帰率が低い:流入した最初のページ以外、サイト構造が要改善

- 平均セッション時間が短く、直帰率が高い:WEBサイト全体で要改善

直帰率が低い場合は、流入した最初のページに問題が考えられます。対して平均セッションが短い場合は、WEBサイト全体におけるコンテンツの質や内部リンクなどの構造面に問題に考えられるため、早急に改善してください。

「ページ別訪問数」からページ単位の集客力を調べる

ページ別訪問者数は、ページ単位でどの程度の閲覧数があるのかを判断できる指標です。Google Analyticsでは別途「ページ別のセッション数」を確認できる項目もあります。

しかしセッション数は最初に流入したページのみが計測され、ユーザー数はすべてのページで計測されます。そのためセッション数よりユーザー数が上回ることも多く、ページ別の正確な集客力を判断できません。

対してページ別訪問者は、すべてのページでセッション数を計測する仕組みです。そのためユーザーあたりのセッション数を正確に計測でき、集客力を調べるうえでは非常に役立つ指標となります。

仮にページ別訪問者数が低い場合は、検索エンジンからの流入が少ないと考えられるため、再度コンテンツ内容や対策キーワードを見直しましょう。

「新規セッション率」からコンテンツ施策を考える

新規セッション数は、セッション数のなかでもWEBサイトへ初めてアクセスしてきた割合を示す指標です。

以下のような分析ができます。

- 新規セッション率が高い:初アクセスのユーザーが多い

- 新規セッション率が低い:既存ユーザーの閲覧が多い

WEBサイトの方向性によっても改善すべき内容は変わりますが、仮に「1:1」の割合を目指す場合は以下のような対策をしてください。

- 新規セッション率が高い:既存ユーザーが興味を持つコンテンツの展開

- 新規セッション率が低い:新規ユーザーからのアクセスを集められるコンテンツ制作、キーワード対策

セッションのよくある質問

ここではセッションについてよく寄せられる質問と答えについてお伝えします。

Q:セッションとページビューの違いは?

Answer)セッションはWEBサイトに訪れたユーザーが、最初にWebサイトにアクセスしてから、最終的に離脱するまでの一連の行動を指します。一方、ページビューは、WEBサイト内で特定のページを表示した回数を指します。つまり、セッションは訪問者の一連の行動を示す指標であり、ページビューは単一のページの閲覧数を示す指標です。混同しやすいので注意してください。

Q:セッションの時間制限は?

Answer)セッションには時間制限があります。一般的には、ユーザーがアクティブである限りセッションは続きます。しかし、通常30分以上動きがない場合、自動的にセッションが終了します。

ただし、WEBサイトの担当者は、設定を変更してセッションの時間制限をカスタマイズすることも可能です。

Q:セッションの重複計測とは?

Answer)同じユーザーが複数回セッションを開始した場合に、セッションが重複して計測されることを「セッションの重複計測」といいます。これにより、セッション数が実際よりも多くなる可能性があります。重複計測を避けるために、Cookieを使用してユーザーを識別するなどの対策を取るのが一般的です。

Q:セッションの品質を改善する方法は?

Answer)セッション品質を改善するためには、次の方法を検討してください。

- WEBサイトのコンテンツを改善

- ページの読み込み速度改善

- ページの構成を改善

- ユーザーのニーズに合わせたキーワードを使用

- レスポンシブデザインに対応

これらの方法を実施することで、訪問者のセッション品質を向上させ、SEOにもプラスに働きます。

まとめ

-

前の記事

リライト方法と進め方 SEO効果を得るための書き方を解説 2023.04.18

-

次の記事

BtoBマーケティングとは?基本概念から具体的な施策まで解説 2023.05.08