モバイルフレンドリーとは ~SEO初心者がまずやるSEO対策その6~

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末からインターネットを利用することが増え、ユーザーは「どのデバイスからでも快適に使える」ことを期待しています。実際、2025年初頭時点で全世界のインターネットトラフィックの約64%がモバイル経由となっており、モバイルフレンドリーであることはもはや避けては通れない課題といえます。

しかし、モバイルフレンドリーは単に見やすいデザインにすればよいという訳ではなく、表示速度・操作性・アクセシビリティなど、総合的にユーザー体験を高める取り組み工夫が必要です。そこで、モバイルフレンドリーの基本と具体的な対応方法やチェックの仕方など詳しく解説します。

今回は超SEO初心者がまずやるSEO対策6/モバイルフレンドリーについて解説します。全くの初心者であれば、【2023年最新】SEOとは?SEO対策の基本から施策方法までをプロが解説も一読してからこのページを読んでください。

今回は超SEO初心者がまずやるSEO対策6/モバイルフレンドリーについて解説します。全くの初心者であれば、【2023年最新】SEOとは?SEO対策の基本から施策方法までをプロが解説も一読してからこのページを読んでください。

モバイルフレンドリーとは?

モバイルフレンドリーとは、WEBサイトやメールがスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末でも視認性が良く、使いやすい形で表示されることです。これによって、ユーザーは画面を拡大・縮小する必要がなく、快適に操作できます。モバイルからのインターネット利用が急増しているため、WEB担当者にとってモバイルフレンドリーな設計にしておくことはもっとも重要な業務の1つといえます。

参考ページ:How to Make Your Site Mobile Friendly for SEO – woorank

モバイルと呼ばれるデバイスについて

そもそもモバイルとは、移動時の利用に適した端末のことです。ここには、一般的にノートパソコンといったものも含まれます。ただし、モバイルフレンドリーにおいては、パソコン以外の小型の液晶の端末でWEBサイトを閲覧可能にすることを目的としています。そのため、モバイルフレンドリーが指すモバイル端末は、主に下記のようなもののことです。

- スマートフォン

- タブレット

このほかにも、フィーチャーフォン(Feature Phone)やPHS(Personal Handy phone System)といった過去に普及していた携帯型の端末もあります。しかし、キャリアによるフィーチャーフォン向けの電波供給の廃止化が進んでいて、現実的な利用者が年々減少しています。

スマートフォン

スマートフォン(Smart Phone / スマホ)とは、モバイル向けのOS(Operating System / オペレーションシステム)が搭載された携帯電話のことです。スマートフォンに搭載されるOSには、下記のような種類があります。

- iOS(アイオーエス)

- Android(アンドロイド)

- Windows(ウィンドウズ)

スマートフォンには、WEBサイトを表示するための画面サイズが極めて小さいといった特徴があります。そのため、スマートフォンで快適にWEBサイトを閲覧するためには、特別なレイアウトやデザインを用意する必要があります。

タブレット

タブレットとは、片面がタッチパネルになっているデバイスのことです。基本的には、スマートフォンと同じようなOSが搭載されていて、同様の機能を有しています。ただしスマートフォンと比較して、画面サイズが大きい点が特徴です。しかし、パソコンと比較すると画面サイズが小さいため、やはりパソコン向けとは別にレイアウトやデザインを設置する必要があります。

モバイルフレンドリーが重要な理由

スマートフォンからのアクセスが主流となった今、WEBサイトやメールがモバイルフレンドリーであるかどうかは、ビジネスの成果を左右します。例えば、表示速度が遅い、操作しにくいといった不便さがあれば、ユーザーはすぐに離脱してしまうため売上の機会損失につながります。

一方で、快適に利用できるWEBサイトは、滞在時間やコンバージョン率の向上、さらにはSEOの評価改善にも直結します。そこで、なぜモバイル対応がこれほどまでに重要なのか、その理由を解説します。

モバイルフレンドリーの実装

モバイル端末の存在を重要視したGoogleは、2015年4月21日にモバイルフレンドリーと呼ばれるアルゴリズムのアップデートを実施しました。

Google検索セントラル(当時の名称は、Googleウェブマスター)中のブログで「携帯端末で読みやすいページの掲載順位を引き上げる」ことを明確にしているとおり、モバイルフレンドリーに対応しているかどうかで検索順位に影響が出てきます。そのため、SEO対策としてWEBサイトをモバイル対応する作業が必要です。

モバイルファーストインデックスの登場

さらにモバイルフレンドリーアップデート時に、モバイルファーストインデックス(Mobile First Index、MFI)という方針を同時発表しました。

モバイルファーストインデックスとは、スマートフォンやタブレット対応したサイトを評価の軸にして、優先してインデックスするという方針です。要するに、Google検索エンジンの検索結果にインデックスされる速度を高めるためには、モバイルフレンドリーを取り入れる必要があるということです。

2015年から現在の2023年にかけて、さらにモバイル端末を利用したアクセスは加速度的に増加していきましたので、モバイルファーストインデックスの考え方は重視され続けて現在に至ります。

UXの向上

モバイルフレンドリーが重要な大きな理由の1つは、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上にあります。世界的にスマートフォン利用者が急増し、多くの人がデスクトップやノートPCよりも、モバイル端末からインターネットを利用するようになりました。

そのため、もし読み込みが遅かったり、操作がしづらかったりすれば、ユーザーはすぐに離脱し、再訪問にも至りません。一方、モバイル対応し、フォントサイズやナビゲーションが見やすければ「使いやすい」と感じてもらえます。満足度の高いUXは、サイト滞在時間が伸び、ロイヤルティの向上にもつながります。

参考ページ:ユーザーエクスペリエンス(UX)とは? UIとの違いやUXを高めてSEOに活かす方法を解説

SEOのパフォーマンス向上

SEO(検索エンジン最適化)においても重要です。Googleはモバイル端末での利用を優先しており実際、2015年に「Mobilegeddon(モバイルゲドン)」と呼ばれるアップデートを実施しました。さらに「Helpful Content Update」ではユーザーエクスペリエンス(UX)の重要性が強調され、モバイル対応することが、検索結果における評価向上において欠かせない要素となっています。

モバイルフレンドリー対応しているか確認する方法

WEBサイトがモバイルフレンドリーに対応しているかを確認する方法として、下記のような手段があります。

- モバイルフレンドリーテストを利用する

- Google Search Consoleを利用する

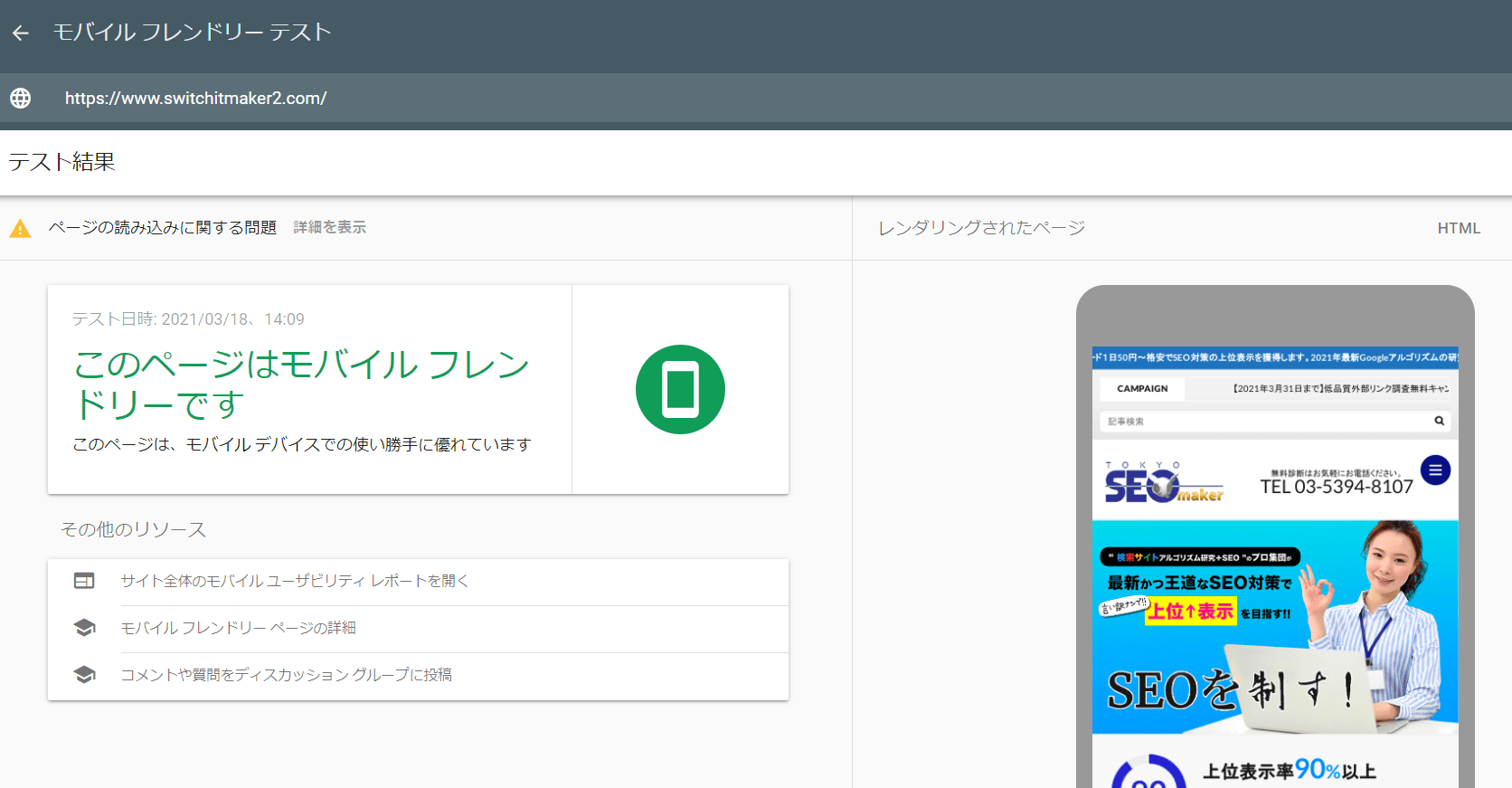

モバイルフレンドリーテストを利用する

モバイルフレンドリーテストとは、Google社が提供するモバイルフレンドリーに対応しているか調べるためのツールです。 Googleアカウントでログインせずとも調べられますので、外部サイトをチェックすることも可能です。

モバイルフレンドリーテストの使い方

まずは、モバイルフレンドリーテストへ移動します。そして、調べたいサイトURLを入力して「URLをテスト」をクリックします。

1〜2分ほど時間が経過すると、結果が表示されます。

モバイルフレンドリーテストのチェック項目

本ツールのテスト結果では、下記のようなチェック項目が用意されています。

- モバイルブラウザでサポートされている技術を使用しているか

- ページ幅を画面サイズに調整できるか

- テキストサイズが小さすぎないか

- リンク要素同士が近すぎないか

もし結果が不合格の場合は、それぞれの要素に対する改修作業が必要です。

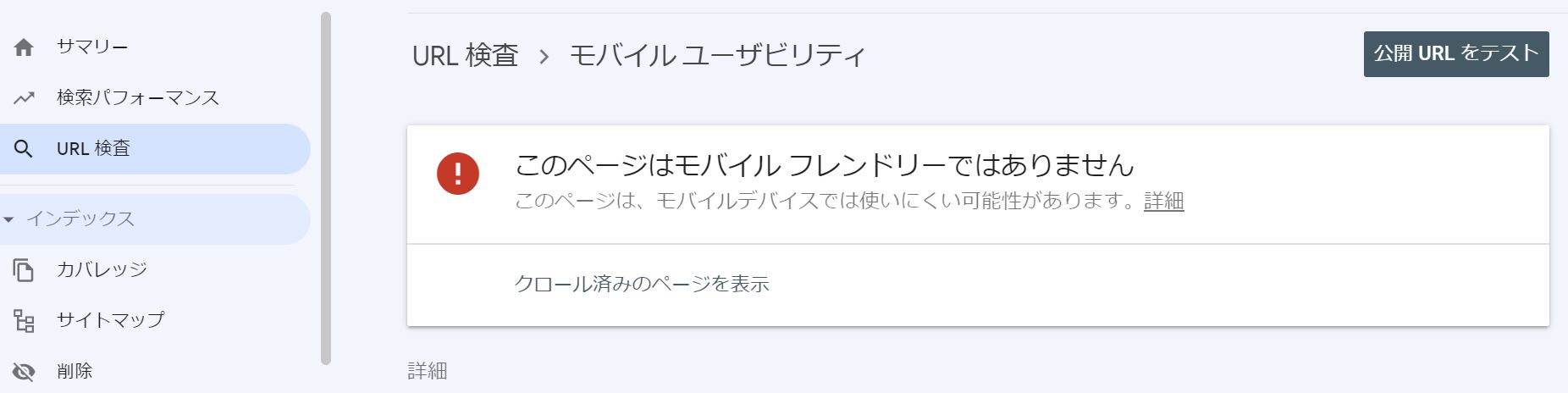

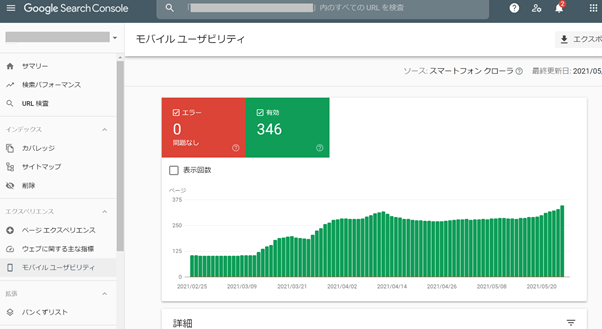

Google Search Consoleを利用する

Google Search Console(グーグルサーチコンソール)とは、WEBサイトのアクセス解析ができるツールで、Google社が提供しています。

Google Search Consoleのモバイルユーザービリティという機能を利用することで、モバイル対応しているページかチェックできます。そのチェック対象は、WEBサイト内のインデックスされているすべてのページです。そのため、WEBサイト内のページを一括で確認したいときに利用されます。

ただし、そもそもWEBサイトをGoogle Search Consoleに登録していないとモバイルユーザービリティを利用できません。未登録の場合は、まずはGoogle Search Consoleに登録してください。

モバイルユーザービリティの使い方

Google Search ConsoleにWEBサイトを登録していて、なおかつGoogle検索エンジンにインデックスされているページがある場合は、モバイルユーザービリティを利用するうえでの特別な作業は不要です。

まず、Google Search Consoleにアクセスしてログインします。

Google Search Consoleのメニューからモバイルユーザービリティを選択してクリックします。

すると、インデックスされているページ数とモバイル対応済みのページ数を確認できます。

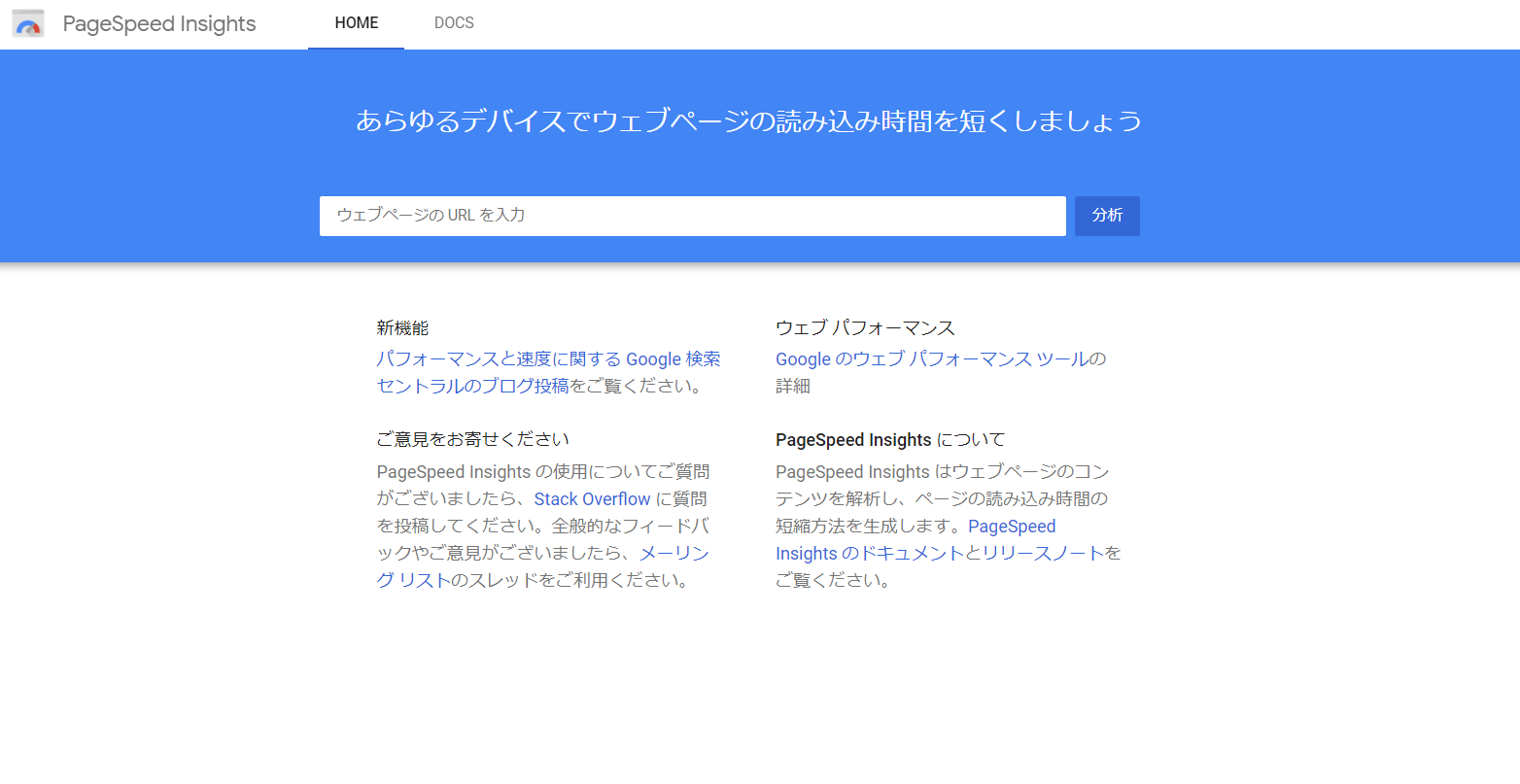

PageSpeed Insightsを利用する

PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)とは、WEBサイトの表示速度を分析するツールのことで、Google社が提供するサービスです。基本的には、ページ表示速度やパフォーマンスをチェックするツールなのですが、モバイル対応しているかも確認できます。また、Googleアカウントにログインせずとも利用できますので、モバイルフレンドリーテストよりも詳しい情報を確認したい場合の利用に適しています。

使い方はモバイルフレンドリーテストと同様で、URLを入力するだけで結果が表示されます。

WEBサイトのモバイルフレンドリー対策

スマートフォンからのアクセスが急増する中、WEBサイトをモバイル対応させることはユーザー体験とSEOの両面で重要です。具体的な施策としては、レスポンシブデザインやフォントサイズ調整、画像の最適化、表示速度の改善などが挙げられます。

これらの対策を施すことで、ユーザーは快適にWEBサイトを利用でき、結果として離脱率の減少やコンバージョン率向上につながります。そこで、具体的方法について分かりやすく解説します。

レスポンシブデザイン

WEBサイトをモバイル対応させるうえでもっとも基本的な施策は「レスポンシブデザイン」です。レスポンシブデザインとは、ユーザーが利用する端末の画面サイズに応じて、WEBサイトの表示を自動的に調整する仕組みのことです。

これにより、デスクトップ向けのコンテンツも、モバイル端末に合わせてテキスト・画像・メニューなどの見た目を最適化できます。例えば、デスクトップでは複数カラムで表示していたレイアウトが、スマートフォンでは1列表示に変わったり、優先度の低い画像が非表示になったりするなどの対応が可能です。

このようにWEBサイトを動的に変化させることによって、ユーザーはどのデバイスからアクセスしても、快適に情報を閲覧でき、スムーズに操作できます。

参考ページ:レスポンシブデザインとは? CSSとHTMLの作り方やブレイクポイントの目安も

フォントサイズや行間

適切なフォントサイズや行間の設定も基本的対策です。モバイル端末は画面のスペースが限られているため、ユーザーが拡大・縮小の操作をせずに快適に文章を読めるよう、見やすいフォントサイズを設定してください。

また、モバイルでは指先で操作するため、リンクやボタンといったクリック可能な要素には十分な行間を設けることが大切です。スペースを十分に確保しておくことで、誤タップを防ぎ、スムーズに操作できます。

読み込み速度

ページ読み込み速度を高速にすることも、重要な対策です。スマートフォンユーザーは、モバイルサイトがすぐに表示されることを期待しています。もし読み込みに時間がかかれば、ユーザーはすぐ離脱してしまうため、コンバージョン率の低下に直結します。

具体的な方法としては、無駄なプラグインの削除やサーバースペックの見直しなどが有効です。読み込みの速いWEBサイトはエンゲージメントが高まり、検索エンジンからも優れたユーザー体験を提供していると評価されます。

ポップアップを使わない

ポップアップを避けることも重要です。ポップアップはユーザーエクスペリエンスを著しく妨げる可能性があるためです。モバイル端末は画面のスペースが限られているため、予期せぬポップアップが表示されるとコンテンツの閲覧や操作がしづらくなり、ユーザーが不満を感じやすくなります。

そのため、WEB担当者は売上やそのページでの目的を損なわない範囲で、ポップアップを控えることを検討してください。もし特別なプロモーションなど、どうしてもポップアップが必要な場合は、モバイルユーザーが簡単に閉じたり、スキップできるよう設計することが求められます。

画像を最適化

手軽にできるモバイル対応の1つは、画像の最適化です。画像が最適化されれば、ユーザーはページを高速で読み込め、操作性も格段に上がります。画像最適化には、JPEGをWebPファイルに変換するなどの軽量化や、表示サイズを適切に調整することなどが挙げられます。

画像最適化は、AdobePhotoshopやCanvaなどの画像編集ツールを利用すれば、すぐに実現可能なため、WEB担当者はできる限り早い段階で、この施策に取り組んでください。

参考ページ:次世代画像フォーマットWebPとは?WebPの作り方と使い方を解説

メールのモバイルフレンドリー対策

スマートフォンでメールを確認するユーザーが圧倒的に増えている今、メールをモバイル対応させることも開封率やクリック率を高めるうえで重要です。

件名やCTAボタンの工夫、余白の確保、画像に代替テキストを入れるなどの対策をとり、読みやすさと操作性を向上させてください。ここでは、すぐに実践できる具体的な方法を解説します。

件名を短くする

メールをモバイル対応させるうえで、もっとも簡単にできることの1つは件名を短くすることです。モバイル端末の画面はデスクトップに比べて表示スペースが限られているため、件名が長すぎると途中で切れてしまい、メッセージが正しく伝わらない可能性があります。

実際、デスクトップの受信トレイでは約30~40文字程度が表示されるのに対し、モバイルでは20〜30文字程度しか表示されないといわれています。そのため、ユーザーの関心を引き、開封してもらうためには、件名をできる限り短くする必要があります。件名を簡潔にすることで、ユーザーは移動中でも一目で内容を把握でき、開封率を高めることができます。

CTAを1つに絞る

モバイル対応させるうえで効果的なのは、コールトゥアクション(CTA)を1つに絞ることです。モバイル端末は画面の表示領域が限られているため、CTAが複数あるとユーザーが迷ってしまい、メール全体が複雑に見えてしまう恐れがあるためです。

そのため、できるだけシンプルで明確なメッセージにし、ユーザーが何をすれば良いか明確に伝わるようにしてください。具体的には、CTAをメールの上部あるいは下部に配置し、目立つ大きなボタンとして表示するのが効果的です。

さらに、ボタンの周囲に十分な余白を設けることで、ユーザーが指で簡単にタップできます。こうした細かな工夫は、結果としてクリック率やコンバージョン率の向上につながります。

参考ページ:CTA(Call To Action)の作成と活用におけるポイントを解説

画像にaltテキストを含める

メールで画像を使用する場合、altテキスト(代替テキスト)を設定することが重要です。メールの環境によっては、画像がデフォルトで表示されないこともあるからです。特にモバイル端末では、データ通信量を節約するために画像の自動読み込みを意図的に無効にしているケースも少なくありません。

このように画像が表示されない状況でも、適切なaltテキストを設定しておけば、メールのメッセージを正しくユーザーに伝えることができます。altテキストを設定後は、必ずメールをプレビューして、正しく機能しているか確認してください。

参考ページ:alt属性とは?SEOの効果を最大化する記述方法

モバイル対策後のテスト

WEBサイトやメールをモバイル対応したあとは、必ずテストして確認をとってください。実際の利用環境では、端末やブラウザの違いによって表示や操作性に思わぬ不具合が出ることがあるためです。

複数デバイスで表示確認し、分析ツールを使ったパフォーマンス検証をおこなうことで、さまざまなユーザー環境に適用させることができます。ここでは、モバイル対策後のテスト方法を解説します。

複数端末で確認

モバイル対応をおこなったあとは、さまざまな環境で表示が適切にされているかを確認するために、複数端末で徹底的にチェックしてください。

まずは、自社のスマートフォンやタブレットで実際にアクセスし、表示の崩れがないか、機能がスムーズに動作するか、テキストの読みやすさやボタン・リンクの操作性などを確認します。特にメールの場合、一部のメールソフトやデバイスでは画像が初期設定で表示されないことも多いです。

また、余裕があれば、スタッフや実際の顧客に利用してもらい、直接フィードバックを集めることも有効です。WEB担当者だけでは見落としがちな改善点を、多様な視点から把握できるためです。多角的なテストを通じて、モバイルフレンドリーの完成度を高めることができます。

分析ツールの活用

分析ツールを活用することも有効です。分析ツールがあれば、どこにパフォーマンス上の問題があるのかといった詳細なデータや診断結果を提供してくれるからです。

例えば、Googleが無料で提供するChrome拡張機能「Lighthouse」を利用すれば、WEBサイトのパフォーマンス・アクセシビリティ・SEOなどについて詳細な診断がおこなえます。Lighthouseがあれば、PageSpeed Insightsにもすぐにアクセスできるため、日々の業務の中で手軽にパフォーマンスを確認できます。

参考ページ:Lighthouse の概要

モバイルフレンドリーのよくある質問

ここでは、WEB担当者から寄せられるモバイルフレンドリーについてのよくある質問を取り上げ解説します。特にSEO対策を始めたばかりの時期に、疑問になりやすいて点を取りあげているので参考にしてください。

Q.モバイル対応は必須ですか?

Answer)原則的に必須です。

2023年現在では、モバイル端末によるインターネットの利用者が非常に増えています。そのため、モバイル端末からアクセスされることを前提として、WEBサイトを作ることが求められます。ただし、WEBサイトに誘致するターゲットをパソコンユーザーに限定して、かつGoogle検索エンジンからのアクセス流入を必要としないといった特殊なケースでは話が変わってきます。

Q.モバイルフレンドリーとモバイルファーストインデックスの違いは?

Answer)それぞれの意味合いが違います。

モバイルフレンドリーとは、Google検索エンジンが順位を決定付けるアルゴリズムの一環を指します。一方、モバイルファーストインデックスとは、優先的にクロールしてインデックスするという方針のことです。

Q.モバイルフレンドリーアップデートとは何ですか?

Answer)モバイルフレンドリーの概念を取り入れるために、Google検索エンジンのアルゴリズムをアップデートしたことを指します。

Q.モバイルフレンドリーに対応させるための優先順位は?

Answer)まず最初に進めなければいけないのは、WEbサイトのレイアウト(レスポンシブ対応)です。

ここが整っていないと、他の改善をしてもユーザー体験が台無しになるためです。次に、ページ表示速度の改善に取り組んでください。モバイル回線は通信環境が不安定なため、表示速度が遅いと致命的です。画像の軽量化、キャッシュ活用、不要なスクリプト削除などおこなってください。実際、3秒以上待たされると、多くのユーザーは離脱します。

Q.画像の最適化はどうすれば良いでしょうか?

Answer)最初に進めたいのは、PhotoshopやCanvaなどを使って画像のサイズを最適化することです。

無駄に大きければ、それだけ標示速度に遅延が生じやすいためるです。また、さらに余裕ができれば、画像のファイルを変更してください。WebPファイルなら、従来のJPEG/PNGより30~80%程度は軽量化できます。

Q.モバイル端末で画面を確認する方法は?

Answer)基本的には自社のスマートフォンやタブレットを直接開いて確認してください。

動作などは、実際の端末を使わないと確かめることができないためです。また、Bliskなどのブラウザを使えば、さまざまなスマートフォンやタブレットでどう表示されるかを確認できます。

Q.PC用サイトと別にモバイル専用サイトを作る必要はありますか?

Answer)現在はレスポンシブデザインが主流で、1つのURLでデバイスに応じた表示を切り替える方法が推奨されています。

管理コストやSEOの観点からもレスポンシブが望ましいです。

まとめ

モバイルフレンドリーは、現代のWEBマーケティングにおいてもはや必須条件といえます。レスポンシブデザインやフォント調整、画像最適化などの基本施策から、メールの短い件名やシンプルなCTAといった細やかな工夫まで、すべてがビジネスの成果に直結します。さらに、さまざまな端末を用いたテストや分析ツールを活用し、継続的に改善を重ねることで、どのデバイスからでも快適に利用できる信頼性の高いWEBサイトを実現できます。早速、今回の記事を参考に、モバイルフレンドリー対応を進めてください。

モバイルフレンドリーは、現代のWEBマーケティングにおいてもはや必須条件といえます。レスポンシブデザインやフォント調整、画像最適化などの基本施策から、メールの短い件名やシンプルなCTAといった細やかな工夫まで、すべてがビジネスの成果に直結します。さらに、さまざまな端末を用いたテストや分析ツールを活用し、継続的に改善を重ねることで、どのデバイスからでも快適に利用できる信頼性の高いWEBサイトを実現できます。早速、今回の記事を参考に、モバイルフレンドリー対応を進めてください。