Google SEOとは? Google SEOで検索順位1位を獲得するための10の実践

Google SEO(Google 検索エンジン最適化)とは、ウェブサイトやコンテンツが Google の検索エンジンでより高い順位に表示されるように最適化するプロセスです。

Google SEO(Google 検索エンジン最適化)とは、ウェブサイトやコンテンツが Google の検索エンジンでより高い順位に表示されるように最適化するプロセスです。

Google は世界で最も利用される検索エンジンであるため、多くのウェブマスターやマーケターは Google SEO に特に焦点を当てています。

Google SEO に取り組むことで、ウェブサイトのトラフィックや認知度向上を図ることが期待できます。今回は、Google SEOで検索順位1位を獲得するためのSEOの10の実践について解説します。

Google SEO に取り組むことで、ウェブサイトのトラフィックや認知度向上を図ることが期待できます。今回は、Google SEOで検索順位1位を獲得するためのSEOの10の実践について解説します。

Google SEOとは

Google SEOとはSEO(Search Engine Optimization、検索エンジン最適化)のことを指します。SEOとは検索エンジンからサイトに訪れる人を増やし、WEBサイトの情報発信力や集客をより良いものにする施策のことです。

また、検索エンジンはたくさんあるにも関わらず、Google SEOといってGoogleを強調しているようなものになっている理由は、国内のGoogleのシェア率の高さによります。

サイトを閲覧するユーザーは、検索エンジンとしてGoogleを使用することが非常に多いため、Googleでホームページを上位表示させなくてはなりません。そこで、ユーザーを集客するためにSEO対策が必要になってくるのです。

Google SEOの評価基準

Google SEOはユーザーファーストを基準に評価をおこないます。

ユーザーファースト

Googleの評価基準で最大のポイントは常にユーザーファーストであることです。検索エンジンを利用するユーザーは疑問をもち、それを解決しようと検索しています。

ユーザーが検索した内容に対して、的確に回答を検索結果として示すことをGoogleは重要視しています。そのため、どれだけユーザーを満足させることができるサイトであるかが大切なポイントとなります。具体的には以下のとおりです。

- E-E-E-A-T(4つの評価基準)

- Googleが掲げる10の事実

- MFI(モバイルファーストインデックス)

E-E-A-T(4つの評価基準)

E-E-A-TとはExperience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとった言葉です。コンテンツに対する3つの評価基準があります。

Experience(経験)は、執筆者がその記事のテーマについて十分な実体験を伴っているかどうかの評価です。経験からいえることを適切に記述していると高評価につながります。

Expertise(専門性)では、専門性の高いサイトであることが求められます。1つのキーワードを選定し、そのキーワードについて専門性の高い内容のサイトをつくる必要があります。

Authoritativeness(権威性)では、権威性の高いサイトであることが求められます。政府広報であったり、医者本人が運営するサイトであったり、有名であることで社会に認められていることが重要です。

Trustworthiness(信頼性)では、サイトの内容が信頼できるものであることが求められます。WEB運営者や著作者などを充実させ、確実に信頼できる内容のサイトにしていくことが重要です。

Googleが掲げる10の事実

Googleが掲げる10の事実 とは、Googleが会社の理念として掲げている10カ条のことをいいます。Googleはこの事実を次のような文章ではじめています。

「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」

このことからもユーザーファーストがうかがえます。Googleが考える客観的な事実とされており、サイトのSEOをおこなう際の考え方として抑えておかなくてはいけないポイントとなります。

MFI(モバイルファーストインデックス)

MFI(モバイルファーストインデックス)とは、モバイル向けにつくられたページのコンテンツによって検索順位を決定することで、2018年3月から開始されています。スマートフォンの利用増加に伴って、PCページのコンテンツで順位を決定していたという従来の方針から変更されました。

モバイルファーストインデックスでは、スマートフォンでWEBサイトが表示されたときのわかりやすさや検索速度などが総合的に判断されます。

Google SEOを成功させる10の実践

Google SEO を成功させるためには、以下の10個の要素に注目することが重要です。

- キーワードリサーチ

- オンページ最適化

- コンテンツの質

- モバイルフレンドリー

- ページ速度

- オフページ最適化

- 技術的SEO(テクニカルSEO)

- Googleガイドラインの遵守

- 競合分析と継続的な改善

- 目標設定とパフォーマンス測定

キーワードリサーチ

ユーザーが検索する際に使用するキーワードを調査し、ウェブサイトのコンテンツに適切に取り入れることが重要です。これにより、検索エンジンがウェブサイトの内容を理解し、関連性の高い検索結果に表示することが可能になります。

ユーザーが検索する際に使用するキーワードを調査し、ウェブサイトのコンテンツに適切に取り入れることが重要です。これにより、検索エンジンがウェブサイトの内容を理解し、関連性の高い検索結果に表示することが可能になります。

まず、効果的なキーワードリサーチを行い、ユーザーが実際に検索しているキーワードやフレーズを特定します。

競合他社のキーワード戦略を分析し、独自のニッチを見つけることも重要です。適切なキーワードを見つけたら、それらをページタイトル、見出し、本文、メタディスクリプションなどに適切に使用します。

効果的なキーワードリサーチは、Google SEOで検索順位1位を獲得するための重要なステップです。

適切なキーワードを見つけて最適化することで、検索エンジンにより適切な検索結果として表示され、ウェブサイトへのトラフィックが増加します。

次に、効果的なキーワードリサーチの方法について詳しく解説します。

キーワードリサーチの目的を明確化

キーワードリサーチを始める前に、目的を明確にすることが重要です。目的は、新しい製品やサービスのプロモーション、既存コンテンツの最適化、新しい市場の開拓など、さまざまな形で存在します。

顧客のニーズを理解する

効果的なキーワードリサーチには、顧客のニーズを理解することが不可欠です。顧客がどのような問題や課題を抱えているのか、どのような情報を求めているのかを把握することで、適切なキーワードを見つけることができます。

ブレインストーミング

キーワードのアイデアを出すために、ブレインストーミングを行います。自分自身やチームメンバーと一緒に、関連するキーワードやフレーズをリストアップします。この時点では、アイデアの質よりも量を重視します。

キーワードリサーチツールの活用

キーワードリサーチツール( Googleキーワードプランナー, SEMrush, Ahrefsなど)を活用し、アイデアに基づいてキーワードを調べます。これらのツールは、キーワードの検索ボリューム、競合度、関連キーワードなどの情報を提供してくれます。

ロングテールキーワードの活用

ロングテールキーワードは、短い一般的なキーワードよりも検索ボリュームは低いものの、競合が少なく、具体的なニーズに対応するため、高いコンバージョン率を持ちます。ロングテールキーワードを見つけ、戦略に組み込むことが重要です。

オンページ最適化

オンページ最適化(オンページSEO)とは、ウェブページ自体に関連する要素を最適化することで、検索エンジンがページを適切に評価し、検索順位を向上させる手法です。

タイトルタグ、メタディスクリプション、ヘッダータグ、URL構造、画像の最適化(alt属性)、内部リンクなどを適切に設定します。また、キーワードの過剰な使用を避け、自然な文章を心掛けます。

Google SEOで検索順位1位を獲得するためには、効果的なオンページSEOの最適化が不可欠です。

次に、オンページSEOの最適化について詳しく解説します。

タイトルタグの最適化

タイトルタグは、検索エンジンとユーザーにページの内容を伝える重要な要素です。タイトルタグには、主要キーワードを含め、35文字以内で分かりやすく記述しましょう。

関連記事:SEOに効果的なタイトルの文字数とは?

メタディスクリプションの最適化

メタディスクリプションは、検索結果ページに表示されるページの説明文です。キーワードを適切に含め、ユーザーにクリックさせるインセンティブを与えるような説明文を125文字前後で記述します。

関連記事:メタディスクリプションとは?

URL構造の最適化

URLは、短くわかりやすく構造化されたものが望ましいです。また、URLには主要キーワードを含めることで、検索エンジンがページの内容を理解しやすくなります。

関連記事:SEOに有効なURLとは?

ヘッダータグの使用

h1、h2、h3などのヘッダータグを使用して、コンテンツの構造を明確にし、検索エンジンがページの内容を適切に解析できるようにします。また、ヘッダータグには関連キーワードを含めることが推奨されます。

関連記事:h2タグの目的とメリットとは?

キーワードの適切な配置

コンテンツ内でキーワードを自然に配置し、検索エンジンがページの内容を理解しやすくします。ただし、キーワードの過剰な使用は避け、適切な密度でキーワードを配置しましょう。

関連記事:SEOとキーワード数の関係性は?

画像の最適化

画像は、ファイル名やaltタグにキーワードを含めることで、検索エンジンに画像の内容を伝えることができます。また、画像のファイルサイズを最適化することで、ページの読み込み速度を向上させることができ、ユーザーエクスペリエンスとSEOパフォーマンスが向上します。

関連記事:画像最適化

内部リンクの最適化

内部リンクは、ウェブサイト内のページ間のつながりを強化し、ユーザーが情報を探しやすくする効果があります。また、検索エンジンにとっても内部リンクは重要で、ウェブサイトの構造を理解しやすくする助けとなります。適切なアンカーテキストを使用し、関連するページ同士を内部リンクでつなげましょう。

関連記事:内部リンクとは?

外部リンクの適切な使用

外部リンクは、他のウェブサイトからの引用や参照情報を示す役割があります。信頼性の高い情報源へのリンクを設定することで、コンテンツの価値が高まり、検索エンジンに評価されやすくなります。

関連記事:外部リンクとは?

ページの読み込み速度の向上

ページの読み込み速度は、ユーザーエクスペリエンスに大きく影響し、検索順位にも関係しています。画像の圧縮やキャッシュの活用、不要なスクリプトの削除などを行い、ページの読み込み速度を最適化しましょう。

関連記事:ページ表示速度の計測と改善方法

モバイルフレンドリーなデザイン

モバイルデバイスでの利用が増えているため、モバイルフレンドリーなデザインは検索エンジンに評価される重要な要素です。レスポンシブデザインを採用し、スマートフォンやタブレットでの閲覧に適したウェブサイトを作成しましょう。

関連記事:モバイルフレンドリーとは?

これらのオンページSEOの最適化を実践することで、Google SEOで検索順位を1位獲得するための基盤を築くことができます。継続的に最適化を行い、ユーザーにとって価値あるウェブサイトを提供し続けることが、長期的な成功につながります。

コンテンツの質

Googleは、ユーザーに価値を提供する高品質なコンテンツを評価します。そのため、独自性のある、情報が豊富で魅力的なコンテンツを作成し、ユーザーに役立つ情報を提供することが重要です。

また、定期的に新しいコンテンツを追加し、古いコンテンツを更新することで、検索エンジンにウェブサイトが活発であることを示します。

高品質なコンテンツは、Google SEOで検索順位を1位に獲得するために欠かせない要素です。ユーザーに価値ある情報を提供し、検索エンジンが評価するようなコンテンツを作成・更新することで、ウェブサイトのトラフィックと検索順位が向上します。

次に高品質なコンテンツの作成と更新について詳しく解説します。

ターゲットオーディエンスを明確にする

コンテンツ作成の前に、ターゲットオーディエンスを明確にします。顧客のニーズや関心事を理解し、それに合わせたコンテンツを作成することが重要です。

キーワードを適切に使用する

リサーチしたキーワードを適切にコンテンツ内に組み込みます。ただし、キーワードの過剰な使用はスパムとみなされることがあるため、自然な文章の中に適切な回数だけキーワードを使用することが望ましいです。

コンテンツの構成を工夫する

コンテンツを構成する際には、見出しや段落、リスト、画像、動画などを使って、情報をわかりやすく整理します。また、読み手が興味を持ちやすいように、序盤にポイントや結論を提示することも効果的です。

独自性と価値のある情報を提供する

競合と差別化された独自性と価値のある情報を提供することで、ユーザーにとって魅力的なコンテンツとなります。専門的な知識や最新の情報、独自の視点や経験を活用して、他にはないコンテンツを作成しましょう。

可読性を高める

文章が読みやすく、理解しやすいことも高品質なコンテンツの特徴です。短い文章や活発な語彙を使用し、専門用語や難しい表現は避けるようにします。また、文法やスペルのミスも注意深くチェックしましょう。

定期的なコンテンツの更新

検索エンジンは、新鮮で最新の情報を好むため、コンテンツを定期的に更新することが重要です。既存のコンテンツに新しい情報や視点を追加し、古くなった情報を削除または修正しましょう。

ユーザーのフィードバックを活用する

ユーザーのフィードバックやコメントを参考にして、コンテンツの改善点を見つけ出しましょう。ユーザーのニーズに応えるようなコンテンツを作成することで、より高品質なコンテンツに仕上げることができます。

内部リンクと外部リンクの最適化

コンテンツ内で関連するページや外部の信頼性の高い情報源へのリンクを適切に設定することで、コンテンツの価値を高めることができます。また、内部リンクはウェブサイト内のページ間のつながりを強化し、ユーザーが情報を探しやすくなります。

コンテンツの分析と改善

Google Analyticsや各種SEOツールを活用して、コンテンツのパフォーマンスを測定しましょう。コンテンツがどの程度ユーザーに受け入れられているか、どの部分が改善が必要かを分析し、継続的に最適化を行います。

コンテンツのプロモーション

高品質なコンテンツを作成しただけでは十分ではありません。SNSやメールマーケティング、フォーラムなどを活用して、コンテンツを適切なターゲットオーディエンスに届けることも重要です。

これらの方法を実践することで、高品質なコンテンツの作成と更新を行い、Google SEOで検索順位を1位獲得するための強固な基盤を築くことができます。ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供し続けることが、長期的な成功につながります。

モバイルフレンドリー

多くのユーザーがスマートフォンでインターネットを利用するため、モバイルフレンドリーなウェブサイトが不可欠です。

Google はモバイルフレンドリーなウェブサイトを高く評価し、検索順位に影響を与えます。

レスポンシブデザインを採用し、スマートフォンでの閲覧が快適であることを確認します。

また、Googleのモバイルフレンドリーテストツールを使用して、ウェブサイトのモバイル対応を評価し、必要に応じて改善します。

関連記事:モバイルSEOとは?

次に、モバイルフレンドリーなウェブサイトの構築方法について詳しく説明します。

レスポンシブデザインの採用

レスポンシブデザインは、デバイスの画面サイズに応じて自動的にレイアウトが調整されるデザイン手法です。これにより、どのデバイスでも適切な表示がされるため、ユーザーエクスペリエンスが向上します。

関連記事:レスポンシブデザイン(レスポンシブWEBデザイン)とは?

タッチ操作に適したナビゲーション

スマートフォンやタブレットでは、マウス操作ではなくタッチ操作が主な入力方法です。大きなボタンや余白を設けることで、タッチ操作が容易になるようなナビゲーションを設計しましょう。

テキストのサイズとフォントの最適化

モバイルデバイスでは、読みやすいテキストサイズとフォントが重要です。小さすぎる文字や見づらいフォントは避け、ユーザーがストレスなく閲覧できるように配慮しましょう。

画像と動画の最適化

画像や動画は、モバイルデバイスでも適切に表示されるように最適化が必要です。ファイルサイズの圧縮や適切なフォーマットの選択、レスポンシブ対応の設定を行いましょう。

ページの読み込み速度の向上

モバイルデバイスでは、特にページの読み込み速度が重要です。不要なスクリプトやプラグインを削除し、キャッシュやCDNを利用するなどして、読み込み速度を向上させましょう。

モバイルフレンドリーな広告の表示

広告もモバイルデバイスに適したものにする必要があります。邪魔にならないサイズや位置で表示される広告を選択し、ユーザーエクスペリエンスを損なわないように配慮しましょう。

ソーシャルメディアの統合

モバイルユーザーはソーシャルメディアを頻繁に利用しています。ウェブサイトにソーシャルメディアのシェアボタンやプロフィールへのリンクを設置し、ユーザーが簡単に共有できるようにしましょう。

関連記事:ソーシャルメディアとは?

モバイルデバイスでのフォームの最適化

モバイルデバイスでのフォーム入力は、デスクトップ環境と比べて難しい場合があります。短いフォームを設計し、入力フィールドの数を減らすことで、モバイルユーザーがフォームを簡単に入力できるようにしましょう。

関連記事:EFOとは?

アクセシビリティの向上

モバイルデバイスでの閲覧においても、色覚障害者や視力の低いユーザーなどに配慮したデザインが求められます。適切なコントラストやフォントサイズを設定し、アクセシビリティを向上させましょう。

関連記事:ユーザビリティとは?意味やアクセシビリティとの違いなど解説

Google Search Consoleのモバイルフレンドリーテストを活用

Google Search Consoleは、ウェブサイトがモバイルフレンドリーかどうかを確認するためのツールが提供されています。このテストを利用して、ウェブサイトのモバイルフレンドリー性を検証し、問題点を改善しましょう。

モバイルフレンドリーなウェブサイト構築は、Google SEOで検索順位を1位獲得するための重要な要素です。これらの実践を通じて、モバイルユーザーに適したウェブサイトを提供し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることが、検索順位向上に繋がります。

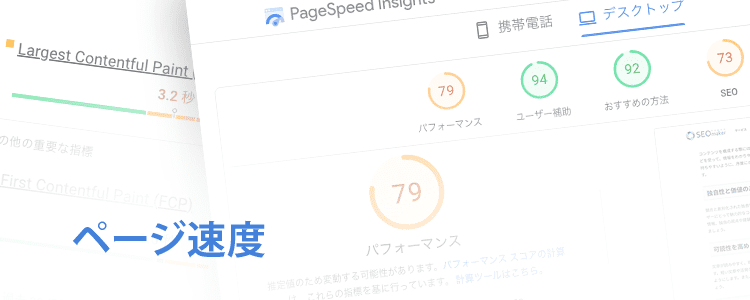

ページ速度

ページ速度はユーザーエクスペリエンスに大きく影響し、Google のランキング要因の一つです。

ウェブサイトのページ速度を向上させることで、ユーザーの滞在時間や離脱率の改善につながります。画像の圧縮、キャッシュの活用、不要なスクリプトやプラグインの削除などを行い、ページ速度を向上させます。

GoogleのPageSpeed Insightsツールを使用して、ページ速度を評価し、改善点を特定します。

関連記事:PageSpeed Insightsを使ったページ表示速度の計測と改善方法を解説

ページ速度を最適化する方法について解説します。

画像の最適化

大きな画像ファイルは、ページ速度に悪影響を与えることがあります。画像の圧縮や適切なファイル形式の選択、遅延読み込み(Lazy Loading)の実装などで、画像の最適化を行いましょう。

不要なスクリプトやプラグインの削除

ウェブサイトに多くのスクリプトやプラグインが存在すると、ページ速度が低下する可能性があります。不要なものは削除し、必要なものだけを使用するようにしましょう。

CSSとJavaScriptの最適化

CSSとJavaScriptファイルの最適化も、ページ速度向上に効果的です。不要なスタイルやスクリプトを削除し、ファイルを圧縮・結合することで、読み込み速度を向上させることができます。

キャッシュの活用

キャッシュを利用することで、訪問者が再訪問時にページが速く表示されるようになります。ブラウザキャッシュを活用し、ページ速度を向上させましょう。

CDN(Content Delivery Network)の導入

CDNは、ウェブサイトのコンテンツを効率的に配信するためのネットワークです。CDNを利用することで、ページの読み込み速度が向上し、ユーザーエクスペリエンスが向上します。

サーバーの最適化

サーバーの選択や設定も、ページ速度に影響を与えます。信頼性の高いホスティングサービスを選択し、サーバーの最適化を行いましょう。

モバイルデバイスへの最適化

モバイルデバイスでの閲覧が増えているため、スマートフォンやタブレットでのページ速度も重要です。モバイルデバイスに対応したデザインやコンテンツ、AMP(Accelerated Mobile Pages)の導入など、モバイル向けの最適化を行いましょう。

関連記事:AMPとは?

サードパーティスクリプトの最適化

サードパーティスクリプト(広告、アナリティクスツールなど)も、ページ速度に影響を与えることがあります。スクリプトの数を最小限にし、非同期で読み込むように設定することで、速度の低下を防ぐことができます。

HTTP/2の導入

HTTP/2は、ウェブサイトの通信プロトコルを改善し、ページ速度を向上させる技術です。ウェブサイトがまだHTTP/1.1を使用している場合、HTTP/2への移行を検討しましょう。

ページ速度の測定と改善

Google PageSpeed InsightsやGTmetrixなどのツールを利用して、ウェブサイトのページ速度を測定しましょう。これらのツールは、改善点を指摘してくれるため、最適化の方針が見えやすくなります。

ページ速度の最適化は、ユーザーエクスペリエンスの向上とSEOの両面で効果があります。これらの方法を実践して、Google SEOで検索順位を1位獲得するための土台を築きましょう。

オフページSEO

オフページ最適化(オフページSEO)とは、ウェブサイトの外部要素を最適化することです。これには、バックリンクの獲得、ソーシャルメディアでの言及やシェア、オンライン上でのブランドの評判などが含まれます。

バックリンクは、他のウェブサイトから自分のウェブサイトへのリンクで、Google において信頼性や権威性を示す重要な指標です。

ウェブサイトの信頼性と権威性を高めるため、オフページSEOに取り組む必要があります。

高品質なバックリンクを獲得するために、リンクアウトリーチやゲストブログ投稿などの方法を用いて他のウェブサイトとの関係を築きます。

また、ソーシャルメディアでの言及やシェアを増やすことで、ブランドのオンライン評判を向上させます。

次に、オフページSEO強化戦略について解説します。

高品質なバックリンクの獲得

バックリンクは、他のウェブサイトから自分のウェブサイトへのリンクです。高品質なバックリンクは、検索エンジンに自分のウェブサイトが価値あるものであることを示す重要な指標です。ゲストポストや業界のインフルエンサーとのコラボレーションなどを通じて、バックリンクを増やしましょう。

リンクビルディング戦略の策定

効果的なリンクビルディング戦略は、オフページSEOを強化するために不可欠です。競合分析やリンク可能なコンテンツの作成、アウトリーチ活動を計画的に行いましょう。

ソーシャルメディアでの露出を高める

ソーシャルメディアは、ウェブサイトへのトラフィックを増やし、オンライン上の評判を向上させる効果があります。積極的にソーシャルメディアでコンテンツを共有し、フォロワーとのエンゲージメントを図りましょう。

ブランドアウェアネスの向上

強力なブランドは、オンラインでの評判や検索エンジンによる評価にも好影響を与えます。ブランドストーリーや価値提案を明確に伝えることで、ブランドアウェアネスを向上させましょう。

オンラインレビューの活用

オンラインレビューは、消費者にとって信頼できる情報源であり、検索エンジンにも評価されます。顧客にレビューの投稿を促し、ポジティブな評価を増やすことで、オフページSEOの強化につながります。

ローカルSEOの対策

ローカル検索は、特定の地域や地域コミュニティに関連する検索結果に影響を与えます。ローカルSEOを最適化することで、地域の潜在顧客に対する露出が高まり、オフページSEOの強化につながります。Googleマイビジネスの登録やローカルディレクトリへの掲載、地域密着型のコンテンツ作成に取り組みましょう。

コンテンツマーケティング戦略の策定

コンテンツマーケティングは、高品質なコンテンツを作成し、ターゲットオーディエンスに届けることを目的とします。効果的なコンテンツマーケティング戦略を策定し、ウェブサイトへのリンクやソーシャルシグナルを増やすことで、オフページSEOを強化しましょう。

インフルエンサーマーケティングの活用

インフルエンサーマーケティングは、業界のインフルエンサーと提携し、彼らの影響力を利用してブランドやコンテンツの露出を高める手法です。インフルエンサーとのコラボレーションにより、自社のオンライン評判が向上し、オフページSEOの強化につながります。

PR活動を通じたメディア露出の拡大

メディアへの露出は、オンラインでの評判や検索エンジンによる評価にも好影響を与えます。プレスリリースの配信やメディアイベントの開催など、PR活動を通じてメディア露出を拡大しましょう。

競合分析とベンチマーキング

競合企業のオフページSEO戦略を分析し、自社の取り組みと比較することで、改善点や新たなアイデアが見つかります。競合分析やベンチマーキングを定期的に行い、オフページSEOの強化に役立てましょう。

これらのオフページSEO強化戦略を実践することで、Google SEOで検索順位を1位獲得するための基盤を強化しましょう。検索エンジンによる評価の向上は、ウェブサイトのトラフィック増加やビジネス成長につながります。オフページSEOの成功は、慎重な計画と継続的な取り組みが必要です。

これらの戦略を実践することで、検索エンジンによる評価が向上し、検索順位の向上につながります。

技術的SEO(テクニカルSEO)

技術的SEOとは、ウェブサイトの構造やコードに関する最適化です。テクニカルSEOともいいます。

技術的SEOは、検索エンジンがウェブサイトを効率的にクロールし、インデックス化することを目的としています。ウェブサイトのクローリングやインデックス化を効率的に行うため、技術的SEOを最適化します。

XMLサイトマップの作成、robots.txtの設定、リダイレクトの最適化、構造化データの導入、サイトのクローリングやインデックス化の最適化などを行います。

これにより、検索エンジンがウェブサイトを効率的にクロールし、インデックス化できるようになります。

次に、技術的SEOの最適化方法について解説します。

クローラビリティとインデクサビリティの向上

検索エンジンがウェブサイトを効率的にクロールし、インデックスできるようにすることが重要です。robots.txtファイルやXMLサイトマップを適切に設定し、クローラビリティとインデクサビリティを向上させましょう。

関連記事:クローラビリティとは?

ページの構造化データの実装

構造化データは、ウェブページの情報を検索エンジンに正確に伝えるためのマークアップです。構造化データを実装することで、検索結果におけるウェブサイトの表示が向上し、検索順位にも好影響を与えます。

関連記事:構造化データとは?

リダイレクトと404エラーの管理

不要なリダイレクトや404エラーがあると、検索エンジンのクロール効率が低下します。適切なリダイレクトの設定や、404エラーが発生するページの修正を行いましょう。

HTTPSの導入

HTTPSは、ウェブサイトのセキュリティを向上させるためのプロトコルです。GoogleはHTTPSをランキング要因の一つとしていますので、SSL証明書を取得し、HTTPSを導入しましょう。

関連記事:HTTPS(SSL化)とは?

ダブルコンテンツの解消

重複したコンテンツは、検索エンジンによるペナルティの原因となることがあります。ダブルコンテンツを解消するために、適切なリダイレクトやcanonicalタグの使用を検討しましょう。

関連記事:重複コンテンツとは?

ウェブサイトのパフォーマンス監視

技術的SEOの最適化は、継続的に行うべきプロセスです。Google Search Consoleやその他のSEOツールを使用して、ウェブサイトのパフォーマンスを監視し、問題が発生した場合は迅速に対処しましょう。

これらの技術的SEO最適化戦略を実践することで、Google SEOで検索順位を1位獲得するための基盤を強化しましょう。検索エンジンによる評価の向上は、ウェブサイトのトラフィック増加やビジネス成長につながります。

競合分析と継続的な改善

競合ウェブサイトのSEO戦略を定期的に分析し、自身の戦略を見直し、改善します。検索順位が高い競合ウェブサイトから学ぶことで、より効果的なSEO戦略を構築できます。

また、Googleのアルゴリズムが頻繁に更新されるため、変化に対応し続けることが重要です。

競合分析と継続的な改善は、Google SEOで検索順位を1位獲得するための重要な戦略と実践です。

次に、競合分析の方法とSEOの継続的改善に焦点を当て、検索順位の向上につながる方法について解説します。

競合企業の特定

まず、競合企業を特定することが重要です。競合企業のウェブサイトやオンラインプレゼンスを調査し、彼らのSEO戦略を把握しましょう。

キーワードリサーチの競合分析

競合企業がターゲットにしているキーワードを調査し、自社のキーワードリサーチに役立てます。競合企業が見逃しているキーワードのチャンスや、より効果的なキーワード戦略を見つけることができます。

オンページSEOの比較

競合企業のオンページSEOを分析し、タイトルタグ、メタディスクリプション、ヘッダータグ、内部リンクなどの要素について比較します。これにより、自社のオンページSEOを最適化し、検索順位を向上させることができます。

バックリンクプロファイルの分析

競合企業のバックリンクプロファイルを調査し、自社のリンクビルディング戦略に役立てます。高品質なリンクソースや新たなリンク構築のアイデアを見つけることができます。

コンテンツ戦略の評価

競合企業のコンテンツ戦略を評価し、自社のコンテンツの質や量、更新頻度を改善することで、検索順位を向上させることができます。

ウェブサイトのユーザビリティとデザインの比較

競合企業のウェブサイトのユーザビリティやデザインを分析し、自社のウェブサイト改善に役立てます。ユーザーエクスペリエンスの向上は、検索順位の上昇にも寄与します。

モバイルフレンドリー性の比較

競合企業のモバイルフレンドリー性をチェックし、自社のモバイル対応を改善します。Googleはモバイルファーストインデックスを採用しているため、モバイル最適化が重要な要素です。

ソーシャルメディア戦略の評価

競合企業のソーシャルメディア戦略を評価し、自社のソーシャルメディア活動を向上させることで、オフページSEOを強化できます。

継続的なモニタリングと分析

競合企業の動向を継続的に監視し、新たな変化やトレンドに素早く対応できるようにしましょう。定期的な競合分析は、自社のSEO戦略の見直しや改善に役立ちます。

継続的な改善のためのアクションプラン

競合分析の結果をもとに、自社のSEO戦略を見直し、具体的なアクションプランを立てましょう。短期的な目標と長期的な目標を設定し、継続的な改善を目指します。

競合分析と継続的な改善は、Google SEOで検索順位を1位獲得するために欠かせない要素です。競合企業との比較を通じて、自社の弱点や改善点を見つけ、効果的なSEO戦略を練り上げましょう。継続的な努力と改善により、検索順位の向上やウェブサイトの成果が得られるでしょう。

Googleのガイドラインの遵守

Googleは、ウェブマスターやSEO専門家に対して、ウェブサイトを最適化する際に従うべきガイドラインを提供しています。

これらのガイドラインに従うことで、ペナルティのリスクを避け、検索順位を維持・向上させることができます。

次に、Googleガイドラインの基本事項と、それに沿ったSEO戦略と実践について解説します。

Googleガイドラインの基本理念

Googleのガイドラインは、ウェブマスターがユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供し、検索エンジンがそれらのコンテンツを正しくインデックスできるようにすることを目的としています。Googleは、ユーザーに対する価値を重視し、検索エンジンに対する最適化よりも、ユーザーエクスペリエンスを重要視することを求めています。

関連記事:Google検索セントラル|Google 検索の基本事項(旧ウェブマスター向けガイドライン)

ウェブマスター向けのGoogleガイドライン

Googleはウェブマスター向けに、技術的ガイドラインと品質ガイドラインを提供しています。技術的ガイドラインには、クローラーへのアクセスやリンク構造の最適化などが含まれ、品質ガイドラインでは、スパム行為や悪質なSEO手法を避けることが求められています。

ソーシャルメディア活動の適切な実践

Googleガイドラインでは、ソーシャルメディア活動が検索順位に影響する可能性を認めています。ソーシャルメディアでの適切な活動とシェアは、間接的に検索順位に影響を与えることがあります。ソーシャルメディアでのコンテンツのシェアや関係者とのエンゲージメントを通じて、オンラインプレゼンスを向上させましょう。

ペナルティ対策と回復方法

Googleガイドラインに違反した場合、ペナルティを受ける可能性があります。ペナルティに対処するには、違反の原因を特定し、それを解消する必要があります。ペナルティを回復するためには、Google Search Consoleを利用して問題の解決を報告しましょう。

継続的な改善と最新のトレンドへの対応

Googleガイドラインは定期的に更新され、検索アルゴリズムも変化します。そのため、最新のガイドラインやトレンドに対応し、継続的にウェブサイトを改善していくことが重要です。

Google Search ConsoleやGoogle Analyticsなどのツールを活用して、サイトのパフォーマンスをモニタリングし、必要に応じて最適化を行いましょう。また、SEO業界のニュースや専門家の意見にも耳を傾け、最新の情報を常に取り入れるよう努めましょう。

Googleガイドラインの遵守は非常に重要です。高品質なコンテンツの作成、オンページSEOや技術的SEOの最適化、バックリンク戦略、ユーザビリティの向上、ソーシャルメディア活動など、ガイドラインに従った取り組みを継続的に行うことで、検索順位の向上を目指しましょう。

また、Googleガイドラインの更新や検索アルゴリズムの変化に柔軟に対応し、常に最新のトレンドに合わせたSEO戦略を実践することが成功への鍵となります。

目標設定とパフォーマンス測定

Google SEOで検索順位を1位獲得するためには、明確な目標設定とパフォーマンスの測定が重要です。

効果的な目標設定の方法と、SEOパフォーマンスを測定するための指標とツールについて解説します。

SMARTな目標設定

効果的な目標設定には、SMART原則を用いることが有効です。

SMARTは、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Attainable)、現実的(Realistic)、時間制限がある(Time-bound)の頭文字を取ったものです。

この原則に沿った目標設定を行うことで、SEO戦略の成功率を向上させることができます。

SEO関連のKPIの設定

検索順位を向上させるためには、様々なSEO関連の指標(KPI)を設定し、それらを測定することが重要です。以下に一般的なSEO関連のKPIをいくつか紹介します。

- 検索順位

- オーガニックトラフィック

- クリック率(CTR)

- バウンス率

- コンバージョン率

- ページ滞在時間

これらのKPIとして対策を行い、数値の向上を確認しましょう。

Google Search Consoleの活用

Google Search Consoleは、Googleが提供する無料のウェブマスターツールで、ウェブサイトの検索パフォーマンスを測定するのに役立ちます。Google Search Consoleを利用することで、以下のような情報を取得できます。

- 検索クエリと表示回数

- インプレッション数

- ウェブサイトへのリンク情報

- サイトマップの提出とクロールエラーの確認

Google Analyticsの活用

Google Analyticsは、ウェブサイトのトラフィックやユーザーエンゲージメントを分析するための無料ツールです。Google Analyticsを使用して、以下のような情報を取得できます。

- オーガニックトラフィックの推移

- ユーザーのデモグラフィック情報

- ページビュー数やページ滞在時間

- バウンス率

- コンバージョン率や目標達成数

Google Analyticsを利用してこれらの情報を定期的に分析し、SEO戦略の効果を測定することができます。

その他のSEO分析ツール

Google Search ConsoleとGoogle Analytics以外にも、多くのSEO分析ツールがあります。これらのツールを利用することで、さらに詳細なSEOパフォーマンスの分析が可能になります。代表的なツールには、以下のものがあります。

パフォーマンスのレビューと改善計画

設定した目標やKPIに基づいてパフォーマンスを測定し、定期的にレビューを行いましょう。このレビューを通じて、SEO戦略の効果や改善点を把握し、改善計画を立てることができます。

また、最新のSEOトレンドやGoogleアルゴリズムの変更に対応するためにも、戦略の見直しを定期的に行うことが重要です。

Google SEOで検索順位を1位獲得するための戦略と実践において、明確な目標設定とパフォーマンス測定が欠かせません。SMART原則に基づく目標設定、SEO関連のKPIの設定、Google Search ConsoleやGoogle Analyticsなどのツールを活用してパフォーマンスを測定し、定期的にレビューを行って改善計画を立てましょう。これらの取り組みを通じて、効果的なSEO戦略を実践し、検索順位の向上を目指すことができます。

Google SEOチェックツール

Google SEO対策をおこなうために、自分だけでサイトのすべてを1つひとつ確認していくのは大変なことです。そこで、さまざまなGoogle SEOチェックツールがあるなかの以下7つの観点で厳選して説明します。

- 検索順位チェックツール

- キーワード出現頻度チェックツール

- キーワード調査ツール

- 内部チェックツール

- 被リンクチェックツール

- リンク切れチェックツール

- コピー(重複)コンテンツチェックツール

検索順位チェックツール

キーワードの検索順位の推移を追いながら、上位化していないキーワードに該当するページのリライトをおこないサイトの改善をしていくことが、SEO対策において重要になります。

そのため検索順位がチェックできるSEOツールを活用して、自分の管理するサイトのキーワード順位を確認することから始めなくてはいけません。主なものとしては次のものがあります。

GRC

GRC は一度登録したキーワードの検索順位を調べることができる検索順位チェックツールです。検索順位の推移をチェックすることやGoogle、Yahoo!JAPAN、Bingのそれぞれの検索順位も簡単にチェックすることができます。

BULL

検索順位チェックツールのBULL は、完全自動で使用することができる順位チェックツールです。専用ソフトをインストールすることなく検索順位を支店や顧客と共有することができ、スマートフォンやタブレットPCでも使用できます。

検索順位チェッカー

検索順位チェッカー は、Google、Yahoo!JAPAN、Bingの3つの検索エンジンの検索順位をチェックすることができるツールです。PC版、スマホ版のそれぞれの検索順位を無料で取得することができます。

キーワード出現頻度チェックツール

キーワードを選定して、そのキーワードに特化したコンテンツを作成することがSEO対策において重要になります。そのため、キーワードの出現頻度がチェックできるSEOツールを活用して、作成したコンテンツ内に選定したキーワードが使われているかを確認することが必要になります。具体的なツールとしては次のものがあります。

ohouku.jp

ohouku.jp は、WEBサイトのキーワードの個数と割合を調べることができるツールです。最大50個までの単語の割合をチェックすることが可能です。

ファンキーレイティング

ファンキーレイティング は、指定したWEBページや入力した文章におけるキーワードの出現率チェックや、指定したキーワードの出現率調整ができるツールです。

キーワード調査ツール

キーワードの競合性や検索ボリューム(検索数)、関連キーワードなどがわかるツールです。キーワードを調査することで、コンテンツ作成においてユーザーの検索意図やコンテンツニーズの把握をすることができます。具体的には次のものがあります。

キーワードファインダー

キーワードファインダー は、SEOキーワードの選定までの作業を自動でおこなってくれるツールです。検索数、上位表示の難易度、関連度の調査作業をこのツール1つでおこなうことができます。

ラッコキーワード

ラッコキーワード は、Google、Yahoo!JAPAN、Bingなどで検索されている関連キーワード、複合キーワード、サジェストキーワード、関連Q&A、トレンド情報を無料で調査できるキーワードツールです。

Googleキーワードプランナー

Googleキーワードプランナー は、キーワードの検索ボリュームや関連キーワードがわかり、新しい検索ネットワークキャンペーンを作成する場合や既存のキャンペーンを拡大する場合に役立つ無料ツールです。

内部チェックツール

タイトルタグやディスクリプションタグ、見出しタグ(hタグ)などのHTMLタグや直帰率、滞在時間、クロール状況、ページ速度などのサイトパフォーマンスを見直して、サイト内部の最適化をすることができるツールです。

サイトの内部がチェックできるSEOツールを活用して、重要なHTMLタグの文言やユーザビリティ、クローラビリティを改善しなくてはいけません。具体的なものとしては、次のものがあります。

Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソール は、検索におけるサイトパフォーマンスの分析改善に役立つ、Googleが無料提供をおこなっているサイト解析ツールです。

Googleアナリティクス

Googleアナリティクス は、サイトのアクセス状況の確認をすることができるGoogleが提供をしているSEOツールです。

このツールでは、広告の投資収益率の測定や動画、SNSのサイトやアプリケーションのトラッキングができます。

被リンクチェックツール

コンテンツの人気度を測る指標として、Googleは被リンクを採用しているため、被リンクを獲得していくことがSEO対策においては重要になります。そのため、被リンクがチェックできるSEOツールを活用して自社サイトへの被リンクを調べることが必要になります。主なツールとしては次のものがあります。

hanasakigani.jp

hanasakigani.jp は、自サイトの被リンク状況をチェックできるだけでなく、ライバルサイトの被リンクチェックをおこなうことも可能な無料SEOツールです。

akakurage.jp

akakurage.jp は、リンクチェックにかかる膨大な手間を軽減することを目的につくられた、リンクペナルティ解除専用ツールです。メールアドレスの登録後、無料で使用することができます。

Ahrefs

Ahrefs は、被リンク状況を網羅するために用いられ、検索トラフィックの改善をし、競合他社の調査とニッチを監視するツールです。このツールは、競合他社がなぜ高い順位をつけているのか、それを上回るためには何をする必要があるのかを理解するのに役立ちます。

リンク切れチェックツール

外部サイトが閉鎖していたり、リンクURLの記述ミスなどによってリンク切れが起こります。このようなリンク切れを改善して、ユーザーの満足度をより高めるようにWEBサイトを運用することがSEO対策において重要です。具体的には下記のものがあります。

takotubo.jp

takotubo.jp は、入力したサイトのURL内にリンク切れが起きていないかチェックすることができる無料のSEOツールです。

dead-link-checker.com

dead-link-checker.com は、URLを指定してリンク切れのチェックをすることができるツールです。内部リンクをたどりながらチェックをおこなうため、1クリックでサイト全体のリンク切れチェックを実施できます。

コピー(重複)コンテンツチェックツール

検索クエリと関連性の高いコンテンツを提供するために、競合上位サイトのコンテンツ傾向を参考にすることが重要です。

しかし、競合上位サイトのコンテンツを完全にコピーするなど重複、類似度の高いコンテンツを提供することは逆効果です。そのため、自分のコンテンツと他サイトのコンテンツの類似度などがチェックできるSEOツールを活用して、重複度の確認をおこなうことが重要になります。よく使用されるツールとしては、次のものがあります。

sujiko.jp

sujiko.jp は、重複コンテンツ、ミラーサイト、類似ページをチェックできる無料SEOツールです。検索順位が下落したときに利用することがおすすめです。

CopyContentDetector

CopyContentDetector は、簡単に誰でも利用できるコピペチェックツールです。回数制限や会員登録をすることなく使用することができるツールとなっていて、すべての機能が無料で利用できます。

まとめ

Google SEOを成功させるためには、ここで取り上げた10の実践を行ってみてください。これらの要素に注意を払いながら、継続的にウェブサイトやコンテンツの最適化を行うことが重要です。最適化のプロセスは時間と労力がかかることがありますが、競争力のあるオンラインプレゼンスを築くためには不可欠な取り組みです。

Google SEOを成功させるためには、ここで取り上げた10の実践を行ってみてください。これらの要素に注意を払いながら、継続的にウェブサイトやコンテンツの最適化を行うことが重要です。最適化のプロセスは時間と労力がかかることがありますが、競争力のあるオンラインプレゼンスを築くためには不可欠な取り組みです。