テクニカルSEOとは? コンテンツSEOとの違いや役立つツールをご紹介

テクニカルSEOとは、クローラビリティの向上を即すためのテクニカル部分のSEO対策です。ソースコードの修正や、構造化データの実装、ページスピードを向上させるための施策などテクニカルSEOが担う領域は、WEBサイトのシステムや仕組み部分で、サイトの土台を支える役割があります。

一方、昨今では、SEO対策するうえで「コンテンツSEOが重要である」といわれています。しかし、いかに優れたコンテンツを提供できたとしても、検索エンジンにサイトの情報を正しく認識されなければ評価されにくくなるケースもあります。テクニカルSEOで、最低限の整備を施すことで、はじめてコンテンツSEOが真価を発揮します。

今回は、SEOコンサルティングの中でも特に専門領域であるテクニカルSEOについて解説します。SEO対策におけるテクニカル部分は、高度な専門知識が求められます。自社内で施策実行が困難である場合は、SEO会社に相談することも検討してください。

今回は、SEOコンサルティングの中でも特に専門領域であるテクニカルSEOについて解説します。SEO対策におけるテクニカル部分は、高度な専門知識が求められます。自社内で施策実行が困難である場合は、SEO会社に相談することも検討してください。

目次

テクニカルSEOとは

テクニカルSEOとは、検索エンジンにWEBサイトの情報を正しく理解してもらうための施策のことです。実務作業としては、サイトの設計やシステムを改良するもので、プログラミングに関する専門知識を要することが多々あります。そのため、一般的には、WEBエンジニアが担当する領域の業務です。

テクニカルSEOとコンテンツSEOの違い

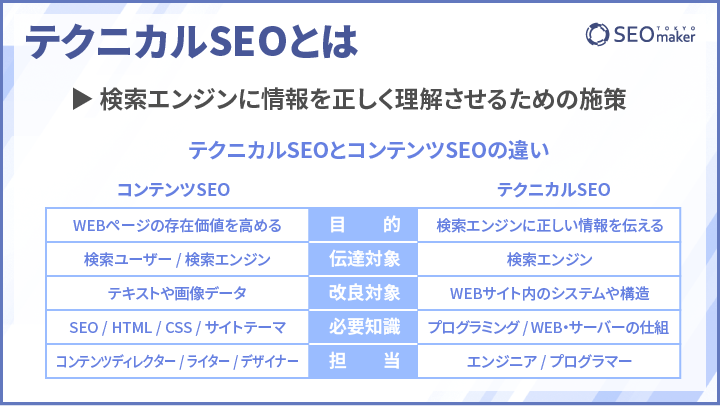

テクニカルSEOとコンテンツSEOは、施策の目的や作業に求められる知識など、さまざまな点で異なります。具体的には、次のような点が両者の違いです。

| 施 策 | コンテンツSEO | テクニカルSEO |

|---|---|---|

| 目 的 | WEBページの存在価値を高める | 検索エンジンに正しいサイト情報を伝える |

| 伝達対象 | 検索ユーザー / 検索エンジン | 検索エンジン |

| 改良対象 | WEBページ内のテキストや画像データ | WEBサイト内のシステムや構造 |

| 必要知識 | SEO / HTML / CSS / サイトテーマ | プログラミング言語全般 / WEBの仕組み / サーバーの仕組み |

| 担 当 | コンテンツディレクター / SEOライター / デザイナー | エンジニア / プログラマー |

昨今では、コンテンツSEOが重視されています。しかし、テクニカルSEOは、WEBサイトの根底を支える施策にあたりますので重要です。

仮に、極めて価値が高いコンテンツを用意できていて、テクニカルSEOが疎かになっているとします。すると、検索エンジンがコンテンツの価値や存在をキャッチできないことがあります。その場合、WEBサイトは評価をえられませんので注意してください。こうした意味では、テクニカルSEOは、「検索順位を高めるための施策」というよりも、「検索順位を下げないように、マイナス要因を取り除く施策」といえます。

関連記事:コンテンツSEOとは

SEO対策の種類

テクニカルSEOは、SEO対策の1つの手段です。SEO対策には、テクニカルSEOを含めた複数の手法があります。

| SEO対策の種類 | 解説 |

|---|---|

| テクニカルSEO | WEBサイト内のシステムや機能を改良する施策。厳密には、SEO内部対策の一環。 |

| コンテンツSEO | WEBサイト内に良質なコンテンツを作成する施策。厳密には、SEO内部対策の一環。 |

| SEO内部対策 | サイト設計や内部のプログラムコードを改良する施策。 |

| SEO外部対策 | サイト外の環境を用いて自社サイトの評価を高める施策。 |

| SXO対策 | ユーザーの検索体験を最適化する施策。 |

関連記事:SEO対策とは

テクニカルSEOのメリットと注意点

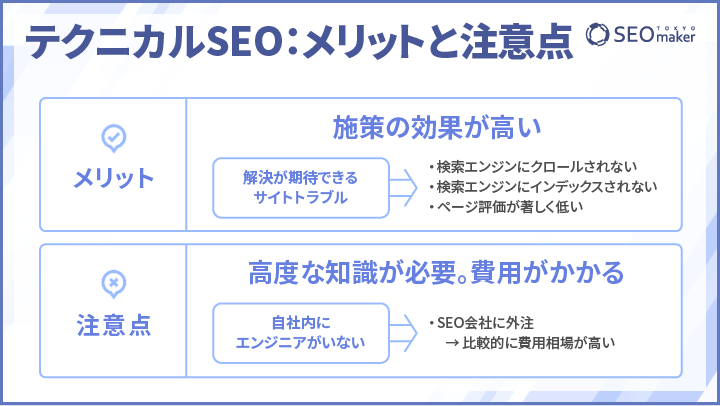

テクニカルSEOには、次のようなメリットがあります。

その一方で、プログラムやWEBに関する高度な専門知識を要求されます。結果として、費用がかかるケースがあります。

メリット:施策の効果が高い

テクニカルSEOを実施すると、WEBサイトが抱える課題を解決できます。そして、WEBサイトのSEO評価が改善されます。状況によっては、大きな効果を期待できます。

たとえば、WEBサイトが抱えるトラブルには、次のようなものが挙げられます。

- WEBページが検索エンジンにクロール(発見)されない

- WEBページが検索エンジンにインデックス(登録)されない

- WEBサイト内のページ評価が著しく低い

こうした現象を解決しない限り、検索エンジンからのアクセス流入を期待できない状況が続きます。そして、その原因として、WEBサイト内のシステムや機能で不具合を起こしている可能性があります。このケースでは、ささいなコードの記述ミスがもとになっていることも多々あります。そのため、ちょっとした作業で不具合のもとを取り除くと、劇的にインデックスされやすくなるといった効果をえられることがあります。

注意点:高度な知識が要求され、費用がかかる

テクニカルSEOを実行するためには、高度な専門知識が要求されます。そのため、自社内にエンジニアがいない場合は、SEO会社に外注する必要があります。施策内容にもよりますが、テクニカルSEOでは、コンテンツSEOと比較して費用相場が高くなる傾向にあります。そのため、高額の費用がかかるというリスクがあります。

関連記事:SEO対策にかかる費用について

テクニカルSEOの効果

テクニカルSEOを正しく実行することで、3つのSEO効果をえられます。

まずはじめに、テクニカルSEOは、下記のとおりサイトの課題を解決するための手段です。

課題1:WEBページが検索エンジンにクローリング(巡回)されない

課題2:WEBページが検索エンジンにインデックス(登録)されない

課題3:WEBサイト内のページ評価が著しく低い

そして、それぞれの課題解決に向けて、次のような効果を目的として実行されます。

効果1:クローラーの訪問促進

効果2:インデックスの促進

効果3:WEBページ品質の担保

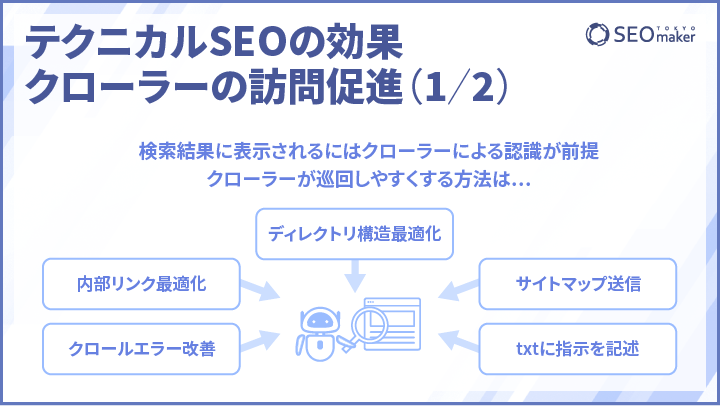

効果1:クローラーの訪問促進

クローラー(Crawler)とは、WEB上を巡回して、WEBサイトやページ情報を集める検索エンジンのロボットのことです。

関連記事:クローラーとは

クローラーがWEBページの情報を認識することで、検索エンジンが「検索エンジンのデータベースに登録するか否か」の検討を開始します。つまり、クローラーにページを認識されないと、いつまでたっても、検索エンジンの検索結果にページが表示されることはないということです。

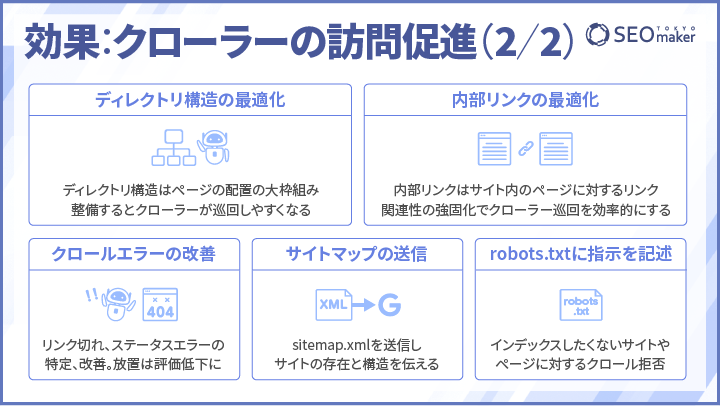

そのため、クローラーが巡回しやすいサイトに改善する必要があります。そのためには、次のようなテクニックが用いられます。

- ディレクトリ構造を最適化する

- 内部リンクを最適化する

- クロールエラーを改善する

- サイトマップを送信する

- txtに指示を記述する

関連記事:Googleクロールをリクエストする手法とは?クロール申請のやり方を解説

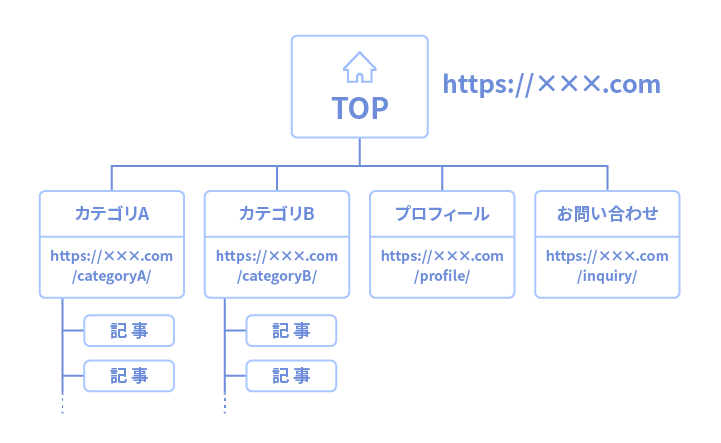

ディレクトリ構造を最適化する

ディレクトリ構造をわかりやすいものに改善すると、クローラーに巡回される頻度が向上します。

ディレクトリ構造とは、サイト内で「どのようにページを配置するか」を決めるための大枠組みを指します。具体的には、サーバー上に設置されたフォルダの配置のことです。

関連記事:ディレクトリ構造とは

上記の画像でいうと、「カテゴリA」や「カテゴリB」がディレクトリ(フォルダ)に該当します。そして、「カテゴリA」のフォルダには、「カテゴリA」のテーマと関連性が高いページのファイル(HTMLファイルや画像データ)を入れていきます。

このように、ディレクトリ構造を整備することで、クローラーがサイト全体を巡回しやすくなります。

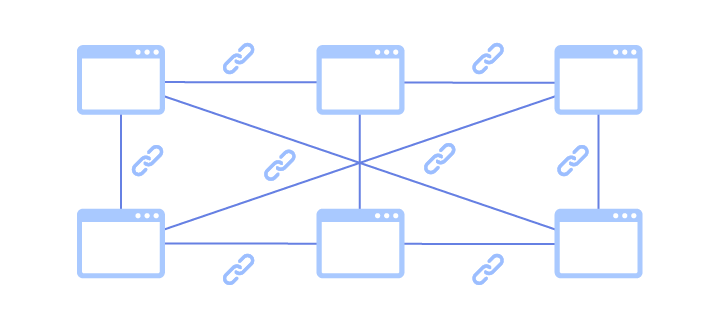

内部リンクを最適化する

WEBサイトの内部リンクを適切に設置することで、クローラーが巡回しやすくなります。

内部リンクとは、WEBサイト内の別ページに対するリンクのことです。もともと「Web」は、「クモの巣」と訳される英単語です。転じて、クモの巣状で構成された巨大な情報網を指します。そのため、本質的にWEBサイトは、リンクを駆使したクモの巣状の情報網で形成されるべきといえます。

関連記事:内部リンクとは

このように、サイト内におけるページ同士の関連性を強固にすることで、クローラーは効率的に巡回できるようになります。

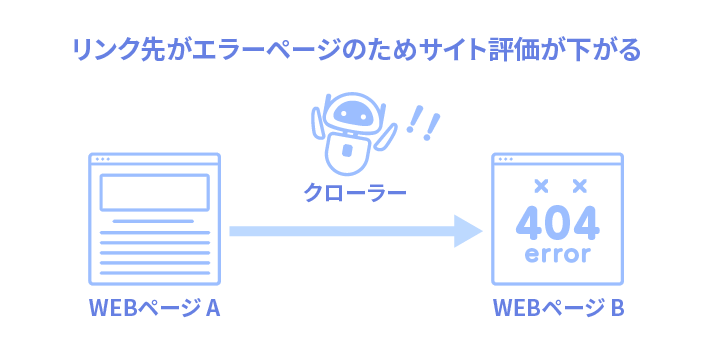

クロールエラーを改善する

クロールエラーを改善すると、クローラーの巡回効率が高まります。

クロールエラーとは、クローラーがWEBサイトやページを正常に巡回できていない状況のことです。

関連記事:クロールエラーへの対処方法とは

クロールエラーの要因としては、次のようなものが挙げられます。

- リンク切れ

- ステータスエラー

前者は、存在しないページURLを設置した際に発生するエラーです。主に、URLの記述ミスや削除したページURLを設置した際に起こります。後者は、閲覧できないページURLを設置した際に発生します。

解決策としては、クロールエラーを起こしているページを特定したうえで、正しいURLを設置するといった作業が挙げられます。クロールエラーは、Googleサーチコンソール(Google Search Console)というツールを利用して洗い出しが可能です。

関連記事:Google Search Consoleとは?グーグルサーチコンソールの導入方法と使い方を解説

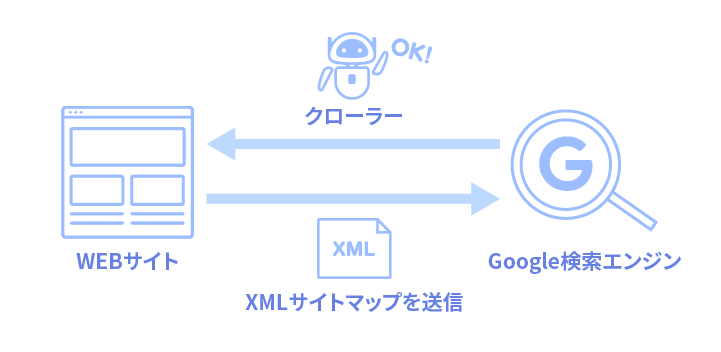

サイトマップを送信する

WEBサイトのサイトマップをGoogleに送信すると、クローラーの巡回を促せます。

ここでいうサイトマップとは、XMLサイトマップ(sitemap.xml)と呼ばれるファイルを指します。XMLサイトマップとは、WEBサイト内にあるすべてのページ情報を記したXML形式のファイルのことです。XMLサイトマップを作成して、検索エンジンに送信することで、WEBサイトの存在とサイト構造を伝えることができます。

XMLサイトマップの作り方は、主に手動で記述するかツールを使う方法にわかれます。詳しくは、下記記事で解説しています。

関連記事:サイトマップとは?作成方法やSEO効果について解説

XMLサイトマップを用意できたら、Googleサーチコンソールで検索エンジンに送信します。

関連記事:Google Search Consoleとは?グーグルサーチコンソールの導入方法と使い方を解説

robots.txtに指示を記述する

robots.txt(ロボットテキスト)を使用することで、クローラーの行動をコントロールすることができます。robots.txtとは、クローラーに対して指示を出すためのテキストファイルを指します。利用シーンとしては、次のようにインデックスしたくないケースが挙げられます。

- 会員専用のページを用意したとき

- デバッグ用のテストサイトを運用するとき

具体的には、robots.txtで次のような指示を出せます。

- サイトURLに対するクロールの拒否

- ページURLに対するクロールの拒否

- 画像URLや動画URLに対するクロールの拒否

- XMLサイトマップの送信

詳細な記述方法や設定方法に関しては、下記ページで解説しているので参考にしてください。

関連記事:robots.txtとは?設定する目的や具体的な書き方を解説

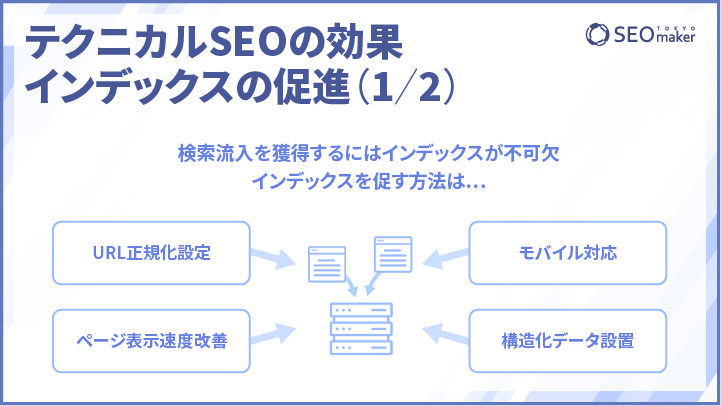

効果2:インデックスの促進

ここでいうインデックス(index)とは、検索エンジンにWEBページが登録されることを指します。

関連記事:インデックスとは

WEBページは、検索エンジンにインデックスされることで、はじめて検索結果に表示されるようになります。つまり、検索流入を獲得するうえでは、インデックスが不可欠ということです。インデックスを促す方法としては、下記のような方法が挙げられます。

- URL正規化を設定する

- ページ表示速度を高める

- モバイル対応する

- 構造化データを設置する

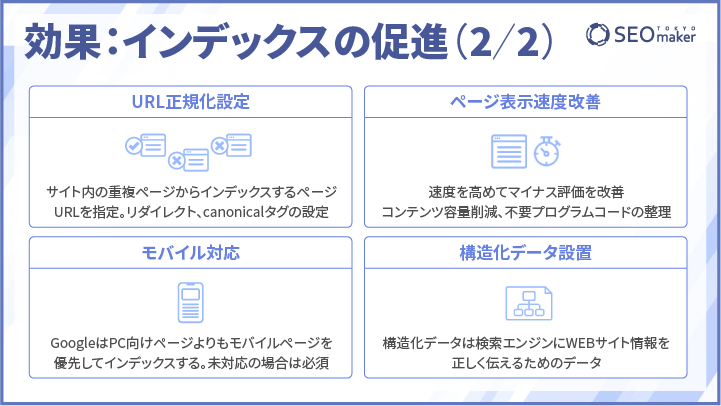

URL正規化を設定する

URL正規化を設定すると、インデックスされやすくなります。そもそもURL正規化とは、サイト内に存在する重複ページのなかからインデックスするページURLを指定することです。

通常、WEBサイト内には、1つのページで複数のURLが生成されます。複数のURLが生成されると、「どのページURLをインデックスすべきか?」を検索エンジンが迷ってしまいます。そのため、次のようなケースでは、URL正規化が必要です。

- ホスト(www)の有無

- URLパラメータの有無

- SSL化(https)の有無

- トレイリングスラッシュ(/)の有無

URLの構造については、下記のページで詳しく解説していますので参考にしてください。

関連記事:URLとは

なお、URL正規化の方法は、主に2つあります。

- リダイレクト設定する

- canonicalタグを使う

前者は、ページに訪問したユーザーをサイト内の別ページに強制移動する技術のことです。一方、後者は、検索エンジンに「URL正規化すべきページURL」を伝えるための技術を指します。具体的な設定方法は、それぞれ下記記事で解説しています。

関連記事:ドメインやURL正規化の方法

ページ表示速度を高める

ページ表示速度を高めると、インデックスの促進につながることがあります。Google検索エンジンには、極端に表示速度が遅いページの評価を下げるというルールが設けられています。そのため、ページ表示速度を高めることで、マイナス評価が改善されて、インデックスされやすいページになります。

ページ表示速度を改善する方法としては、次のような手法が挙げられます。

- コンテンツの容量を減らす

- 不要なプログラムコードを整理する

- サーバーをメンテナンスする

ページ表示速度が遅くなる原因は、ページ内の容量、無意味なプログラムの起動、サーバースペックなどが挙げられます。そのため、こうした点を改善することでサイトスピードが高まります。詳しくは、下記ページを参考にしてください。

関連記事:サイトスピード(ページ表示速度)とは? チェックツールや改善方法を解説

モバイル対応する

WEBページをモバイル対応することで、インデックスされやすくなります。

現在のGoogle検索エンジンには、モバイルファーストインデックス(Mobile First Index / MFI)というアルゴリズムが採用されています。このアルゴリズムとは、PC向けページよりもモバイルページを優先してインデックスする仕組みのことです。

関連記事:モバイルファーストインデックスとは

そして、モバイル対応することをモバイルフレンドリーと呼びます。つまり、WEBページにモバイルフレンドリーを取り入れることで、インデックスされやすくなるということです。自社ページがモバイルフレンドリーになっているかを確認して、未対応であれば対策が必要です。

関連記事:モバイルSEOとは?スマホSEO対策方法とモバイルフレンドリーの確認方法を解説

構造化データを設置する

WEBサイトに構造化データを設置すると、インデックスされる可能性が高まります。そもそも構造化データとは、検索エンジンにWEBサイトの情報を正しく伝えるためのデータのことです。

関連記事:構造化データとは

たとえば、「東京SEOメーカー」(本サイトのサイト名)という固有名詞があります。しかし、Google検索エンジンは、「東京SEOメーカー=WEBサイトの名称」であることを知らないとします。このときに、構造化データを用いると、「東京SEOメーカー=WEBサイトの名称」ということを検索エンジンが認識します。

構造化データを設置する方法は、2つあります。

- HTMLに記述する

- 構造化データマークアップ支援ツールを利用する

後者のツールを利用すると、比較的、簡単に構造化データを作成できます。

ツールURL:構造化データマークアップ支援ツール

構造化データマークアップ支援ツールの具体的な使い方は、下記記事で紹介しています。

関連記事:構造化データテストツールとは?ツールの使い方とSEOの関係について解説

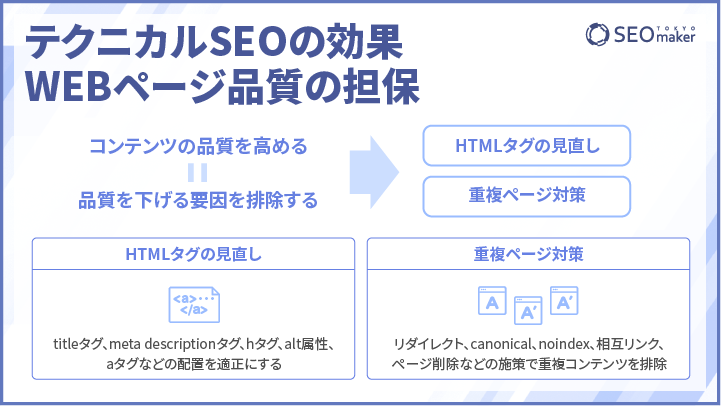

効果3:WEBページ品質の担保

WEBページの品質を担保することで、検索エンジンによるクローリングやインデックスを促す効果をえられます。テクニカルSEOの場合、「コンテンツの品質を高める」というよりも、「コンテンツの品質を下げる要因を排除する」施策に近いといえます。また、これは一部でコンテンツSEOと重なるのですが、具体的には次のような手法があります。

- HTMLタグの見直し

- 重複ページ対策

HTMLタグの見直し

テクニカルSEOの観点からコンテンツの品質を改善するとなると、HTMLタグの見直し作業が挙げられます。

関連記事:HTMLタグとは

HTMLタグとは、WEBページを表示するために使用されるマークアップ言語のことです。タグを適切に配置することで、正しくページが表示されて、さらに検索エンジンに情報が伝わります。そこで、下記のようなHTMLタグが適切に使われているかを見直します。

| タグ名 | タグの解説と効果 |

|---|---|

| titleタグ | ページタイトルを指定するタグ。ページタイトルは、SEO上でもっとも重要なコンテンツの1つ |

| meta descriptionタグ | 検索結果のスニペット上に表示する説明文を指定するタグ。直接的なSEO上の効果はないものの、検索結果上のクリック率に影響を与えることがある |

| hタグ(見出し) | ページ内の見出し文を指定するタグ。hタグは、ページ構成に関わる重要なコンテンツ |

| alt属性(画像データ) | 画像データの説明文を指定するタグ。altタグは、画像データの内容を検索エンジンに伝える役割を持つ |

| aタグ(リンク) | 外部リンクや内部リンクを指定するタグ。リンクを適切に配置することで、サイト構造がわかりやすくなり、検索ユーザーの利便性が高まる |

重複ページ対策

重複コンテンツとは、WEBサイト内に同じ内容のページが複数ある状態のことを指します。重複コンテンツが発生すると、検索エンジンが混乱する原因になります。

関連記事:重複コンテンツとは

そこで、次のような手段で重複コンテンツを排除していきます。

| 手法 | 設定方法と効果 |

|---|---|

| リダイレクト | 不要ページURLからインデックスしたいページURLに対して転送設定する。転送元のページに対する訪問者は、強制的に転送先ページに移動する |

| canonical | canonicalタグでインデックスしたいページURLを指定する。指定ページURLが優先してインデックスされる |

| noindex | 不要ページ内でnoindex設定する。不要ページがインデックスの対象外になる |

| 相互リンク | 2つのページ間で差別化を図ったうえで相互リンクする。2ページとも存続する |

| ページ削除 | 不要ページを削除する。ただし、被リンク元のページで、リンク切れを起こすので注意 |

上記のとおり、同じ重複ページ対策でも、手段によってえられる効果が異なります。いずれの手段を用いるかは、ページの役割を考慮して見極めていきます。たとえば、次のような特徴のページがあるとします。

こうしたケースでは、2ページとも残す必要があります。そのため、「相互リンク」、「canonical設定」、「noindex設定」のいずれかの対策が適切です。逆に、「リダイレクト」、「ページ削除」の手段を採用すると、コンバージョンに悪影響を及ぼすので注意してください。

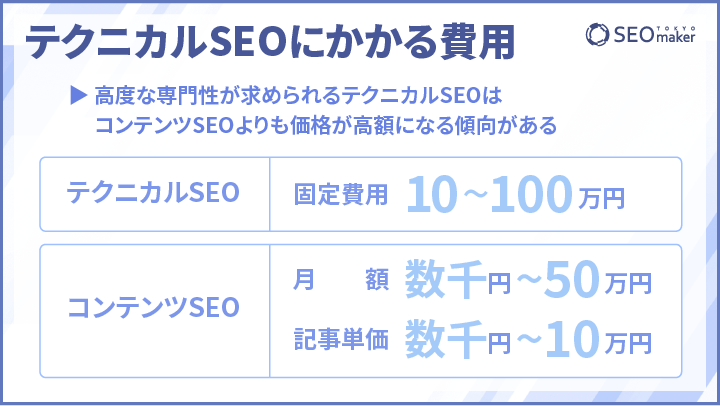

テクニカルSEOにかかる費用

テクニカルSEOに対応できる人材が社内にいない場合は、SEO会社に依頼することになります。その費用相場は、次のとおりです。

| サービス内容 | 費用相場 |

|---|---|

| テクニカルSEO | 固定費用:10〜100万円 |

| コンテンツSEO | 月 額:数千円〜50万円

記事単価:数千円〜10万円 |

テクニカルSEOは高度な専門性が求められることからか、コンテンツSEOよりもサービス価格が高額になる傾向にあります。ただし、依頼先のSEO会社や依頼する内容、サイトの規模によっても、かかる費用が変わってきます。まずは、複数のSEO会社で見積もりを出してもらい、検討してみてください。

関連記事:SEO対策にかかる費用について

テクニカルSEOに使えるツール

テクニカルSEOをするうえでは、SEOツールを利用することになります。SEOツールは、Google社から無料で提供されています。まずは、下記のツールを導入してください。

- Googleサーチコンソール

- Googleアナリティクス

関連記事:SEOツールおすすめ40選!

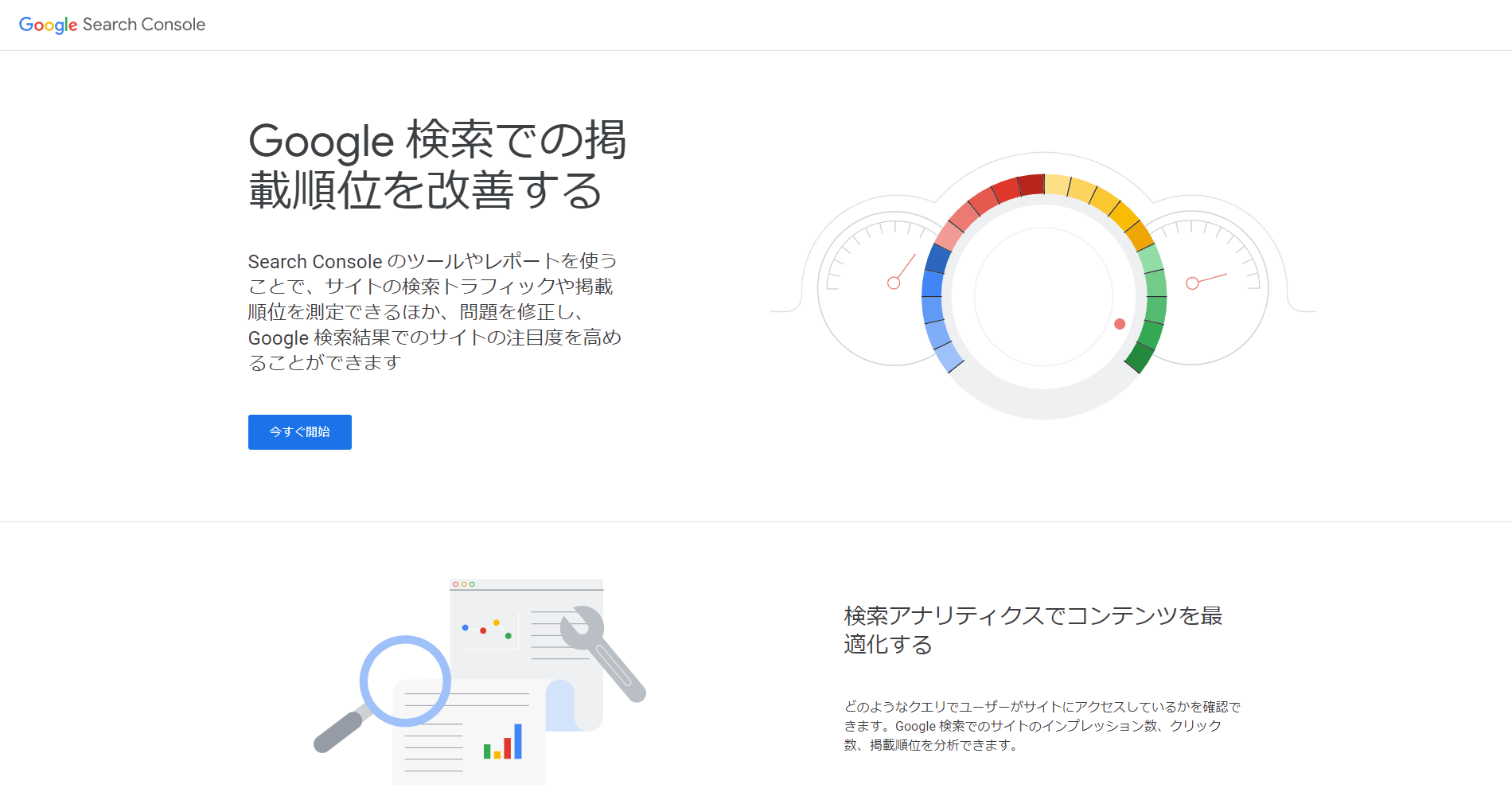

Googleサーチコンソール(Google Search Console)

Googleサーチコンソール(Google Search Console)は、Google検索エンジンとコミュニケーションをとるSEOツールです。たとえば、次のようなことができます。

- Googleによるサイトの改善案や通知を閲覧する

- インデックス状況を確認する

- 構造化マークアップが反映されているか確認する

- XMLサイトマップを送信する

- 被リンクの否認設定

上記は、あくまで使い方の一例に過ぎません。SEO対策する場合、サイト構築時だけでなく、改修ポイントの洗い出しにも必須となるツールです。

| ツール名 | Google Search Console |

|---|---|

| 関連記事 | Googleサーチコンソールの使い方 |

Googleアナリティクス(Google Analytics)

Googleアナリティクス(Google Analytics / GA)は、WEBサイトをアクセス解析するSEOツールです。GAを導入することで、自社サイトにおける次のような情報を調査できます。

- アクセス数

- ユーザー数

- ユーザー属性

- ユーザーのアクセス環境

- ユーザーの動向

- 流入経路

- コンバージョン数(設定している場合)

こうしたデータをチェックすることで、サイトが抱えている課題を発見できます。たとえば、このうち、ユーザーのアクセス環境について、モバイルからのアクセスが大半を占めていることがわかったとします。このとき、モバイル対応を強化して、モバイルユーザーが使いやすさを追求することで、これまで以上にユーザーに合ったWEBサイトとして進化します。

| ツール名 | Google Analytics |

|---|---|

| 関連記事 | Googleアナリティクス4の使い方 |

テクニカルSEOのよくある質問

テクニカルSEOに関する、よくある質問をまとめています。

Q:テクニカルSEOには、どのような効果がありますか?

Answer)テクニカルSEOを実施することで、WEBサイトの情報が検索エンジンに正しく伝わりやすくなります。その結果、WEBサイトが適切なSEO評価を受けやすくなります。

Q:テクニカルSEOを導入したほうが良いですか?

Answer)テクニカルSEOは、SEO対策するうえで必須です。

テクニカルSEOは、WEBサイトの土台を支えるシステム面を改善する施策です。そのため、「導入すべき」というよりも、「導入することが前提」と考えてください。しっかりとサイトの土台を構築することで、コンテンツSEOがパフォーマンスを発揮します。

Q:テクニカルSEOとSEO内部施策の違いは?

Answer)テクニカルSEOは、SEO内部施策の1つの施策に位置づけられます。

そもそもSEO対策は、SEO内部対策とSEO外部対策にわかれます。このうち、SEO内部対策は、さらにコンテンツSEOとテクニカルSEOにわけられます。そして、テクニカルSEOは、WEBサイトの情報検索エンジンに伝える役割を担います。

関連記事:SEO内部対策とは

Q:SEO初心者でもテクニカルSEOに対応できますか?

Answer)自身に学ぶ意欲と時間があれば、最低限の施策は完結できます。ただし、専門知識を要しますので、正しい施策を実行できるか否かは人を選びます。

昨今では、WordPress(ワードプレス)など、WEBサイト運用のためのサポートツールが充実しています。さらに、WEBサイト上で検索をかけると、ツールの使い方や作業に求められるポイントを調べられます。そのため、一定の調査力と時間があれば、初心者でも最低限の対応は可能です。

Q:テクニカルSEOを外注する場合、おすすめSEO会社は?

Answer)自社の課題や社風によって、おすすめのSEO会社は異なります。一般的には、大規模サイト(発注側)であれば大手SEO会社(受注側)、中小企業の小規模サイト(発注側)であれば中堅SEO会社(受注側)と相性がよい傾向にあります。

SEO会社の選び方に関して、下記記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

関連記事:SEO会社を目的別でご紹介!選び方のポイントや注意点も解説

まとめ

テクニカルSEOとは、WEBサイトの情報を検索エンジンに伝えることです。そして、検索エンジンに対して、クローリング、インデックスを促すことを目的とします。こうした特徴から、テクニカルSEOは、サイト評価を高めるよりも、評価を下げないことに重きをおいた施策となっています。テクニカルSEOでサイト品質を担保することで、はじめてコンテンツSEOが最大限の効果を発揮します。「なかなかインデックスされない」といった悩みを持つ方は、まずは、サイトのシステム面を見直すためにも、テクニカルSEOの導入を検討してください。

テクニカルSEOとは、WEBサイトの情報を検索エンジンに伝えることです。そして、検索エンジンに対して、クローリング、インデックスを促すことを目的とします。こうした特徴から、テクニカルSEOは、サイト評価を高めるよりも、評価を下げないことに重きをおいた施策となっています。テクニカルSEOでサイト品質を担保することで、はじめてコンテンツSEOが最大限の効果を発揮します。「なかなかインデックスされない」といった悩みを持つ方は、まずは、サイトのシステム面を見直すためにも、テクニカルSEOの導入を検討してください。