SEO内部対策(オンページSEO)とは?基本と効果のある施策を解説

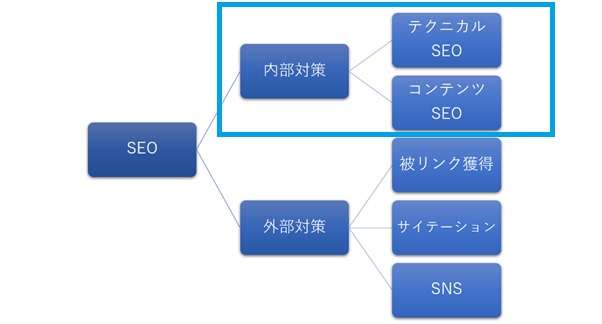

SEO内部対策とは、対象となるWEBサイトの内部を修正することにより検索の上位を狙うことです。そもそも、SEO対策には、内部対策と外部対策の2つの施策があります。そして、さらに、内部対策は、コンテンツSEOとテクニカルSEOにわかれます。そのため、SEO内部対策として挙げられる施策は膨大にあります。

SEO内部対策とは、対象となるWEBサイトの内部を修正することにより検索の上位を狙うことです。そもそも、SEO対策には、内部対策と外部対策の2つの施策があります。そして、さらに、内部対策は、コンテンツSEOとテクニカルSEOにわかれます。そのため、SEO内部対策として挙げられる施策は膨大にあります。

そこで、SEOコンサルティングを行っていると、SEO内部対策として、「結局、どのような施策をすればいいのかわからない」といった声をたびたび耳にします。

今回は、こうした声を踏まえて、SEO内部対策に必要な施策をピックアップしてご紹介します。SEO内部対策の業務は多岐にわたりますので、エクセルファイルなどで施策のチェックリストを作成のうえで、漏れがないように注意して作業を進めてください。

今回は、こうした声を踏まえて、SEO内部対策に必要な施策をピックアップしてご紹介します。SEO内部対策の業務は多岐にわたりますので、エクセルファイルなどで施策のチェックリストを作成のうえで、漏れがないように注意して作業を進めてください。

SEO内部対策とは

SEO対策を大別すると、SEO内部対策とSEO外部対策の2種類あります。さらに、SEO内部対策は、コンテンツSEOとテクニカルSEOにわかれます。

関連記事:SEOとは?

SEO内部対策とは、WEBサイト内のコンテンツやシステムを検索エンジンやユーザーに最適化することで、SEO効果を高める施策のことです。別名で、オンページSEOと呼ばれることもあります。

SEO内部対策は、主にクローラビリティとユーザビリティの観点から改善していきます。クローラビリティとは、ロボットがサイトをクロールしてインデックスしやすいようにサイト内部を最適化することです。クローラビリティの向上はランキング上昇をもたらします。

主に、テクニカルSEOと呼ばれる領域で、サイト表示速度を早くしたり、URL構造を最適化したりします。コーディング、サーバー設定、サイト設計など、技術的な観点から改修作業をします。そのため、コーダー、プロデューサー、サーバーエンジニアなどが協力しておこない作業を進めます。

テクニカルSEOの中には、タイトル、メタディスクリプション、hタグの修正など主にキーワード最適化したページがきちんとインデックスするように修正する施策も含まれます。これらの修正はSEO対策の基本的な内部対策になります。

もう一つの内部対策にコンテンツSEO対策があります。

コンテンツSEOは、その名の通り、記事をどれだけ作り込めるかに大きく関わってきます。検索ニーズを考慮しつつ、ユーザーの潜在的な欲求を満たす記事を作る必要があります。主に、ライターによる記事執筆、ディレクターによるキーワード選定やライターハンドリングが重要になってきます。

テクニカルSEOの具体的な施策

テクニカルSEOをクローラビリティを向上させる施策とインデックスを促進する施策に分けて解説します。

クローラビリティの施策

- サイトマップ

- 内部リンク

- パンくずリスト

- robots.txt

- ディレクトリ構造

- ページネーション

- リダイレクト

- リンク切れ改善

関連記事:クローラビリティとは?

サイトマップ

サイトマップには、以下の2つの種類があります。そして、ここでいうサイトマップとは、後者のXMLサイトマップを指します。

- HTMLサイトマップ:検索ユーザー向けのサイトマップ

- XMLサイトマップ:検索エンジン向けのサイトマップ

XMLサイトマップを検索エンジンに送信することで、WEBサイトの構造を伝えることができます。そのため、検索エンジンにクローリングされやすくなります。

関連記事:サイトマップとは?

内部リンク

内部リンクとは、WEBページから同じサイト内の別ページにリンクを設置することです。

クローラーは、リンクを巡回して新しいURLを発見します。そのため、内部リンクを充実させることでクローリングの効率が高まります。とくに、新規ページは既存ページからの内部リンクで発見されることがありますので重要な役割を担います。

こうした特徴から、WEBサイト内で中核を担う重要ページに内部リンクを集中させると、検索エンジンに「重要ページ」であることが伝わりやすくなります。

関連記事:内部リンクとは?

パンくずリスト

パンくずリストとは、検索ユーザーが「閲覧中のWEBページがサイトのなかで、どの位置付けなのか」を把握するための内部リンクのことです。

原則的には、検索ユーザーのために設置するものですが、検索エンジンに正しいサイト構造を伝えるという役割を兼ねています。

関連記事:パンくずリストとは?

robots.txt

robots.txtとは、検索エンジンのクロールを制御するためのテキストファイルのことです。

たとえば、クロール必要がないページ、クロールしてほしくないページを指定して、クローラーに対して指示を出すことが可能です。

関連記事:robots.txtとは?

ディレクトリ構造

ディレクトリ構造とは、WEBサイトの構造のことです。

そもそも、ディレクトリとは、WEBページ(HTMLファイル)を配置するためのフォルダを指します。ディレクトリを適切に配置することで、WEBサイト内のページを整理できます。その結果、検索エンジンに対しても、わかりやすくシンプルなディレクトリ構造に仕上がります。

ページネーション

ページネーションとは、1つの長文記事を複数のページに分割する技術のことです。

代表的な例としては、ニュース記事やレビュー記事で用いられます。利点としては、ページを分けて公開する場合と比較して、ページ間に強い関連性がある旨を検索エンジンに伝えることができる点が挙げられます。WEBサイトとの相性を考慮のうえで、採用を検討してください。

関連記事:ページネーションとは?

リダイレクト

リダイレクトとは、WEBページの検索ユーザーやクローラーを強制的に別ページに転送移動させる技術のことです。

リダイレクトすると、転送元のWEBページから転送先の別ページにSEO評価を引き継ぐことが可能です。そのため、なにかしらの事情でページURLを変更したいときには、リダイレクトを利用してください。

関連記事:リダイレクトとは?

リンク切れ改善

リンク切れとは、Webページ上に設置しておいたリンクやボタンをクリックした後、ページにアクセスできずにエラー画面が表示されることです。別名で「デッドリンク」とも呼ばれます。

リンク切れを起こしていると、ユーザーがリンクをクリック後に「404 not found」というエラーコードが画面に表示されます。リンク切れは、ロボットに対してもユーザーに対して不親切なのでサイトの評価を落とす要因となるので必ず修正するようにしましょう。

関連記事:リンク切れとは?

インデックスに関する施策

インデックス(index)とは、検索エンジンのデータベースにWEBページが登録されることです。そして、この作業のことをインデキシングといいます。SEO内部対策では、インデックスに関連する重要な施策がたくさんあります。

- タイトル

- メタディスクリプション

- 見出し(hタグ)

- 画像のalt属性

- 重複コンテンツ / コピーコンテンツ

- リライト

- 著者や監修者の情報

- URL正規化

- canonical

- 構造化データ

- noindex

- nofollow

関連記事:インデックスとは?

タイトル

ここでいうタイトルとは、HTML言語のタイトルタグ(title tag)のことです。タイトルタグ内にページテーマとなるキーワードを含めることが重要です。ただし、下記のような使い方は不適切ですので注意してください。

- キーワードを乱用する

- ページ内容と異なるタイトル文に仕上げる

狙っているキーワードを左側に入れてキーワード最適化したタイトルを設定します。

関連記事:SEOに効果的なタイトルの文字数とは?

メタディスクリプション

メタディスクリプション(meta description)とは、WEBページの説明文を挿入するmetaタグのことです。

メタディスクリプションで設定した説明文は、検索結果のスニペットと呼ばれるページ情報の欄に表示されます。そのため、検索結果の画面上のクリック率に影響を与えます。こうしたことから、間接的なSEO効果をもたらすことがあります。

関連記事:ディスクリプション(description)とは?

見出し(hタグ)

ここでいう見出しとは、WEBページ内に見出しとして配置されるhタグを指します。

見出しを整理することで、読みやすい記事ページに仕上がります。検索ユーザーだけでなく、検索エンジンにも、正しく情報が伝わりやすくなり、コンテンツとしての価値が高まります。

SEO内部対策では、特にh1タグが重要です。タイトルと違った言い回しでキーワードを内包した見出しにしてください。

関連記事:見出しとは?

画像のalt属性

alt(オルト)とは、画像データの説明文を挿入するためのimgタグの属性を指します。altタグで画像データに補足文を入れることで、検索エンジンに画像データの内容を正しく伝達できます。

関連記事:alt属性とは?

重複コンテンツ (コピーコンテンツ)

重複コンテンツとは、同じサイト内における類似コンテンツのことです。一方、コピーコンテンツとは、外部サイトのコンテンツをコピーしたもの、または、コピーしたものに少し手を加えてオリジナルコンテンツに見せかけたものを指します。いずれにしても、ページの評価が下がる行為ですので注意してください。

- 不要なページをnoindex設定する

- 残すページに対して、不要なページをリダイレクトする

- 不要なページを削除する

仮に、自社サイトのコピーコンテンツが他サイトにあった場合は、次のように対処します。

- コピーコンテンツを作ったWEBサイトに削除要請を出す

- DMCAの申請を出す

関連記事:重複コンテンツとは?

リライト

リライトとは、WEBページの情報を更新する作業のことです。リライトが求められる場面としては、たとえば、下記のようなケースが挙げられます。

- 古い情報を最新情報に書き換える

- 低品質ページのクオリティを高める

リライトは、数年前の古くなった情報のページでNO INDEXになってしまった場合など有効です。新しい情報にリライトするとサイトインデックスされ、検索順位が劇的に変動することもあります。

関連記事:リライトとは?

著者や監修者の情報

WEBページの著者や監修者情報を掲載すると、ページ内で書かれている情報の信憑性を担保できます。

2022年に発表されたWEBサイト評価指標のE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)にもあるとおり、昨今では、コンテンツに対する信頼性が重視されています。そこで、ページの信頼性を裏付けるために、記事を作成した著者情報や監修者の情報が役立ちます。あわせて、ドメイン情報が掲載されるwhois情報にも、サイト運用者の情報を追加するとよいでしょう。

関連記事:記事監修とは?

URL正規化

URL正規化とは、インデックスすべき正しいページURLの情報を検索エンジンに伝える作業のことです。たとえば、次のようなケースでURL正規化が必要です。

- ホスト「www」の有無

- URLパラメータの有無

- SSL化(https)の有無

URL正規化の具体的な手法としては、canonical設定、リダイレクト設定の2つの技術があります。

関連記事:URL正規化の方法

canonical

canonical(カノニカル)とは、どのページURLをインデックスすべきかを指定する技術のことです。

カノニカル設定は、主に、URL正規化やページを統合する際に利用されます。指定の仕方は、HTMLファイルの<head>タグ内に記入するだけです。詳しいやり方は、下記記事をチェックしてください。

関連記事:canonicalタグとは?

構造化データ

構造化データとは、検索エンジンにコンテンツ情報を伝えるためのデータ形式のことです。そして、構造化データを構築することを構造化データのマークアップといいます。Google 検索がサポートする構造化データ マークアップを行うと、そのコンテンツを「リッチリザルト」と呼ばれる情報が豊富な検索結果に表示することができます。

この技術を用いることで、WEBサイト内の情報を正しく検索エンジンに伝えられます。そのため、コンテンツが適切な評価を受けやすくなり、インデックスの促進に貢献し、様々な検索結果で表示するようになります。

関連記事:構造化データとは?

noindex(ノーインデックス)

noindex(ノーインデックス)とは、クロールされたWEBページをインデックスさせないためのmetaタグの属性を指します。主に次のケースで使用します。

- デバッグ用のテストサイトを運用するケース

- WEBサイト会員専用のページを用意しているケース

- CVなどの都合上、低品質ページや重複ページを要するケース

noindexは、HTMLファイルの<head>タグ内に記述することで設定できます。

関連記事:noindexとは?

nofollow(ノーフォロー)

nofollow(ノーフォロー)とは、リンク先にページ評価を渡さないとともに、クロールしないように指示するmetaタグの属性のことです。通常は、ページと関連性が低い外部リンクを設置する際に利用します。誤って内部リンクにnofollowを設置すると、インデックスの妨げになりますので注意してください。

関連記事:noindexとは?

ユーザビリティの具体的な施策

ユーザビリティとは、ユーザーの使い勝手を良くするための施策です。ユーザビリティが高まると、ユーザーの滞在率が上がりサイトの評価が上がります。ユーザービリティを疎かにすると、なかには、検索順位を下げる要因となるケースもありますので注意してください。具体的には、下記のような点をチェックしてください。

- SSL化(https化)

- フォントサイズ

- 404ページ

- ページの表示速度

- サーバー速度

- MFI対応

関連記事:ユーザビリティとは?

SSL化(https化)

SSL(Secure Sockets Layer)とは、WEBサイト上の通信で発生するデータのやりとりを暗号化する技術のことです。SSLが導入されたサイトでは、URLのプロトコル部分が「http」から「https」に変化します。

WEBサイトをSSL化することで、セキュリティが高まり、外部の第三者によるハッキングなどを防げます。とくに、ユーザー情報を保有する、会員サイトや決済機能を有したサイトでは、SSLの導入が不可欠です。さらに、2024年現在では、Googleが「SSL化はSEOに影響を与える」ことを明言していることもあって、SEO対策の一環としても広く取り入れられています。

関連記事:HTTPS(SSL化)とは?

フォントサイズ

ここでいうフォントサイズとは、WEBページ内におけるパラグラフテキストの文字の大きさを指します。

一般的には、検索ユーザーが閲覧しやすいサイズに設定します。この適切なフォントサイズに関して、Googleは、16pxを推奨しています。ただし、サイトのユーザーにご年配が多い場合は、老眼を考慮して、やや大きめのフォントサイズに変更するといった配慮が求められます。

404ページ

404ページとは、存在しないページに対するリンクをクリックした際に表示されるエラーページのことです。404ページは、ユーザーに対して「ページが存在しない」ことを伝える役割を担います。

この404ページをカスタマイズすることで、ユーザーのサイト離脱を防ぐ一助となるケースがあります。404ページをカスタマイズするうえでは、デザイン変更、内部リンク設置といった作業が挙げられます。

関連記事:404 not foundとは?

ページの表示速度

ページ表示速度とは、検索ユーザーがリンクをクリックしてから、デバイス上でWEBページが表示されるまでにかかる時間のことです。

ページ表示に要する時間が長いほど、ユーザーにストレスを与えます。Googleによると、3秒以上の時間がかかると、半数以上のモバイルユーザーが直帰するというデータを公開しています。さらに、Google検索エンジンには、ページ表示速度が極端に遅いと、ページ評価を下げるというアルゴリズムが実装されていますので注意してください。

関連記事:サイトスピード(ページ表示速度)とは?

サーバー速度

サーバー処理を高速化することで、WEBサイト全体のページ表示速度が高まります。サーバー速度を上げる方法には、次のような手法があります。

- サーバースペックを上げる

- キャッシュ機能を使う

- ソースコードを整理する

- コンテンツ容量を小さくする

- データベースを整理する

サーバー処理は、ページ表示速度だけでなく、ページの反応速度などにも関係してきます。そして、こうした速度の評価を数値化した指標をコアウェブバイタル(Core Web Vitals)といいます。コアウェブバイタルは、SEO評価にも影響を与えますので、対策が必要です。

関連記事:サーバー処理の高速化とは?

MFI対応

MFI(Mobile First Index / モバイルファーストインデックス)とは、検索ランキングの決定要因などにモバイルページの情報を優先して使うという、Googleの検索アルゴリズムのことです。

そのため、モバイルフレンドリーなページ(モバイル環境で閲覧しやすいページ)を作成する必要があります。具体的な手法としては、レスポンシブデザインという技術の導入などが挙げられます。

関連記事:モバイルファーストインデックスとは?

SEO内部対策の一覧ページ

SEO内部対策を実行するとなると、多数のタスクが発生します。そこで、タスクに漏れが生じないように、チェックリストを作成してください。個々の施策の内容は下記表の記事を参考にしてください。

SEO内部対策のよくある質問

SEO内部対策に関する、よくある質問をまとめています。

Q:SEO内部対策でもっとも重要な施策は?

Answer)タイトル、メタディスクリプションの修正は必ず行いましょう。特にタイトルの最適化は大きなキーワードランキングにおいて影響があります。

Q:SEO内部対策と外部対策の違いは?

Answer)SEO内部対策とSEO外部対策は、SEO対策という点では共通していますが、そのための手法が異なります。

SEO内部対策では、サイト内部を改良し最適化して検索エンジンとユーザー向けに修正します。一方、SEO外部対策では、サイトの外的要因を用いて、自社サイトの評価を高めます。

関連記事:SEO外部対策とは

Q:テクニカルSEOとコンテンツSEOはどちらが重要か?

Answer)テクニカルSEOとコンテンツSEOは、両方重要です。

WEB担当者であれば「Contents is King(コンテンツが王様)」という言葉を聞いたことはあると思います。それだけSEOにとってコンテンツは重要です。しかし、SEO対策に求められるのは、コンテンツの価値だけではありません。そもそも、サイト設計の完成度が不十分だとコンテンツが正しく評価されないこともあります。そのため、テクニカルな面も整える必要が出てきます。

Q:SEO内部対策でセキュリティを高める方法は

Answer)セキュリティを高める手法として、SSL化(https化)が挙げられます。

WEBサイトをSSL化することで、アクセス時に発生する通信データを暗号化できます。すると、外部の第三者によるデータの盗聴を防ぐことが可能です。とくに、顧客データを有する会員機能や決済機能を持つサイトとしては必須の対策です。

関連記事:SSL化とは

Q:WEBサイト診断とは何ですか?

Answer)WEBデータの解析、市場や競合調査を通じて、自社サイトの状況を把握することです。さらに、抽出した課題をもとに、SEO内部施策を進めます。

東京SEOメーカー(本サイト)では、初回のみ対策サイトのキーワード最適化やサイト設計が正しいかを診断するサービスを提供しています。そして、30ページにわたる、サイト内部修正診断書を提出します。そのうえで、サイト内部修正診断書にそってサイトを修正していきます。

サイト内部修正診断書は、サイトを育てていくうえでの指針となるものです。この指示通りにサイトを修正しつつ、良質な外部リンクを獲得すると、自然と対策キーワードで上位表示していきます。

| SEO内部対策の関連記事 | |

|---|---|

| 内部リンクとは? | クローラビリティとは? |

| ユーザビリティとは? | コンテンツSEOとは? |

| クローラビリティ対策 一覧 | ||

|---|---|---|

| タイトルタグの最適化 | メタディスクリプションタグの最適化 | 見出し(Hタグ)設定 |

| alt属性の設定 | 内部リンクの最適化 | ディレクトリ構造の最適化 |

| パンくずリストの設置 | サイトマップの送信 | インデックス対策 |

| 構造化データの実装 | SSL化(HTTPS) | Canonicalタグの設定 |

| wwwありとなしの統一 | robots.txtの設定 | URL正規化 |

| ユーザビリティ対策 一覧 | ||

|---|---|---|

| ページ表示速度の改善 | UIとUXの改善 | コアウェブバイタルの改善 |

| サーバー処理の高速化 | モバイルフレンドリーの改善 | レスポンシブウェブデザインの導入 |

まとめ

SEO内部対策とは、WEBサイト内を修正して、検索ランキングを高める施策のことです。コンテンツSEOとテクニカルSEOの2つの手法にわかれます。前者ではコンテンツの価値を、後者では検索エンジンにコンテンツ情報を正しく伝える役割を担います。SEO内部対策はクローラビリティとユーザビリティの観点からも考えて施策を進めていきましょう。SEO内部対策は作業量が多いので、作業漏れが起こらないようにするためにも、作業用のチェックリストを用意して、施策に取り組んでください。

SEO内部対策とは、WEBサイト内を修正して、検索ランキングを高める施策のことです。コンテンツSEOとテクニカルSEOの2つの手法にわかれます。前者ではコンテンツの価値を、後者では検索エンジンにコンテンツ情報を正しく伝える役割を担います。SEO内部対策はクローラビリティとユーザビリティの観点からも考えて施策を進めていきましょう。SEO内部対策は作業量が多いので、作業漏れが起こらないようにするためにも、作業用のチェックリストを用意して、施策に取り組んでください。