【2024年最新版】SEOとは?初心者のための基本と具体的なSEO対策について解説

SEOとは、「検索エンジン最適化」のことを指します。英語のSearch Engine Optimizationの頭文字をとってSEOと言います。

SEOとは、「検索エンジン最適化」のことを指します。英語のSearch Engine Optimizationの頭文字をとってSEOと言います。

SEOに成功すると、サイトが検索結果に上位表示され、ウェブサイトの訪問者数が増加します。見込み顧客となるユーザーのリード獲得に成功すれば売り上げにつながるコンバージョン数も増えるので、企業はSEOに力を入れます。長年、企業のWEB担当者をやっていればSEOの重要性はよく理解してるはずです。しかし、突然、上司や社長からうちのWEB担当者になれと言われた場合、何から手を付けていいのか迷うはずです。

こんなかたにおすすめ!

- SEOを基礎から知りたい!

- メリットデメリットが知りたい

- 具体的な対策も知りたい!

目次

SEO とSEO対策

冒頭でも述べた通り、SEOとはSearch Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略です。

検索エンジンにサイトが上位表示しやすいように調整して最適化することがSEOであり、SEOの具体的な対策を「SEO対策」といいます。

SEOのランキングのルールは、200以上のGoogleアルゴリズムによって決定しており、正しいSEO対策は、アルゴリズムから高評価を得るためのものです。

SEO対策は、まずWEBサイトのコンテンツ内容を充実させ、関連性の高いキーワードを適切に配置するサイトの内部対策があります。

次に、他のWEBサイトからのリンクで紹介を受ける外部対策があります。

検索エンジンのアルゴリズムは頻繁にアップデートされるため、定期的な最適化の見直しと更新が必要です。

SEO対策は、単発の作業ではなく、継続的に行い、最新のアルゴリズムのアップデートにも気を配り、慎重に戦略を立てて実施することが重要です。

検索エンジンとは

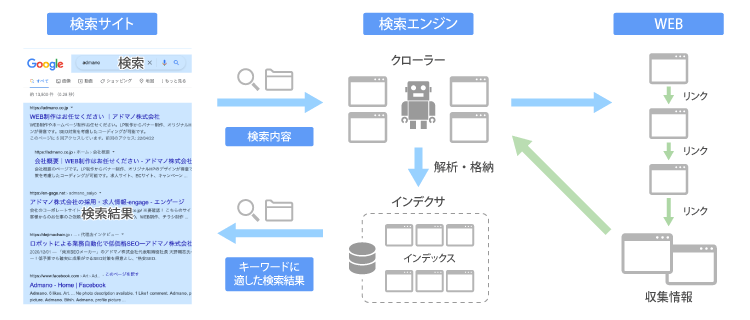

検索エンジンは、インターネット上の膨大な情報から特定のキーワードに関連するウェブページを検索し、一覧で表示してくれます。

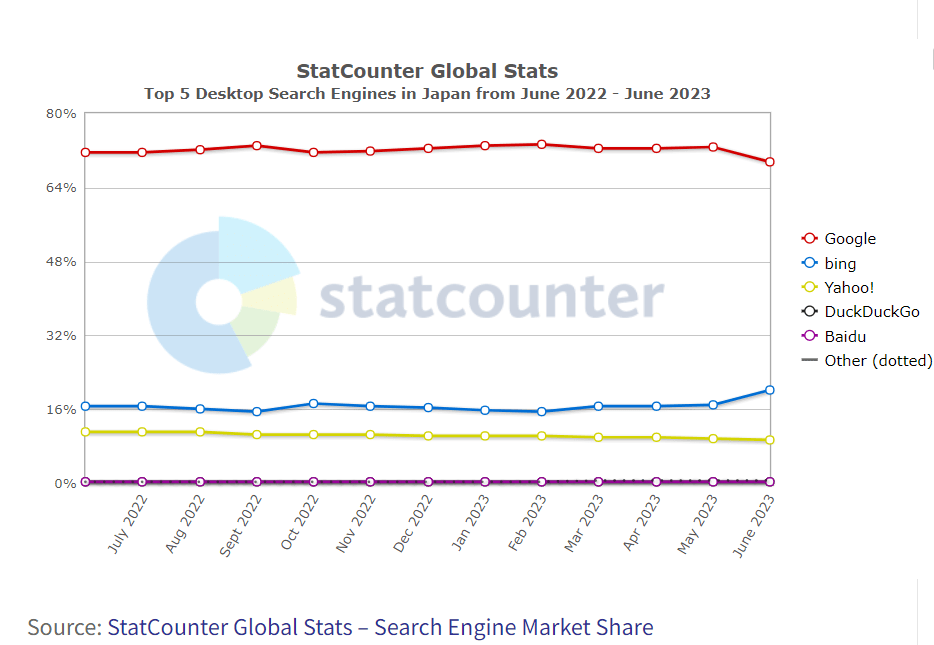

Google以外にもYahoo!JAPANやMicrosoft Bingなどがありますが、Yahoo!JAPANは現状Googleエンジンを採用していることから、日本の検索エンジンシェアでは80%以上はGoogleが占めています。

検索エンジンのシステムは大きく分けて、ウェブクローラーと呼ばれるプログラムがウェブページを巡回し情報を集める「クローリング」、集めた情報を整理し保存する「インデックス」、そしてユーザーの検索クエリに最も適した情報を提供する「ランキング」の3つのステップで機能しています。

検索エンジンの技術は日々進化しており、より質の高い検索結果をユーザーに提供するように日々アップグレードされています。SEOは、単発の作業ではなく、継続的な施策が求められます。最新のアルゴリズムのアップデートにも気を配り、慎重に戦略を立てて実施することが重要です。

SEOのメリット

なぜ、企業は、SEOに力を入れるのか。それは、SEOに大きなメリットがあるからです。

SEOのメリットを解説します。以下、7つピックアップしました。

- サイトの流入数が増える

- 流入ユーザーの質が高い

- 広告宣伝費を抑えられる

- コンテンツが資産となる

- マーケティングの基盤となる

- ブランディングできる

- 音声検索最適化(VSO)にもなる

サイトの流入数が増える

SEOのメリットは、サイトの流入数が増えることにあります。

現在では大半の人が、インターネットおよび検索エンジンを日常的に利用しており、Google検索だけでも1日35億件の検索があります。さまざまなSEO対策を実施した結果、サイトが上位表示され、検索流入が増えれば、問い合わせも増加するはずです。

Google検索順位別クリック率(2020年)

| 検索順位 | クリック率 |

| 1位 | 28.5% |

| 2位 | 15.7% |

| 3位 | 11.0% |

| 4位 | 8.0% |

| 5位 | 7.2% |

| 6位 | 5.1% |

| 7位 | 4.0% |

| 8位 | 3.2% |

| 9位 | 2.8% |

| 10位 | 2.5% |

参考:Why (almost) everything you knew about Google CTR is no longer valid(SISTRIX)

上図は、Google検索結果の表示順位別のクリック率を調査した結果です。検索上位になればなるほど、Webサイトへの流入が増える傾向にあることが分かります。

なお検索結果2ページ目以降(検索順位11位以下)のクリック率は1%を下回ります。より多くの流入を狙うなら、1ページ目(検索順位1位~10位)を目指す必要があります。

実際、マーケティング担当者の49%がオーガニック検索が最高のROI(費用対効果)のよい施策であると考えていることからも、SEOの成功がビジネスの成功へとつながると言えます。

流入ユーザーの質が高い

SEOのメリットは、流入ユーザーの質が高いことです。

集客では、とにかく人を多く集めればよいというわけではありません。収益につながりやすいのは「自社のサービスや商品に興味を持つ人、これから興味を持つ可能性がある人」です。

検索エンジンからWebサイトへ流入してくるユーザーは、既に何かしらのニーズを抱えており、検索という行動を起こしています。自らがクリックしてサイトへ訪れるため、「ユーザー自身のニーズ」と「Webサイトが提供するサービスや商品」が合致しやすい傾向にあります。よってサービス提供側としては、質の良い顧客獲得が期待できるのです。

広告宣伝費を抑えられる

SEOのメリットは、広告宣伝費を抑えられることです。

集客にはプッシュ型とプル型があります。プッシュ型は、企業主導で情報を伝えるタイプの集客方法で、テレビCM・訪問営業などが含まれます。プル型は、ユーザーが自ら情報を探すタイプの集客方法で、SEOはこちらに含まれます。

プッシュ型は広く情報を届けるため、それだけ多額の広告宣伝費が必要です。対してSEOをはじめとするプル型は、少額からでも始めやすく効果を期待しやすくなります。

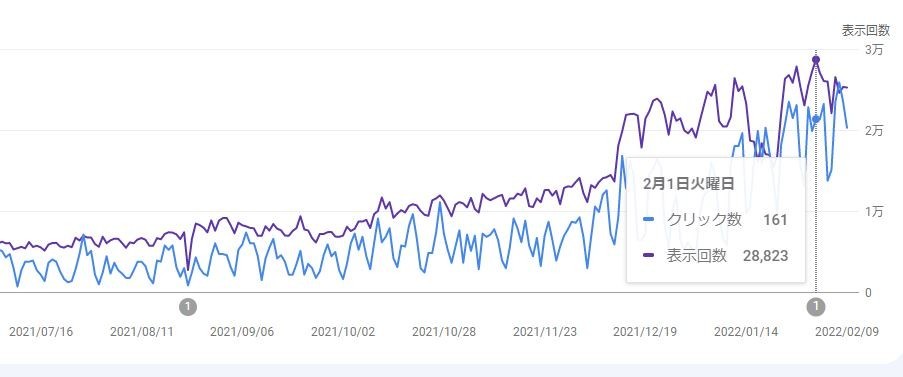

検索エンジンの自然検索欄で上位表示すれば集客し続けることができ、何回クリックされても費用はかかりません。そのため上図のように表示回数とクリック数がいくら伸びたとしても、そのアクセスに対しての広告費を検索エンジンに払わなくてよいのです。

類似の集客手段であるリスティング広告はクリックごとに、アフィリエイトなら成約ごとに課金されます。バナー広告などの純広告は期間や出稿量に比例して費用が必要です。

SEOではクリックごとの費用が発生しませんし、検索エンジンに評価され続けている限り、追加費用なしで集客し続けられます。もちろん完全に0円というわけではなく、おこなう対策に応じて費用は発生します。適切におこなうならば、長期的に見てコストパフォーマンスの良い施策となり得るのです。

コンテンツが資産となる

SEOのメリットは、コンテンツが資産となることです。

現在の主流の1つとなったコンテンツSEOは、文章や画像などのコンテンツを発信することで上位表示を実現し、かつ検索エンジンからの集客を目指す手法です。上位表示を実現するためには「Googleに評価される良質なコンテンツ」が必要であり、良質なコンテンツはWebサイトへ流入したユーザーを顧客へと変えることができる可能性があります。

よって適切にコンテンツSEOをおこなっていけば、自然と良質なコンテンツが増えていくはずです。1度作成したコンテンツは半永久的に残り、顧客リーチのための資産として蓄積されます。長期的に見れば安定した集客が期待できると言えます。

マーケティングの基盤になる

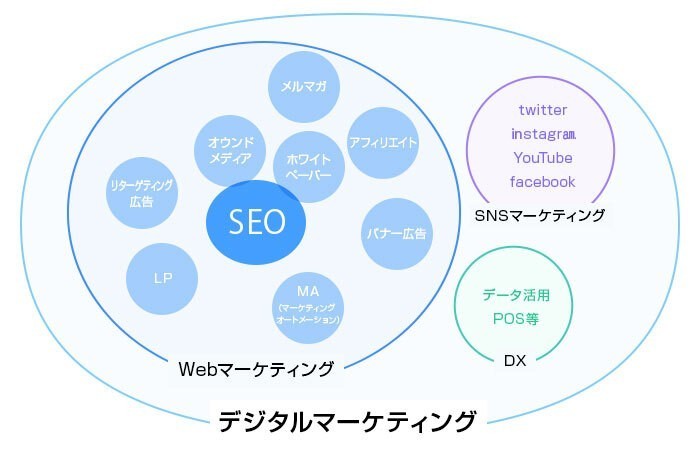

SEOのメリットは、マーケティングの基盤になることです。

マーケティングとは「サービスや商品が売れる基盤作り全般」をさし、ビジネスには欠かせない活動です。なかでもSEOはデジタルマーケティングの基本的な部分に含まれます。

人々は検索によってさまざまな情報やサービスにアクセスしているため、競合他社よりも検索結果が上位に来れば収益が大きくなる傾向にあります。検索順位を上昇させるSEOは、マーケティング全体の柱となる基盤部分です。

ブランディングできる

SEOのメリットは、ブランディングできることです。

ブランドは「他と区別できるもの」のことであり、ブランディングは「ブランドを作り、その知名度を向上させる活動全般」のことです。

適切にSEO対策をおこなえば、検索結果で「サイト名」がユーザーの目に触れる機会が増えます。1度サイト名を覚えたユーザーは、次回以降サイト名で検索(指名検索)する可能性があります。指名検索が増えれば、「サイト自体の認知度が向上した」ということ、つまりブランディングができたということになります。ブランドの認知度、オンラインでの認知度があがれば顧客より信頼されやすくなります。

サイト名を覚えてもらうには、優良で価値あるコンテンツを提供することも効果的です。これはすなわちWebサイト自体のファンを作ること(ファンマーケティング)にもつながります。コンテンツによってできたファンは、潜在的にそのコンテンツへのニーズを持ちます。将来的にはWebサイトで提供するサービスや商品の顧客となる可能性もあります。

音声検索最適化(VSO)にもなる

SEOのメリットは、音声検索最適化(VSO)にもなることです。

音声検索は、スマホをはじめ対応デバイスへ、音声でキーワードを伝えることで検索するシステムです。ユーザーは音声検索設定をONにした状態で、対応デバイスへ喋りかけることで検索が可能となります。

通常検索も音声検索も、同じキーワードの検索結果は基本そこまで大きく変わりません。SEOで通常検索の上位を獲得していれば、音声検索でも上位を獲得しやすくなります。SEOをおこなうことで、自然とVSOもできていることになるはずです。

SEOのデメリット

今度は、SEOのデメリットについても考えてみます。

SEOのデメリットを以下、3つピックアップしました。

- 成果まで時間と手間がかかる

- 適切に実行しないと成果が出ない

- アルゴリズムのアップデートで順位下落する可能性がある

成果まで時間と手間がかかる

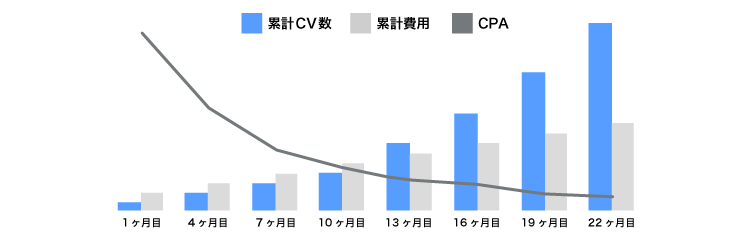

SEOのデメリットは、成果まで時間と手間がかかることです。

リスティング広告であれば、入札単価を上げればすぐにキーワードに対しての上位表示の広告枠に広告を配信することができます。しかしSEOは対策したからといって、すぐに順位が上がるわけではありません。例えば、新たなドメインを取得しWebサイトを作成した場合、検索エンジンに認識される(インデックス)まで、ある程度時間が必要です。

さまざまなSEO対策をおこなうにも時間が必要です。既に公開済みのWebサイトであれば、まず現状を調査した上で、適切な対策を決定し、適宜実行するというプロセスが基本です。対策としてはサイト構造の調整、コンテンツ作成などがあります。さらに対策後は、実際の順位の変動もふまえて軌道を修正しなければなりません。

この点についてGoogleは、以下のように説明しています。

成果が出るまで時間がかかることを忘れないでください。変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は 4 か月から 1 年かかります。

※参照元:SEO が必要なケース – Search Console ヘルプ

とにかく時間と手間がかかるSEOですが、その分、1度適切に実行できれば安定して順位獲得しやすいのも特徴です。

適切に実行しないと成果が出ない

SEOのデメリットは、適切に実行しないと成果が出ないことです。

とにかく記事を追加したり、被リンク獲得したりすれば良いというわけではありません。追加したコンテンツや獲得した被リンクがGoogleの基準にそぐわないものであった場合、成果が出ないどころか、かえって逆効果になる可能性があります。

適切にSEOをおこなうためには、まず「Googleが推奨する順位上昇対策」をしっかり把握することが大切です。最近ではリッチリザルトやナレッジパネルなどの機能により多くの情報がユーザーに提供されています。

さらにGoogleは随時アップデートしているため、この基準は変動する可能性があります。1度把握したら終わりではなく、定期的に確認し、自身のWebサイト対策へと反映することをおすすめします。

アルゴリズムのアップデートで順位下落の可能性がある

SEOのデメリットは、アルゴリズムのアップデートで順位下落の可能性があることです。

Googleアルゴリズムは検索順位を決めるルールであり、定期的にアップデートがおこなわれます。数カ月から数年、SEOに力を注ぎ、1ページ目以内に表示されるようになったとしても、Googleのアルゴリズムのアップデートでいきなり順位が下落するかもしれません。仮に下落すれば、1ページ目以内に表示されていたときの検索流入数が一気になくなります。

リスク回避のためにも、Googleが推奨しない手法(ブラックハットSEO)を避け、推奨される手法(ホワイトハットSEO)で対策することをおすすめします。またSEO対策と他の集客手法を併用することでも、いざという時に備えやすくなります。

2024年最新SEOに対応するには

2024年のSEO対策で一番重要なのが、コンテンツの質であることは変わりません。

2023年9月にヘルプフルコンテンツシステムのアップデートが行われました。このアップデートで今後のSEO対策の方向性が大きく決定されました。

「人間が人間のために作成した独創性のある付加価値を提供できるサイト」が検索結果に表示されやすくなります。

そして、今後のSEOではユーザーに満足感を与えているサイトが高く評価され、上位表示されていきます。

もはや、SEO(検索エンジン最適化)は、SUO(検索ユーザー最適化)であると言えます。

ユーザーに満足感を与えることができる「品質の高いサイト」は、全ての分野で高い技術で編集され整理されています。

よって、2024年のSEOは、さらなるサイト制作者のたくさんの努力が必要です。

また、こちらの動画では2024年の最新SEOについて解説していますのでご覧ください。

次にGeneral Guidelinesに記載のある情報をもとに2024年に重要なSEOについて5つに分けて説明します。

ユーザー第一のコンテンツ

まず、サイト全体がユーザーのことを第一に考えて作られているかどうかがすべてのSEOの土台となります。

ヘルプフルコンテンツシステム(Helpful Content System)とは、Googleの検索結果がユーザーにとって役に立ちより使いやすくするための仕組みです。このシステムの目的は、インターネット上の情報の質を高め、ユーザーにとって本当に必要なコンテンツを提供することにあります。

具体的には、検索エンジンで上位表示されることだけを目的としたコンテンツ内容ではなく、ユーザーに役立つ、質の高い情報を提供するWEBサイトを優先的に表示させるものです。

また、以前は、記事単位で優良な記事コンテンツが個々に上位表示していましたが、ヘルプフルコンテンツシステムでは、サイト全体のシグナルが生成され自動ランキングシステムに利用されます。よって、サイト全体のコンテンツテーマの一貫性やサイトの目的も重要です。この今後のSEOの土台となる考え方は、ヘルプフルコンテンツシステムを徹底的に勉強して理解しておくとよいでしょう。

EEATについて

次に、ユーザー第一のサイトは、専門性や権威性が高いかどうかが重要です。専門性の高いサイトや権威のあるサイトは上位表示しやすい事は以前から変わっていません。EEATについては、必ず押さえておいてください。では、専門家でないとSEOで上位表示するコンテンツが作れないかというとそうではありません。専門性や権威性がなくとも自らの体験をベースに書いた記事コンテンツやサイトはヘルプフルコンテンツシステムで高評価を受けることができます。

特に、YMYL(お金や健康に関する情報を扱うページ)の領域では、正確で信頼できる情報を提供するためには、専門的な知識が必要なことが多いです。しかし、YMYLであっても役にたつ個人の体験を共有するコンテンツはユーザーが欲しいと思う情報源になり上位表示が可能です。

たとえば、妊娠中の睡眠の問題では、専門家が提供するコンテンツは、「妊娠中の安全な睡眠薬の情報」になりますが、専門性のない個人でも「妊娠中に快適に寝るための枕の使い方」を実際に体験した経験から提供すれば、ユーザーに役に立つコンテンツとなりSEOで高評価を受けることができます。

人々は、困ったときに互いに助け合い、経験を共有し、慰めを得たり新しい発見をしたりします。よって専門家からの情報だけではなく、こうした個人の体験話も人々にとって有益なコンテンツとなります。

よって、専門性や権威性がないからと言ってコンテンツ作成を諦めるのではなく、自らの体験によるコンテンツで他人が共有すると役に立つ情報であれば高い評価を受けてSEOで上位表示できることを覚えておきましょう。

独創性・テーマ性・付加価値について

ヘルプフルコンテンツシステムとEEATを理解したら、次にサイトコンテンツのテーマが絞られていて独創性があるかどうかを確認してください。

ユーザーにとって付加価値のあるコンテンツを届けるには、他社の情報やコンテンツを焼きまわした類似性の高いサイトでは、有益とは言えません。

より分かりやすく独創性を出すには、サイトテーマを絞ることから始まります。テーマ性を絞ればより専門性が高くなるメリットもあります。

テーマを絞りその分野で深堀りをしていけば比例して独創性も高くなります。浅く広くではなくて狭く深くコンテンツを作っていくとユーザーが求めているレベルの高い価値の情報を創出することができます。

まずはテーマを絞り、独創性を出しユーザーに付加価値を届ける、この流れを常に意識してコンテンツの作成を行いましょう。

デザイン(UI/UX)手作りの努力・高い技術力

コンテンツ内容が固まったら、あとはそのコンテンツをユーザーにどのように届けるか見せ方の問題です。

UIとはユーザーインターフェースのことですが、ユーザーとの接点となるUIはユーザーの信頼を得るための非常に大事な部分です。

UIの高いサイト(=デザイン性の高いサイト)はユーザーを楽しませ、心地よくさせて満足度を高めます。ユーザーの満足度が高ければユーザーの信頼につながります。EEATのT(信頼)を向上させるには、デザイン性の高いサイトを作ることもSEOに好影響を与えます。

しかし、デザイン性の高いサイトと簡単に言ってもユーザーが満足するデザインを作るには、高いデザインの技術力とアイデア、創造的思考が必要です。テンプレートのデザインを採用するのではなく、手作りのデザインを努力して創造することもサイトの専門性とユーザビリティを高めSEOに好影響を与えます。

コンテンツの有益な目的・正確さ・満足感

サイトコンテンツの存在意義とその目的は何なのか、方向性がずれていないか定期的に確認をすることが大事です。

最初は、ユーザーのことを第一に考えて作り始めたコンテンツも時の流れと市場や内的要因と外的要因の変化によりズレが生じてくることがあります。

ユーザーのためになる情報を最初は丁寧に発信していたサイトもいつの間にか自社の利益を優先するためのサイトコンテンツになってしまっていたり知らず知らずのうちに道を外していくことは往々にしてあります。

最後に、今まで解説してきたことを網羅しサイトコンテンツが仕上がって来れば、後はサイトコンテンツの情報の正確さの確認とファクトチェックを必ず行います。間違った情報は、ユーザーを混乱させ、信頼を失墜させます。

ユーザーの満足感を満たすコンテンツはどういうものなかの今一度考えてみましょう。

具体的なSEO対策のポイント

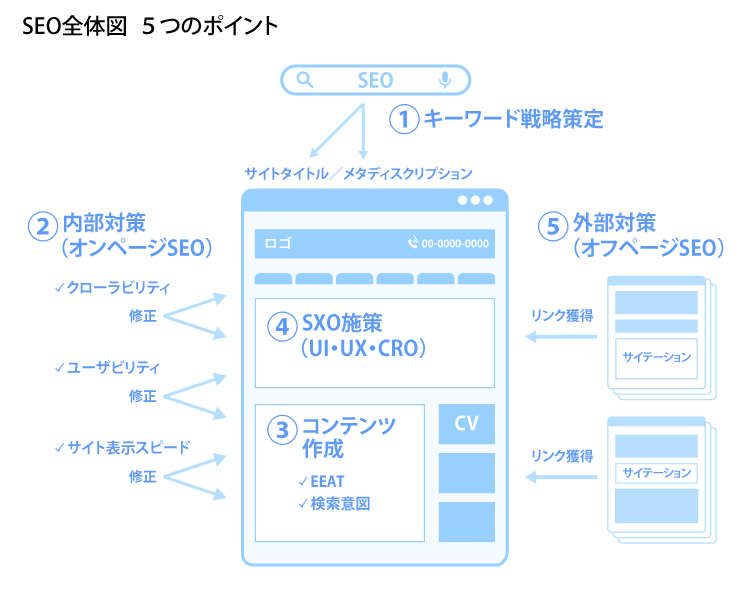

ここでは、具体的なSEO対策をわかりやすく5つのポイントにして解説します。

SEO対策を行っていくうえで、まずSEO対策の全体像を把握しましょう。全体を俯瞰してみて、理解したら、個々の細かい施策へと入っていきます。

SEO対策の全体像は5つの項目に分類すると理解しやすいです。

- キーワード戦略策定

- 内部対策(オンページSEO)

- コンテンツSEO

- SXO施策(UI・UX・CRO施策)

- 外部対策(オフページSEO)

これら5つの施策をユーザー第一のコンテンツを作成するというミッションをサポートするために行います。

| SEO対策の項目 | KPI | ポイント | MUST(必須対応) | |

| 1 | キーワード戦略策定 | どの検索クエリで上位表示していくか決める | 月間検索件数の多いキーワードとロングテールキーワードによる戦略を決める | ビッグワード・ミドルワード・スモールワードの分別化とナビゲーションクエリ、トランザクションクエリ、インフォメーションクエリの決定 |

| 2 | 内部対策 | 検索結果に表示されるようにサイト内部を最適化する | クローラビリティの対策項目とユーザビリティの対策項目をそれぞれ対策する | インデックスの確認・タイトル・メタディスクリプションの修正 |

| 3 | コンテンツSEO | 検索意図に合致したコンテンツを制作する | 1次情報と独自性の高い情報の公開 | 体験・専門性・権威性・信頼性(E-E-A-T)の担保 |

| 4 | SXO施策(UI・UX・CRO施策) | 離脱されないようなデザインとユーザーインターフェースでコンバージョン率を高める | ユーザーが使いやすいデザインと機能でネット体験を心地よいものにする | 最新のデザインと機能やCall to Action、EFOの改善 |

| 5 | 外部対策 | リンクビルディングやサイテーションを獲得していく | ニュースリリースやメディアへの出稿でサイテーションを増やしたり、第3者にリンク獲得依頼をすすめる | 低品質なリンク購入はしない。プレスリリースは積極的に行う。 |

5つのSEO対策の項目とKPIとポイントを確認して、MUST(必須対応)から着手していきましょう。

それでは、各SEO対策の詳細に入っていきます。

1.キーワード戦略策定

SEOの1つ目の対策はキーワード戦略策定です。

SEOを始める際、最初に考えなければならないのがキーワードの選定です。どのキーワードを選ぶかによってSEOの難易度は変わってきます。

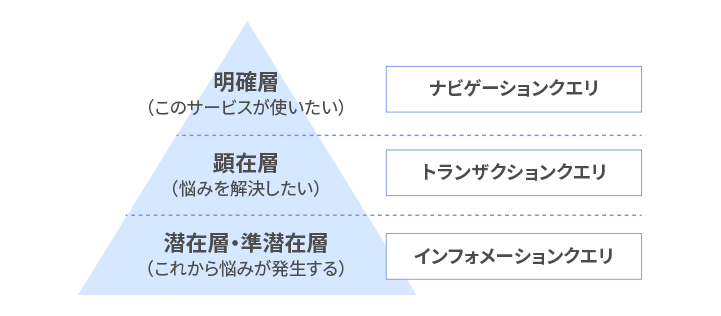

検索クエリ(キーワード)は、3つのボリューム別に分けられます。

- ビッグワード(月間検索件数10000以上)

- ミドルワード(月間検索件数1000以上10000以下)

- スモールワード(月間検索件数1000以下)

また、検索クエリは、ユーザー(顧客層)のターゲット層別に分けることもできます。

- ナビゲーションクエリ(顧客の明確層)・・・CVに直接つながる。GOクエリともいう。

- トランザクションクエリ(顧客の顕在層)・・・CVにつながる可能性が高い。DOクエリともいう。

- インフォメーションクエリ(顧客の準顕在層)・・・リード獲得の段階。Knowクエリともいう。

ビッグワードのトランザクションクエリが一番競合との戦いが熾烈です。検索件数が多く購買につながるキーワードはどの企業も狙っているからです。

売り上げに直結するキーワードは上位表示に成功すれば、より多くの集客を見込めますが、競合が多いため、上位表示できるとは限りません。

場合によっては、競争力がはるかに低いスモールワードを狙った方がビジネスにとって有利な場合もあります。

>>SEOキーワード難易度とは?分野で大きく変わるSEOの難しさ

SEOでは、これらのスモールワードのキーワードの対策を進めることをロングテールSEOといいます。

ロングテールを理解することもSEOのキーワード戦略策定で重要です。

キーワード「SEO」で1位にランクインするのは素晴らしいことですが、そればかり狙って長い間1位を取れず時間とリソースを使い続けるよりも複合ワードやエリアワードで上位にランクインして集客につなげていくことも立派なSEO戦略です。

2.内部対策(オンページSEO)

SEOの2つ目の対策項目は内部対策です。オンページSEOとも言い、サイト内部を検索結果に表示されるように修正していく対策です。

SEOの内部対策は、クローラビリティに関する対策とユーザビリティに関する対策に分けることができます。

クローラビリティに関する対策とは、Googleのロボットがサイトを読みやすくするようにするための修正です。

クローラビリティの高いサイトとは、ロボットが読みやすいW3C準拠のhtmlコーディング(HTML Living Standard)のルールに沿ったコーディングをして「検索エンジンが見つけやすく理解しやすいサイトにする」ことです。

次に、クローラビリティに関する対策の詳細を一覧にしますのでそれぞれの詳しい対策は、クリックして各項目の専門ページで確認して対策をしてください。

<クローラビリティに関する対策>

ユーザビリティに関する対策は、ユーザーが使いやすいサイトへ修正することです。

ユーザビリティ(usability)とは、「use」と「ability」を合わせた造語で、「有用性」「使いやすさ」「使い勝手」の意味です。ユーザーがサイトを使いやすく、欲しい情報がすぐに手に入るサイトコンテンツはユーザビリティが高いといえます。

次に、ユーザビリティに関する対策の詳細を一覧にしますのでこちらもそれぞれの詳しい対策は、クリックして各項目の専門ページで確認して対策をしてください。

<ユーザビリティに関する対策>

SEO内部対策は、SEO技術のサイトへの搭載です。必ずクローラビリティに関する対策とユーザビリティに関する対策の2つを行いましょう。東京SEOメーカーでは、これらのSEO内部対策をセットにしたSEO内部対策の決定版というサービスがあります。是非、内部対策を希望の方は、サービス資料をダウンロードしてその内容をご一読ください。

3.コンテンツSEO

コンテンツSEOを成功させるには、ユーザーが求める質の高いコンテンツを作ることです。

では、Googleが言う質の高いコンテンツとはどういうものかGoogle検索セントラルに言及がありますので、下記3つあげます。

上記Google検索セントラルの3ページをまずは一読してください。

コンテンツを作成するときは、必ず、ユーザーが何を求めているか考える必要があります。ユーザーインテント (検索意図)を調べ、特定の検索クエリに1位表示するページとして確信が持てるかどうかが重要です。

常に新しい情報を発信し、独自の1次情報をわかりやすく伝えることも重要です。

自社のノウハウや強みを公開することで、その分野のエキスパートとして評価を高めブランド力がついてきます。このことがSEOでも権威性を高め、評価が上がりますし、長期的にはファンが増えて売り上げにもつながります。

4.SXO施策(UI・UX・CRO施策)

SEOの4つ目の対策はSXO施策です。

SXOは、Search Experience Optimizationの略で、検索“体験”最適化のことです。

ユーザー第一のコンテンツ作成を考えると、この検索するユーザーの体験を向上させる対策も重要です。

なぜならサイトに訪れたユーザー体験の向上によりユーザーが満足しコンバージョン(お問い合わせや資料DL)につながり、最終的に売り上げにつながるからです。

検索体験最適化につながる施策を次に挙げます。

<SXO施策つながる対策>

CROとは「Conversion Rate Optimization」の頭文字を取った略称で、日本語では「コンバージョン率最適化」という意味です。

>>コンバージョン率最適化(CRO)とは?CRO施策について詳しく解説

SEOの効果を測定は、Google Analytics4とGoogle Search Consoleで行います。

これらのツールを使用することで、ウェブサイトのパフォーマンスを多角的に評価し、SEO戦略を見直して最適化することが可能です。

Google Analyticsは、ウェブサイトのトラフィックやユーザー行動を詳細に分析するツールです。主な指標としては「トラフィック」「ページビュー」「滞在時間」「直帰率」などがあります。

特に「コンバージョン率」は、訪問者が目標とするアクションをどれだけ行ったかを示す重要な指標です。これらのデータを元に、ウェブサイトの改善点や新たなSEO戦略を考えることができます。

アクセス解析によって改善が必要なページやWEBサイト全体の問題点がわかってきます。発覚した問題点に優先順位をつけて優先度の高いものからスピーディーに対応します。

一方で、Google Search Consoleは、ウェブサイトがGoogle検索でどのように表示されるかを管理するツールです。

こちらは主に「クリック数」「表示回数」「クリック率」「平均掲載順位」などの指標を提供します。これらのデータは、特定のキーワードでのパフォーマンスを把握するのに非常に役に立ちます。また、サイトに存在する問題点やエラーもこのツールで確認できます。

Google AnalyticsとGoogle Search Consoleは、それぞれ異なる側面のデータを提供するため、両方を活用することでより総合的な分析が可能です。

例えば、Google Analyticsでトラフィックが増加していることを確認したら、Google Search Consoleでそのトラフィックがどのキーワードから来ているのかを調査するといった使い方があります。

5.外部対策(オフページSEO)

SEOの5つ目の対策は外部対策です。

外部のサイトからリンクやサイテーションを獲得し外部から評価を受ける対策です。

リンク獲得は、リンクビルディング施策と言われ、コンテンツとともに、Googleの検索ランキングにとって重要な要因の1つです。正当なリンクを得ていくことは、非常に重要です。サイテーションやリンクを獲得するということは、ほかのユーザーから「このサイトがおすすめ」と紹介してもらえたということです。

サイテーションとは、nofollow値が付与されている被リンクやリンクがついてない言及や紹介で、暗示的に引用された外部要素です。

リンクはないが、他のサイトで取り上げられたものをサイテーションと検索エンジンは認識します。

リンクビルディングやサイテーション効果を高めるためには、SNSページを作成し運用したり、Googleビジネスプロフィールを作成したり、各種情報メディアに自サイト情報を掲載することが対策となります。

>>サイテーションとは?サイテーションの意味とSEO効果を解説

SEOの外部対策で特に気を付けなければいけないのが、SEOペナルティです。

検索エンジンの使命は、ユーザーが望む情報を表示することにあります。

そのため、過度のSEOや不正リンクなどのイレギュラー手法で検索エンジンの仕組みを逆手にとって順位上位を目指した場合、アルゴリズムによって「スパム」と判断され、検索結果からの除外などのペナルティを受けてしまうことがあります。

ペナルティを防ぐためには、Googleのガイドラインをしっかりと守ることが1番です。Google検索セントラル検索の基本事項を熟読し、その記載内容に従いつつSEO対策を進めていくようにしましょう。

SEOのよくある質問(Q&A)

SEOの基本的なよくある質問で学んだことを復習してみましょう。

Q:SEOって何ですか?

Answer)SEOとは、検索エンジン最適化のことです。Googleなどの検索エンジンでサイトが表示されるようにすることです。表示結果(Serps)の自然検索枠をSEO枠といいます。サイトを上位表示させる施策をSEO対策と言います。

Q:SEO対策は何をするか?

Answer)SEO対策は、大きく分けてSEO内部対策(オンページSEO)とSEO外部対策(オフページSEO)の2つです。この2つの対策が重要です。SEO対策を成功させる考え方は、ユーザーの検索意図を的確に把握するために、ターゲット(顧客)を深く理解すること、そして検索エンジンの基本的な仕組みを理解することです。

Q:SEO対策のポイントは?

Answer)5つのSEO対策(キーワード戦略策定、内部対策(オンページSEO)、コンテンツSEO、SXO施策(UI・UX・CRO施策)、外部対策(オフページSEO))を満遍なくバランスよく対策することです。根気よく長期計画で対策を続けることが成功への近道です。

Q:SEO対策は自分でできるか?

Answer)基本的なSEO内部対策は自分でできます。このページをよく読んで対策を開始しましょう。SEOチェックシートでSEO対策の進捗を管理して進めることができます。

Q:SEO対策でページ数が大事と聞いたので、ページコンテンツをたくさん複製しました。大丈夫ですか?

Answer)いいえ。絶対にページコンテンツの複製はやめてください。コピーコンテンツ、重複内容のコンテンツはサイトの評価の下落につながります。1ページ1ページオリジナルコンテンツの作成をお願いします。

Q:SEO対策でタイトルとメタディスクリプションが重要と聞きました。狙いたいキーワードをたくさん入れましたが大丈夫ですか?

Answer)いいえ。検索ランキング向上を目的にキーワードの不自然な多用は避けてください。スパム扱いになり、ペナルティになる可能性も出てきますので注意が必要です。

Q:SEO対策で外部リンクが重要とわかりました。格安で1000本のリンクがもらえると営業を受けました。これは大丈夫ですか?

Answer)いいえ。検索ランキング向上を目的とする意図的なリンクの購入は、Googleのガイドラインで違反とされています。絶対に避けるべき行為です。ペナルティになる可能性が出てきます。

SEO関連リンク

おすすめGoogleのサイト

- Google 検索セントラル のヘルプ コミュニティ・・・他のウェブマスターと情報交換したり、Googleにフィードバックを送れます。

- Google 検索セントラル ブログ・・・Googleの最新ニュースや情報を確認できます。

- Googleヘルプ・・・よくある質問への回答をご覧いただけます。

- Google search console・・・サイトマップの送信や統計情報や診断情報の確認、クロールやインデックスの作成の管理ができます。

- アナリティクス ヘルプ・・・Googleアナリティクスの質問に答えてくれます。

- Google Search・・・Googleの検索アルゴリズムに興味ある人はどうぞ

- General Guidelines ・・・[Google検索品質評価ガイドライン]英語版

- 検索エンジン最適化スターターガイド・・・SEO対策初心者の方は必見の価値あり

おすすめSEOツール

- Google Analytics(GA)

- Google Search Console(GSC)

- Bing Webmaster Tools :GSC同様、検索エンジンBingにおける問題点の確認が可能です。

- Lighthouse Audit :サイトパフォーマンスの確認ができます

- PageSpeed Insights :ページの表示速度確認と改善につながります

- モバイルフレンドリーテスト :モバイルデバイスでの問題点が確認できます

SEO初心者にチェックしてほしい記事

まとめ

![]() SEOとは、検索エンジンのサイト表示ランキングをよくするためにサイトを改善することです。SEOで上位表示に成功すればビジネスチャンスが広がり、事業拡大につながります。そこで、企業は予算を用意してSEO対策を行います。SEOで上位表示させるには、正しいSEO対策が必要ですが、2024年のSEOでも最も大切なことは、ユーザー第一のコンテンツを作成することです。ユーザーの検索意図に沿った内容のコンテンツを手間と時間と労力をかけて作成することです。検索エンジンのアルゴリズムは常に改変されていますが、最終的には優れたコンテンツが表示されるように設計されています。そのため、公開したコンテンツであっても改良の余地がないかどうかは常に考え続けることがSEOで成功するコツです。

SEOとは、検索エンジンのサイト表示ランキングをよくするためにサイトを改善することです。SEOで上位表示に成功すればビジネスチャンスが広がり、事業拡大につながります。そこで、企業は予算を用意してSEO対策を行います。SEOで上位表示させるには、正しいSEO対策が必要ですが、2024年のSEOでも最も大切なことは、ユーザー第一のコンテンツを作成することです。ユーザーの検索意図に沿った内容のコンテンツを手間と時間と労力をかけて作成することです。検索エンジンのアルゴリズムは常に改変されていますが、最終的には優れたコンテンツが表示されるように設計されています。そのため、公開したコンテンツであっても改良の余地がないかどうかは常に考え続けることがSEOで成功するコツです。